R&N : Pouvez-vous vous présenter ainsi que l’association Maison Commune dont vous êtes le président ?

Laurent Ozon : J’ai 46 ans, je suis père de quatre enfants, ma famille est originaire de l’ouest des Pyrénées, des Ardennes, du Limousin et de Flandres. Depuis quinze ans, je dirige les entreprises que j’ai créées. Pour le reste, vous trouverez des détails sur mes engagements et responsabilités sur internet ou dans la presse. Maison Commune est un une organisation dont l’activité est l’identification puis la formation de potentiels politiques. Notre but est de mailler, d’influencer, d’aider les jeunes cadres de la périphérie politique sans chercher à les contrôler ni à les coordonner. Nous laissons chaque personne évoluer dans sa sociologie naturelle sans chercher à rassembler artificiellement nos membres autrement qu’à l’occasion de séminaires ou de projets nés de leurs initiatives. Lorsque l’un d’entre-eux à besoin d’aide, nous tentons de le mettre en relation avec ceux qui peuvent l’aider. Nous pensons que le modèle des cellules politiques est obsolète. Nous pensons que le gramcisme est obsolète. Nous préférons le Go aux Échecs [1]... Nous sommes sélectifs et notre fonctionnement n’est pas démocratique. De mon côté, au-delà des activités de Maison Commune, je m’attache à faire connaître mes analyses aussi largement que possible. Je reste un politique et j’aspire à y revenir pour jouer mon rôle au plus vite.

R&N : Acceptez-vous le qualificatif d’« écologiste » ? Que signifie t-il pour vous ?

Laurent Ozon : Je crois connaître le monde de l’écologie dans le détail. Je crois pouvoir dire que c’est la source de mon engagement. L’écologie me passionne mais elle n’est qu’un aspect de mon parcours et de mon histoire.

R&N : Quels sont à vos yeux les enjeux écologiques les plus pressants ?

Laurent Ozon : A la grosse louche : la mise à bas du système financier international reposant sur l’arnaque dollar et les institutions oligarchiques de Bretton-Wood, l’affaiblissement des transnationales irresponsables ; la maîtrise des flux migratoires et la transition énergétique et démographique.

R&N : En quoi le système financier international est-il anti-écologique ?

Laurent Ozon : Parce qu’il est la force la plus déterminante dans l’intensification du saccage du monde et qu’il est le dispositif de pouvoir le plus radicalement contraire à l’avènement de sociétés souveraines, conscientes de leur patrimoine, capables d’actions à long terme, responsables des effets de leurs décisions. Conditions nécessaires mais pas suffisantes, j’en conviens.

R&N : Vers quelle(s) énergie(s) une transition crédible nous amènerait-elle ?

Laurent Ozon : Vaste question là encore. Disons que qu’une bonne énergie est celle qui permet de satisfaire, pour l’essentiel, à quatre objectifs :

1) satisfaire les besoins réels (il faut s’intéresser à ce paramètre et à ce qui permet de les faire diminuer) en puissance et en durée ;

2) assurer l’autonomie et la sécurité de ses approvisionnements énergétiques ;

3) limiter les impacts, risques écologiques et sanitaires (pollutions, attentats, etc.) ;

4) avoir un coût compatible avec les besoins de l’économie.

Toute décision en termes de stratégie énergétique qui laisserait de côté l’un de ces quatre critères ne serait pas pertinente. La question de l’indépendance ne sera donc jamais suffisante.

Nous insistons pour notre part sur la nécessité de privilégier les investissements et les recherches visant à favoriser la relocalisation de la production énergétique, au moins pour ce qui concerne les besoins domestiques. Cette relocalisation sera facteur de stabilité, d’autonomie et moins consommatrice d’infrastructures (toujours fragiles, coûteuses et polluantes).

Pour le reste, le mix énergétique [2] et les investissements sur les alternatives énergétiques constituent la solution au problème. Il faut diversifier et appliquer des règles d’intérêt public aux choix énergétiques en France sur la base des quatre points cités précédemment. La France a massacré sa filière solaire alors que nous avions un savoir-faire de haut niveau dans ce secteur d’activité. J’ai eu l’occasion de rencontrer les responsables de la filière "solaire" en France et je reste persuadé qu’elle est une alternative sérieuse.

Pour le nucléaire, aujourd’hui, malheureusement, encore indispensable, il faut poursuivre les recherches et en particulier financer le maintien d’un parc sécurisé. Cette énergie est dangereuse. Il faut fermer les centrales situées en zones sismiques et rendre les autorités de sûreté nucléaire indépendantes à l’égard des pressions des politiques et de celles des acteurs économiques de la filière. L’ASN (Autorité de sûreté nucléaire) n’a qu’une seule mission : la protection des populations. Elle doit pouvoir s’en acquitter de la manière la plus satisfaisante.

Le gaz de schiste est pour le moment dangereux car les techniques d’extraction par fracturation dite « hydraulique » – en fait chimique –, sont polluantes. On constate que face à cette soi-disant « alternative énergétique », les réserves véritables seront de courte durée et si, aujourd’hui, les multinationales du pétrole cherchent à activer l’exploitation dangereuse du schiste, c’est pour deux raisons : 1) augmenter leurs profits ; 2) détendre l’approvisionnement de l’Europe à l’égard de la CEI (Communauté des Etats Indépendants) et le rapprochement quasi-tectonique entre l’Europe et l’Euro-sibérie, dont cette situation est porteuse.

R&N : Quelle place pour les États-nations face à ces enjeux ?

Laurent Ozon : Les États-Nations sont des formes transitoires d’organisation politique. Elles peuvent permettre de faire face à des enjeux à court terme car nous aurons besoin de souder des populations, et les barrières linguistiques constituent le principal frein à la diffusion des « stress collectifs » qui permettent la formation de collectivités actives dans l’histoire. Pour autant, il n’existe pas une seule forme de nation. Je rappelle souvent à mes amis souverainistes que les pays qui font régulièrement leur admiration pour leurs capacités de résilience ou de puissance, la Russie (CEI), la Suisse et l’Allemagne, sont tous trois des États fédéraux. Non des États centralisateurs. Le jeu est ouvert. Ayons un point de vue pragmatique avec nos institutions. Pas de fétichisme organisationnel.

R&N : Que pensez-vous du « réchauffement climatique » ? Est-ce une thèse discutable ou une réalité à prendre en compte politiquement ?

Laurent Ozon : Tout doit pouvoir être discuté. Le doute s’installe lorsque l’on cherche à imposer des stress collectifs autour de problèmes qui semblent échapper à l’action des citoyens politiques pour ne plus regarder que des institutions internationales et des actions de consommateurs. Je crois que nous pouvons dire qu’il y a des présomptions qui nécessiteraient des décisions politiques et qui justifieraient des remises en question des multiplicateurs de la puissance des hommes sur le monde. Je crois qu’il faut poursuivre ces études et pouvoir débattre de leurs résultats. Mais je constate que les médias et certains réseaux de pouvoir se servent de ces questions comme des armes de sidération mentale et de démoralisation politique. Ces campagnes de sidération révèlent bien la façon dont les élites considèrent le corps social, presque du bétail.

R&N : D’où vient selon vous ce que vous avez appelé dans une conférence la « crise relationnelle entre l’homme et la nature ? » Quelle est, ou quelles sont, la ou les cause(s) des destructions écologiques contemporaines ?

Laurent Ozon : Sans faire une généalogie de cette crise, vous pourrez consulter d’autres textes ou conférences pour ce faire, disons que la crise écologique n’est pas simplement une crise de gestion de ressources. Elle révèle la nature des relations que nous avons instauré avec la vie non-humaine sur Terre. Le terme de « ressource » est d’ailleurs en lui-même tout un programme. Quelle est la valeur intrinsèque d’une ressource ? Aucune. La seule valeur d’une « ressource » réside dans son utilité pour celui qui la désigne comme telle. La chosification du monde, la mise en « ressource » du vivant, sont les conséquences d’un changement lent mais profond de notre culture. La crise écologique est l’occasion de dévoiler que nous ne sommes pas simplement confrontés à un problème de gestion de moyens, de gestions de ressources, mais à une crise culturelle profonde dont les prolongements dépassent largement ce qu’il est convenu d’appeler la problématique écologiste. L’homme est devenu une force géologique planétaire et l’Europe a été au cœur de ce processus. Elle a donc produit une partie des anticorps qui permettront de mettre fin à la destruction de la beauté, de la grâce, de la vie libre et sauvage. Les Européens, comme premiers hôtes de la maladie, sont aussi ceux qui portent le remède. Nous portons ainsi le nouveau sens de la Terre en ce que nous pouvons, avec d’autres, fabriquer les anticorps qui permettront de résorber la mise en magasin de la vie. Pour cela il faut exister, pour cela il faut vivre, pour cela, il faudra assumer l’impératif de puissance.

R&N : Êtes-vous, à l’instar de Serge Latouche ou de Paul Ariès, partisan de la décroissance ? Par ailleurs, pensez-vous que cette dernière, qu’on le souhaite ou non, soit inéluctable en raison, notamment, des pénuries énergétiques à venir, découlant du pic de pétrole ou d’uranium ?

Laurent Ozon : Je parle de localisme car je ne trouve pas intéressant ce concept de décroissance. Il est publicitaire et polémique et me semble induire une sorte de linéarité du temps humain qui nous empêche de concevoir qu’il s’agit d’un dépassement, d’une réponse, et non d’une réaction ou d’un retour. Il a pour seul mérite d’interroger un concept central de la machine qui nous détruit : cette idée absurde d’un toujours plus mesurable et souhaitable, sans autre perspective que le trou noir d’une vie privée de sens, d’un monde privé de beauté. La décroissance ne sera pas une anti-croissance. Mais l’antithèse d’un prêt-à-penser sur le monde, sur la nature, sur la vie.

R&N : Toutefois, partagez-vous les analyses qui font des pénuries énergétiques la cause d’un déclin à venir des économies occidentales ? Si oui, comment cela va t-il se concrétiser à vos yeux ? Si non, pourquoi ?

Laurent Ozon : Je pense que les sociétés complexes ont un temps de vie. Que ce temps de vie est limité par leurs ressources, leur modèle énergétique et bien d’autres choses. En ce sens, je ne crois pas au collapse énergétique comme cause d’effondrement direct de notre pays à court terme. Il faudrait un livre entier pour répondre à votre question. Je vous renvoie au livre de Joseph Tainter : L’effondrement des sociétés complexes (2013).

Pour faire simple, disons que notre avenir peut être de deux ordres : écroulement ou translation. Je m’explique. L’Empire romain ne s’est pas effondré à cause des grandes invasions, mais, sur une période de 140 années approximativement, durant lesquelles il a du faire face à la nécessité de faire fonctionner son organisation par sa propre production, sans compter sur de nouvelles conquêtes qui finançaient jusqu’alors le renforcement de sa complexification (administration, réseau routier, etc.) Lorsqu’il n’a pu continuer à financer sa complexification par de nouvelles conquêtes, il a du augmenter sa pression fiscale pour maintenir le même niveau d’organisation et assurer la sécurité des territoires vastes à complexifier. Plus la pression était forte et l’hétérogénéité de population importante, plus il a du faire face à des comportements asociaux et à une dégradation du civisme. Pour la compenser, il a dû renforcer son appareil administratif, son armée, etc.

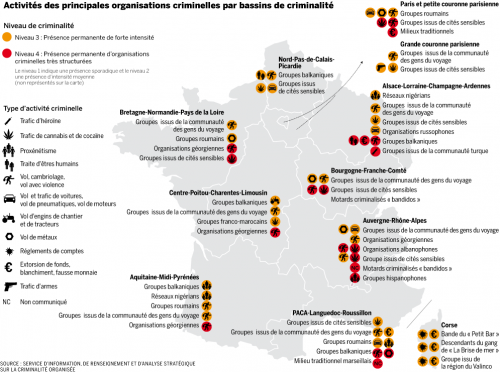

Le transfert de la communauté de proximité à l’État puis de l’État au marché, est une tendance lourde de nos sociétés actuelles. Lorsque les charges et taxes augmentent et que l’État, en contrepartie, ne peut plus fournir le même niveau de prestation, l’incivilité augmente aussi et donc les coûts de fonctionnement de l’État en sont encore augmentés, ce qui rétroagit sur tout le reste : maîtrise des frontières, lutte contre le crime organisé, délinquance, efforts pour échapper à l’impôt, baisse du niveau de l’enseignement, dégradation des compétences, et j’en passe. La complexité d’une société se mesure, pour faire simple, à la différenciation/spécialisation horizontale et à la hiérarchisation verticale.

En clair, une société complexe (comme la nôtre) est déjà largement engagée dans ce processus. Elle se désintégrera dans l’anarchie, la violence et l’incompétence sous le poids des révoltes sociales, fiscales, ethnico-religieuses ou sanitaires. Il y aura bien sûr des évènements déclencheurs ; mais ils ne seront que des révélateurs non des causes suffisantes et nécessaires.

L’alternative c’est la translation, c’est à dire la reconstruction d’un ordre économico-politique plus durable qui permettra de donner, sur des bases d’organisation renouvelées, des solutions à ce que nous ne pouvons plus résoudre dans celui-ci. Il y a eu de nombreux exemples de translations politiques dans le passé de l’Europe. Nous en vivrons d’autres. Le plus important n’est pas là.

R&N : Que répondez-vous à ceux qui, de bonne foi, craignent de voir dans le localisme une tendance utile à la bureaucratie bruxelloise pour affaiblir les nations ?

Laurent Ozon : C’est un discours classique des souverainistes qui pensent vraiment que toute décentralisation des pouvoirs est un abandon de puissance organisé par les adversaires de la France. Je ne dis pas que ce calcul-là n’existe pas, mais il faut relativiser cette analyse. Les États les plus souverains ou puissants ne sont pas les plus centralisés, les plus républicains et les plus jacobins. J’évoquais précédemment la Suisse, l’Allemagne ou la Russie. La France peut engager sa décentralisation autrement qu’en transférant les tares de ses élites nationales et les dysfonctionnements de ses institutions nationales à l’échelon régional, départemental ou local. Les diplodocus s’inquiètent mais le localisme n’est absolument pas incompatible avec l’existence d’un État souverain et puissant, au contraire. Il est un facteur de densification territoriale, culturelle, économique et de stabilité. Il sera l’une des clés de notre reconquête de souveraineté, pour peu qu’on n’oublie pas que la souveraineté n’est pas seulement une affaire nationale mais doit se penser de la famille à l’État. Il n’est pas raisonnable, et fort peu « souverainiste », de ne dépendre que de nœuds de productions d’énergies centralisés, d’infrastructures d’approvisionnement fragiles, de bassins céréaliers dédiés aux monocultures, de denrées dont l’approvisionnement ne repose que sur les échanges internationaux, de composants électroniques importés, et j’en passe.

L’intérêt général est aujourd’hui de donner à chaque peuple les moyens de subvenir à une part importante de ses besoins, en particulier ce qui relève de l’économie de subsistance, par ses propres moyens et de reconquérir ainsi sa souveraineté. Seule notre capacité à satisfaire nos besoins vitaux pourra conjurer les explosions de violences qui ne manqueront pas d’arriver si la situation devait continuer à se dégrader.

J’estime qu’une politique de relocalisation est inévitable à terme et qu’elle serait, si les politiques voulaient bien sortir de leur autisme, la seule option réaliste à suivre pour anticiper les déstabilisations sociales, économiques et identitaires à venir. Cette politique localiste sera un complément utile à un néo-protectionnisme dont je perçois mieux l’efficacité au niveau européen. La France peut créer l’électrochoc en Europe. C’est aussi dans ce cadre là que nous devons agir. Nos outils sont locaux, régionaux, nationaux.

R&N : Quelles sont, de nos jours, les forces réellement « écologistes » à vos yeux ?

Laurent Ozon : Toutes celles qui poursuivent les objectifs précédemment évoqués. Tous ceux qui cherchent à renverser l’oligarchie de l’argent, la mafiacratie des transnationales et à soutenir les alternatives économiques, énergétiques, technologiques, etc. Tous ceux qui luttent contre la souffrance animale, tous ceux qui luttent pour protéger les paysages, tous ceux qui cherchent à satisfaire leurs besoins autours d’eux et à servir leur environnement proche.

R&N : Dans ces conditions, le Front National est-il une force « écologiste » ? Plus largement, quelles sont les propositions ou initiatives politiques, émanant de partis ou d’autres structures, en France ou ailleurs, qui vous semblent utiles ?

Laurent Ozon : Le Front National est indispensable pour déstabiliser le système politique et faire avancer les thèmes de souveraineté et d’arrêt des flux migratoires dans la vie politique française. Pour le reste, il faut une force politique d’un nouveau genre aux français. Une force qui ne devra pas contrarier les épuisantes activités du FN, au moins jusqu’à 2017 mais qui avancera des propositions et une organisation crédible. Il faudra vite ouvrir les fenêtres. L’air devient irrespirable.

R&N : Ne pensez-vous pas que la sémantique de « droits des animaux » est une erreur de marketing politique portant préjudice à la cause de la défense animale ? Ne faut-il pas plutôt, tout simplement, défendre un principe de compassion envers les plus faibles ?

Laurent Ozon : Vaste question. Dans une société hyper-normative, certains ont pensé que c’était la meilleure façon de faire avancer ce combat. Je partage vos réserves sans oublier que le résultat reste le plus important. Pour défendre les animaux, il y a de nombreuses choses concrètes à faire. La première et la plus simple : ne plus acheter de produits industriels ou testés sur les animaux.

R&N : Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui voudrait mettre sa vie quotidienne en cohérence, dans la mesure du possible, avec une prise de conscience écologique ? Peut-être pouvez-vous nous donner quelques exemples personnels ?

Laurent Ozon : En six points :

1) travailler et militer dans un cadre local écologique et enraciné ;

2) rester en bonne santé mentale et physique ;

3) ne pas s’isoler ;

4) s’assurer d’être capable de maintenir son autonomie et sa sécurité ;

5) faire des enfants ;

6) être un vecteur d’informations alternatives et argumentées.

R&N : Y a t-il des livres et/ou des auteurs phares que vous conseilleriez ?

Laurent Ozon : Ne lisez pas trop, vivez, parlez, sentez, battez-vous. Tout est déjà en vous. Les livres ne vous apporteront pas ce qui vous manque. Éveillez par l’exemple plutôt que de chercher à convaincre par les mots en ayant toujours à l’esprit cette phrase de Nietzsche : « Là où il n’y a plus rien à aimer, passe ton chemin ».

Laurent Ozon (Le Rouge & le Noir, 5 décembre 2013)