«Le malheur identitaire est plus grave que le malheur économique»

Figarovox: Vous défendez une «écologie des civilisations». Il faudrait donc protéger la diversité des peuples comme on assure la protection des espèces menacées? N'est-ce pas artificiel?

De plus en plus de voix s'élèvent pour défendre la biodiversité végétale et animale au nom d'un principe essentiel: quand on supprime des espèces, pour ne plus cultiver que la variété qui vous semble la plus performante, on s'expose au risque de la voire disparaitre. C'est la diversité qui fait la survie. Si on réduit cette diversité, on s'expose au risque de la disparition de l'espèce. Je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas la même réflexion au sujet de la diversité des espèces humaines.

Peut-être parce que les humains ne sont pas des plantes, et que distinguer entre différentes espèces humaines conduit au biologisme le plus douteux…

Je ne suis pas essentialiste ni racialiste. Je crois que les tribus, les sociétés, les civilisations, peuvent évoluer. Et elles évoluent, même celles que l'on disait «primitives» ; mais elles mettent le temps. Elles ont aussi parfaitement le droit de conserver leurs modes de vies. Mais ce qui est propre à notre époque, c'est qu'on oblige l'évolution de force, par le haut, au nom de l'irréductible marche en avant du «Progrès», et non pas par une évolution spontanée. J'ai eu la chance de pouvoir fréquenter des sociétés qui, tout en restant en marge de l'économie monétaire telle que nous la connaissons, vivent dans un parfait équilibre et une harmonie avec leur environnement. Au nom de quoi les ferait-on basculer brutalement dans un modèle qui ruine leurs structures sociales, leur insuffler des rêves de 4x4, d'air conditionné et de grands écrans?

La culture met du temps. Est-ce un drame si tous les Français parlent anglais dans un siècle? Je ne sais pas. Ce qui est un drame en revanche, c'est d'obliger des salariés français à Paris aujourd'hui dans les grandes entreprises à parler anglais. C'est accepter la colonisation anglo-américaine. Ce qui est grave, c'est le rapport du conseiller d'Etat Tuotqui demande aux Français de s'adapter aux nouveaux venus. Partout dans le monde c'est à celui qui rentre dans une maison de s'adapter aux mœurs de cette maison! Je suis personnellement opposé au port du voile dans l'espace public français, mais pas une minute je n'imaginerais exiger d'une femme qu'elle circule non voilée en Iran! De la même manière je dénie tout droit à l'Arabie saoudite et à l'Iran de se mêler de la manière dont on s'habille en France!

Le multiculturalisme est-il forcément une illusion dangereuse qui conduit à la violence?

Pierre-André Taguieff a montré récemment que le multiculturalisme, présenté comme le modèle obligatoire de toute société -de manière assez agressive par les Américains - peut aussi engendrer la violence. Regardez les taux de criminalité au Brésil, société multiculturelle par excellence. Idem pour l'Afrique, première zone au monde pour l'immigration intérieure: 100 à 180 millions d'Africains vivent hors de leur pays natal, expulsés par la guerre, la misère, la nécessité de trouver un travail. Résultat: l'Afrique est un des continents les plus violents au monde. Regardez ce qui se passe au Liban! Les sociétés multiculturelles sont les plus violentes au monde.

A l'occasion du Mondial de foot, on a pu assister en France à des manifestations d'appartenance de la part d'Algériens français, ce qui a été très mal vécu par les «indigènes»…Que vous inspire cette situation française?

Que des gens défilent avec le drapeau algérien par fierté de la victoire, c'est parfaitement compréhensible, mais la casse et la délinquance sont inexcusables. Il y a eu des bâtiments publics où des drapeaux français ont été remplacés par des drapeaux algériens.

La solution n'est pas de supprimer la double nationalité, question complexe dont toute solution brutale créerait des drames familiaux et des déchirements personnels terribles - et serait inapplicable. N'oublions pas que l'Algérie, c'était quatre départements français! Le problème est ailleurs ; comment rendre plus attractive «l'identité de la France», sinon en reparlant de puissance et d'indépendance? Depuis des décennies, aucun parti de gouvernement n'ose parler de l'identité de la France, des frontières de l'Europe, du fait que s'il y a des gens qui peuvent légitimement aspirer à devenir français ou européens, il y a aussi des gens qui n'ont pas leur place en Europe. Pour le général de Gaulle, Léon Blum et Jaurès, le mot «français» avait un sens. Aussi bien la gauche que la droite ont fait l'impasse sur ce sujet.

Très clairement je comprends des affirmations identitaires choquantes comme celles des algériens français ou de l'islam: si on a un islam conquérant en France, que des jeunes français et de jeunes françaises se convertissent à l'islam radical, que des jeunes des cités sortent dans la rue avec des drapeaux algériens, c'est parce que ce sont les seuls vecteurs d'affirmation collective face à la faiblesse identitaire des affirmations chrétiennes et françaises. Je rapporte dans mon livre cette anecdote: une jeune fille de 12 ans, interpellée par les conversions de ses camarades d'école qui choisissent le voile, demande à sa mère «Et nous, nous sommes quoi?» La mère, cadre supérieure d'une entreprise bancaire lui répond, spontanément: «Nous, nous ne sommes rien», voulant dire par là qu'elles étaient laïques, ne dépendant d'aucune religion, libres. Mais ce rien est significatif. La nature a horreur du vide. Et l'Islam est une réponse forte à cette souffrance identitaire qui nous hante.

Un nombre significatif de français se sentent «exilés de l'intérieur», ont le sentiment que leur identité même est en jeu. Or le malheur identitaire est plus grave que le malheur économique. Beaucoup de peuples vivent dans une relative pauvreté, mais à partir du moment où il existe une forte fierté nationale et une forte identité collective, ces peuples vivent bien.

Par exemple?

La Russie. On peut dire ce qu'on veut du président Poutine, reste qu'il a des taux de popularité à faire pâlir d'envie la plupart des dirigeants occidentaux: si il y avait une élection aujourd'hui il serait élu par 80 % des Russes! Il a su restaurer la fierté patriotique et les Russes lui en sont très reconnaissants! L'homme le plus détesté de Russie, c'est Gorbatchev, qui a bradé l'empire, et la personne la plus respectée, c'est Staline… De quoi réfléchir sur la permanence de l'aspiration à la puissance et la liberté des peuples!

Certes, mais Poutine a surtout sorti la Russie de 10 années de désastre économique et su renouer avec la croissance… Ne sous-estimez-vous pas le facteur économique, et notamment l'impact de la crise économique en Europe?

Je ne sous-estime pas le facteur économique, je crois au contraire que l'ultra-libéralisme économique est un facteur décisif de destruction des structures sociales. Depuis les années 90, on va vers une paupérisation de la classe moyenne, et le marché du travail internationalisé est en train de casser les situations protégées, la concurrence internationale se traduisant par une baisse des rémunérations. Nous ne sommes qu'au début de ce nivellement par le bas. Jusqu'où ira-t-il? Pas jusqu'à l'alignement des salaires de l'ouvrier français sur l'ouvrier indien: les peuples ne se laisseront pas faire. Nous sommes en train de vivre un retour de l'esclavage pensé et organisé par le grand capital (expression qui peut paraitre désuète mais qui est toujours appropriée). Le capitalisme financier aspire à faire des hommes des marchandises comme les autres, sans revenu minimum ni protection sociale.

L'immigration de masse servirait donc les intérêts du capitalisme…

L'ultra-libéralisme a besoin de l'immigration. Le capitalisme mondialisé est favorable à la libre circulation des capitaux, des biens et services et aussi des hommes, qui sont une marchandise comme une autre. L'Europe est la région du monde la plus ouverte, aux mouvements des capitaux, des biens et aussi des hommes: il est plus dur d'avoir un visa pour les Etats-Unis que de pénétrer l'espace Schengen! Parce qu'elle est incapable de définir son identité, l'Europe a renoncé à définir ses frontières.

Outre le marché, vous dénoncez l'emprise hégémonique du droit dans nos sociétés, devenu l'unique moyen de la reconnaissance. En quoi le droit accompagne-t-il ce projet de grande séparation?

Aujourd'hui l'individu se définit d'abord comme un détenteur de droits. C'est une évolution assez récente. C'est dans les années 70-80 qu'on a commencé à vouloir traduire en droit positif les droits de l'homme. Jusque-là, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen était de nature purement symbolique, personne ne se souciait de leur donner une application concrète. La rupture, en France date de la décision du conseil constitutionnel du 16 juillet 1971, qui fait du juge constitutionnel le garant des libertés fondamentales qui acquiert ainsi la capacité de se poser en censeur de loi votée par le parlement français. La représentation populaire peut vouloir une loi, la décider, que le Conseil constitutionnel peut censurer au nom des «droits de l'homme». C'est un recul de souveraineté et de démocratie considérable.

Mais n'a-t-on pas besoin des droits de l'homme pour se garantir de la «tyrannie de la majorité»?

Je suis tout à fait d'accord pour ne pas donner à une majorité le droit de persécuter les minorités. Il faut qu'il y ait des garde-fous. Mais de garde-fous en garde-fous, on est allé trop loin, jusqu'à accorder des droits à l'individu contre la société et contre toute communauté. On a déifié l'individu et affaibli l'Etat. Or, les droits de l'individu ne peuvent être respectés que si il existe une société politique pour les protéger. Il n'y a pas d'individus s'il n'y a pas de Léviathan pour garantir leurs droits. Si on détruit la société, l'Etat, il n'y aura plus de droits de l'homme parce qu'il n'y aura plus d'autorité pour les honorer. C'est le retour à la jungle, qui est le lot d'une partie du monde économique actuel. On a vu des ouvriers envoyer des messages d'appel à l'aide sur des étiquettes de jeans qu'ils fabriquent à des prix scandaleux. Le trafic d'organes, les mères porteuses, les millions de réfugiés prêts à travailler pour des salaires de misère: tout cela traduit un retour effectif de l'esclavage dans nos sociétés, où au nom des droits illimités de l'individu, l'Etat disparait au profit de la loi du plus fort. L'individualisme absolu aboutit à son contraire: un recul en arrière des libertés concrètes et un retour de l'esclavage. Je n'en doute pas, refaire la Nation, refaire le régalien, fait partie des tâches politiques les plus urgentes pour éviter la détresse identitaire et sociale, qui conduit toujours à la violence.

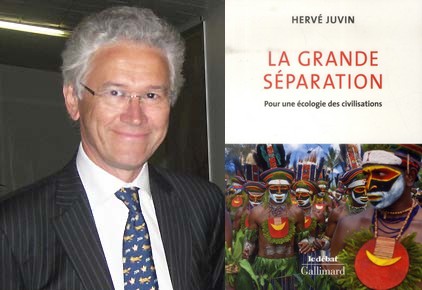

Hervé Juvin (Figarovox, 4 juillet 2014)