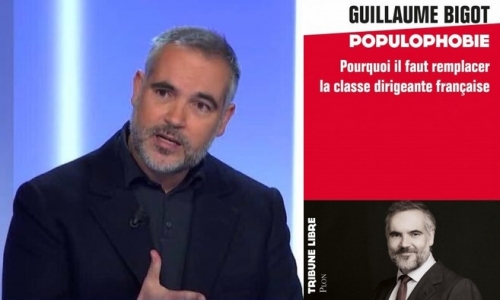

Guillaume Bigot: «La classe dirigeante rejette ses devoirs tout en cherchant à étendre ses privilèges»

FIGAROVOX.- À vous lire, on se dit que derrière la crise sanitaire actuelle, on voit poindre une crise économique et sociale. Peut-on parler de faillite de la classe dirigeante française? Celle-ci vient-elle de loin?

Guillaume BIGOT.- La crise sanitaire a fait ressortir l’extraordinaire vulnérabilité de notre tissu social et économique, désormais déchiré, désindustrialisé et dépendant de la Chine et du tourisme. Les Français ont découvert que la France ne produisait plus grand chose et qu’elle s’était donc considérablement appauvrie. Pour prendre la mesure de la crise qui vient, aux effets de la récession et du chômage, il faut ajouter la perte d’autorité d’un pouvoir affaibli par le coronavirus. À l’occasion de cette crise, l’ «élite» administrative et politique du pays a étalé sa suffisance et son insuffisance. Sa capacité à improviser, à trancher, à assumer, à reconnaître ses torts, à respecter les citoyens a été testée ; Les résultats du test n’ont guère été probants. Cette «morgue du bachelier» affichée par la nomenklatura française, pour reprendre une expression de Mao, était tolérée par l’opinion publique car elle passait pour la contrepartie de sa compétence supposée.

À cet égard, la crise du coronavirus a décillé la majeure partie de nos compatriotes

La réduction pavlovienne des dépenses (dont la non reconstitution des stocks de masques, la fermeture des lits d’hôpitaux, les salaires miteux des infirmières, les tailles dans les effectifs des policiers, l’absence de places de prison): tous ces sacrifices réalisés au nom du respect des critères de convergence ou sur l’autel du remboursement de la dette ne se sont pas seulement révélés lourds de conséquences mais vains. Tous ces efforts étaient prétendument indispensables, on sait, à présent, qu’il n’en était rien.

L’effet de dévoilement de la pandémie s’est révélé implacable pour nos gouvernants sur tous les sujets.

Le confinement a, par exemple, perturbé les trafics, en faisant flamber les violences urbaines. Dès lors, la classe dirigeante ne peut plus dissimuler l’abandon des «quartiers» à la férule des dealeurs et des islamistes, cet abandon est désormais trop visible et trop coûteux. Ainsi, l’achat de la paix civile dans les quartiers au prix du déshonneur n’est pas un calcul intelligent. On finit par récolter et le déshonneur (l’abandon des habitants honnêtes de ce quartiers à leur triste sort) et l’ensauvagement.

Contrairement au discours nous expliquant qu’il n’y avait pas d’alternative au «paradigme» des élites (démonétisant l’intérêt général au profit du bon plaisir individuel, la nation au profit de l’Europe, une fierté commune au bénéfice de fierté blessées et antagonistes, les services publics en faveur du marché), une grande partie de nos concitoyens a réalisé que ce modèle n’était pas soutenable.

Louis XVI avait été surpris par la révolution, Emmanuel Macron a été submergé par la pandémie. Le dernier des capétiens avait été contraint d’accrocher une cocarde que sa garde piétinait. Le plus illustre des marcheurs fait mine de célébrer le retour de la souveraineté économique, des frontières, de l’argent magique (auquel il disait ne pas croire), des services publics ou de la relance. Mais c’est une conversion de surface. Au fond, son logiciel, qui est celui de la classe dirigeante, a totalement buggé.

La crise actuelle qui risque donc d’être amplifiée peut-elle devenir, selon vous, une crise de régime?

Une crise de régime entraîne généralement un changement de constitution, une modification de l’organisation des pouvoirs publics qui traduit un changement de légitimité. Le passage de la monarchie à la République, de la République à l’empire ou encore au changement de Républiques sont, à cet égard, des crises et des changements de régime. Or, à présent, la forme de l’État ne semble pas remise en cause. L’élection du président de la République au suffrage universel n’est pas questionnée par exemple. Certains veulent passer à la sixième République ou aspirent à une démocratie plus participative mais l’enjeu central de la crise qui couve est ailleurs. Il concerne moins la forme que le fond, moins le principe de représentativité que la sociologie des représentants et leurs idées. La plupart des Français ne sont pas hostiles au principe du principe représentatif mais ils considèrent que leurs représentants ne les représentent plus. Au début des années 80, 80 % du corps électoral votait pour des partis dits de gouvernement. En 2002, ces ex-partis de gouvernement ne pesaient plus que 40 % de l’électorat, 26 % en 2017 et même 14 % en 2019. Les formations populistes plus les abstentionnistes représentent désormais une large majorité. On peut être plus royaliste que le roi, on ne peut être plus démocrate que le peuple. Une majorité de citoyens reprochent aux élus d’avoir remis aux juges (c’est le thème de l’État de droit), aux autorités administratives indépendantes, aux comités d’experts, aux associations, aux marchés financiers (donc les actionnaires et les épargnants au fond) et, bien sûr, à la Commission de Bruxelles un pouvoir dont ils ne disposaient pas à leur guise

Lorsqu’un président de la République déclare travailler à l’avènement d’une souveraineté européenne, son ambition heurte de front l’aspiration populaire autant qu’il transgresse la lettre comme l’esprit des institutions. Le président légal abime sa légitimité. Sur un enjeu aussi majeur que l’immigration, en ignorant la vox populi, les juges, les ministres ou les parlementaires réduisent en poudre la démocratie. Lorsque les mêmes ignorent le résultat d’un référendum, ils bafouent une République dont ils ne cessent pourtant de célébrer les valeurs. Nous assistons ainsi à une forme de dénaturation, de forfaiture pour parler comme les juristes ou de parjure pour parler comme les gens d’église de la part des autorités légales du pays. Les Français pourraient être tentés de faire la révolution pour préserver leur démocratie, au nom de la préservation de la Constitution. La crise vers laquelle nous nous dirigeons peut ébranler l’ordre public. Les classes dirigeantes françaises se révèlent en effet incapables de servir, même d’utiliser, de recycler, de comprendre ou tout simplement d’entendre la colère du peuple. Le populisme français n’a pas rallié à sa cause de véritables élites (Boris Johnson, Victor Orban ou Donald Trump sont issus de l’élite). Les deux populismes bas de gamme qui s’expriment dans le champ électoral non seulement ne peuvent s’allier mais ne portent aucun projet gouvernemental alternatif. La vapeur du mécontentement populaire ne pouvant déboucher sur un changement de paradigme, la cocotte menace d’exploser.

Dans la première partie, vous faites l’État des lieux de la société française. Vous faites référence à l’abbé Sieyès et à son fameux pamphlet: «Qu’est-ce que le tiers état?». Quels sont les points communs entre l’Ancien régime et la situation actuelle? Les gilets jaunes sont-ils le nouveau tiers état?

En 2020 comme en 1789, la crise de confiance s’enracine dans une crise des finances publiques. La dette de la France était de 60 % en 2002, la barre des 120 % sera bientôt franchie. L’autorité de l’État est affaiblie: il n’a plus les moyens de sa politique et ceux qui le financent lui demandent des comptes. Ils ont raison d’ailleurs car la pression fiscale est colossale alors que les services publics sont en déshérence. Aujourd’hui comme hier, la défaillance de l’État est donc liée à un enjeu de la légitimité autant qu’à une crise de confiance dans l’avenir. Pour financer les dépenses exorbitantes liées aux effets des confinements, le président Macron est d’ailleurs passé par l’emprunt (ce qui revient à tirer une traite sur le futur) et par les institutions européennes (non élues). Notons au passage que le peuple français a été engagé par son président à cautionner un emprunt très supérieur à la somme qu’il va recevoir. L’État ne peut plus lever de nouveaux impôts car le consentement fait aussi défaut. Dans la France actuelle, une sorte de néo-noblesse est exonérée de taxes voire soutenue par de l’argent public (suppression de l’ISF, chantage aux aides et aux subventions des grands groupes) tandis qu’un tiers état se voit imposer de nouveaux impôts (la taxation du diesel). La haute fonction publique et la magistrature, alliées aux principaux détenteurs du capital forment une néo-noblesse. La proportion de cette nouvelle aristocratie est peu ou prou la même que celle de la noblesse d’ancien régime en 1789 (0,35 % de la population). Cette néo-noblesse est composée d’une aristocratie d’argent (ceux qui payent l’IF, héritiers des aristocrates d’épée soit un peu moins de 150 000 personnes) et d’une aristocratie de robe (ceux ayant été anoblis en réussissant le concours des très grandes écoles soit environ 100 000 diplômés). Cette noblesse tend à devenir héréditaire comme son ancêtre d’ancien régime. Elle est pleine de bons sentiments et sûre de son bon droit: elle croit sincèrement œuvrer pour l’humanité́ qu’elle veut débarrasser de la pauvreté́, des guerres, du cancer comme le lui promet la Silicone Valley. Les droits de l’homme (surtout pas ceux du citoyen, concept ringard à l’heure de la bonne gouvernance) lui servent de boussole. Cette oligarchie défend les sans-papiers, abhorre les extrêmes, gauche et droite confondues. Une petite noblesse, désargentée existe. Elle vit avec le tiers état, comme les nobliaux de Vendée partageaient le destin de leur paysan. Ce sont les patrons de PME qui connaissent et souvent partagent les difficultés de la base

La base, c’est un nouveau Tiers qui correspond au salariat. Si la catégorie socio-professionnelle et le niveau de vie tendent à le définir, sa géographie (la France périphérique et les banlieues), son ethos (la solidarité prime sur l’individualisme) et sa difficulté à̀ se projeter sur l’avenir aident à mieux cerner ce nouveau Tiers. Pour saisir le Tiers d’aujourd’hui, il faut associer deux critères: l’un est matériel (ce Tiers état a du mal à joindre les deux bouts) et l’autre est politique (abstention probable, Rassemblement national possible). Ce tiers état est fracturé par l’existence, en son sein, d’un tiers séparatiste qui ne se sent pas appartenir au peuple français et baigne dans un ressentiment mâtiné d’islamisme. Il n’y a pas de lignes de fractures ethniques, ni totalement religieuses entre ce Tiers séparatiste et l’autre mais des frontières géographiques et générationnelles: ce tiers séparatiste se compose d’une partie importante de la jeunesse musulmane qui vit dans les cités ghettos.

On retrouve aussi un clergé au XXIe siècle?

Comme dans l’ancienne France, l’ordre social est béni par un clergé. Il y a un haut clergé, ce sont les «pipoles», journalistes, animateurs, gens de télévision, intellectuels (sauf ceux qui sont en rupture de ban, conspués pour crime de solidarité avec le Tiers état), artistes qui disposent d’une forte visibilité sociale et médiatique. Il y a un bas clergé, composé des milieux culturels, de cadres supérieurs travaillant directement ou indirectement pour le marché mondial et pour la nouvelle économie. Ignorant le chômage de longue durée et la précarité, ce nouveau clergé ne voit que des avantages à la globalisation. Son rôle est d’ailleurs de chanter ses louanges et de prier pour «l’ouverture». Généralement diplômés de l’enseignement supérieur, ces prieurs habitent les grandes métropoles connectés aux et irrigués par les courants de la mondialisation. Le clergé est effaré par un populisme qu’il ne comprend pas. La noblesse et le clergé sont partisans de la construction européenne, favorables à l’ouverture des frontières, au culte extrémiste du droit de l’hommisme, à une attitude cool et tolérante en tout. Ils détestent les codes, les normes, l’ordre. Les curés du système euro-globaliste soutiennent de tout cœur les «progrès» sociétaux. Les membres du clergé sont suffisamment nombreux (25 % de la population) pour vivre dans l’entre-soi. Avoir ses restaurants, ses journaux, ses lieux de villégiatures, ses séries. Ce clergé, ce sont peu ou prou, les bobos des centres-villes qui mangent bio et votent centre-droit ou centre-gauche

La fracture entre le peuple et les élites semble aujourd’hui exister dans la plupart des démocraties occidentales, mais c’est, selon vous, aussi une spécificité historique bien française. Pourquoi cela?

Partout, sous l’effet de l’aporie libérale-libertaire (car on ne peut jamais diriger sans une vision du bien commun qui dépasse l’individu), la classe dirigeante rejette ses devoirs tout en cherchant à étendre ses privilèges. Dans la plupart des pays développés, noblesse n’oblige plus. Le divorce entre un peuple qui reste attaché à l’État-nation et des classes dirigeantes bénéficiaires de la globalisation est donc consommé partout. Mais nulle part comme en France, cette fracture n’est aussi douloureuse et ne soulève une question aussi existentielle. L’intensité avec laquelle les élites mondialisées sont rejetées en France est une réponse à cette défiance teintée de mépris que la classe dirigeante française a toujours éprouvé pour le peuple. Cette populophobie est presque une marque de fabrique des élites dans notre pays. Ce dédain et cette volonté de ne pas vouloir appartenir au même peuple qu’elle se vérifie sur le long cours de notre histoire. Pour comprendre l’origine de ce rejet atavique, il faut en revenir aux circonstances de la naissance de l’État-nation. Les historiens datent l’apparition du sentiment national de la geste de Jeanne d’Arc, cette fille du peuple qui rend au souverain sa légitimité. Depuis mille ans, c’est-à-dire depuis qu’il existe un pouvoir à Paris, celui-ci chercher à la fois à étendre son pré carré à l’intérieur et résiste à toutes les tentatives de soumission et d’absorption qui, pour l’essentiel, s’appuient sur des nostalgies de l’empire romain (de la papauté, au saint-empire romain germanique, en passant par les Reich et jusqu’à l’UE actuelle). La vieille politique française consiste à se poser en s’opposant à la fois à l’extérieur et à l’intérieur (c’est pourquoi la plupart des châteaux forts en France sont émondés). Paris n’a réussi à devenir «empereur en son royaume» qu’en s’appuyant sur le peuple, très souvent contre ses élites. En France, les classes dirigeantes, parce qu’elles se sentent presque toujours abaissées par le projet d’unification du pouvoir central, sont souvent tentées par ce le «parti de l’étranger». Les maastrichtiens, les islamo-gauchistes ont pris symboliquement la suite des Bourguignons, des liguards, des Huguenots, des frondeurs, des émigrés, des cent familles, du tout Paris de Vichy, Moscou, Washington ou Bruxelles. L’histoire de France est un éternel recommencement ou une éternelle refondation d’un pouvoir central qui s’appuie sur les masses pour neutraliser les «importants». Lorsqu’un souverain, un empereur ou un président fort rend la France puissante, il sert souvent l’intérêt de la «France d’en bas»

Quels sont les différentes périodes historiques qui rappellent notre époque?

De nombreuses époques révèlent l’impasse dans laquelle s’enferre une classe dirigeante qui se révèle incapable de renoncer et à ses dogmes et qui, en s’effondrant, menace d’emporter le pays avec elle. Elles révèlent aussi l’extraordinaire difficulté à sortir la pseudo élite de son aveuglement au désastre. Le général de Gaulle sera, au moins trois fois, confronté à ce genre de situation et d’isolement.

En 1940, il est seul à préconiser l’offensive face à un état-major qui a une guerre de retard avec son dogme du feu qui tue et qui croit à son hyper modernité avec la ligne Maginot. La classe dirigeante de l’époque est tétanisée par un ensemble de dogmes (la France seule ne peut et ne doit rien tenter, le communisme est le véritable danger ; etc.). En 1945, de Gaulle se heurte à un second dogme dont la classe dirigeante ne veut pas non plus démordre. C’est l’idée suivant laquelle le renforcement du pouvoir exécutif serait antirépublicain par nature (c’est l’hystérésis de la monarchie). En 1958, le plus illustre des Français est presque seul à savoir que l’Algérie n’est pas la France et que le temps des colonies est fini. Sur chacun de ces sujets, il lui faudra remonter au vent pour déciller ses contemporains et d’abord les classes dirigeantes. Les idées reçues et les slogans ont changées mais pas l’attitude qui consiste à s’accrocher à des totems vermoulus et à des tabous dépassés. Apaisement, ligne Maginot, mieux vaut Hitler que Blum, esprit de jouissance, régime d’assemblée, Algérie française ont simplement été remplacés par «vivre ensemble», «euro», «la France est trop petite»,» personne ne peut enrayer les flux migratoires», «il est impossible d’aller contre la mondialisation», «les gens ne veulent plus bosser»,» les Français déconnent» ; etc.

Notre époque ressemble à toutes celles qui ont vu une élite se cramponner et s’aveugler au désastre. Car s’il est une leçon à retenir de ces époques de crise, c’est que les élites préfèrent sombrer plutôt que de changer de paradigme. Pourquoi? Car elles auraient sinon l’impression de déchoir. On découvre que si l’élite se pique de penser différemment du vulgum pecus, des «vrais» gens, elle se révèle généralement incapable de penser contre sa caste. La «France d’en haut» combat ainsi avec une virulence particulière tout questionnement de ses dogmes. La classe dirigeante actuelle célèbre une sainte trinité marché-Europe-droits de l’homme qu’il est strictement interdit de contester sauf à passer pour un ignorant, un lépreux ou un complotiste.

Vous citez Chateaubriand expliquant que l’élite entrée dans l’âge des vanités et vous proposez un renouvellement des élites. Mais par qui et comment?

Après la République des Jules, celle des profs et des avocats, le général de Gaulle avait régénéré la sociologie de la classe dirigeante française, en assurant la promotion d’une élite nouvelle. C’est ainsi que des hauts fonctionnaires accédèrent aux leviers de commande et qu’une nouvelle couche de capitaines d’industrie, souvent proche de la haute fonction publique d’État, a pu servir. Servir sans s’asservir telle est justement la devise de l’ENA. Le service dont il était question était celui du bien commun, de la France et de l’idée que le tout est moralement mais aussi juridiquement supérieur à la somme des parties. Or, en se convertissant au bon plaisir individuel au-dessus de tout, à la supériorité du droit européen sur le droit français, au marché et au management, cette néo-noblesse a renoncé à ce qui fondait sa légitimité. De plus, ce qu’elle nous présente comme les seules solutions possibles depuis 30 ans nous conduit à la catastrophe. Dans une formule restée célèbre, l’économiste et sociologue italien, Pareto dit de l’histoire, qu’elle est un cimetière d’aristocratie. Tout changement de classe dirigeante opère trois changements simultanés: un changement de paradigme, un changement de génération et un changement de sociologie. Pour sortir la France de l’ornière, il faudrait quasiment faire le contraire de ce que fait la classe dirigeante depuis trente ans. Ne plus rembourser la dette, sortir de l’euro et dévaluer, reprendre manu militari le contrôle des cités, criminaliser l’islamisme, légaliser le cannabis, stopper le regroupement familial, reconduire les illégaux à la frontière, réhabiliter la loi de la majorité démocratique contre le soi-disant État de droit, réécrire les manuels scolaires ; etc. Toutes les issues se situent hors de ce que les classes dirigeantes peuvent concevoir. Il nous faut une révolution au sens étymologique, c’est-à-dire astronomique du terme pour renouer avec l’alliance originelle entre le peuple et les élites. Une révolution pas pour couper des têtes mais pour sortir de la tête de nos dirigeants. Pour porter des idées neuves, il faut des hommes nouveaux donc changer de générations et de sociologie.

Derrière le masque de jouvence qu’offre Emmanuel Macron, c’est le même Tout Paris que sous Jacques Chirac sous Nicolas Sarkozy ou François Hollande qui gouverne, les mêmes réseaux, les mêmes écoles, parfois les mêmes familles. Des patrons de PME, des chercheurs, des ingénieurs, des policiers, des militaires, des capacités ayant, si possible, une expérience internationale tant il est vrai que l’exil est la meilleure école du patriotisme ne pourraient-ils faire mieux qu’une poignée d’énarques inféodés aux multinationales? Le nouveau monde est ouvert, il est numérique mais il est aussi plus enraciné, conservateur, identitaire et vertical. C’est l’effet jogging cher à Régis Debray. Une nouvelle génération doit arriver aux affaires mais elle doit aussi appartenir à une nouvelle sociologie. Ces hommes et ces femmes nouveaux ne sont pas connus à l’heure qu’il est. Qui connaissait Robespierre ou Bonaparte en 1789? Qui connaissait Gambetta en 1860? Qui connaissait de Gaulle en 1939? Ce ne sont jamais avec ceux qui ont créés les problèmes que l’on peut espérer les résoudre disait Einstein. Si nous ne faisons pas émerger une nouvelle classe dirigeante, celle-ci risque de nous entraîner dans sa chute.

Guillaume Bigot (Figaro Vox, 6 décembre 2020)