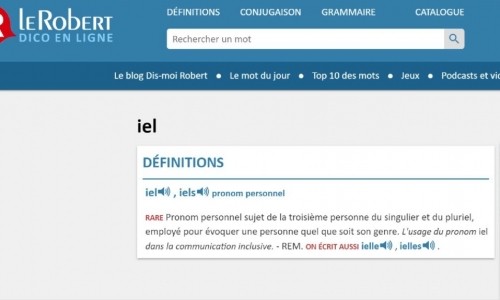

Ainsi, en plus d'«il» et «elle», la langue française s'enrichit, selon le dictionnaire Le Robert, d'un nouveau pronom, «iel». C'est d'un seul coup d'un seul, d'un coup de baguette magique, que la langue française s'augmente de ce mot, que presque personne n'a encore entendu prononcer. C'est donc par une sorte de putsch qu'il s'introduit dans un ouvrage de référence, arrachant son officialisation au sein de la langue française. Par ce coup de force, il passe de la quasi-inexistence à une visibilité surexposée. Que nul ne s'y méprenne : l'affaire du pronom «iel» n'est en rien une simple affaire de mots.

Écoliers et professeurs, citoyens, écrivains, l'oublient souvent : un dictionnaire est un ouvrage politique. Ou mieux : un pouvoir spirituel qui déclenche des effets temporels. Bifide s'avère la politique du dictionnaire : instituante, ou subversive. Elle est instituante quand elle s'exerce du côté du pouvoir en place, pour réglementer la langue, unifier les imaginaires à partir de cette réglementation, elle est subversive quand elle s'exerce depuis les contre-pouvoirs, les aspirants au pouvoir, qui désirent s'emparer de la langue pour lui imposer de nouvelles façons de dire, de voir le monde et de se mouvoir en lui. Comme toute la galaxie du wokisme, les lobbyistes du «iel» se rangent dans ces contre-pouvoirs, aussi rompus à la subversion qu'assoiffés de domination.

L'affaire de l'officialisation de ce nouveau pronom est d'acquérir de l'influence politique et anthropologique sur la réalité extérieure au langage. Sur la réalité humaine. Depuis Richelieu, le dictionnaire est toujours une instance de légitimation. Richelieu a pensé l'Académie française, chargée de confectionner le dictionnaire, comme un dispositif politique. Prétendant refléter la réalité, le dictionnaire vise au contraire à la modeler. L'installation de «iel» dans les pronoms autorisés se propose de permettre à une réalité sexuelle incroyablement minoritaire, quasiment inexistante, de bouleverser la réalité telle qu'elle est ordinairement perçue.

Apparemment, les lexicographes tombés sous le charme du wokisme LGBT souhaitent enrichir la langue française, lui ajouter quelque chose. Apporter un joyau nouveau au trésor de la langue française. Si ce n'était que cela, cette modification resterait anodine. L'on pourrait la réputer sympathique. En réalité, les promoteurs du «iel» désirent subvertir la logique de notre langue en la déstabilisant en son point le plus décisif, celui du dualisme des sexes. Il s'agit pour eux de s'attaquer à la pierre de touche, la clef de voûte, de la langue française, cet édifice semblable à une cathédrale ou à un château, cet édifice patrimonial, afin de provoquer l'effondrement de la logique humaine – le partage de la réalité selon les deux sexes – qu'elle soutient. En particulier : le parler selon les sexes. Le parler selon les deux sexes. La parler selon la dualité sexuelle.

Jusqu'à l'édition 2022 du Robert, les pronoms personnels demeuraient partagés en respectant la biologie. La logique grammaticale croisait la logique biologique. Ces pronoms articulaient un rapport étroit entre la biologie, la grammaire, le social, et le symbolique. Ils rivaient ensemble les trois niveaux de l'être : le biologique, le social, et le psychologique. Clouer au rivet n'est pas la même chose que refléter. Rien n'est plus évident : les forces qui poussent à la légitimation du pronom iel, qui est tombé de la dernière pluie, n'ont de cesse que de briser l'ordre biologique de l'humain, de casser le rivetage entre les ordres biologiques, psychiques, symboliques, et sociaux. Le militantisme à l'œuvre dans ce putsch lexical aspire à étendre la substitution du genre au sexe, déjà bien avancée, à amplifier la débiologisation de la réalité humaine dans sa détermination par le sexe.

Déclinaison du sujet, un pronom personnel n'est aucunement un mot comme les autres. Il est un mode d'existence de l'être humain. La réalité et le langage sont, dans ce type de pronom, profondément en fusion. Quand je dis «je», ce pronom n'est pas qu'un mot – il est : moi. Il est Inséparable de la réalité que je suis. Il ne reflète pas cette réalité, il la porte. Il est le vêtement de cette réalité qui la porte dans le monde, aux yeux des autres. Sans ce pronom, «je», je n'appréhenderais pas la réalité que je suis. D'une certaine façon cette réalité n'existerait pas. Ce que nous affirmons de «je» est aussi vrai de «nous» : les groupes, les communautés, les nations, s'auto-appréhendent à partir du pronom «nous». Ainsi, toucher à la logique des pronoms, comme le fait ce putsch du «iel», la bousculer, revient à imposer des changements anthropologiques. C'est toucher à la constitution symbolique de l'être humain. C'est toucher à l'idée que l'être humain se forme de sa place dans le cosmos – ce que Pascal appelait sa dignité.

Les partisans du pronom «iel» sont à juste titre convaincus que la langue est créatrice de réalité, humaine, symbolique, politique. À leurs yeux «Iel» sera subversif demain comme le prolétariat était révolutionnaire hier. À de multiples reprises dans son œuvre, Karl Marx suggère que le prolétariat n'existe pas comme classe en dehors de l'existence même de ce mot. La propagation du mot fera exister dans la société la chose qu'il nomme, le prolétariat comme classe révolutionnaire. La leçon marxienne a été bien retenue. Coup de force, l'entrée du «iel» - en vérité celle du wokisme dont l'idéologie LGBT n'est qu'un chapitre – dans le Robert, auquel tous les collégiens et lycéens ont à se référer comme à une bible de la langue – constitue, dans le domaine linguistique, un analogue de ce que fut la prise du Palais d'hiver par les partisans de Lénine: le début d'une reconfiguration, à partir du langage, de la réalité. Avant-garde, comme le fut le parti de Lénine, le wokisme LGBT est un néo-bolchévisme qui, à l'instar de son devancier historique, rêve de fabriquer un homme nouveau dont «iel» serait l'embryon.

Robert Redeker (Figaro Vox, 23 novembre 2021)