Le 22 septembre 2021, Martial Bild recevait, sur TV libertés, Arnaud Guyot-Jeannin, à l'occasion de la publication de son essai Critique du nationalisme - Plaidoyer pour l'enracinement et l'identité (Via Romana, 2021).

Métapo infos - Page 470

-

Un plaidoyer pour l'enracinement...

-

Inégalités pour tous ?...

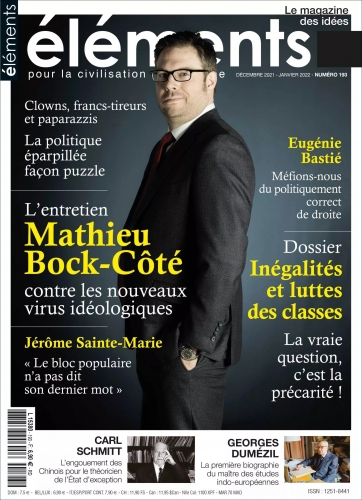

Le nouveau numéro de la revue Éléments (n°193, décembre 2021 - janvier 2022) est en kiosque!

A côté du dossier consacré aux inégalités, on découvrira l'éditorial d'Alain de Benoist, les rubriques «Cartouches», «Le combat des idées» et «Panorama» , un choix d'articles variés, des entretiens, notamment avec le sociologue et essayiste Mathieu Bock-Côté... Et on retrouvera également les chroniques de Xavier Eman, d'Olivier François, de Laurent Schang, d'Hervé Juvin, de Nicolas Gauthier, de Bruno Lafourcade, de Guillaume Travers, d'Yves Christen, de Bastien O'Danieli et de Slobodan Despot, ainsi que celle d'Ego Non consacrée à la philosophie politique...

Éditorial

La morale, on en meurt ! Par Alain de BenoistAgenda, actualités

L’entretien

Mathieu Bock-Côté Contre les nouveaux virus idéologiquesCartouches

L’objet politique : Fruit Of The Loom, l’arrivée des marques à l’école. Par Nicolas GauthierUne fin du monde sans importance. Par Xavier Eman

Cinéma : Blier, connais pas ! Par David L’Épée

Carnet géopolitique : Sahel, la France doit-elle partir ? Par Hervé Juvin

Champs de bataille : Hohenlinden, chant du cygne du général Moreau (I) Par Laurent Schang

Le rastaqueer. Par Bruno Lafourcade

Économie. Par Guillaume Travers

L’implacable douceur de Robert Walser. Le regard d’Olivier François

Bestiaire : théorie de l’esprit, la preuve par le chien. Par Yves Christen

Sciences. Par Bastien O’Danieli

Le combat des idées

Circus politicus : quand les clowns font de la politique. Par François BousquetPascal Rostain : premier voyeur de la République. Propos recueillis par Pascal Eysseric

La droitisation de la France en question : la parole à Eugénie Bastié Propos recueillis par Iseult Prullé-Rousseau

Jérôme Sainte-Marie : le peuple n’a pas dit son dernier mot. Propos recueillis par François Bousquet

La fièvre Carl Schmitt en Chine : les raisons d’un succès. Par Aristide Leucate

Actualités Carl Schmitt, « Kronjurist » de la Révolution Conservatrice. Par Aristide Leucate

Patrick Gilliéron Lopreno, méditations chtoniennes. Par David L’Épée

Chaumont-sur-Loire : quand l’art contemporain sait être généreux. Par Alix Marmin

Peter Watkins et la Commune, la Révolution ne sera pas télévisée… Par David L’Épée

Laurent James, le rire de Fernandel, une bénédiction céleste. Propos recueillis par Pascal Eysseric

La bibliothèque littéraire du jeune Européen. Par Anne-Laure Blanc

Tyll Ulenspiegel, l’éternel retour du joyeux vagabond saxon. Par Gérard Landry

Louis-Henri de La Rochefoucauld, du côté des Gilets jaunes. Propos recueillis par Nicolas Gauthier

Georges Dumézil, heur et malheur d’une épopée intellectuelle. Par Thomas Hennetier

Dossier

Inégalités pour tous ?

Penser l’égalité jusqu’au bout : comment le sociétal a vampirisé le social. Par Alain de BenoistFeu sur l’égalitarisme, les banderilles de Jean Cau. Par Pascal Eysseric

Oui aux inégalités, non à la précarité. Par Guillaume Travers

Jean Guilaine : aux origines des inégalités, le Néolithique ? Propos recueillis par Thomas Hennetier

Sans violence, pas de réduction des inégalités. Par Thomas Hennetier

Société marchande et égalité bourgeoise selon Marx. Par Denis Collin

Panorama

L’œil de Slobodan DespotQuand les choses nous utilisent . Par Slobodan Despot

La leçon de philo politique : Vilfredo Pareto. Faiblesse et déchéance des aristocraties. Par Ego Non

Heureux comme Ganesh en France ! Un reportage de Daoud Boughezala

Un païen dans l’Église : Saint-Parize-le-Châtel dans la Nièvre. Par Bernard Rio

C’était dans Éléments : L’esprit bourgeois. Par Alain de Benoist

Éphémérides

-

«Le “wokisme” prospérera tant qu'il n'aura pas d'opposition structurée contre lui»...

Nous reproduisons ci-dessous un entretien donné au Figaro Vox par Nicolas de Pape et consacré au wokisme. Journaliste, romancier et essayiste, Nicolas de Pape vient de publier Tout doit disparaître (Edilivre, 2021).

«Le “wokisme” prospérera tant qu'il n'aura pas d'opposition structurée contre lui»

FIGAROVOX. - Dans votre livre, vous abordez ce qui constitue selon vous «une révolution culturelle sans précédent». Comment la définissez-vous et en quoi est-elle inédite ?

Nicolas DE PAPE. - On vit aujourd'hui l'avènement d'une sorte de tyrannie des minorités au caractère quasi-religieux, hystérisant le politiquement correct et animée par des croyants dont le but, pas toujours avoué, est d'en finir avec «l'Occident» vécu comme une réminiscence systémiquement patriarcale, raciste, post-coloniale et discriminatoire d'un autre âge. Cette révolution s'incarne notamment dans ce qu'on appelle aujourd'hui les «wokes», c'est-à-dire les «éveillés» aux discriminations, lesquelles seraient en quelque sorte inscrites dans les gènes de notre civilisation.

C'est sans doute la première fois dans l'histoire contemporaine qu'une révolution de ce type mobilise autant d'acteurs en même temps : ce que l'on nomme à tort «l'État profond», en réalité des personnes influentes qui partagent la même idéologie. Ce qui rend cette révolution également inédite est bien sûr la révolution numérique portée par les «Big Tech» (les fameux GAFAM – Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) qui servent d'amplificateur au wokisme et dont les dirigeants partagent partiellement l'idéologie.

Le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, a investi des centaines de millions de dollars lors de la dernière campagne présidentielle américaine «pour des élections justes» mais qui visaient clairement à empêcher la réélection de Donald Trump et permettre celle de Joe Biden. Celui-ci a clairement surfé sur le wokisme, notamment en nommant un ministre transgenre. Récemment, la presse a salué le courage d'une lanceuse d'alerte au sein de Facebook, Frances Haugen. Le paradoxe est qu'elle critique son ancien employeur, non pas parce que celui-ci attente à la liberté d'expression, mais parce qu'il ne censure pas suffisamment les «réactionnaires» anti-progrès.

Dans The Game, le journaliste italien Alessandro Barrico explique que les «hippies milliardaires» de la Silicon Valley se vivent comme des révolutionnaires dont les inventions numériques empêcheront à jamais la résurgence des tyrannies du 20e siècle. La transformation de Facebook en «Meta», un méta-monde que M. Zuckerberg espère peuplé d'avatars, fait penser au film d'anticipation Matrix des sœurs Wachowski (toutes deux transsexuelles d'ailleurs) dans lequel les humains vivent dans des bocaux et croient vivre une existence rêvée mais qui est purement numérique. On le voit : cette idéologie percole, encouragée par l'industrie du loisir, Hollywood et Netflix…

Quels sont les faits et les réalités qui nous permettent de mesurer l'ampleur du phénomène ?

Ces néo-révolutionnaires utilisent les bonnes vieilles recettes du théoricien Gramsci : «agit-prop» (agitation propagande) via des manifestations incessantes dénonçant un «racisme imaginaire» (Pascal Bruckner) ; utilisation des médias de masse et mobilisation de la jeunesse, future génération au pouvoir, cours de déconstruction machiste pour les hommes, etc.

En second, lieu on voit l'apparition d'une série de néologismes complaisamment utilisés en boucle par les médias, comme le «féminicide». Auparavant, on parlait de crime passionnel lorsqu'un homme tuait son épouse ou sa compagne. Certes, les violences faites aux femmes sont une plaie sociétale mais ce mot néoféministe laisse entendre que nous vivrions dans une société systémiquement patriarcale.

Du côté de l'écologie radicale qu'on peut associer à cette néo-révolution en vertu de l'intersectionnalité des luttes - tout en nous annonçant un cataclysme climatique -, elle a inventé les termes de «justice climatique» et d'«écocide». Pensez qu'on songe à inscrire ce dernier dans le droit pénal international... Dans les démocraties aussi, la langue est une arme de destruction massive. Voyez le Robert qui a introduit le pronom «iel» dans sa dernière édition… Les nouveaux croyants utilisent la technique du salami : ils avancent par tranche et ne reculent jamais, insultant leurs adversaires pour les intimider.

Ce mouvement se caractérise selon vous par une offensive menée contre la figure paternelle...

Lorsqu'Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé, s'exclame qu'une femme ou même une grand-mère peut être un père, elle participe de la relativisation du statut du père. Tout est interchangeable ! Or, même dans les familles traditionnelles, le père n'est que l'homme que la mère désigne aux enfants comme leur papa. Son statut est très fragile. Avec le phénomène des mères célibataires militantes et l'homoparentalité (pour laquelle je n'ai pas d'opposition de principe), des enfants peuvent être privés de père. Pour les garçons, il fallait alors avoir l'intelligence de la part des couples lesbiens d'adjoindre une forte figure virile autour de la famille comme un parrain par exemple. Mais puisque le masculin et le féminin n'ont plus tellement d'importance aujourd'hui, est-ce bien nécessaire ?

Vous dressez le portrait de Jordan Peterson, un psychologue canadien qui s'évertue à déconstruire les arguments néo-féministes. Avons-nous des Jordan Peterson en France ?

À ma connaissance, le seul intellectuel ressemblant peu ou prou à Jordan Peterson en France est le sociologue Mathieu Bock-Côté qui est… Canadien lui-aussi. L'avantage de Jordan Peterson est qu'il est psychologue clinicien. Il peut donc démonter, exemples cliniques à l'appui, la théorie du genre. Mais l'espoir en France vient des femmes avec notamment la philosophe et journaliste Peggy Sastre qui officie au Point et à Causeur et qui propose une lecture biologique et évolutionniste des questions sexuelles et de genre. Des journalistes comme Elisabeth Lévy et Natacha Polony ne s'en laissent pas conter.

En Belgique, nous avons la professeure honoraire de l'Université libre de Bruxelles, l'historienne Anne Morelli, femme de gauche et féministe historique qui déconstruit souvent les arguments des néo-féministes. Elle a d'ailleurs signé la Tribune du Monde avec Catherine Deneuve sur «la liberté d'importuner, indispensable à la liberté sexuelle». Pour elle, c'est devenu «à la mode» d'être féministe. Aux États-Unis, les wokes sont tenus en respect par les TERF (Trans-exclusionary radical feminist), des femmes féministes «binaires» presque aussi radicales qui estiment que les transgenres «invisibilisent» le vrai combat pour le droit des femmes. Les TERF pensent à juste titre que permettre à des athlètes trans devenues femmes de participer à des compétitions sportives avec les femmes biologiques est une injustice. Imaginez que Rafael Nadal concoure chez les femmes… Il gagnerait encore 13 autres Roland-Garros !

Comment la Belgique, votre pays, réagit-elle à cette révolution culturelle ?

La Belgique est idéologiquement coupée en deux, entre une Flandre très à droite et une Wallonie très à gauche. Le seul parti wallon «de droite», le Mouvement réformateur est plus ou moins l'équivalent de la République en marche. En Wallonie, un «cordon sanitaire» créé jadis contre d'authentiques néofascistes, s'applique désormais à tous ceux qui se situent à la droite du centre droit. La Droite politique y étant extrêmement discrète, l'Establishment et la presse évoluent entre mansuétude envers le wokisme (qu'ils confondent avec le progressisme) ou neutralité prudente. En Wallonie, il n'y a pas de Figaro ou CNEWS… Par exemple, un Eric Zemmour wallon serait interdit de télévision en vertu de ce cordon sanitaire. Mais cela vaudrait aussi pour Éric Ciotti, Nicolas Dupont-Aignan, Marion Maréchal, Philippe de Villiers… Les Français se plaignent mais la France est quand même le pays de Voltaire !

Alerter sur la menace d'une révolution culturelle qui couve et menacerait nos civilisations, c'est un procédé que la gauche a souvent utilisé, parlant de menace fasciste ou réactionnaire. Ne pensez-vous pas tomber dans l'écueil d'une hystérisation du débat et surévaluer l'ampleur réelle de la menace woke ?

Je n'aime pas les procédés outranciers que vous décrivez, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Les grandes révolutions qui dévorèrent leurs enfants ont pour la plupart commencé par une poignée d'agitateurs se réunissant dans un estaminet (lors de la prise de la Bastille, Louis XVI indique dans son journal : «rien»). Aujourd'hui, c'est insidieux : les idées woke percolent partout y compris au sein des Ressources humaines des entreprises dont certaines proposent déjà aux employés des cours d'écriture inclusive ou de conscientisation au «privilège blanc».

Dans mon pays, le directeur de la Banque nationale a été traité de machiste par une équipe de journalistes néo-féministes («Les Grenades») parce qu'il avait pointé « le charme » comme atout premier de la femme. Anecdotique à côté des nombreuses célébrités françaises accusées à tort de viol, pensons à Luc Besson par exemple. À l'ère de #BalanceTonPorc, tous les hommes sont présumés coupables, voyez Nicolas Hulot.

Le problème est que le wokisme n'a pas d'opposition structurée pour le moment. La France, inventrice de la French Theory, reçoit aujourd'hui en pleine figure sa propre médecine. On le voit avec Rama Yade, ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, revenue de trois ans «d'immersion woke» à Washington et qui prétend subir une «micro-agression» lorsqu'elle regarde la statue de Colbert. Et à l'université, temple du savoir, c'est déjà la guerre, si l'on en croit Nathalie Heinich[1]. Des professeurs seraient «obnubilés par le genre, la race et les discours de domination». Selon certains membres de l'Observatoire du décolonialisme et des idéologies identitaires[2], «l'université est aujourd'hui le théâtre d'un affrontement idéologique mené par les tenants de la déconstruction contre l'Institution elle-même».

Nicolas de Pape (Figaro Vox, 26 novembre 2021)

Notes :

[1] « Ce que le militantisme fait à la recherche », tract Gallimard.

[2] https://www.lepoint.fr/politique/exclusif-le-rapport-qui-secoue-l-universite-les-extraits-16-06-2021-2431333_20.php#xtmc=theses-de-doctorat-woke&xtnp=1&xtcr=1

-

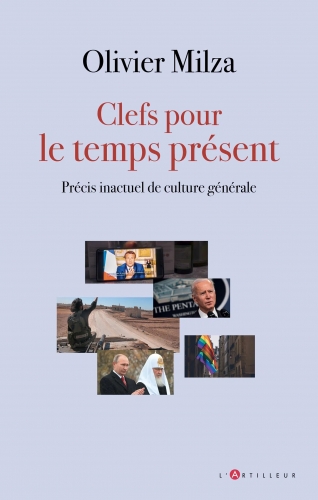

Clefs pour le temps présent...

Les éditions du Toucan viennent de publier dans leur collection L'Artilleur un essai d'Olivier Milza intitulé Clefs pour le temps présent - Précis inactuel de culture générale. Agrégé d’histoire, Olivier Milza est professeur en classes préparatoires.

" Dans nos pays dits « développés », l’homme contemporain vit sous l’hypnose permanente de « l’info », de ces images déversées en continu sur nos écrans. L’actualité omniprésente est devenue comme une drogue qui capte l’attention, au prétexte qu’on y verrait « l’Histoire qui se déroule sous nos yeux ».

Pour Olivier Milza, il n’y a ni actualité ni histoire sur les images. Il n’y a que des représentations, des mises en scènes du réel. En elles-mêmes, les images de l’actualité, ne disent et ne « décryptent » rien. Au contraire, elles mentent bien souvent.

Pour comprendre le temps présent, Olivier Milza propose plutôt de sortir du contexte actuel et de rechercher la complexité de l’histoire, de la géographie et de la culture. Mouvements géopolitiques, questions sociétales ou tensions identitaires, en Amérique, en Europe ou en Asie, autant de tremblements d’aujourd’hui pour lesquels le présent n’est d’aucun secours à qui veut les comprendre. Ce livre exceptionnellement riche, en convoquant des dizaines d’autres livres, tableaux, films ou musiques, offre au lecteur curieux des clefs multiples pour tenter d’approcher la vérité. Cette vérité qui ne peut être qu’inactuelle. "

-

Crise migratoire : le bal des hypocrites...

Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Renaud Girard, cueilli sur Geopragma et consacré au dernier épisode de la crise des migrants à la frontière polonaise, qui donne une nouvelle illustration de l'impuissance de l'Europe. Renaud Girard est correspondant de guerre et chroniqueur international du Figaro.

Crise migratoire : le bal des hypocrites

Pourquoi les images où l’on voit des migrants du Moyen-Orient tenter de passer en force en Pologne à partir du territoire de la Biélorussie sont-elles pour nous si troublantes ? Seraient-elles significatives d’une triple impuissance de l’Union européenne (UE) ?

En premier lieu, personne ne semble plus respecter les règlements de l’UE sur l’immigration extra-européenne, lesquels prévoient des procédures strictes quant à l’immigration de travail, ou l’obtention du statut de réfugié politique. Tout se passe comme si la loi européenne avait une vocation naturelle à être piétinée. On voit de solides jeunes hommes s’attaquer, en toute impunité, avec des cisailles et des pioches, aux barrières de la frontière polonaise. Depuis qu’Angela Merkel a pris la décision unilatérale d’ouvrir grand les frontières de l’Allemagne en septembre 2015 (pour les refermer un mois après), les jeunes gens débrouillards et dotés d’un bon réseau de passeurs se sont arrogés le droit de s’installer sur le territoire de l’Union européenne. Nulle part ailleurs dans le monde, on ne voit de frontière aussi laxiste, et une telle tolérance face aux réseaux criminels de trafic des êtres humains. En Afrique du nord et sahélienne, ces réseaux se livrent aussi au trafic de la drogue. Ils y financent les mouvements djihadistes. Ils sont passés maîtres dans l’art de solliciter, en Méditerranée, l’aide des ONG, qui sont devenues les idiots utiles du trafic des personnes.

En deuxième lieu, l’UE est la seule organisation au monde à qui des Etats fassent aussi ouvertement du chantage. Au mois de février 2020, la Turquie d’Erdogan, furieuse du peu de soutien de l’Occident après la perte de 33 de ses soldats en Syrie, et désireux d’obtenir davantage d’argent de l’UE, avait mis à exécution sa menace d’ouvrir les vannes des flux migratoires. Les forces de sécurité turques avaient amené en autocars des milliers de migrants devant les postes frontières grecs. Équipés de béliers, ces jeunes hommes musulmans s’attaquaient aux barrières délimitant la frontière extérieure de l’UE, au cri de « Yunanistan ! », qui est le nom turc pour la Grèce.

Depuis l’été 2021, nous avons vu la Biélorussie de Loukachenko faire preuve d’une incroyable mansuétude à l’égard des filières de trafics d’êtres humains, qui avaient repéré son pays comme une base de départ idéale pour l’immigration illégale vers l’UE. Des policiers biélorusses ont même conduit certains migrants moyen-orientaux vers la frontière polonaise. Le dictateur biélorusse aurait très bien pu, dès le mois d’août 2021, alors que le manège des trafiquants était devenu clair, arrêter ce flux de jeunes hommes moyen-orientaux vers son pays. Il ne l’a pas fait. Pour faire chanter l’UE, afin qu’elle reconnaisse son régime issu d’élections tronquées.

Les 27 pays de l’UE ont eu raison de refuser le chantage et de brandir des sanctions contre les compagnies aériennes qui continueraient à se livrer à ce trafic. Par peur de nouvelles sanctions, Loukachenko a changé d’attitude le 15 novembre 2021. Il s’est engagé à ce que son administration persuade les migrants de retourner chez eux, tout en faisant mine d’être étonné par leur réticence.

Enfin, l’UE étale son impuissance institutionnelle. En six ans, elle n’est pas parvenue à une réponse commune et efficace sur le problème des migrants. La décision solitaire de la chancelière allemande a créé un formidable appel d’air. Des dizaines et des dizaines de millions d’Africains et de Moyen-Orientaux rêvent désormais de venir s’installer dans la prospère et généreuse UE. Mais elle n’a ni les moyens économiques, ni la disposition culturelle, ni la volonté politique, de les accueillir.

Face à cette réalité se déploie le bal des hypocrites. Les dirigeants européens se drapent dans leurs bons sentiments mais comptent sur le pays voisin pour faire le sale boulot de refouler les migrants. Dans l’UE, la démocratie ne va pas jusqu’à demander à ses citoyens s’ils souhaitent ou non vivre dans une société multiethnique. La présidente de la Commission européenne a osé déclarer que l’UE « ne saurait financer en Pologne des murs et des barbelés » mais elle ne propose aucune solution viable au problème de l’immigration clandestine.

L’UE n’a toujours pas réussi à dire au monde combien de migrants elle était disposée à accueillir. Veut-elle se limiter aux véritables réfugiés politiques, persécutés dans leurs pays pour leur promotion des valeurs européennes ? Veut-elle élargir son accueil ? A qui ? Aux réfugiés économiques ? A quel rythme ? A quelles conditions ?Les frontières constituent un sujet politique sérieux. Si l’UE ne le traite pas très vite et une fois pour toutes, elle court à l’éclatement. Voici du pain sur la planche pour la France, qui prendra la présidence de l’UE à compter du 1er janvier 2022.

Renaud Girard (Geopragma, 27 novembre 2021)

-

Tour d'horizon... (215)

Au sommaire cette semaine :

- sur le site de Pièce et Main d’œuvre, Renaud Garcia présente les œuvres de Maurice Genevoix et de René Barjavel...

- sur le site du Saker francophone, Dmitry Orlov nous livre son analyse de la vision stratégique développée par le Pentagone...

L’ordre mondial tripartite et la guerre hybride mondiale