FIGAROVOX. - Vous publiez « Comment sortir de l'impasse libérale ? », aux éditions L'Harmattan. Selon vous, est-ce la fin de la « fin de l'histoire » ?

Frédéric SAINT-CLAIR. - Le concept de « fin de l'Histoire » est un héritage de la philosophie allemande qui a connu un regain d'intérêt au début des années 90, lors de l'effondrement du régime soviétique, grâce à la publication du désormais célèbre ouvrage de Francis Fukuyama qui annonçait une telle fin de l'Histoire, c'est-à-dire le fait d'avoir atteint un modèle politique et économique indépassable : la démocratie libérale. Sauf que le choc des civilisations, théorisé à la même époque par Samuel Huntington et inscrit dans les faits depuis, est venu bousculer les certitudes des Occidentaux, de même que la résurgence des modèles politiques illibéraux, tel celui de Viktor Orbán au cœur de l'Europe, qui semble mieux résister à la violence des chocs civilisationnels que le nôtre, et surtout l'incroyable essor des modèles capitalistes autoritaires, comme en Chine, qui est le véritable gagnant de la mondialisation. Trente ans après, l'Occident est déclassé, l'hyperpuissance américaine n'est qu'un lointain souvenir, l'Europe est au bord de la désintégration, quoi qu'en disent ses thuriféraires, et la France des métropoles ressemble à s'y méprendre à un pays du tiers-monde. Donc, pour répondre à votre question, non, ce n'est pas la fin de l'Histoire, non le modèle libéral n'est pas un must indépassable. Mais, dire cela, c'est ne rien dire, car tout le monde s'en était rendu compte. La question qui m'a occupé dans ce livre a été : une fois ce constat d'échec posé, que fait-on ?

La réponse a consisté, dans un premier temps, à opérer une relecture de l'ouvrage de Francis Fukuyama, « La fin de l'Histoire et le dernier Homme ». Pourquoi ? Principalement parce que s'il a été beaucoup critiqué, il a surtout été mal lu ! Disons-le : Fukuyama est absolument brillant, et il a indiqué lui-même qu'il y avait un problème dans son modèle. Ses critiques l'on fait passer pour un néolibéral standard, adepte du capitalisme américain, mais Fukuyama s'inscrit dans la continuité de la philosophie allemande, Kant, Hegel et Nietzsche ; et il est un disciple de Kojève, lequel relit Hegel à travers la dialectique du Maître et de l'Esclave. Qu'est-ce à dire ? Tout d'abord que Fukuyama n'a rien d'un néolib' idéaliste façon « Mozart de la finance », et surtout que le véritable pivot de son argumentaire, et en même temps sa grande faiblesse conceptuelle, ne réside pas dans « la fin de l'Histoire », mais dans « le dernier Homme »… Or, tout le monde est passé à côté ! Interrogeons-nous : à quoi ressemble-t-il, ce « dernier Homme » ? Fukuyama y répond, sans détour : à un bourgeois déraciné, repu, gavé de richesses, qui renonce à la guerre au profit d'une vie toute de consommation. En d'autres termes, il ressemble à un « chien bien nourri ». Le voilà, l'idéal anthropologique des libéraux. Et là, chacun comprendra aisément qu'on a un sérieux problème !

Francis Fukuyama décrivait dans « La Fin de l'histoire et le dernier homme », la contradiction anthropologique du libéralisme : « [Les êtres humains] voudront être des citoyens plutôt que des bourgeois, trouvant la vie d'esclave sans maître – la vie de consommateur rationnelle – en fin de compte lassante. Ils voudront avoir des idéaux au nom de quoi vivre et mourir, même si les plus importants ont été réalisés hic et nunc, et ils voudront aussi risquer leur vie, même si le système international des États a réussi à abolir toute possibilité de guerre ». Cette contradiction a-t-elle été et peut-elle être résolue ?

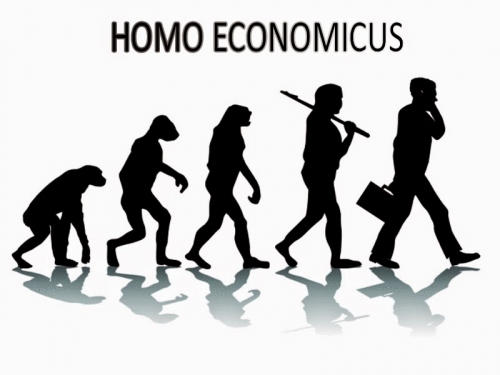

Vous mettez le doigt sur le sérieux problème, que Hegel, et après lui Marx, nomment « contradiction ». Celle-ci est de nature anthropologique, c'est-à-dire qu'elle concerne l'essence de l'homme. Francis Fukuyama a bien évidemment conscience, au moment où il écrit son ouvrage, que le modèle libéral qu'il défend n'est pas libre de contradictions, car le « dernier Homme » tel qu'il l'envisage ne saurait exister. Quel individu a envie de ressembler aux bourgeois tartuffes illustrés par Daumier, nombrilistes préoccupés uniquement de satisfaire leur bien-être matériel ? L'homo-œconomicus sera empêché de céder à la médiocrité de l'idéal libéral par sa vanité, ou, pour le dire de façon plus philosophique, par son « désir de reconnaissance », ou, pour le dire de façon encore plus philosophique, à la mode platonicienne : par son thymos, et plus particulièrement par sa mégalothymia, sa volonté de puissance.

Posons-nous cette question : pourquoi les sociétés occidentales, au tournant de la Révolution industrielle, renoncent-elles peu à peu au modèle aristocratique de la guerre au profit du modèle bourgeois de l'échange ? Cela a pris plus d'un siècle, et il y a eu des allers-retours (et il y en a encore), mais la dynamique historique est bien celle-là. Pourquoi la production et l'échange plutôt que la guerre et la conquête ? Benjamin Constant y répond ainsi : « La guerre et le commerce ne sont que deux moyens différents d'arriver au même but : celui de posséder ce que l'on désire ». Pour le dire autrement : La richesse est aussi un synonyme de puissance. L'enrichissement est un autre moyen pour un individu (comme pour un État) d'assouvir sa volonté de puissance, d'asseoir son désir de reconnaissance, de satisfaire son thymos, de se distinguer des autres individus (ou de dominer les autres États).

Fukuyama, à la suite d'Alexandre Kojève, a cru que le libéralisme, politique et économique, permettrait de maîtriser, voire d'annihiler, la volonté de puissance des individus comme celle des États, et d'obtenir une société entièrement pacifiée. Le XXIe siècle leur a apporté un cinglant démenti, en consacrant la victoire de Machiavel sur John Locke. Le seul moyen de maîtriser la volonté de puissance, c'est de lui opposer une autre volonté de puissance : thymos contre thymos. Le libéralisme a permis de modifier les formes de la rivalité, entre individus comme entre États, non de mettre un terme à cette rivalité. Tout l'enjeu consiste donc à continuer de faire évoluer les formes de la rivalité mégalothymique afin de nous libérer des contradictions propres au libéralisme, de son incapacité à tenir ses promesses en matière économique et sociale, et de sa propension à détruire la beauté du monde, à brûler la nature et à ruiner les civilisations. En d'autres termes, d'en finir avec le libéralisme…

Ne craignez-vous pas, en en finissant avec le libéralisme, d'en finir avec la liberté ?

Le concept de liberté a existé bien avant l'apparition du libéralisme. Il survivra aisément à sa disparition. D'autant que l'enjeu n'est pas de devenir des illibéraux, mais des post-libéraux, c'est-à-dire de prendre le recul nécessaire pour développer un modèle qui permette d'insérer l'idéal de liberté dans un écrin plus majestueux que celui, en toc, qui nous a été livré par les Lumières anglo-saxonnes : l'accroissement indéfini des droits et de la richesse des individus.

La question est : comment faire ? Certains envisagent de revenir à un concept de liberté plus proche de celui qu'avaient les Anciens, dans l'Antiquité grecque notamment. Je préfère penser que nous sommes Modernes et que nous le resterons ! Le grand coup de génie politique des Modernes réside dans la création de cet espace de liberté incroyable qu'est la « société civile ». Nous devons en repenser les formes politiques afin de la protéger et de lui rendre son intégrité, et sa spécificité occidentale, et nationale.

Notons que ce n'est pas l'État, mais la société civile qui est ciblée, autant par l'Islam civilisationnel que par le capitalisme américain ou chinois ; et le libéralisme facilite leur emprise progressive par l'extension indéfinie, et aveugle, de ces libertés dites « fondamentales ». Rappelons qu'avant la multiplication des hidjabs et du halal, la France a connu la multiplication des jeans, basket et des hamburgers. Le libéralisme, y compris sous sa forme socialisée, a-t-il constitué un rempart efficace face à ces softs powers civilisationnels agressifs ? Absolument pas ! Notre société civile, notre lieu de vie en commun, nos mœurs, nos traditions, notre environnement, ont été américanisés hier, ils sont islamisés aujourd'hui, et ils seront sans nul doute sinisés demain. Les responsables politiques, quels qu'ils soient, se paient de mots lorsqu'ils parlent de protéger notre civilisation. La vérité c'est que leurs modèles politiques de référence sont tous, peu ou prou, rattachés à une forme de social-libéralisme, d'une impuissance totale parce qu'entièrement aveugle au fait civilisationnel.

Face aux deux blocs que sont la Chine et les États-Unis, comment la France peut-elle encore exister en tant que modèle civilisationnel ?

À vrai dire, développer un modèle politique civilisationnel digne de ce nom – c'est-à-dire qui soit autre chose qu'une caricature d'autoritarisme politique allié à un libéralisme économique déguisé – est le seul moyen d'exister face à la Chine et aux États-Unis. Qui peut croire sérieusement que le modèle libéral mondialisé nous permettra de rendre à la France sa puissance et de rivaliser avec la Chine ou les USA ? Qui peut croire qu'une dose de protectionnisme économique nous permettra de sauver notre économie, de revitaliser nos territoires, de redorer notre patrimoine ? C'est une véritable révolution intellectuelle et politique qui est attendue si nous voulons éviter d'être fossilisés.

Nous avons progressé cependant, il convient de le noter, car nous posons désormais collectivement – gauche radicale exceptée – le constat de la menace qui pèse sur notre héritage civilisationnel. Le fait d'avoir renoncé au terme « identité nationale » au profit du terme « civilisation » est une première victoire qui reflète une prise de conscience culturelle salutaire. Mais c'est insuffisant. Car, nous nous soumettons encore, sans l'avouer, à l'éternel modèle économique et politique libéral. En gros, nous moquons publiquement la « fin de l'Histoire » de Fukuyama, nous nous rions ouvertement de la prétendue victoire des démocraties libérales, mais intérieurement, nous y souscrivons pleinement, et nos réflexes intellectuels, politiques, et même électoraux, en témoignent. Nous nous comportons comme si le libéralisme avait réellement gagné. Nous sommes intellectuellement restés bloqués au XXe siècle, prisonniers de concepts tels que : démocratie, croissance, réduction des inégalités, protection des libertés individuelles, Laïcité, Innovation, Défis technologiques, réduction de la dette… Rien de tout cela ne nous permettra de résister face aux géants de demain, car ces concepts relèvent d'un même et unique paradigme : le libéralisme. Or, celui-ci est dans l'impasse. Il n'a pas gagné ! Faut-il le répéter ? Lisez Kishore Mahbubani ! Demain, la Chine gagnera.

L'unique solution consiste à changer de paradigme. Le paradigme civilisationnel n'est pas seulement une bizarrerie d'intellectuel, c'est un moyen de rendre à l'Occident son influx. Cela suppose de transformer notre conception de la puissance. Pour le dire vite : neutraliser les ferments de la conquête comme ceux de la concurrence. Pour y parvenir, il nous faut plonger au cœur du libéralisme, et principalement du libéralisme économique, pour exhumer ce qui pourrait permettre de le dépasser, la fameuse contradiction non résolue, la faiblesse du « dernier Homme ». Kojève nous offre la solution. Il a, en effet, abandonné son idéal du dernier Homme libéral lors d'un voyage au Japon, en 1958, lorsqu'il a découvert les merveilles de la civilisation japonaise et son idéal de beauté, au travers du théâtre Nô, de la cérémonie du thé, de la composition florale…

Vous en appelez à une esthétisation du monde… La beauté peut-elle sauver notre civilisation ?

Elle seule peut le faire, aussi étonnant que puisse paraître cette réponse. La beauté est, dans sa dimension politique, le grand impensé de notre époque. Même Simone Weil, lorsqu'elle égrène la longue liste des besoins de l'âme : ordre, liberté, obéissance, responsabilité, etc., n'en dit pas un mot. Se pourrait-il que l'âme puisse se dispenser de beauté ? Bien évidemment pas, mais la considérer sous sa forme politique est un défi – sauf à l'ancrer dans une conception civilisationnelle du politique.

La beauté occupe dans le paradigme civilisationnel la place de la morale dans le paradigme libéral. Car, en effet, de Jean-Claude Michéa, adepte de la common decency orwellienne, à Amartya Sen, prix Nobel d'économie, la moralisation de l'économie semble être l'unique réponse à notre mal-être libéral. Le hic ? La morale est impuissante à prendre en charge les attentes du thymos, elle est incapable de dompter la mégalothymia visible dans le processus d'accumulation indéfinie de capital.

La beauté peut y parvenir, en revanche. Pourquoi ? Parce qu'elle se trouve au cœur de la mécanique d'acquisition des richesses, au cœur de la mécanique capitaliste. Il faut lire l'ouvrage de Lipovetsky et Serroy, « L'esthétisation du monde », lesquels décrivent cela très bien – sans pour autant en tirer les conséquences qu'on pourrait attendre, de façon étonnante… Pour le dire de façon imagée : ce ne sont pas les vertus des aristocrates qui sidéraient le peuple naguère, mais le faste de leurs vêtements et de leurs palais. C'est aussi la beauté de notre patrimoine, naturel et culturel, qui attire chaque année des millions de touristes. Car la beauté est, comme la richesse, synonyme de puissance. Dans tout ce que nous achetons, nous visons la beauté : nos vêtements, nos meubles, nos voitures, jusqu'à la brosse qui sert à nettoyer nos WC. Tout passe entre les mains des designers, sans lesquels rien n'est aujourd'hui commercialisable.

Rendre à la beauté la place qui lui est due politiquement aura une conséquence immédiate : faire descendre l'homo-œconomicus libéral de son piédestal, et y faire monter à sa place l'homo-æsthéticus. Notons que cet homo-æsthéticus n'est pas une création d'intellectuel. Il a existé très largement en Europe, dans ce qui a été le berceau de la Modernité : l'Italie de la Renaissance. Il revêtait à l'époque le visage de l'humaniste lettré, avant d'endosser l'habit de l'aristocrate durant le Grand Siècle français, initiateur du « paradigme des manières » cher à Montesquieu, dans des salons où le rôle des femmes était central tant féminité et civilisation sont inséparables. Il n'est nulle part mieux décrit que dans l'ouvrage de Baldassar Castiglione, « Il Cortegiano », qui surpassait largement le bourgeois urbain contemporain par… sa grâce. De cette grâce qui est venue aux hommes, dit-on, par le Christ, et qui n'est pas seulement synonyme de beauté – Alain Pons nous expliquant qu'elle est aussi « l'acte par lequel on s'attire de la reconnaissance ». Revoilà donc le thymos, dès la Renaissance italienne, pris en charge d'une manière qui n'a rien à envier au libéralisme tant l'humanisme a su créer les merveilles de notre civilisation que le libéralisme n'a de cesse de ruiner.

Frédéric Saint-Clair, propos recueillis par Alize Le Corre (Figaro Vox, 6 janvier 2022)