Nous reproduisons ici un article de Florence Balme, mis en ligne sur le site d'Egalité et réconciliation, consacré à l'invasion du "globish" dans la vie courante, comme dans l'enseignement, l'entreprise ou les armées...

Sus à l'envahisseur, exit le globish !

« Le pouvoir de contrôler la langue offre de bien meilleurs avantages que de prendre des provinces ou des pays pour les exploiter. Les empires de l’avenir sont les empires de l’esprit. » Winston Churchill –1943

Le poète Fernando Pessoa, bien qu’ayant reçu une instruction anglaise au temps où son père était consul du Portugal à Durban, écrivit : « Ma patrie est la langue portugaise ». N’en déplaise à M. le ministre Besson, qui a lancé, au cours du débat sur l’identité nationale, cette contrevérité que les naïfs prennent pour une évidence : « La France n’est ni un peuple, ni une langue, ni un territoire, ni une religion (…) », sans langue propre, il n’y aurait pas de nation, c’est-à-dire de communauté de pensée qui s’exprime d’une même voix !

Le français est un des attributs de la souveraineté nationale, cela a été gravé dans la Constitution de 1958. La République prolongeait ainsi la volonté monarchique de l’Ancien Régime qui avait entrepris progressivement l’unification du pays en imposant l’usage du français pour effacer la différence entre langue d’oc et langue d’oïl. Aux États généraux de Blois de 1576-1577, sous Henri III, il fallut, doit-on le rappeler, deux salles séparées pour recevoir les délégations du nord et du sud de la Loire qui ne pouvaient se comprendre.

M. Besson affirme que la France n’est pas une langue, pourtant elle n’existe que par une manière de penser adaptée au caractère de ceux qui la composent, et en particulier, à un besoin d’ordre que réclame son perpétuel esprit révolutionnaire, instinct moins prononcé chez nos voisins du Nord de l’Europe. On mettra cette inculture ministérielle en rapport avec le cosmopolitisme prêché par Attali, dans son livre « L’homme nomade », où il présente un homme déraciné, qui est né ici, travaille là, se fait escroquer ou exploiter partout.

La liste des maux de la France est longue, certains de ces maux sont anciens, et depuis plus de trente ans, s’y ajoute le recul de la langue française tant au plan international qu’européen ; en effet, jusqu’à la seconde guerre mondiale, le français était le langage privilégié des diplomates, depuis le Traite de Westphalie en 1648 où il s’était substitué au latin ; l’anglais l’en a détrôné de même que dans la rédaction des texte législatifs au sein de la Commission européenne. Sous l’influence de l’idéologie mondialiste, les élites politiques et économiques occidentales adoptent une nouvelle langue, un sabir anglo-américain qui transforme cette langue cultivée, qu’est l’anglais (dont la langue mère est l’allemand), en un vulgaire jargon se suffisant des rares nuances que les échanges commerciaux ainsi que la communication technique nécessitent. Chacun dans le monde devrait défendre sa langue contre la montée de cette uniformisation ruineuse de cultures, surtout les Britanniques, leur langue n’est-elle pas la première à être attaquée par le virus du globish ? *

Dans son livre « 1984 », G. Orwell a présenté la « novlangue » comme une manière réduite de s’exprimer convenant aux idéologues du jour. De combien de mots le globish réduit-il l’anglais ? Il y a là une volonté de couper l’homme de son passé pour lui imposer un avenir trompeur, et ceci n’est pas nouveau, nombreux sont les avertisseurs depuis le siècle dernier !

Les richesses de la séculaire Europe occidentale se trouvent dans les langues de Molière, de Goethe, de Dante, de Cervantès et de Shakespeare. Ce patrimoine résistera-t-il à l’invasion du globish, anglais dénaturé, monstre d’inculture, qui répond au besoin d’immédiateté de la communication internationale dans une économie mondialisée, globalisée disent les anglais ? Au chômage les interprètes et les traducteurs, après des années de bons et loyaux services ! Le globish monopolise les échanges au détriment des autres langues et des spécificités culturelles qu’elles véhiculent. Il colonise même le langage courant du français lambda, asséné qu’il est par les médias de masse, la publicité, le commerce ; un touriste anglo-saxon ne doit plus être vraiment dépaysé quand il voyage dans nos villes, et être comme un poisson dans l’eau dans nos zones commerciales.

On nous rétorquera que de tout temps, les mots sont passés d’une langue à une autre, que c’est leur manière de vivre… oui mais en se frottant à toutes les autres cultures, pas à une source unique et de façon aussi unilatérale, et le plus souvent pour combler une lacune, une chose à exprimer qui n’existait pas encore. Mais aujourd’hui, une seule langue pénètre toutes les autres, et remplace des mots déjà existants. Pour le linguiste et polyglotte, Claude Hagège, les questions de pouvoir et de rapport de force sont au cœur du problème. Dans son ouvrage Le français et les siècles, publié en 2005, il écrivait : « L’engagement actif au service des différences contribuerait, dans le monde d’aujourd’hui, à l’équilibre des langues, c’est-à-dire aussi à celui des pouvoirs ». Paradoxalement, le français est parfois plus défendu hors de son sol d’élection que sur son territoire, malmené qu’il y est par une occupation linguistique qui va de pair avec la culturelle et abandonné à son sort par des décideurs à la rhétorique angélique : « Le recours à l’anglais comme code commun se généralise, sans que cela soit nécessairement une menace pour la diversité des langues. C’est une facilité dont certains Français hésitent encore à se servir, alors que, pour d’autres, c’est la solution miracle. » dixit le Conseil Économique et Social Européen. Et en effet, en dépit d’un certain contentieux, les ex-colonies françaises ont conservé l’usage de notre langue et beaucoup de pays d’Afrique noire et du Nord adhèrent à l’Organisation internationale de la francophonie dont la première mission est la promotion de la langue française. Cette organisation répondit au « quelque chose » souhaité par le poète et écrivain, Léopold Sédar Senghor, alors président du Sénégal lorsque le général de Gaulle lui annonça l’indépendance des pays d’Afrique :« Mon général, nous allons tous être indépendants. C’est magnifique. Mais il faut tout de suite créer entre nous quelque chose pour défendre ce qui nous est commun : la langue française ! »

« Dans les décombres du colonialisme, nous avons trouvé cet outil merveilleux, la langue française » aimait à dire cet Académicien, par ailleurs bon germaniste. Alors que dans nos propres institutions, les rapports et communications sont de plus en plus souvent établis en anglais, reléguant le français à un usage décrété passéiste. Le sacro-saint modernisme oblige !

Les anglo-saxons nous livrent une guerre économique, la diffusion massive de leur culture musicale, filmographique et télévisuelle est le fer de lance de leur pénétration des marchés : « Imprègne-toi de ma langue et tu consommeras mes produits ! » À terme, si nous nous y résignons, cette culture médiocre nous sera même servie in english ! Dans son rapport sur l’enseignement de 2004, M. Thélot définissait « l’anglais de communication internationale comme l’une des deux compétences à valoriser pour le citoyen du XXIème siècle ». Pour ce faire, il recommandait « la fin du doublage en français des films et séries américaines » afin de pousser les petits écoliers à se mettre à cette langue car pour lui « ne pas être capable de s’exprimer et d’échanger en anglais de communication internationale constitue désormais un handicap majeur, en particulier dans le cadre de la construction européenne. ». Ceci, au moment même où seulement 8% des Français savent l’allemand, Alsaciens et Lorrains inclus, ce qui rend bien vaine, sinon hypocrite, une référence aux exigences européennes ainsi qu’à la diversité culturelle prônée à longueur de discours. Son rapport préconisait de « (…) favoriser en France l’acquisition d’un élément important du socle des indispensables, simplement en inscrivant dans le cahier des charges des chaînes de télévision l’obligation de recourir au sous-titrage plutôt qu’au doublage ». Ainsi on ne prétend même plus enseigner à nos enfants la langue de Shakespeare, mais un argot anglo-américain dans lequel les grossièretés fusent aux oreilles des protagonistes hollywoodiens aussi souvent que les balles des revolvers !

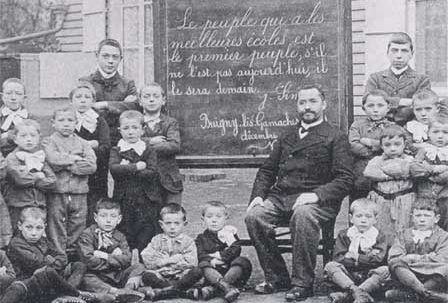

Nos petits-enfants ne seront-ils voués à ne baragouiner qu’un français approximatif, étudié, ou plutôt survolé, pendant les quelques heures que l’Éducation nationale accorde encore à son apprentissage et à son perfectionnement, nombre d’heures en constante diminution depuis 30 ans. Ce qui n’est pas le cas de celui dévolu à l’apprentissage de la langue étrangère, à 95% c’est l’anglais qui est choisi – mais comment s’en étonner - au détriment des autres langues de culture importante, et l’on se doit de s’y initier au plus tôt, au collège d’abord, puis maintenant au primaire. À quand l’apprentissage de l’anglais, sous sa forme la plus médiocre, à l’école maternelle afin de concurrencer la langue maternelle, elle-même en cours d’acquisition à cet âge de la vie ? L’anglais est déjà la langue de transmission des savoirs dans l’enseignement supérieur français, du jardin d’enfant à l’université, la boucle sera bouclée ! L’Oncle Sam a trouvé de serviles collaborateurs dans les pédagogues de l’Éducation nationale !

Une langue n’est pas uniquement un moyen de parler, c’est un regard sur le monde, une manière d’interpréter les choses, une façon d’être, d’exprimer des émotions, le véhicule de valeurs héritées des ancêtres… bref c’est une façon de penser, un habitat, dit le philosophe Heidegger. Délaissée, c’est l’Esprit qu’elle suscitait qui disparaît, en l’occurrence pour ce qui nous préoccupe : l’Esprit français qui s’incarne en Montaigne, Voltaire, Racine, Balzac, Céline et tant d’autres encore.

Cet esprit est notre héritage, nous nous devons de le léguer afin de ne pas laisser à nos enfants une façon d’appréhender leur monde au seul filtre de la langue des idolâtres du Veau d’or.

* Contraction de global et d’english, le globish est une version simplifiée, appauvrie de l’anglais.

Florence Balme (Egalité et réconciliation, 8 décembre 2010)