Liberté, égalité, identité

Que faut-il savoir d’un individu pour établir son identité ? Ce qui le caractérise en propre ou à quelles catégories il appartient ? Et que faut-il savoir de soi pour répondre à la question : « Qui suis-je ? » Mais d’ailleurs, s’agit-il vraiment d’un savoir ? De quelque chose qu’il faudrait découvrir, soit en soi-même, soit en portant le regard au-delà de soi, ou de quelque chose qui se construit tous les jours ? Etudier la notion d’identité, c’est affronter une série de paradoxes.

Un premier paradoxe est que l’identité désigne à la fois ce qui nous distingue des autres et ce qui nous rend semblable à eux ou à certains d’entre eux. L’identité renvoie aussi bien au spécifique qu’à l’identique, au semblable qu’au dissemblable, à la différence qu’à la ressemblance. D’un côté, elle répond à une logique de définition du sujet (« qui suis-je ? »), de l’autre à une logique d’appartenance (« sur quoi se fonde ma sociabilité ? »). Dans le premier cas, elle dit en quoi je diffère de tout autre que moi. Dans le second, elle fonde le lien social qui m’unit à tous ceux qui partagent les mêmes valeurs symboliques, les mêmes pratiques sociales, les mêmes formes de langage. Le concept d’identité s’articule de façon dialectique à l’interface de l’appartenance et de la singularité.

Le « grand malaise » de la modernité tient à l’effacement ou à la relégation des différences, donc des identités. Mais en même temps, la question de l’identité ne se pose qu’à partir du moment où l’individu peut se poser lui-même comme source suffisante de détermination de soi. Cela signifie que le questionnement identitaire surgit à la fois de l’effacement des différences et de l’épanouissement de l’idéal d’expression de soi. La demandé d’identité est une demande « antimoderne », dans la mesure où la modernité n’a cesse d’étendre l’indistinction, mais cette demande s’exprime dans les catégories – irréversibles – de la modernité : le souci de soi. C’est un second paradoxe.

L’identité n’est pas seulement un concept psychologique, à l’aide duquel on essaie de saisir l’aspect fondateur de la conscience de soi. C’est également un terme politique et social. Déjà, après 1945, la décolonisation avait eu comme moteur essentiel le déni de reconnaissance de la personnalité propre des colonisés, et par suite leur volonté d’affirmer une identité collective menacée, non pas seulement par un pouvoir politico-économique dominant, mais par une hétéroculture imposée. Contre la négation ou l’oubli d’un passé propre, elle est alors allée de pair avec la réappropriation d’une mémoire. Aujourd’hui, la globalisation stimule les prises de conscience identitaires dans la mesure même où elle tend à éradiquer les identités. La vogue de l’écologie témoigne elle-même d’une quête d’« authenticité » qui n’est pas sans rapport avec l’identité. La revendication d’identité apparaît ainsi comme le troisième volet d’un tryptique historique : on a d’abord demandé la liberté, puis l’égalité, et enfin l’identité.

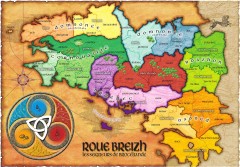

Les sociétés contemporaines évoluent vers un pluralisme croissant, qui se traduit par l’émergence d’une pluralité d’identités. Les revendications identitaires (linguistiques, ethnoculturelles, religieuses, sexuelles, etc.) fleurissent de toutes parts, nourrissant des débats passionnés. Ces revendications n’aspirent pas seulement à la dignité dans l’égalité, mais avant tout à une reconnaissance qui ne peut plus désormais se cantonner dans l’espace privé. L’injustice par excellence ne réside plus seulement dans les « inégalités », mais dans le déni de reconnaissance des identités, réelles ou postulées. A l’exigence quantitative de redistribution (des ressources et des biens) se substitue l’exigence qualitative et morale d’une reconnaissance de ces identités. C’est ce qu’observait Albert O. Hirschman quand il notait que « les luttes sociales prennent de plus en plus la forme de conflits relatifs à des biens “non redistribuables” dont la nature, contrairement à celle des conflits portant sur des biens qui peuvent être redistribués, exclut leur répartition selon le principe d’égalité ». Ces conflits identitaires sont d’autant plus difficiles à résoudre que, contrairement aux conflits sociaux de type classique, ils portent sur des valeurs qui par définition ne sont pas négociables.

C’est donc toute l’évolution de la société globale qui fait resurgir la question de la différence et de la reconnaissance de l’altérité, renouvelant ainsi un vieux débat qui s’était déjà exprimé à l’époque de Herder dans l’opposition entre le romantisme et les Lumières. Evolution prévue par Henri Lefebvre qui, dan son Manifeste différentialiste (1970), décrivait déjà l’époque actuelle comme celle d’une « lutte titanesque où s’affrontent les pouvoirs homogénéisants et les capacités différentielles ».

Il ne faut cependant pas s’y tromper : le retour en force des revendications identitaires est aussi l’indice de l’effacement des identités. Nos contemporains ont des revendications d’identité, des simulacres d’identité (pseudo-réenracinements folkloriques, réanimation artificielle de traditions sans aucune portée sociale, concurrence des « mémoires ») beaucoup plus que desidentités réelles. Si le « problème de l’identité » imprègne tant les consciences, c’est qu’il les mobilise avant tout autour d’un objet perdu, ou incertain, qui se dérobe sans cesse. Je désire d’autant plus qu’on reconnaissance mon identité que j’ai le sentiment de n’en avoir déjà plus.

Le sacre de l’autonomie comme norme ultime s’est ubstitué aux « grands récits » qui conféraient naguère du sens à la vie de chacun. L’individu doit désormais déterminer lui-même le sens de son existence afin qu’elle puisse s’inscrire dans la durée. Pour ce faire, il lui faut dire ce qu’il est ou ce qu’il entend être, car décliner son identité est plus que jamais une manière de produire du sens. Mais cette exigence est elle-même paradoxale. La même modernité qui fait injonction de répondre à la question : « Qui suis-je ? » prétend en effet assurer l’autonomie du sujet dans un monde où les repères s’effacent, c’est-à-dire dans un monde où l’identité ne va plus de soi. Elle met au premier plan la notion d’identité, alors qu’elle n’a cessé de promouvoir le Même. La sensibilité égalitaire impose aux individus de se différencier dans la similitude, d’œuvrer à leur « épanouissement personnel » sur fond d’indistinction. Tâche épuisante. La crise identitaire n’est pas sans lien avec la composante dépressive ou mélancolique de la vie actuelle.

Dans ces conditions, la tentation peut être grande de choisir la solution de facilité, de croire que le seul passé est le dépositaire de l’identité perdue, celle-ci étant appréhendée sur le mode de l’essence ou du dépôt intangible. « Toute utilisation de la notion d’identité commence par une critique de cette notion », disait Claude Lévi-Strauss. C’est qu’il en va de cette notion comme de bien d’autres : le mauvais usage qu’on peut en faire discrédite cet usage sans discréditer du même coup la notion, mais la notion ne saurait elle-même faire perdre de vue les mauvais usages qu’on peut en faire. L’identitarisme peut aboutir au meilleur comme au pire, inspirer la xénophobie la plus agressive ou le service du bien commun le plus désintéressé. Il faut défendre l’identité de manière positive et ouverte. Mon identité n’est pas une forteresse aveugle, une cuirasse derrière laquelle je m’abrite pour me couper des autres. Elle est cette fenêtre qui n’appartient qu’à moi grâce à laquelle je peux découvrir le monde.