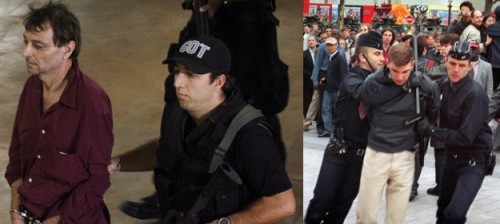

Nous reproduisons ci-dessous un excellent article de Christian Millau, cueilli sur Atlantico et consacré à la troublante différence de traitement entre Maxime Brunerie, jeune militant de la droite radicale connu pour avoir tenté de tirer sur Jacques Chirac en 2002, à l'occasion du défilé du 14 juillet, dont l'intégration dans le jury d'un prix littéraire de seconde zone a suscité une violente polémique, et Cesare Battisti, terroriste d'extrême gauche, accusé d'avoir froidement assassiné un policier et un gardien de prison dans les années 70 en Italie, et , par ailleurs, auteur de polars et coqueluche du milieu littéraire germanopratin...

Pourquoi les bonnes âmes préfèrent-elles un Battisti en cavale et non repenti, à un Brunerie ayant purgé sa peine et revenu de ses erreurs ?

S’avisant au tout dernier moment que Maxime Brunerie, le jeune homme qui avait tenté de tuer Jacques Chirac le 14 juillet 2002, faisait partie du jury du Prix littéraire du Savoir et de la Recherche , David Le Breton, le lauréat pressenti, a refusé d’être couronné, l’Université Paris-Descartes a rompu son partenariat et de nombreux jurés ont démissionné. Un passé d'extrême droite exclut-il tout droit à la rédemption ?

Maxime Brunerie ? Pour moi, c’était un jeune homme dérangé qui avait voulu descendre Jacques Chirac avec un 22 long rifle et qui a été libéré en 2009, après sept ans de réclusion. J’apprends que la romancière Laurence Biava, fondatrice de ce nouveau prix, faisant sa connaissance au Salon du Livre où il présentait son récit autobiographique, Une vie ordinaire, avait été séduite par sa "brillante intelligence" et sa volonté de rédemption. Il lui avait expliqué qu’il ne rêvait pas de tuer Jacques Chirac mais d’être lui-même abattu par le GIGN. Un peu compliqué, mais pourquoi pas ? Ce n’était sûrement pas pour rien qu’au moment de son procès, il avait été soumis à un examen psychiatrique. Il en avait néanmoins pris pour dix ans.

Quoiqu’il en soit le problème n’est pas là. Que Brunerie ait été sérieusement fêlé et ne le soit plus, qu’il regrette sincèrement ou non son geste, les jurés de ce Prix s’en contrefichent. La clé de toute cette (mince) affaire se trouve dans le titre de la dépêche de Rue89 :« Brunerie, l’ancien facho qui voulait tuer Chirac ». Eh oui, un ancien facho ! Autrement dit, une ordure (un ancien stalinien étant, lui, des plus convenables). Et qu’avait-il fait d’affreux et d’inexcusable dans sa vie, l’ancien facho ? Il avait été candidat du parti de Bruno Mégret aux municipales (un diable, Mégret ? Plutôt un pauvre diable) et fréquenté les milieux d’extrême droite. En juillet dernier, il avait voulu adhérer au Modem de François Bayrou ! Vous savez, ce mouvement terroriste de lanceurs de bombes ? Bref, le dernier des salauds.

Je précise que je ne connais pas ce type, que je n’ai jamais tiré sur un président de la République et que j’ai envie de vous dire : vous voyez ce que la politique mal comprise peut faire d’un jeune homme cultivé qui se voyait sans doute un grand destin.

Peu importe qu’il ait purgé sa peine et ait droit à la mansuétude - si souvent proclamée par la gauche – de ses compatriotes. Un repenti de l’extrême droite ? Mon dieu, quelle horreur ! Pour Me Emmanuel Pierrat, avocat et élu PS, qui a les idées larges en ce qui le concerne et étroites en ce qui concerne les autres, Eliette Abecassis, philosophe et romancière à succès, Mazarine Pingeot, Arnaud Viviant (ce "héros" qui a craché sur la dépouille de Philippe Muray), Fabrice Lardreau, jeune romancier qui combat l’exclusion (à l’exception de ceux qu’il exclut lui-même) et quelques autres, pas question de mêler leurs voix à celle d’une pareille vermine.

Bien-sûr, je ne conteste à personne le droit de refuser un prix ou de le donner, mais imaginons un instant un autre scénario. Cette fois, il ne s’agit pas d’un facho mais d’un ancien militant de l’extrême gauche italienne – celle-là même qui exécuta Aldo Moro - fondateur des Prolétaires Armés, condamné par contumace par la justice italienne à la perpétuité pour l’assassinat d’un gardien de prison et d’un policier, ainsi que pour complicité dans les meurtres d’un boucher et d’un bijoutier de Milan dont le fils, rescapé de la fusillade, est resté tétraplégique. Césare Battisti – vous l’avez reconnu –échappant pour la seconde fois à l’extradition (la première grâce à François Mitterrand) vit, à présent, libre au Brésil, sans s’être jamais repenti de quoi que ce soit.

Tant qu’il n’aura pas été jugé, il faut se garder de se prononcer sur sa culpabilité ou son innocence. En tout cas, si cet assassin présumé, image sainte de notre gauche bien pensante – de Fred Vargas à Guy Bedos – pouvait revenir en France et si on l’invitait à participer au jury du Prix du Savoir et de la Recherche, on peut être certain que ni Mazarine Pingeot, ni Emmanuel Pierrat ou Arnaud Viviant ne claqueraient la porte. Avec Libération, Rue89, Médiapart et tout le lobby des intellos "comme il faut",, le retour du héros serait salué comme une victoire de la démocratie .

Christian Millau (Atlantico, 23 novembre 2011)