L'euro ? Il faut en faire une monnaie commune !

La décision de doter l’Europe d’une monnaie unique fut prise à l’origine par François Mitterrand et Helmut Kohl, lors du sommet européen qui s’était tenu à Rome en décembre 1990. Mais ce n’est que le 1er janvier 1999 que l’euro est officiellement entré en vigueur, et c’est seulement à partir du 1er janvier 2002 que des billets et des pièces libellés en euro se sont substitués en Europe à un certain nombre de monnaies nationales. L’euro a donc à peine dix ans. Or, le voici déjà remis en question, puisque la crise de l’euro est désormais au centre des tourmentes monétaires.

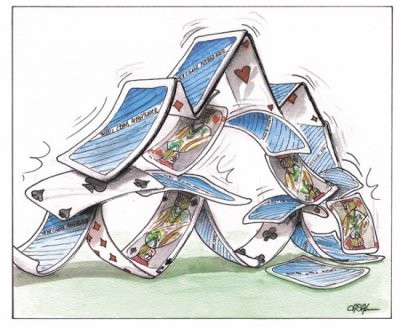

Certains s’en réjouissent, qui voient dans cette crise la preuve que leur hostilité à la construction européenne était parfaitement justifiée. Avec la crise de l’euro, disent-ils, c’est le dogme de l’irréversibilité de la construction européenne qui s’apprête à s’écrouler. Telle n’est pas notre position. Il n’y a en réalité aucune raison de se réjouir de la disparition éventuelle de l’euro, dont le principal bénéficiaire seraient les Etats-Unis, qui craignent depuis longtemps de voir l’hégémonie mondiale du dollar menacée par la naissance d’une nouvelle monnaie de réserve.

Mais il n’y a aucune raison non plus de confondre la construction européenne avec l’actuelle monnaie unique. L’euro et l’Europe ne sont pas synonymes. En témoigne déjà le fait que certains pays de l’Union européenne (Danemark, Suède, Royaume-Uni) ne sont jamais entrés dans la zone euro. Comme l’a écrit Mark Weisbrot dans le Guardian de Londres, « Il n’y a aucune raison pour que le projet européen ne puisse se poursuivre, et l’Union européenne prospérer, sans l’euro »(1).

L’instauration de l’euro aurait été une chose excellente à condition de respecter deux conditions : que le niveau de la monnaie unique ne soit pas indexé sur l’ancien mark, et que sa mise en place s’accompagne d’un système de protection commerciale aux frontières. Or, aucune de ces conditions n’a été remplie. Au lieu d’assurer une protection communautaire, c’est la carte du libre-échangisme intégral que l’on a décidé de jouer. En 1994, on a assisté au démantèlement du tarif extérieur commun qui, jusque là, protégeait en partie l’Europe de la concurrence dans des conditions de dumping social des pays à bas salaire. La surévaluation chronique de l’euro a ensuite accentué les déséquilibres. En même temps, on a artificiellement plaqué une monnaie unique sur des économies divergentes à tous égards. La crise était dès lors inévitable.

Le problème de fond de l’euro découle de cette évidence qu’il ne peut y avoir de monnaie unique associant des pays de niveau structurellement divergent. On ne peut en effet appliquer la même politique monétaire, c’est-à-dire le même taux de change (qui détermine importations et exportations) et le même taux d’intérêt à des économies de structures et de niveaux différents. Une telle zone se transforme inéluctablement en zone de tranferts, les plus riches devant payer pour les plus pauvres afin de pallier leur faiblesse économique. C’est ce qu’a démontré la crise grecque.

Philippe Séguin l’avait dit dès le 5 mai 1992, à la tribune de l’Assemblée nationale : « Dès lors que, dans un territoire donné, il n’existe qu’une seule monnaie, les écarts de niveau de vie entre les régions qui le composent deviennent vite insupportables. Et en cas de crise économique, c’est le chômage qui s’impose comme seule variable d’ajustement ». Deux ans plus tard, Jimmy Goldsmith affirmait de façon prophétique : « Le projet de monnaie unique […] signifierait qu’un pays tel que la Grèce ne pourrait pas ajuster sa monnaie par rapport à celle des Pays-Bas, par exemple. Nous en connaissons le résultat : soit le transfert de subventions vers les pays en difficulté, soit le transfert de chômeurs de ce pays vers d’autres plus prospères »(2). En 1998, enfin, Maurice Allais, Prix Nobel d’économie, avait prévenu : « Une libéralisation totale des échanges et des mouvements de capitaux n’est possible, elle n’est souhaitable que dans le cadre d’ensembles régionaux groupant des pays économiquement et politiquement associés, et de développement économique et social comparable »(3).

L’euro a donc été adopté dans des pays fortement divergents du point de vue économique, situation que les « critères » de Maastricht n’ont nullement corrigée. Mieux encore, plus l’intégration économique s’est approfondie, plus cette divergence s’est accrue. Quant à la convergence des taux d’intérêt à court terme, elle a conduit à une plus grande divergence des politiques fiscales. L’application d’un taux d’intérêt unique à des économies pourvues d’un taux d’inflation différent a été l’une des sources majeures du gonflement de la dette dans des pays comme la Grèce, l’Espagne ou le Portugal. « L’euro a été aux dettes souveraines européennes ce que la vente libre d’armes à feu est au nombre considérable d’homicides aux Etats-Unis : un pousse-au-crime », a remarqué Nicolas Saint-Aignan.

Traditionnellement, un Etat qui devient déficitaire dans son commerce extérieur a la possibilité de redresser la situation en dévaluant sa monnaie nationale (le prix de ses exportations sera réduit pour les acheteurs au prorata du taux de la dévaluation). Mais les « dévaluations compétitives » ne sont évidemment plus possibles avec l’euro. En outre, l’euro est depuis des années surévalué (il vaut aujourd’hui environ 1,4 dollar, contre 1 dollar lors de son instauration). Cette surévaluation est le résultat du jeu des marchés. Une monnaie forte rassure les préteurs éventuels sur les capacités de remboursement de ceux qu’ils financent, ce qui leur permet de ne pas exiger des taux d’intérêt trop élevés. A l’inverse, une monnaie faible les pousse à des taux d’intérêt majorés.

Ayant obtenu au départ que le niveau de l’euro soit aligné sur l’ancien mark, les Allemands sont les seuls (avec l’Autriche et les Pays-Bas) à avoir réellement tiré bénéfice de l’euro. En 2009, l’Allemagne a accumulé 140 milliards d’euros d’excédents de sa balance commerciale, essentiellement au détriment de ses partenaires de la zone euro et des membres de l’Union européenne n’appartenant pas à cette zone (respectivement 82,6 et 3,2 milliards). La cherté de l’euro est en revanche à l’origine des déficits extérieurs de tous les pays du Sud de l’Europe.

Leurs exportations diminuant en raison du niveau de l’euro, et leurs importations continuant d’augmenter, leurs déficits extérieurs ont explosé, entraînant une diminution de l’investissement productif et la multiplication des délocalisations.Avec l’affaire grecque, on a déjà commencé à s’orienter vers de gigantesques transferts financiers des pays du Nord vers le Sud, transferts qui ne peuvent que devenir très vite insupportables. On voit mal les Allemands, par exemple – qui ont déjà eu dans le passé à éponger la mise à niveau de l’ancienne RDA –, accepter de voir doubler ou tripler leurs impôts pour venir à la rescousse des autres pays d’Europe mis en difficulté. L’appel à la solidarité risque ainsi, non de renforcer l’Europe, mais de l’affaiblir. « En voulant sauver l’euro, estime Nicolas Dupont-Aignan, les dirigeants aveugles sont en train de détruire l’Europe. Car l’Europe n’a de sens que si elle permet à chaque peuple de prospérer davantage avec les autres que seul isolément ».

La classe politique dominante a choisi la fuite en avant : tout faire pour « sauver l’euro » sans rien toucher au fond du système financier en place. Est-ce seulement réaliste ?

L’économiste américain Nouriel Roubini a récemment laissé prévoir l’éclatement de la zone euro dans les cinq ans à venir. Il prévoit même pour 2013 l’éclatement de la « tempête du siècle » (« perfect storm »). La fin de l’euro, selon lui, permettrait aux pays du Sud de l’Europe de restaurer leur compétitivité par le biais d’une dévaluation massive de leurs

monnaies nationales restaurées4. Cette opinion est partagée par bien d’autres experts, dont certain n’hésitent plus à préconiser un retour à ces anciennes monnaies nationales.

Le grand argument que l’on oppose en général à une éventuelle sortie de l’euro serait que les pays qui s’y risqueraient verraient instanément leur dette augmenter, puisque celle-ci resterait libellée en euros. On peut répondre qu’en contrepartie ces pays pourraient adopter des mesures susceptibles de favoriser la hausse de la demande intérieure et le rétablissement de leur compétivité, ce qui leur permettrait au contraire de mieux faire face à leur endettement. Un retour aux monnaies nationales associé à une forte dévaluation – comparable à ce qui s’est passé dans les pays de l’Est lorsque ceux-ci ont abandonné le rouble après l’effondrement du système soviétique – abaisserait le coût des produits pour les acheteurs étrangers, et stimulerait d’autant les exportations, ce qui donnerait de meilleurs moyens de régler la dette. On a aussi fait observer que toute dévaluation consécutive à un retour aux monnaies nationales se traduirait fatalement par un renchérissement des produits importés hors de la zone euro. Mais ce dernier est en réalité assez faible : pour la France, les importations de biens et de services hors de la zone euro ne représentent que 13 % du PIB.

Mais la solution optimale serait évidemment de procéder à une dévaluation massive, nominale et réelle, de l’euro préalablement à un retour aux monnaies nationales, ce qui permettrait d’en sortir sans dommages. L’abaissement de la parité de l’euro face au dollar favoriserait la réduction des déficits extérieurs et contribuerait à rendre plus soutenable les dettes souveraines des pays ayant restauré leur monnaie. Pour éviter l’alourdissement de la dette, celle-ci pourrait être convertie dans une monnaie commune représentant la moyenne des monnaies nationales.

Dans un texte paru dans Le Figaro, co-signé par Jacques Sapir et Philippe Villon, l’économiste Gérard Lafay a ainsi pris position pour la transformation de l’euro en une simple monnaie commune. Il serait en effet parfaitement possible de conserver le seul avantage incontestable de l’euro – constituer à terme une monnaie de réserve – en transformant la monnaie unique actuelle en une monnaie commune au niveau déterminé à partir de l’euro et des monnaies nationales restaurées. « Ce nouveau système permettrait de changer une fois l’an les parités entre les différentes monnaies européennes, afin d’assurer à chaque pays une compétitivité monétaire raisonnable à l’intérieur de l’Union européenne et ce, tout en continuant à avoir face aux autres grandes devises mondiales une devise européenne unifiée » (Nicolas Dupont-Aignan). La monnaie commune établit une barrière face au reste du monde, mais n’interdit pas l’ajustement des parités de change entre les pays membres. Même si l’euro se maintenait à son niveau actuel dans un certain nombre de pays de la zone, il resterait encore la possibilité d’établir une monnaie commune avec certains pays seulement, dans le cadre d’un système de changes fixes, mais révisables, et d’un étroit contrôle des capitaux.

Cette solution est très différente de celle du « gouvernement économique » européen que certains voudraient instaurer pour remédier à la crise. Ceux qui plaident pour cette solution en tiennent en fait pour un fédéralisme fiscal5. Or, aucune union monétaire ou fiscale n’a jamais pu survivre en l’absence d’une union politique. Mettre en place un gouvernement économique avant et en l’absence d’un gouvernement politique serait une aberration.

Sortir de l’euro ne suffirait toutefois pas à s’affranchir de la dictature des banques et des marchés. Le retour aux monnaies nationales n’est en effet pas une panacée. Il ne réglerait aucun des problèmes structurels des sociétés actuelles, et ne constituerait en aucune façon une rupture avec la logique du Capital. « Recouvrer notre souveraineté monétaire n’aurait pas de sens si cela ne devait pas s’accompagner d’un changement radical de notre politique », estime très justement Jacques Sapir, selon qui une éventuelle sortie de l’euro devrait être préparée « comme une opération militaire »(6).

Certains Etats vont-ils être contraints de quitter l’euro ? Les craquements qui se font entendre dans la zone euro annoncent-ils un éclatement généralisé ? S’achemine-t-on à court terme vers une crise terminale ? Et à long terme, vers une banqueroute mondiale ? La construction européenne, en tout cas, connaît aujourd’hui une situation de crise historique telle qu’elle n’en a jamais connu depuis ses débuts, en 1957. L’Europe, où les anciens Etatsnations se sont transformés en autant d’Etats-marchés, est simultanément en voie de marginalisation géopolitique, de vieillissement, de déstructuration sociale, de

désindustrialisation et de paupérisation. On n’échappera pas à l’épreuve de force.

Alain de BENOIST (Eléments, octobre 2011)

1. « Why the Euro is Not Worth Saving », in The Guardian, 11 juillet 2011.

2. Jimmy Goldsmith, Le piège, Fixot, Paris 1994.

3. Maurice Allais, La crise mondiale d’aujourd’hui, Clément Juglar, Paris 1999.

4. Financial Times, 14 juin 2011.

5. G. Dussouy et B. Yvars, de l’Université de Bordeaux IV, se sont ainsi prononcés pour la

réactivation d’un projet fédéraliste européen, seul susceptible à leurs yeux de « rassembler les

dernières forces vives du continent » (« Bien-être et consolidation de l’Etat de droit dans l’UE dans le

contexte de la globalisation », texte en ligne daté de juillet 2010).

6. Cf. Jacques Sapir, La fin de l’euro-libéralisme, Seuil, Paris 2010 ; La démondialisation, Seuil,