Nous reproduisons ci-dessous le dernier communiqué du GlobalEurope Anticipation Bulletin, la lettre confidentielle mensuelle du Laboratoire européen d'anticipation politique...

2012 : l'année du grand basculement géopolitique mondial

Avec ce GEAB N°61, cela fera six ans que chaque mois l’équipe de LEAP/E2020 partage avec ses abonnés et les lecteurs de son communiqué public mensuel ses anticipations sur l’évolution de la crise systémique globale. Et pour la première fois, à l’occasion du numéro de Janvier qui présente une synthèse de nos anticipations pour l’année à venir, notre équipe anticipe une année qui ne se traduira pas uniquement par une aggravation de la crise mondiale mais qui sera aussi caractérisée par l’émergence des premiers éléments constructifs du « monde d’après la crise » pour reprendre l’expression de Franck Biancheri dans son livre « Crise mondiale : En route pour le monde d’après ».

Selon LEAP/E2020, 2012 sera en effet l’année du grand basculement géopolitique mondial : un phénomène qui sera sans aucun doute porteur de graves difficultés pour une grande partie de la planète mais qui permettra également l’émergence des conditions géopolitiques propices à une amélioration de la situation dans les années à venir. Contrairement aux années précédentes, 2012 ne sera pas une année « gâchée », enlisée dans le « monde d’avant la crise », faute d’audace, d’initiative et d’imagination de la part des dirigeants mondiaux et du fait de la grande passivité des peuples depuis le début de la crise.

Nous avions qualifié l’année 2011 d’année impitoyable car elle allait faire voler en éclats les illusions de tous ceux qui pensaient que la crise était sous contrôle et qu’ils allaient pouvoir reprendre leurs « petites affaires » comme par le passé. Et 2011 fut impitoyable pour nombre de dirigeants politiques, pour le secteur financier, pour les investisseurs, pour les dettes occidentales, pour la croissance mondiale, pour l’économie US et pour l’absence de gouvernance de l’Euroland. Ceux qui se croyaient intouchables ou inamovibles ont découvert brutalement que la crise n’épargnait rien ni personne. Cette tendance va bien entendu se poursuivre en 2012 car la crise ne respecte pas non plus le découpage du calendrier grégorien. Les derniers « intouchables » vont en faire l’expérience : Etats-Unis, Royaume-Uni, Dollar, T-Bonds, dirigeants russes et chinois, etc… [1] Mais 2012 va également voir s’affirmer, surtout dans sa seconde moitié, les forces et acteurs qui vont permettre en 2013 et les années suivantes de commencer à rebâtir un système international neuf, reflétant attentes et rapports de force du XXI° siècle et non plus ceux du milieu du XX° siècle. En cela, 2012 va bien être l’année du grand basculement entre le monde d’hier et celui de demain. Année de transition, elle mêlera le pire [2] et le meilleur. Mais, ce faisant, selon notre équipe, elle constitue quand même la première année constructive depuis 2006 [3].

Nous présentons d’ailleurs dans ce GEAB N°61 les 35 thèmes/événements, qui sont autant de recommandations, dont nous anticipons qu’ils marqueront l’année 2012 : 20 thèmes en hausse et 15 thèmes en baisse. Cette liste peut ainsi aider très concrètement le lecteur du GEAB à se préparer à l’année à venir. Réduire le temps perdu à lire des articles sur des sujets qui sont déjà secondaires en terme d’impact sur le cours des événements, ou au contraire prendre le temps d’approfondir des thèmes qui demain seront au cœur des évolutions à venir, ne pas se faire prendre par surprise par les évolutions majeures de l’année qui vient, voilà ce à quoi souhaite servir cette liste des 35 « Up and Down » de 2012. Avec depuis six ans, des taux de réussite variant entre 75% et 85%, cette anticipation annuelle est donc une aide à la décision particulièrement concrète pour les douze mois à venir.

Par ailleurs dans ce GEAB N°61, notre équipe analyse en profondeur la nature et les conséquences d’un possible QE3 que lancerait la Réserve fédérale US en 2012 [4]. Espéré par les uns, redouté par les autres, QE3 est généralement présenté comme l’arme ultime pour sauver l’économie et le système financier US qui, contrairement au discours dominant de ces dernières semaines, continuent à se dégrader [5]. Que la FED se lance dans QE3 ou non, QE3 sera sans aucun doute l’événement financier majeur de 2012 dont les conséquences marqueront définitivement le système financier et monétaire mondial. Ce GEAB N°61 vous permettra de vous faire une idée précise sur la question.

Evolution des bons du Trésor détenus par les Primary Dealers classés par maturité (12/2010 – 10/2011) (en gris : Bills -moins d’un an / en rouge : moins de 3 ans / en vert : de 3 à 6 ans / en mauve : de 6 à 11 ans / en bleu : 11 ans et plus) - Source : Zerohedge, 10/2011

Et QE3 jouera un rôle déterminant dans le grand basculement géopolitique mondial de 2012 car cette année verra notamment les dernières tentatives des puissances dominantes du monde-d’avant-la-crise de maintenir leur pouvoir global, que ce soit en matière stratégique, économique ou financière. Quand nous utilisons le terme « dernières », nous voulons souligner qu’après 2012 leur puissance sera trop affaiblie pour pouvoir encore prétendre maintenir cette situation privilégiée. La récente dégradation de la plupart des pays de l’Euroland par S&P est un exemple typique de ces tentatives de la dernière chance : poussés par Wall Street et la City, et du fait de leurs besoins insatiables de financement [6], les Etats-Unis et le Royaume-Uni en sont arrivés au point d’engager une guerre financière ouverte avec leurs derniers alliés, les Européens. C’est du suicide géopolitique car cette attitude oblige l’Euroland à se renforcer en s’intégrant toujours plus et en se dissociant des Etats-Unis et du Royaume-Uni ; tandis que l’immense majorité des dirigeants et des populations de la zone Euro ont enfin compris qu’il y avait bien une guerre transatlantique et transmanche conduite contre eux [7]. LEAP/E2020 présentera à ce sujet ses anticipations « Europe 2012-2016 » dans le GEAB N°62 qui paraîtra le 15 Février 2012.

Répartition des dettes occidentales (2011) (en bleu clair : dette du secteur non financier / en vert : dette du secteur financier / en orange : dette publique / en bleu foncé : dette des ménages) - Sources : Haver analytics / Morgan Stanley, 01/2012

Dans un autre registre, les tentatives de créer une « petite guerre froide » avec la Chine ou de tendre un piège à l’Iran sur la question de la libre-circulation dans le détroit d’Ormuz ressortent du même réflexe [8]. Nous y revenons plus en détail dans ce GEAB N°61.

Le grand basculement de 2012, c’est aussi celui des peuples. Car 2012 sera aussi l’année de la colère des peuples. C’est l’année où ils vont entrer massivement sur la scène de la crise systémique globale. 2011 aura été un « tour de chauffe » où des pionniers auront testé méthodes et stratégies. En 2012, les peuples vont s’affirmer comme les forces à l’origine des basculements majeurs qui vont marquer cette année-charnière. Ils le feront de manière pro-active parce qu’ils créeront les conditions de changements politiques décisifs via des élections (comme ce sera le cas en France avec l’éviction de Nicolas Sarkozy [9]) ou via des manifestations massives (Etats-Unis, Monde Arabe, Royaume-Uni, Russie). Et ils le feront aussi de manière plus passive en générant la crainte chez leurs dirigeants, obligeant ces derniers à une attitude « pré-emptive » pour éviter un choc politique majeur (comme ce sera le cas en Chine [10] ou dans plusieurs pays européens). Dans les deux cas, quoiqu’en pensent les élites des pays concernés, c’est un phénomène constructif car rien d’important ni de durable ne peut émerger de cette crise si les peuples ne s’impliquent pas [11].

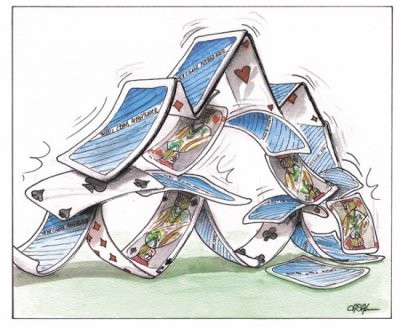

Le grand basculement de 2012, c’est encore l’effondrement accéléré du pouvoir des banques et institutions financières occidentales, une réalité que nous décrivons dans ce GEAB contrairement au discours populiste actuel qui oublie que le ciel étoilé que nous contemplons est une image d’une réalité disparue depuis longtemps. La crise est une telle accélération de l’Histoire que beaucoup n’ont pas encore compris que le pouvoir des banques dont ils s’inquiètent est celui qu’elles avaient avant 2008. C’est un sujet que nous détaillons dans ce numéro du GEAB. Dans le même temps, on continue à voir les investisseurs fuir les bourses et les actifs financiers notamment aux USA [12].

Evolution comparée des PIB des pays industrialisés et de leur dette publique (1991-2011) (en gris : PIB / en rouge : dette publique) - Source : Spiegel, 01/2012

Et le grand basculement, c’est aussi l’arrivée à maturité des BRICS qui, après cinq années à se chercher et à prendre leurs marques, vont en 2012 commencer à peser fortement et pro-activement sur les décisions internationales [13]. Or, ils constituent sans aucun doute possible l’un des acteurs essentiels pour l’émergence du monde d’après la crise ; et un acteur qui, au contraire des Etats-Unis et du Royaume-Uni, sait que son intérêt est d’aider l’Euroland à traverser cette crise [14].

Avec un Euroland stabilisé et doté d’une gouvernance solide, la fin 2012 se présentera donc comme une première opportunité de fonder les bases d’un monde dont les racines ne plongeront plus dans l’après Seconde Guerre Mondiale. Ironiquement, c’est probablement le sommet du G20 de Moscou en 2013, le premier à se tenir hors du camp occidental, qui concrétisera les promesses de la seconde moitié de 2012.

[1] Et le feuilleton de la crise des dettes européennes jusqu’à la fin du premier semestre 2012. L’année sera très difficile aussi pour l’Euroland comme le montrent les scénarios préparés par l’OFCE. Mais elle s’avérera nettement moins difficile qu’anticipé aujourd’hui par les experts et médias financiers car ils sous-estiment, d’une part, les progrès faits en matière de gouvernance de l’Euroland qui vont porter leurs fruits dans la seconde moitié de 2012 ; et, d’autre part, le changement de contexte psychologique une fois que l’attention du monde se reportera sur les problèmes américains et britanniques. A ce propos, voici un nouvel exemple de désinformation sur l’Euro publié par MarketWatch le 09/01/2012 : l’éditorialiste David Marsh tente d’accréditer l’idée que l’élection présidentielle française du printemps 2012 sera une autre mauvaise nouvelle pour l’Euro, affirmant explicitement que François Hollande est un eurosceptique ! Comme tout le monde le sait en France, François Hollande est au contraire un pro-Européen et pro-Euro farouche, ce qui ne laisse que deux options concernant MarketWatch/Marsh : soit ils ne savent pas de quoi ils parlent, soit ils mentent délibérément. Dans les deux cas, cela éclaire la valeur des opinions de la grande presse financière US sur l’Euro et son avenir. Ceux qui les suivent perdront beaucoup d’argent ! Toujours en ce qui concerne l’Euroland, le Spiegel du 03/01/2012 offre une plongée intéressante dans le fonctionnement du Merkozysme qui montre combien les deux pays sont en train de lier définitivement leurs destins : une évolution qui s’accélérera après l’élection de François Hollande qui n’aura pas, comme Sarkozy, un pied dans l’Euroland et un pied à Washington.

[2] En particulier une poursuite de la montée généralisée du chômage. Source : Tribune, 31/10/2011

[3] Une touche poétique permet d’illustrer notre approche en la matière, qui suit sur le fond la méthodologie d’anticipation politique décrite dans le « Manuel d’Anticipation Politique » de Marie-Hélène Caillol, présidente de LEAP. Que faut-il retenir du solstice d’hiver ? Qu’il marque le cœur de l’hiver parce que les jours y sont les plus courts ? Ou qu’il annonce le printemps parce qu’à partir de cette date les jours rallongent ? Les deux réponses sont justes. Mais la première ne dit pas grand-chose sur l’avenir sinon qu’il va continuer à faire sombre et probablement froid un certain temps ; c’est une photographie, une analyse statique. La seconde réponse en revanche conduit le regard sur un avenir plus lointain et souligne l’existence d’un processus en cours qui va conduire à des changements en terme de durée du jour et peut-être de température ; c’est une vision dynamique des événements. La méthodologie d’anticipation politique a d’ailleurs désormais sa place dans le débat scientifique puisque Marie-Hélène Caillol a été invitée à contribuer à un numéro spécialement dédié à l’Anticipation (Volume 41, Issue 1, 2012) (coordonné par le professeur Mihai Nadin) de la revue scientifique américaine "the International Journal of General Systems" (Francis & Taylor), un périodique multidisciplinaire consacré à la publication de travaux de recherche originaux en sciences des systèmes, fondamentales et appliquées. L’article qui a résulté de cette collaboration s’intitule : "Anticipation politique : observer et comprendre les tendances socio-économiques globales dans le but de guider les processus de prise de de décision".

[4] Les récentes publications des minutes des débats de la FED en 2006 illustrent parfaitement l’une de nos hypothèses de travail : les responsables d’un système complexe sont généralement incapables de percevoir le moment où il va basculer dans la crise ou le chaos. C’était le cas d’Alan Greenspan, Thimothy Geithner et consors en 2006. C’est le cas des maîtres de la City, de Wall Street ou de Washington en 2012. D’ailleurs, ce sont les mêmes pour nombre d’entre eux. Source : New York Times, 12/01/2012

[5] La dégradation de la situation US se produit malgré la volonté de la cacher par les médias dominants et les agences de notation ; tandis que dans l’Euroland la situation ne se dégrade pas autant que voudraient le faire croire ces mêmes médias et agences. En laissant un peu de temps au temps, l’issue ne fait donc aucun doute. Pour ce qui est de la dégradation économique US, il suffit de constater l’effondrement des profits bancaires, de la consommation US (les annonces tonitruantes sur les fêtes ont ainsi fait place à des chiffres bien médiocres), la fermeture ou la faillite continue de réseaux de détaillants, le maintien du chômage à des taux historiques, le problème croissant du paiement des retraites, l’effondrement des budgets des grandes universités publiques, … Sources : YahooNews, 12/01/201 ; Bloomberg, 12/01/2012 ; USAToday, 12/01/2012 ; CNBC, 28/12/2011 ; Washington Post, 27/12/2011

[6] Comme le montre le tableau ci-dessous, avec 900% du PIB d’endettement, le Royaume-Uni est comme un animal pris au piège de la dette. Et du fait du poids gigantesque de la dette du secteur financier britannique, il est condamné à tenter par tous les moyens d’obliger l’Euroland à payer les dettes de la Grèce, etc… La décote des dettes publiques occidentales est un bazooka pointé sur le cœur du Royaume, la City. Source : Guardian, 01/01/2012

[7] Tant mieux car il n’y a rien de pire que d’être en guerre sans le savoir comme l’écrit à ce sujet Franck Biancheri sur son compte Twitter qui commente la campagne présidentielle française twitter.com/Fbiancheri2012.

[8] La Russie a déjà fait son choix en développant son commerce avec l’Iran en Rouble et Rial, éliminant le Dollar US des transactions entre les deux pays. Quant à l’Europe, elle gesticule sous pression US, mais in fine ne fera pas grand-chose en matière d’embargo car d’ici Juin (nouvelle date pour prendre une décision), la carte politique aura bien changé. Sources : Bloomberg, 07/01/2012 ; Le Monde, 09/01/2012

[9] Ce qui au passage remettra la France dans sa logique historique « gaullo-européenne » au lieu de l’ancrage occidentaliste qu’aura incarné la parenthèse Sarkozy. Source : Le Monde, 11/01/2012

[10] En Chine, selon LEAP/E2020, le risque d’explosion populaire majeure se trouve à la croisée d’une situation économique tendue (ce sera le cas en 2012 – voir dans ce GEAB N°61) et d’un accident majeur de santé publique ; beaucoup plus que dans un contexte de remise en cause directement politique

[11] L’annonce par les Frères musulmans égyptiens qu’ils soumettront à référendum le traité de paix avec Israël appartient à cette même tendance. Source : Haaretz, 02/01/2012

[12] Source : CNBC, 06/01/2012

[13] Les dirigeants chinois par exemple semblent plus déterminés que jamais à suivre le chemin qu’ils estiment le meilleur (y compris pour la conquête spatiale, symbole par excellence du leadership), rejetant les pressions extérieures. Source : Caixin, 04/01/2012 ; ChinaDaily, 30/12/2011 ; NewYorkTimes, 29/12/2012

[14] Source : 20Minutes/Suisse, 08/01/2012