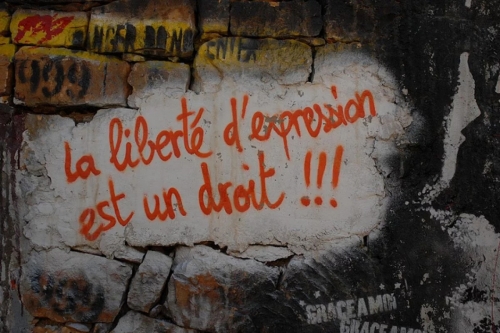

Nous reproduisons ci-dessous un article courageux et décapant d'Eric Delcroix, cueilli sur Polémia et consacré à la question de la liberté d'expression...

Pour ou contre l’apologie du terrorisme ?

LFI et l’abrogation du délit d’apologie du terrorisme

Il est toujours irritant de devoir donner raison à des gens qui justifient ordinairement notre mépris et notre rejet. Mais la raison est la raison et, surtout sur des sujets graves, il importe de ne pas céder à la passion et donc de dire ce qui est. C’est ainsi que, ici même (voyez « Marine face à la justice, la séparation des pouvoirs » – mis en ligne le 19/11), il m’a fallu convenir que Jean-Luc Mélenchon avait eu raison, quand il était député national en 2018, de s’opposer à une perquisition de ses locaux politiques en criant :

« Je suis la République ! ».

Aujourd’hui, tout l’établissement politique, encore pour une mauvaise raison, s’en prend de nouveau à La France insoumise (LFI), parce qu’elle voudrait abroger le délit d’apologie du terrorisme introduit tardivement dans le Code pénal (2014) en un nouvel article 421-2-5. Toutefois LFI, comme Mélenchon qui n’avait pas osé soutenir devant le Tribunal sa proclamation, demande en réalité que ce délit soit retiré du Code pénal pour être tout de même ré-inséré dans la loi de 1881 sur la liberté de la presse, plus protectrice des intérêts du justiciable. Grandes gueules à 100 %, mais demi mesure de quart de révolutionnaires…

Liberté d’expression et apologie du terrorisme

De 1881 jusqu’à 1992, l’apologie du terrorisme n’était pas réprimée. Elle a été créée en 1992, insérée dans la loi régissant la presse avant d’être transférée dans le Code pénal en 2014. Et auparavant ? Non, de 1881 à 1992 nous vivions avec un sens de la liberté d’expression qui s’est peu à peu dissoute dans les bons sentiments. Durant la guerre d’Algérie le rebelles du FLN n’étaient pas avares de crimes terroristes et pourtant le législateur français s’était refusé de créer le délit d’apologie du terrorisme.

Les auteurs du Traité du droit de la presse [i] en 1969, Henri Blin président de chambre à la Cour de cassation, Albert Chavanne et Roland Drago, professeurs aux facultés de droit de Lyon et Paris considéraient qu’il était légitime que la loi ne réprimât que les apologies de crimes et délits de droit commun, aussi regrettaient-ils qu’y ait (déjà) été ajouté l’apologie des crimes de guerre et celle de collaboration avec l’ennemi. Ils écrivaient :

« Le choix de ces infractions très graves ne soulève aucune difficulté à l’exception des deux dernières dont la poursuite risque de recouvrir en fait des procès politiques. (…) Malgré [l’ordre public] il semble très inopportun d’incriminer pénalement des apologies qui ne seraient pas celles de crimes et délits de droit commun. » Et de mentionner les lois peu exemplaires à cet égard du Brésil, du Nicaragua et de l’URSS [ii].

Plutôt que de chercher simplement à remettre l’apologie du terrorisme dans la loi de 1881, la proposition de loi de LFI aurait dû avoir pour objet son abrogation pure et simple, pour revenir au statu quo ante d’avant 1992. D’autant que leur but est de pouvoir librement défendre la cause palestinienne, ce pourquoi il est impératif d’abolir une loi qui, par nature et de toute façon, impose au juge une partialité politique systémique.

N’oublions pas que toutes les résistances en combat asymétriques ont utilisé le terrorisme, mis à part le Mahatma Gandhi.

L’apologie du terrorisme des vainqueurs reste libre : « Vae victis ! »

Maintenant, en dehors malheureusement des gens de LFI, le reste de notre classe politique soutient bec et ongles le maintien du délit d’apologie du terrorisme tel quel, alors qu’elle la pratique impunément et par système pourvu que les terroristes soient vainqueurs ou consensuellement à la mode.

Où ces emplumés ont-ils la tête, quand ils célèbrent le 14 juillet, érigé par la République en fête nationale, alors que ce fut en 1789 une journée de lynchages lors de laquelle le vieux marquis de Launey a subi le sort de Samuel Paty (en 2020), comme Jacques de Flesselle, prévôt des marchands de Paris qui voulait empêcher le pillage des commerces, et quelques dizaines d’invalides préposés à la garde de la Bastille ?

Quel procureur oserait poursuivre, quel juge oserait condamner les élus départementaux ou régionaux qui placent sous les vocables de Danton ou Robespierre des collèges et des lycées. Et Paris n’a-t-il pas, depuis belle lurette, sa rue Danton ?

Inconséquences, mensonges et hypocrisies, qui permettent de porter au Panthéon un Manouchian, exécuté par les Allemands parce qu’il commettait des attentats meurtriers contre leurs soldats, attentats qui, commis en Algérie entre 1954 et 1962 contre nos propres soldats, étaient condamnés à bon droit par notre justice comme crimes terroristes, avec à la clef également la peine de mort.

Toujours la vielle antienne des censeurs de partout et toujours, pour le bien combattre le mal : communistes gentils, Soljenitsyne méchant ; gouvernement algérien gentils, Boualem Sensal méchant !

LFI n’ose pas, le Conseil constitutionnel n’ose pas, la Cour de cassation n’ose pas, le Conseil d’État n’ose pas, la Cour européenne des droits de l’homme n’ose pas…

Osez sacrebleu : vive la Liberté !

Éric Delcroix (Polémia, 28 novembre 2024)

Notes :

[i] Dit Code Barbier, Librairie technique, 1969,

[ii] Idem, § 308.