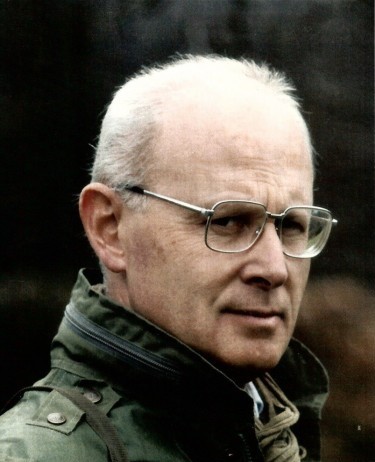

Dominique Venner : un fabuleux professeur d’énergie…

Jean-Yves Le Gallou, vous allez assister, samedi 17 mai à 14 h 30, au colloque consacré à Dominique Venner, à la Maison de la chimie à Paris à l’invitation de l’Association pour l’histoire. Expliquez-nous pourquoi…

Il y a un an, j’ai eu l’honneur, avec Bernard Lugan, Philippe Conrad et Fabrice Lesade, de partager avec Dominique Venner son dernier déjeuner. Je n’oublie pas l’accolade – l’abrazo – qu’il nous a donnée lorsqu’il est parti vers son destin. Ce sont des moments qui marquent un homme pour le restant de sa vie.

Que retenez-vous de Dominique Venner ?

Un grand écrivain. Un historien méditatif. Un professeur d’énergie.

Un grand écrivain ?

Dominique Venner était un merveilleux conteur. Son Dictionnaire amoureux de la chasse, notamment, est admirable. Je le dis avec d’autant plus de force que je ne suis pas moi-même chasseur. Mais on y trouve une formidable leçon sur les relations de l’homme à la nature, à l’animal et aux traditions.

Un historien méditatif ?

Dominique Venner a apporté un regard lumineux sur 30.000 ans d’histoire européenne dans Histoire et tradition des Européens. Avec lui, nous savons d’où nous venons. Et pourquoi nous devons refuser le grand effacement et le Grand Remplacement. « Les racines des civilisations ne disparaissent pas tant que n’a pas disparu le peuple qui en était la matrice. » Pour Dominique Venner, « l’historien méditatif […] [est] créateur de sens, éveilleur de rêves ».

Nous devons aussi à Dominique Venner Le Siècle de 1914, un livre, là aussi, d’une lumineuse clarté. En 1914, l’Europe est une société traditionnelle avec ses monarques et ses aristocrates, ses paysans et ses soldats, tous attachés à leur lignée et aux valeurs d’effort, de courage et d’honneur. Les combats de 1914 industrialisent la mort (80 % de tués par éclats d’obus) et la figure du héros cède la place à celle de la chair à canon. Les grands empires s’effondrent et le chaos s’installe au cœur de l’Europe.

Sur les ruines du monde ancien, quatre idéologies naissent et s’opposent. Le fascisme (que Dominique Venner distingue avec finesse du nazisme), le national–socialisme, le communisme et le wilsonisme, c’est-à-dire le mondialisme anglo-saxon, surgissent de ses décombres et s’affrontent. Les trois premières ont disparu. La quatrième est à bout de souffle. L’empire américain ne sera pas éternel et l’Europe sortira de sa « dormition ».

Reste le professeur d’énergie…

Ce sera le thème du colloque qui se tiendra samedi 17 mai à 14 h 30 sur le thème « Dominique Venner, écrivain et historien au cœur rebelle ». Cela correspond à la réédition de son très beau livre Le Cœur rebelle.

Voici quelques maximes extraites de l’œuvre de Dominique Venner, d’Un samouraï d’Occident, en particulier : « Exister, c’est combattre ce qui me nie »,« Une action politique n’est pas concevable sans le préalable d’une mystique »,« Être un insoumis : préférer se mettre le monde à dos que se mettre à plat ventre », « Être un insoumis : être à soi-même sa propre norme par rapport à une norme supérieure », « Être un insoumis : veiller à ne jamais guérir de sa jeunesse », « L’opposant radical doit puiser en lui-même ses justifications, affronter la réprobation générale, l’aversion du grand nombre et une répression sans éclat ». De belles leçons d’énergie, assurément !

Comment interpréter son geste sacrificiel ?

Dominique Venner s’en est expliqué lorsqu’il a déclaré (dans une vidéo aujourd’hui disponible), quelques semaines avant le 21 mai 2013 : « Il est parfois nécessaire que des hommes se sacrifient […], sacrifier sa vie, mettre sa vie en jeu, la sienne, pas celle des autres, sacrifier sa vie pour authentifier ses paroles, créer aussi peut-être un choc. » Ce propos du samouraï d’Occident éclaire aussi son geste : « Si l’emblème des samouraïs est la fleur de cerisier qui tombe avant d’être fanée, ce n’est pas un hasard. »

Vous comprenez cela ?

Oui, lorsque j’étais étudiant, j’ai eu deux « professeurs d’énergie » : Nietzsche et Barrès. Mais avec toujours un peu de gêne pour Barrès. Voilà un homme qui a chanté les valeurs héroïques et qui, à l’aube de la guerre de 1914, s’est engagé à… publier un éditorial par jour. Ce qui lui valut le méchant surnom de« rossignol des cimetières ». Certes, Barrès avait dépassé 50 ans et rien ne l’obligeait à partir sur le front. Mais Émile Driant, député, avait 59 ans en 1914. Il s’est néanmoins engagé et est mort en héros à la tête de ses chasseurs, au bois des Caures, en retardant de manière décisive l’avance allemande sur Verdun.

Je crois que Dominique Venner avait le souci de l’exemplarité, le souci de montrer que ses écrits n’étaient pas des paroles en l’air. C’est aussi pour cela qu’il a choisi de mourir en combattant, à 78 ans.

Un geste qui a pu choquer les catholiques…

Bien sûr. Je le comprends parfaitement. Mais j’ai été frappé par l’empathie qu’ont montrée beaucoup de mes amis catholiques en la circonstance. La difficulté et la force du geste n’ont échappé à personne. Elles ont souligné l’adéquation entre l’homme et l’œuvre. Le cœur rebelle est mort en insoumis. On lit désormais Dominique Venner avec plus de conviction encore : on a la certitude absolue de la vérité de l’homme.

Jean-Yves Le Gallou (Boulevard Voltaire, 12 mai 2014)