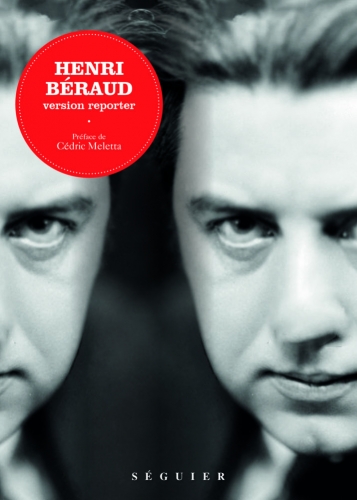

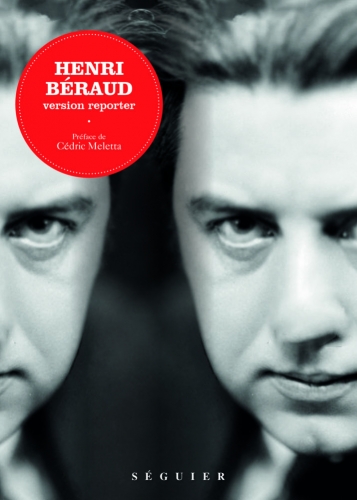

Les éditions Séguier publient, sous la direction de Cédric Meletta, une anthologie des reportages d'Henri Béraud écrits entre 1919 et 1933 intitulée Henri Béraud, version reporter, . Écrivain, Henri Béraud (1885-1958) est également l'auteur de nombreux romans et notamment du cycle de Sabolas (Le Bois du templier pendu, Les lurons de Sabolas, Ciel de suie), histoire à travers les siècles d'un petit village du Lyonnais et des lignées familiales qui le composent.

" Pendant l’entre-deux-guerres, il fut l’une des figures de l’Âge d’or du grand-reportage – l’un des plus lus, l’un des plus célèbres, et peut-être le plus talentueux d’une génération où se côtoient Kessel, Londres, Morand, Cendrars et Simenon. Il commence sa carrière de journaliste avec des convictions fermement ancrées à gauche. Ses articles sont publiés dans Le Canard enchaîné, Le Journal, L’Œuvre, Paris-Soir, et surtout Le Petit Parisien. C’est avant tout un enquêteur de terrain, un pèlerin de l’info qui arpente sans relâche le continent pour prendre le pouls du monde partout où il bat. Mais c’est aussi un authentique écrivain, un escrimeur du style récompensé d’un double prix Goncourt en 1922. Ainsi, dans ses reportages, avec des mots simples qui parlent à tous, un sens acéré de la formule et un don inné pour la polémique, le journaliste raconte, décortique et fait vivre à ses lecteurs les événements dont il est le témoin.

Dans les années 1930, Béraud s’éloigne de ses convictions humanistes pour se rapprocher de l’extrême droite nationaliste et antisémite. Le tournant décisif sera l’affaire Stavisky, en 1934, qui marquera la rupture définitive avec Le Canard enchaîné. Viendront la guerre, une compromission avec le régime de Vichy, une condamnation à mort à la Libération avant la grâce accordée par de Gaulle. Et enfin la disparition, en 1958 – avant l’oubli.

La fin de ce parcours aura ainsi occulté l’homme, l’écrivain et le journaliste que Béraud fut aussi dans la première partie de sa carrière. Cette anthologie, qui réunit une sélection de ses meilleurs reportages publiés entre 1919 et 1933, propose de le redécouvrir. De Madrid à Londres, de Rome à Moscou en passant par le puzzle politique de l’Europe centrale, les articles de Béraud nous font sillonner le continent, et sous sa plume vive, mordante, nous assistons presque « en temps réel » à la guerre d’indépendance irlandaise, à la construction de l’Union soviétique et de la Turquie kémaliste, à la marche fasciste sur la capitale italienne, à la montée du nazisme en Allemagne…

Relire le Béraud « première période », ce n’est pas réhabiliter l’homme. C’est se replonger dans les remous d’une Europe en crise vue à travers le prisme de l’un de ses plus fins observateurs pour mieux comprendre les dangers qu’elle partage avec la nôtre.

La direction de cette anthologie a été confiée à Cédric Meletta, spécialiste de la période, qui signe une longue préface et un appareil de notes complet qui permettent de resituer la trajectoire de Béraud et ses articles dans leur contexte historique, et d’en décrypter les enjeux. "