Ben Laden : qui sera le prochain Goldstein ?

Dans 1984 de George Orwell, qui reste décidément le livre essentiel pour comprendre notre modernité, l’archétype du traître, le génie du mal, le grain de sable dans les rouages de l’Angsoc de Big Brother s’appelle Goldstein. Il a été l’un des principaux compagnons de Big Brother dans la conduite de la Révolution avant de se retourner contre lui et de lui livrer une guerre sans pitié, menant des opérations de déstabilisation depuis l’étranger, organisant des attentats au cœur de Londres et exhortant les citoyens pourtant si heureux d’Oceania à la révolte.

Le lecteur se demande d’ailleurs si Goldstein, tout comme Big Brother, existe vraiment en tant que personne ou si c’est l’incarnation fictive de celui qu’il faut détester collectivement pour assurer la cohésion aléatoire d’une société elle-même minée par des contradictions intenables. Autrement dit Orwell montre, à travers ce personnage de Goldstein, opposant à la fois radical et complètement instrumentalisé par le pouvoir, la façon dont nos sociétés savent intégrer leur part de négatif pour continuer à avancer dans la bonne conscience la plus totale.

La Minute de la Haine

Dans 1984, Goldstein est la vedette d’une cérémonie bien particulière qui est la Minute de la Haine. Chaque jour, chaque citoyen sur son lieu de travail est prié de se rendre dans une salle de projection où il va exprimer en groupe sa détestation absolue de la figure honnie en hurlant des slogans haineux et en crachant sur l’écran. Cette Minute de la Haine est d’ailleurs un moyen pour la Police de la Pensée de détecter ceux qui ne communient pas suffisamment dans la détestation de ce qu’il faut détester.

Goldstein est aussi un opposant très utile parce que sa haine du système de Big Brother est telle, ses propos et ses actes tellement effroyables, qu’il rend impossible toute critique car critiquer reviendrait à adhérer à ses

thèses monstrueuses.

Ces dernières années, nous avons connu de nombreux Goldstein

En France, Goldstein s’est longtemps appelé Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen avait été inventé par Mitterrand puis entretenu par le discours sécuritaire de la droite pour empêcher de penser toute alternative crédible à l’ensemble RPR-UDF puis UMP ou au Parti Socialiste. Ce dispositif a permis d’éliminer tous ceux qui pouvaient incarner le « troisième homme ». On faisait monter en puissance Goldstein dans les sondages et c’est ainsi que Chevènement ou Bayrou perdaient tout espoir d’incarner une alternative crédible. Le Pen, Goldstein, même combat. Quand, au soir du 21 avril 2002, le scénario a failli déraper et que Goldstein s’est retrouvé au second tour, on a, comme dans le roman d’Orwell d’ailleurs, transformé la Minute de la Haine en Semaine de la Haine et ce fut la fameuse « quinzaine antifasciste » qui vit l’électeur de gauche se précipiter vers les urnes pour faire barrage à la Bête Immonde.

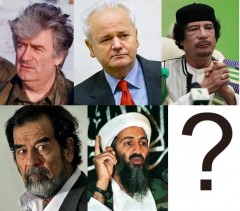

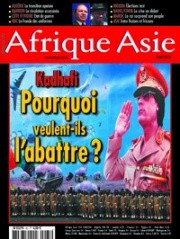

Sur le plan international, les Goldstein furent légion, notamment lors de la guerre en Yougoslavie. On se souvient évidemment de Karadzic et de Mladic (ce dernier court toujours mais n’intéresse plus grand monde, dirait-on) chez les Serbes de Bosnie. Leurs exactions avérées rendaient absolument impossible toute réflexion sur les vraies raisons de l’explosion de la Yougoslavie ou sur les horreurs commis par d’autres, comme les Croates quand ils chassèrent les Serbes de Krajina. De même, au moment de la guerre du Kosovo, l’intervention de l’Otan fut en partie motivée par l’épuration ethnique privée que menait le Goldstein du moment, Arkan, un super-méchant que l’on aurait pu croire sorti d’un SAS avec sa femme chanteuse et les supporters de son club de foot transformés en Tigres noirs avec fusils d’assaut et gros 4X4.

Une des caractéristiques de Goldstein est qu’il connaît une mort violente ou suspecte. Arkan est mort assassiné devant un grand hôtel tandis que Milosevic lui-même, président de la Yougoslavie avec lequel on négociait avant qu’il ne devienne un criminel de guerre, est mort en prison à la Haye, d’une crise d’hypertension. Dommage pour la fin d’un procès pourtant bien intéressant.

Que dire aussi d’un Goldstein particulièrement réussi, Saddam Hussein, qui après avoir été traité, pendant la guerre Iran/Irak des années 1980 comme la pointe avancée de la lutte de l’Occident contre l’obscurantisme chiite, a fini vingt ans plus tard pendu par les mêmes chiites dans une exécution complaisamment filmée.

Tuer un ennemi est une victoire, pas une fête

Ben Laden fut évidemment le Goldstein le plus réussi des dernières décennies. Depuis 1998, date à laquelle il fit exploser deux ambassades américaines en Afrique de l’Est, et encore plus depuis le 11 Septembre, il était devenu l’ennemi absolu. Il y avait de quoi, direz-vous et vous aurez raison. En même temps avec un ennemi tel que lui, il devenait absolument impossible de penser les rapports entre le Nord et le Sud, l’Occident et le monde arabo-musulman, Israël et la Palestine autrement qu’en termes de choc des civilisations, ce qui arrangeait bien les idéologues néoconservateurs du temps de Bush.

Le « Printemps arabe » a changé la donne, et c’est tant mieux. Ben Laden est mort et c’est tant mieux aussi. Même si on aurait préféré pour lui le sort d’Eichmann et un procès exemplaire qui aurait dissipé les fantasmes que ne manqueront pas d’entretenir les conditions rocambolesques de sa mort et de la cérémonie funèbre et maritime qui s’en est ensuivie. Même si on aurait préféré, également, ne pas voir les scènes de liesse dans la rue américaine qui ne sont jamais que le reflet symétrique des scènes de liesse qui eurent lieu dans certains pays arabes après le 11 septembre. Je ne sache pas qu’on ait dansé dans les rues de Tel-Aviv ou de Haïfa après la pendaison d’Eichmann.

Tuer un ennemi est une victoire, pas une fête.

En ce qui concerne Ben Laden, et c’est là aussi une des caractéristiques du Goldstein d’Orwell, on lui accorde d’autant plus d’importance qu’il a de moins en moins de puissance. On a peut-être tué un symbole mais certainement pas un chef de guerre enfermé dans un QG et donnant ses ordres à ses troupes à travers une chaine de commandement clairement définie. Penser que la mort de Ben Laden signe l’acte de décès d’Al Qaïda, c’est un peu comme croire que tuer le clown Ronald Mc Donald entrainerait la fermeture de tous les fast-foods de la marque à travers le monde.

Celui que les Américains avaient équipé en missiles Stinger contre les Soviétiques, celui dont la famille entretenait de cordiales relations d’affaires avec la famille Bush, était devenu le Génie du Mal officiel. Il n’est plus là. Un seul Goldstein vous manque et tout est dépeuplé.

La succession est donc ouverte au bal des Affreux. De l’Iran à la Corée du Nord, les prétendants ne manquent pas. Et comme nous avons a terriblement besoin d’eux pour éviter de nous regarder en face, on ne devrait plus tarder à connaître le nom du successeur.

Jérôme Leroy (Causeur, 5 mai 2011)