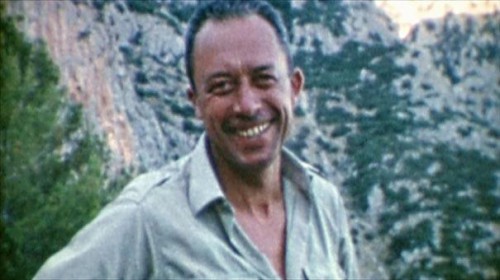

Albert Camus : portrait d'un penseur libertaire et nietzschéen

Né à la veille de la Première guerre mondiale dans ce pays que l’on nommait alors l’Algérie française, enfant d’une femme de ménage et d’un père mort au combat, Albert Camus est avant tout fils de modestie. Fils des sans-grades, des anonymes, des démunis. De la lie ou de la plèbe, diraient les possédants avec ce ton qui leur sied tant. Cette identité sociale, classe au cœur, est le fil rouge d’une trop brève existence – que quelques dates permettront, à grands traits, de retracer : une adhésion au Parti communiste, en 1935 (qu’il quitte deux ans plus tard) ; la direction du journal Combat durant la résistance contre l’occupation allemande, en 1943 ; la dénonciation esseulée de l’utilisation de l’arme atomique nord-américaine sur les civils japonais, en 1945 ; la publication controversée de L’Homme révolté, en 1951 ; l’appel à la « trêve civile » lors de la guerre d’Algérie et la critique de l’expansionnisme soviétique, en 1956 ; le Prix Nobel de littérature, en 1957 ; l’accident de voiture qui le fauche à l’âge de quarante-sept ans, en 1960.

Un socialisme de la mesure : « l’utopie relative »

L’Absolu ? Camus lui met une muselière et en appelle à « une pensée politique modeste », concrète, pragmatique, sans messianisme ni Paradis terrestre. Tiédeur ? Lâcheté ? Conformisme petit-bourgeois ? Camus sait seulement que le sang ne s’arrête plus dès lors qu’on lui laisse libre voie. Les doctrines oublient que les hommes sont à prendre avec leurs fêlures et leurs folies. L’enfer, on le sait, a le goût des bonnes intentions et les salauds y siègent avec des ailes de saints… La Révolution aime les hommes de demain mais cet amour a un prix : la haine de ceux qui s’en tiennent au présent. Camus refuse de sacrifier l’instant pour un futur incertain connu d’un seul, oracle allemand rentré dans l’Histoire après avoir révélé au grand jour les lois de cette dernière…

Le marxisme, énonce-t-il dans L’Homme révolté, est un christianisme athée où « l’utopie remplace Dieu par l’avenir ». Il place toute sa confiance dans les bras du Progrès et fait litière des particularismes culturels pour façonner l’humanité d’une main de fer. Le marxisme croit défendre la classe ouvrière mais les outils qu’il utilise sortent des forges de le classe dominante : sa foi en la technique et la production « sont des mythes bourgeois » du XIXe siècle. Camus ne croit pas à la mission historique et rédemptrice du prolétariat telle que Karl Marx l’a conçue : les travailleurs ne sont pas des créatures hors-sol mues par les seuls impératifs économiques, ils ont une patrie et le fait national, n’en déplaise, a la tête dure. Le penseur ne se paie pas de mots : le marxisme, nonobstant la sagacité et l’intemporalité de certaines de ses analyses critiques, n’eut de scientifique que ses seules prétentions…

« L’enfer, on le sait, a le goût des bonnes intentions et les salauds y siègent avec des ailes de saints… La Révolution aime les hommes de demain mais cet amour a un prix : la haine de ceux qui s’en tiennent au présent. »

Camus tient à réintroduire la notion de limites et à rappeler cette évidence, chère au bon sens si peu prisé des idéologues : il y a des choses qui ne se font pas. La lutte pour l’émancipation a bon dos quand chacun chante sur les charniers qui bâtiront les lendemains heureux. Les moyens, rappelle-t-il, sont déjà des fins. Rien ne peut justifier les déportations et les camps, pas même le rêve d’une société sans classes. Rien ne peut légitimer les pelotons et la terreur, pas même l’espoir d’une paix prochaine. Rien ne peut excuser les purges et les procès truqués, pas même la dialectique hégélienne. Camus refuse que la haine devienne une catégorie intellectuelle ou une modalité de l’action. La morale n’est pas l’apanage de la bourgeoisie et l’homme perd un peu de sa dignité dès lors qu’il lui préfère l’efficacité. D’où sa réhabilitation du « goût de la grandeur humaine », de l’honneur, de l’éthique, du respect et de la camaraderie – ces valeurs qui font sourire le siècle.

Le vrai démocrate, pense Camus, sait que son adversaire peut avoir raison et qu’il doit pouvoir s’exprimer à sa guise. Les révolutionnaires ont perdu le goût de la liberté au nom de l’égalité. Camus n’entend pas transiger. Le pain ne se partage pas au fond des cachots… Le socialisme qu’il fait sien « ne croit pas aux doctrines absolues et infaillibles, mais à l’amélioration obstinée, chaotique mais inlassable, de la condition humaine » (Actuelles I).

Le sang, mauvais témoin de la vérité

La Résistance contre l’occupant allemand a pu compter Camus dans ses rangs. Il ne mania pas les armes mais en justifia l’usage : on ne serre pas la main au nazisme, on la lui arrache. « Je crois que la violence est inévitable, les années d’occupation me l’ont appris. » Mais quelle violence ? L’interrogation hante son œuvre de ses spectres entêtés. À quelles conditions le sang d’un homme peut-il couler ? Que représente la vie d’une poignée d’individus au regard de la libération des masses ? Camus esquisse quelques pistes : 1) Que nul ne touche aux enfants, 2) On peut tuer, à titre exceptionnel, un représentant de l’ordre coercitif au nom de la justice, 3) Mais on ne peut recourir à la violence ultime qu’à la seule condition de risquer sa propre vie et d’accepter que l’on puisse, dans cette lutte, être tué en retour.

Camus sait que l’on ne peut faire l’économie de la brutalité, en périodes révolutionnaires, mais il n’accepte pas que l’on puisse lui donner bonne conscience. La violence doit avoir le rouge au front, celui du sang qu’elle répand. Elle doit baisser les yeux, honteuse des âmes qu’elle emporte pour la juste cause. Camus abhorre « la violence confortable », celle des chaires des mandarins et des cafés parisiens : comme il est facile d’appeler au combat loin du front, des tranchées et des bombes ! L’intellectuel est galvanisé par sa feuille blanche et jongle avec les lettres quand des plus jeunes que lui, moins savants mais plus braves, s’écroulent un trou dans les reins ou la cervelle. On ne peut jouer avec la vie des autres quand la sienne ne risque rien. La légitimation philosophique et politique de la violence, en ce qu’elle lui confère une assise théorique et conceptuelle, fait horreur au philosophe qu’il se défend pourtant d’être : la violence ne peut être avancée au « service d’une doctrine ou d’une raison d’État » et doit conserver, à jamais, « son caractère provisoire d’effraction ». Camus fait savoir, en 1952, qu’il a étudié les enseignements non-violents et qu’il n’était « pas loin de conclure qu‘[ils] représente[nt] une vérité digne d’être prêchée par l’exemple ». Puis il ajoute : « Mais il y faut une grandeur que je n’ai pas. »

« La violence doit avoir le rouge au front, celui du sang qu’elle répand. Elle doit baisser les yeux, honteuse des âmes qu’elle emporte pour la bonne cause. »

La guerre d’Algérie le place dans une position pour le moins inconfortable puisqu’il ne veut rallier aucun des deux camps – ni l’abjection coloniale, qu’il dénonce depuis son enquête Misère en Kabylie, ni le mouvement indépendantiste conduit par le FLN, dont il critique l’idéologie et les méthodes d’action. Camus se veut partisan d’une troisième voie : une fédération franco-algérienne, sur le modèle suisse, qui permettrait selon lui aux populations (arabes, berbères, kabyles, juives et européennes) de cohabiter en toute égalité. « Pour Albert Camus – écrivit son professeur Jean Grenier dans Albert Camus, souvenirs – la guerre d’Algérie était une guerre civile dans laquelle il ne pouvait qu’être des deux côtés à la fois. » C’est ainsi qu’il renvoie dos à dos l’armée métropolitaine et les poseurs de bombes et appelle, avant de se retirer publiquement du conflit, à une trêve afin d’épargner, de part et d’autre, la vie des civils. Une position qui, examinée avec la sérénité qui manque à nos mémoires, ne manque pas d’ambiguïtés : Camus condamne l’usage de la torture, intervient en secret pour sauver la vie de nombreux indépendantistes et n’est pas, comme ont pu gloser d’aucuns, un apôtre de l’Algérie française – mais il reconnait être avant tout un Français d’Algérie éperdument attaché à sa terre natale et confie, en privé, que la guerre contre le FLN est inévitable et que son devoir l’obligera, en dernière instance, à rejoindre les siens, c’est-à-dire les pieds-noirs… Camus rêvait d’une Algérie juste mais ses rêves n’entendirent pas toute la colère qu’une terre occupée couvait depuis 1830 (ce qui fit dire à l’historien Benjamin Stora que Camus était « prisonnier des stéréotypes coloniaux » de son temps et qu’il n’avait pas vu « venir la question nationale algérienne »).

Avec et contre Nietzsche

« Je dois à Nietzsche une partie de ce que je suis », déclare Camus à plus de quarante ans. Compagnonnage d’une existence, peut-on dire : il lui consacra une étude, étudiant, et mourut d’un accident de voiture, un exemplaire du Gai savoir à ses côtés… Le nom de Nietzsche apparaît dès les premières pages de son premier essai, Le Mythe de Sisyphe, et ses carnets foisonnent de citations du penseur allemand. Mais c’est à la lecture de l’essai L’Homme révolté que l’on peut percevoir, dans toutes leurs nuances, les rapports que l’écrivain entretient avec ce maître difficile qu’il présente ailleurs comme une âme « qui nous surpasse tous infiniment », une « dure et belle intelligence ».

Après avoir étrillé Max Stirner sur quelques pages dudit essai (Stirner et son culte du Moi, son solipsisme infantile et sa radicalité vaine), Camus s’empare de Nietzsche pour en faire un médecin : le philosophe allemand a, de sa plume-scalpel, ouvert les chairs de son époque pour tenter d’en approcher les infections et les miasmes. Celles-ci portent un nom : le nihilisme. L’étymologie nous rappelle qu’il renvoie à l’idée de « rien » mais Nietzsche étend la définition à toute manifestation de haine et de mépris contre l’existence et la vie terrestre. Puisque Dieu a rendu l’âme et que la vie n’a plus de sens, il incombe à l’homme bâtir sur ces cendres un brasier sans précédent – d’où l’exhortation nietzschéenne à la création de nouvelles valeurs. « La philosophie de Nietzsche tourne certainement autour du problème de la révolte. Exactement, elle commence par être une révolte », écrit Camus. Puisque le Ciel est un mensonge, honorons la terre – point de salut hors d’elle. Nietzsche en appelle à l’innocence du devenir : ne pas se cabrer contre ce qui est, ne pas résister à ce qui doit être : la liberté nietzschéenne s’obtient, paradoxalement, dans un consentement absolu et une acceptation totale. Adhérer à la nécessité et parvenir à la libération en aimant son destin – tel est le sens de l’Amor fati prisé par le père de Zarathoustra et retracé dans les pages de L’Homme révolté.

« Défendre Nietzsche lorsqu’il est traduit au banc des infamies ? À l’évidence. Le défendre envers et contre tous ? Certainement pas. »

Camus y rappelle les détournements que l’on sait : le philosophe solitaire devint le flambeau des régiments casqués, l’ennemi des antisémites le héraut du racialisme aryen et l’être épris de droiture la caution des miradors. Jamais, note-t-il, aucun penseur – Marx excepté – n’eut à subir pareille injustice : « Jusqu’à Nietzsche et au national-socialisme, il était sans exemple qu’une pensée tout entière éclairée par la noblesse et les déchirements d’une âme exceptionnelle ait été illustrée aux yeux du monde par une parade de mensonges, et par l’affreux entassement des cadavres concentrationnaires. » Défendre Nietzsche lorsqu’il est traduit au banc des infamies ? À l’évidence. Le défendre envers et contre tous ? Certainement pas. Camus s’oppose à l’assentiment systématique du déterminisme nietzschéen : si l’on dit Oui à tout, alors on doit se résigner face au mal, à l’injustice, au mensonge et au meurtre – et cela, il ne peut le tolérer. Nietzsche, ajoute-t-il, a manqué le coche du socialisme : lui seul était, et reste, en mesure de barrer la route au nihilisme et de construire le rêve du philosophe : la surhumanité. Il faut dire Oui à ce qui élève la vie mais contester ce qui l’abaisse.

Marx, bien qu’il ne conduise pas aux camps de rééducation soviétiques, peut ouvrir les portes d’une politique qui, au nom des nécessités du mouvement historique, nie la dignité des hommes ; mais Marx incite à changer le monde. Nietzsche, bien qu’il ne conduise pas au programme Aktion T4, peut ouvrir les portes d’une politique qui, au nom de l’empire féroce de la fatalité, écrase les hommes ; mais Nietzsche incite à aimer la vie. Marx coud l’homme aux lignes de l’avenir ; Nietzsche le cloue aux ailes du présent. La pensée camusienne esquisse une réconciliation : aimer le monde que l’on déteste.

La révolte libertaire ou la « pensée solaire »

Si les références au socialisme libertaire abondent sous sa plume, on ne fera pourtant pas du penseur un anarchiste orthodoxe : Fabrice Magnone eut raison de le présenter, lui qui vota un jour pour un candidat social-démocrate, comme un compagnon de doute des héritiers du drapeau noir. D’autant que Camus n’entendait pas qu’on le réduise à une étiquette politique, partidaire ou clanique. L’expression libertaire a « une fécondité toute prête à condition de se détourner sans équivoque de tout ce qui, en elle-même et aujourd’hui encore, reste attaché à un romantisme nihiliste qui ne peut mener nulle part », consigne-t-il dans l’une de ses lettres. Camus oppose les lumières grecques et méditerranéennes aux brumes de l’idéalisme allemand et met à disposition, au fil des pages et des rencontres, une pensée libertaire solaire, positive, dynamique, plastique et à même de répondre aux enjeux contemporains. Pourquoi ne pas laver l’anarchisme ancestral de ses tâches et de ses tares ? À quoi bon, aujourd’hui, les coups de sang et la poudre, les braquages et les bombes, le lyrisme et la haine ? Pourquoi ne pas prélever dans l’œuvre de Bakounine, cet insurgé russe si cher à Camus, les matériaux les plus fertiles tout en délaissant ce qui nuit à la vie ?

Point d’ambivalences chez Camus : le capitalisme, escorté des civilisations mécaniques qu’il dresse, doit être pourfendu – toute la question reste de savoir comment. Et Camus de répondre : par la révolte et non plus par la révolution dans sa formulation marxiste-léniniste, robespierriste, autoritaire et « césarienne ». La première est « force de vie, non de mort. Sa logique profonde n’est pas celle de la destruction ; elle est celle de la création ». La révolte proteste contre la négativité, le nihilisme et les passions tristes ; elle s’élance, féconde, et n’entend pas répondre au mal par son ombre. La révolte se trahit lorsqu’elle cède sur ses principes et s’empare des armes de son ennemi – le mensonge et la mort. La révolte ne s’apaise jamais et ne peut s’en remettre à ses acquis : prendre la tête d’un régime ; et après ? Quand le révolutionnaire, fort et fier de l’appareil d’État dont il vient de s’emparer, lève de nouvelles armées pour asseoir son pouvoir, le révolté se sait aux aguets : les chefs, fussent-ils bardés de rouge, ont la mémoire courte et les dents longues… L’homme révolté sait qu’il ne sait pas tout. Son doute est son garde-fou. On ne tranche plus la gorge d’un homme lorsque l’on croit qu’il peut encore changer.

« L’homme révolté sait qu’il ne sait pas tout. Son doute est son garde-fou. »

Belles intentions… Prêches de boy-scout… Humanisme à l’eau-de-rose… Camus entend la rumeur alentour et tâche d’y répondre : le syndicalisme libertaire révolutionnaire est à même de libérer le peuple des chaînes qui l’oppriment. Non plus le soulèvement armé conduit par une avant-garde issue de beaux quartiers mais un travail mené à la base et au sein des masses. Camus s’inscrit dans les pas de la Commune de Paris et oppose le fédéralisme au centralisme jacobin : « La commune contre l’État, la société concrète contre la société absolutiste, la liberté réfléchie contre la tyrannie rationnelle, l’individualisme altruiste contre la colonisation des masses ». Les épigones les plus zélés du socialisme matérialiste critique, de Saint-Germain-des-Prés ou d’ailleurs, dressèrent, à défaut de bûcher, le portrait d’un Camus défenseur de l’ordre établi et de la bourgeoisie – il existe pourtant une « autre tradition révolutionnaire » répondit le natif d’Oran, celle des libertaires, celle des anarchistes, celle, confie-t-il lors d’un entretien paru dans son recueil Actuelles II, qui inspira sa réflexion …

Vieille querelle : socialisme « scientifique » contre socialisme « utopique », Marx & Engels contre Bakounine & Proudhon – ou ce que Camus nomme aussi la gauche policière et la gauche libre (même s’il refuse de céder « aux facilités d’un anticommunisme politique », celui qui fait les choux gras de la droite et de l’establishment nord-américain). Albert Camus est donc sans appel : que l’on rende la parole aux libertaires, « la société de demain ne pourra s['en] passer »…

Max Leroy (Ragemag, 7 novembre 2013)

Note :

1 Camus mentionne son « anarchie profonde » dans la préface de son ouvrage L’envers et l’endroit.