Les éditions Pardès viennent de publier, dans leur collection Qui suis-je ? , un Dumézil, signé par Aristide Leucate.

Docteur en droit, journaliste et essayiste, Aristide Leucate est l'auteur notamment de Détournement d'héritages - La dérive kleptocratique du monde contemporain (L'Æncre, 2013), d'un Carl Schmitt (Pardès, 2017), d'un Dictionnaire du Grand Épuisement français et européen (Dualpha, 2018) et de Carl Schmitt et la gauche radicale - Une autre figure de l'ennemi (La Nouvelle Librairie, 2021).

Georges Dumézil (1898-1986): «Que l'idéologie tripartite soit conforme à la nature des choses, c'est probable et peut-être est-ce justement une des raisons de l'incontestable succès temporel des Indo-Européens que d'avoir, mieux que d'autres sociétés parfois non moins bien douées, pris conscience de cette division naturelle des fonctions de la vie collective.» (L'Oubli de l'homme et l'honneur des dieux.)

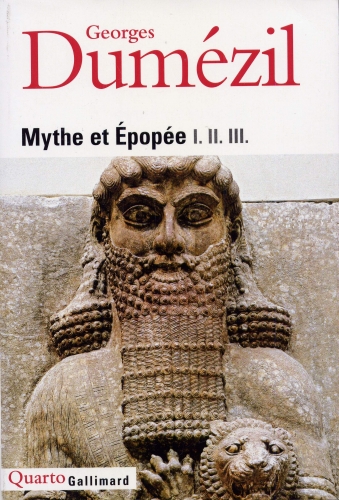

Né le 4 mars 1898 à Paris, dès l'enfance, Georges Dumézil se révèle extrêmement curieux des langues anciennes et des mythologies. Polyglotte, il vouera sa vie entière à l'étude, au déchiffrement et à l'exégèse des plus vieux textes, du Mahâbhârata indien (Mythe et épopée) aux Eddas nordiques (Mythes et dieux de la Scandinavie ancienne), en passant par les annalistes romains (La Religion romaine archaïque). Son entrée au Collège de France, en 1949 où il occupera la chaire, spécialement créée pour lui, de «Civilisation indo-européenne» parachèvera plus de vingt ans de recherches consacrées aux Indo-Européens. En 1938, il découvre que les ancêtres protohistoriques de l'Europe et d'une partie de l'Asie pensaient la société et organisaient leurs rites et leurs mythes dans le cadre hiérarchisé des trois fonctions sociales essentielles: la souveraineté magico-religieuse, la fonction guerrière, l'économie de la production et de la reproduction. La trifonctionnalité était née et, avec elle, une oeuvre immense, sans cesse revisitée, réformée et réécrite (dont Les Dieux souverains des Indo-Européens et Heur et malheur du guerrier pour les deux premières fonctions). Élu à l'Académie française en 1978, sa notoriété dépasse les frontières de l'Université et Dumézil s'impose alors comme celui qui fera advenir les Indo-Européens à la connaissance du grand public. Ce «Qui suis-je?» Dumézil se propose de faire redécouvrir ce brillant érudit (mort à Paris, le 11 octobre 1986) qui fut, un temps, proche de l'Action française.