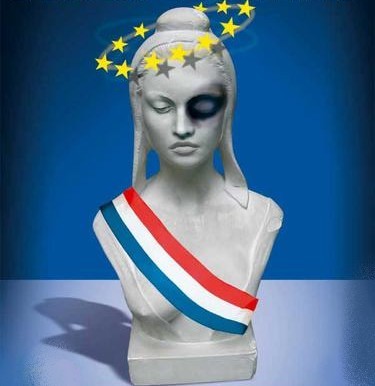

Regard las sur la République Française

Ils pourraient parodier leur mot fameux du temps du sang contaminé et nous dire, comme on présente son coupe-file : “Irresponsables, pas coupables”. Cela sonnerait juste, parce que la France du temps présent, dans le chef de ses élites et de sa direction politique, n’en finit pas de s’effondrer avec une certaine lenteur épuisée, avec contrition proclamée, dénégations, impuissance, soupirs réformistes et discours chantonnant le rythme “sociétal”, les jambes trop courtes pour se retenir de toucher le fond, le souffle si court qu’elle se noierait avant de se noyer.

On dit bien “la France”, et pas Cahuzac, Ayraud, Hollande & Tartempion, ou bien Libé, Le Grand Journal & Le Figaro, ou bien Copé, Sarko & Compagnie… Il n’y en a pas un pour accrocher le regard et faire naître le goût de la malédiction, pour susciter des réflexions hautes, pour vous plonger dans un abîme de méditation grave et insondable sur la décadence des grandes choses, sur la façon dont les civilisations abandonnent leur histoire, sur le sens de cette civilisation-là devenue contre-civilisation. Il n’y en a pas un qui soit à la hauteur de leur chute et de la Chute.

On aurait pu écrire ces mots sans nécessité de l’incident du jour, sans l’entraînement du brouhaha absolument indigné de la panique pressante et présente, de toutes ces vertus outragées et soudain érigées en guillotines postmodernes, le verbe moralisant au bout du poing, mais il se trouve que le larron fait l’occasion. Le Cahuzac arrogant et portant beau, brillant et insupportable, et magouilleur en son temps comme il faut, et soudain plongé dans un abîme de désespoir effondré, devenu malheureux homme jusqu’à l’abandon de soi, et pour la vie duquel les rares amis qui lui restent expriment toutes les craintes possibles, c’est bien la triste occasion. Qu’on ne compte pas sur le chroniqueur qui sait ce que mission veut dire pour pilonner le coupable, car ce n’était qu’un irresponsable comme eux tous, qui est aujourd’hui un homme traqué par lui-même, et soumis à sa torture intime. L’indignation qui s’élève, à la hauteur d’une Bastille encore debout et sur les mannes d’une Révolution dont ils ne finissent pas de se parer de la vertu supposée, c’est celle de la panique générale qui s’empare d’eux ; ce que Cahuzac a fait, affichant le soi-disant “mensonge d’État” comme manière d’être, – ce qui supposerait que l’État existe encore, – c’est témoigner symboliquement que le roi devenu République est nu, en symbolisant pour eux tous ce qu’est devenu leur monde.

Ils ne sont pas “tous pourris”, ce serait leur faire bien de l’honneur et bien mal les considérer, et faussement sans nul doute. Ils sont absolument de leur temps présent, de la même matière folle et médiocre, sans rien qui dépasse, bien en rang, “bien pliés” comme ils disent. Je me demande même s’ils sont aussi vils qu’ils le paraissent, et bien entendu je ne le crois pas une seule seconde. Ils sont aussi bien affreusement prisonniers que médiocres profiteurs, autant absolument angoissés de leur sort qu’avec l’illusion futile de l’impunité du pouvoir. Simplement, ils ont perdu leur colonne vertébrale et ils ont fourré le fameux éclair au chocolat de Teddy Roosevelt à la place.

Ils n’osent dire tout haut ce qu’ils n’osent même pas savoir avant que le monde le leur fasse connaître. “Je ne savais pas que la crise allait durer si longtemps”, disait ce Président après tout plein de bonnes et vaines intentions, quelques jours avant la crise du jour. Son étonnement discrètement interloqué nous cloue sur notre chaise et suspend un instant notre plume : lui et moi, parlons-nous du même monde ? Il lui a fallu une élection et quelques mois d’exercice de ce pouvoir qu’ils nomment “suprême” pour saisir au vol cette évidence qui écrase notre temps ?

Le jeune Emile Michel Cioran écrivait en 1941, et peut-être pour la dernière fois en roumain avant de passer au français, un texte court et fulgurant (*) qui est un paradoxe même pour le jugement courant, mais qui est si évident pour qui mêle l’intuition à l’intelligence ; un texte débordant d’amour et d’estime haute pour la France, et d’un accablement désolé et irrépressible de devoir éprouver un tel mépris désespéré pour la France, – en un seul souffle, en une seule émotion, ceci et cela… Le jeune Cioran mesure avec minutie et sans ciller bien que les larmes ne soient pas loin, ce qui fut et ce qui est. Auparavant dans son texte, avant la citation qui nous importe, il avait observé que l’un des deux Moments de la France, où la Gloire de la grande Nation fut la plus haute, se trouvait dans cette «époque de la construction des cathédrales», ce que Georges Duby nomma le “Temps des cathédrales” ; il y revient indirectement plus loin, au constat de la désolation de la France, et du monde avec elle. (…Puisque la France reste exemplaire dans la décadence et l’effondrement, même inspiratrice de cela pour les autres, et Cioran en lui lançant cette terrible accusation du déclin ultime scellait en même temps son amour nouveau et désormais irréfragable pour elle, – vous voyez bien qu’il ne faut jamais désespérer d’elle, même dans le paradoxe de la gloire et de la chute mêlées. Disant “pays avancé” dans l’extrait ci-dessous, Cioran disait “avancé dans la civilisation”, très développé et longtemps considéré comme la référence de cette civilisation, “avancé” jusqu’au-delà de la civilisation, jusqu’à représenter la décadence terrible de cette civilisation, quand toutes les amarres sont rompues...) :

« Un pays avancé ne souffre d’aucune complicité avec un quelconque idéal. Il rassemble en lui tout ce qui pourrait constituer une négation du gothique, c’est-à-dire de l’élan, de la transcendance, de la hauteur. Son énergie ne tend pas vers le haut, elle penche. La France est Notre-Dame reflétée dans la Seine – une cathédrale refusant le ciel. »

L’argument péremptoire et terrible de ce pamphlet d’amour désespéré de Cioran, c’était “la France abaissée, humiliée” de la défaite et de la capitulation. Sa réelle portée transcendante fait que c’est aussi, et même bien plus encore, la France de notre temps. Un autre poète embastillé avant d’être fusillé pour avoir été du parti de cette “France abaissée, humiliée” et s’en être trouvé satisfait jusqu’à l’outrecuidance et l’inhumanité, disait du fond de sa cellule de Fresnes, et montrant en cela qu’il restait d’une humaine nature, revenu de sa faiblesse coupable pour affronter le martyre : «Mon pays m’a fait mal.» C’est qu’il faut savoir souffrir pour lui, selon ce que l’on fut et selon ce que l’on fit. On ne parle pas ici de la justice des hommes, on parle de la tragédie de l’Histoire et de la transcendance du monde.

La question qui nous dévore devant cette France du temps présent, cette France des restes de ce qu’elle fut, est bien celle-ci : tous, ceux-là qui manigancent, qui discourent, qui paniquent, qui moralisent, qui s’égaient, qui s’affolent, qui se tordent les mains d’une angoisse soudaine, soudain horrifiés et dérangés dans leurs discours quotidiens, tous ceux-là savent-ils encore souffrir avec et pour leur pays et savent-ils encore ce qu’est la souffrance du monde ? … Cioran écrit “une cathédrale refusant le ciel” ; pour épouser notre temps courant et parce que 2013 n’est pas 1941, l’on dirait plutôt mais bien plus lourdement, mais logiquement cette lourdeur certes, – Notre-Dame “embrassant le ciel faussaire reflété dans la Seine par l’illusion de l’inversion”. Sauront-ils, en même temps que découvrir la souffrance du monde, en même temps que leur propre souffrance, sauront-ils déchirer le voile qui les bâillonne, qui les aveugle, qui les subvertit et les invertit, et qui les emprisonne ? Questions sans réponse, tout cela, ce qui n’est même pas façon de répondre, ce qui est suspendre le temps et son vol, – et attendre le verdict…

Que dire encore ? Le Sénat continue à travailler sur le mariage pour tous. La République fonctionne, que diable ; la dérision lui répond en écho : au travail la belle, et plus soft sera la chute vertigineuse… Pas si sûr d’ailleurs, car l’on annonce que le vote sera si serré qu’on n’est plus sûr du tout qu’il soit acquis ; et certains de dire, dans ces temps du soupçon, que cela répercute à la façon démocratique et postmoderne ce qui semblerait finalement bien être une crise ; parce qu’un échec même temporaire du vote sur le mariage pour tous, voyez-vous, ce serait pour tous ces gens un symbole terrible et le signe ultime dans le ciel vertueux de la République laïque. Pas si soft, finalement, la chute ? Ces temps-là sont sans pitié...

Philippe Grasset (De Defensa, 5 avril 2013)

Note

(*) De la France, republié à L’Herne en 2009.