La guerre à venir et la civilisation

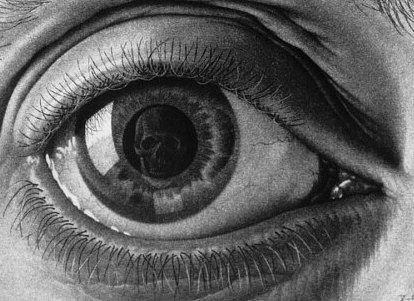

Les périodes qui précèdent les grands conflits, ceux auxquels le XXe siècle nous a habitués, qui ne laissent espérer presque aucun refuge, sont des moments étranges, où la vie semble continuer comme toujours, et, où, tout en sachant, l’on ne prend pas conscience de l’arrivée imminente de l’orage, comme s’il était relégué dans quelque création romanesque, à l’état de fiction, entre un Jules Vernes et un Pierre Benoît. A cette singulière cécité lucide s’allie, dans une improbable promiscuité, une aussi délirante confiance en soi, qui s’incarne dans le mirage de la guerre fraîche et joyeuse, la sensation de se trouver dans une vacance de l’Histoire. Comme le faisait remarquer Céline, la malédiction de l’homme, c’est qu’il n’a pas assez d’imagination pour penser son propre cadavre. Ou peut-être en a-t-il trop, pour ne pas saisir la pesanteur rude du réel, qui ne laisse aucune concession.

Si, en 14, les chapeaux melons et les ombrelles ont pu faire bon ménage avec le gaz moutarde et la grande tranchée sanglante du désastre, si, en 39, les congés payés et le music hall ont croisé la ruée des panzers et les stukas, en attendant mieux, de nos jours, ce sont les embouteillages estivaux, l’odeur huileuse des plages, la rumeur olympique et des tripatouillages de tweeter qui entortillent, agrémenté des inévitables publicités tapageuses, cet objet visible et invisible à la fois, aussi cousu de gros fil qu’une série américaine, mais qui, comme un refoulé, ne doit pas, ne veut pas être vu, pensé, accepté. La parade festive et rieuse sur un volcan donne encore l’illusion que même la catastrophe appartient au scénario haletant du parc d’attraction planétaire.

Or, le grand conflit mondial, le troisième, peut-être le dernier, a débuté dès les années 90. Les guerres du Golfe, le dépeçage de la Yougoslavie, les diverses « révolutions colorées », les attaques destructrices de l’Afghanistan, de la Libye, l’instrumentalisation du terrorisme, la mise au pas des « alliés » par l’hyperpuissance américaine (laquelle, jusqu’à maintenant, n’a jamais reçu en retour les désastres qu’elle avait prodigués aux autres), l’aide décisive des grandes monarchies pétrolières et de la Turquie, les menaces apocalyptiques d’Israël, l’agression présente contre la Syrie, les bruits de bottes qui se font de plus en plus audibles au Proche et au Moyen Orient, les tentatives de résistance des pays qui sont sur la liste noire, et en particulier de la Russie, qui joue son destin, sa survie, ne laissent guère de doute sur la trame historique qui est en train de se jouer actuellement, et qui est aussi fatale qu’une tragédie grecque. La guerre est inévitable, elle vient, elle est déjà là.

Depuis la fin du service militaire, la mort sur le champ de bataille paraît une hypothèse surréaliste, comme un archaïsme qu’on ne voit plus qu’au cinéma. La guerre n’est plus, dans les pays développés, qu’un service technique assuré par des professionnels, comme la plomberie ou la gestion de centrales nucléaires. Le citoyen, ou plutôt le consommateur, est en droit, puisqu’il paye des impôts, d’être protégé. D’ailleurs, il bénéficie aussi du sérieux des services spéciaux, de même que des caméras de surveillance et des brigades d’investigation cybernétiques. Les dégâts humains et matériels, Dieu merci, ne sont à déplorer que sur un terrain qui est assez lointain, à quelques heures de charter, pour ne devenir qu’un spectacle inoffensif, assez sublime, si la clarté des explosions et l’esthétisme de la mort habitent de façon assez convaincante les écrans, pour meubler des existences qui, au fond, se noient dans un ennui infini. Les catastrophes n’arrivent qu’aux autres, et tant mieux si ce sont des pauvres, des Arabes ou des « terroristes ».

Une question lancinante hante pourtant toute intelligence, si tant est qu’une telle chose soit possible dans un temps de vacarme frivole et de silence pétrifiant (car toute propagande est médusante) : qu’auraient fait les populations si elles avaient connu les désastres et les souffrances incroyables qui allaient survenir à la suite de leur coup de folie ? Et pas seulement les pertes humaines et matérielles, les dizaines de millions de morts et de blessés , les vies brisées, les familles endeuillées, les villes rasées, les œuvres d’art détruites, les territoires dévastés, mais aussi des habitudes de vie, des relations humaines fondées sur une certaine confiance, une courtoisie et une civilité humblement et tenacement construites pendant des siècles, et soudainement volatilisées comme des obus et des bombes. Que signifièrent alors l’existence humaine, une fois que les hommes furent devenus des instruments de la mort universelle, et que la seule appréhension rendue possible fut la défiance et la violence ?

Qu’on ne s’y trompe pas : la guerre contemporaine mondiale ne peut être que totale. La mobilisation est sa règle, et ce ne sont pas l’ivresse des soldes et les stupidités télévisuelles qui empêcheront que ne nous reviennent, d’une façon ou d’une autre, les germes de mort que nous auront semés. Car si les missiles ne parviennent pas jusqu’ici, dans cette France qui semble dorénavant oubliée par l’Histoire, hypothèse qui semble pourtant exclue si, comme on le pressent, la dynamique de destruction atteint un point de non retour, il est certain que la civilisation va encore une fois se réduire comme peau de chagrin. Tout phénomène économique, social et politique, voire guerrier, depuis l’avènement universel de la modernité, se traduit autant par une emprise extérieure, sur les corps et les objets, que sur une maîtrise complète des esprits et des cœurs. Mais ce qui est encore pire, c’est, en raison de la logique rationaliste, technoscientifique, et marchande de ce que l’on pourrait appelé l’américanisme – lequel ne se réduit pas à l’Amérique-, tout ce qui, au fond de notre être, rendait le monde intéressant, ouvert, sensible et porté vers le beau, c’est-à-dire vivable, se recroquevillera, de contractera encore une fois, en ce semblant de nature humaine, grotesque, caricatural, qui est une sorte d’hybridation entre le chien de Pavlov et ces robots japonais que les journalistes nous vantent avec gourmandise.

Le problème n'est donc plus de savoir si nous serons ravalés à quelque chose comme l'esclavage, ou l'état de vassal : nous le sommes déjà, même si les habitudes de consommation et l'abject amour du plaisir vulgaire et des vacances (de la vacance intellectuelle) nous voilent la vérité. Le problème est de savoir, désormais, s'il est encore possible de sauver une parcelle de civilisation, à savoir la possibilité, pour l'individu, de savourer gratuitement le monde, de se délecter de sa beauté, et de se vouer à la vie inimitable et singulière d'un amant du bonheur, qui, comme un véritable amant, ne peut déléguer un bonheur par définition unique. Non seulement parce que le monde risque d'être fort laid après la déflagration mondiale, et que la ruine de la deuxième guerre mondiale risque de paraître bénigne par rapport à celle qui s'annonce, mais aussi parce que les cerveaux et les cœurs, par la vertu et la magie de la barbarie contemporaine, ne sont plus réduits qu'à se porter vers tout ce qui est bas et grossier, directement consommable par des estomacs endurcis par le martèlement stupide et bestial de la publicité et de la propagande. Le meilleur des mondes se profile, c'est-à-dire un univers où nous seront enfin débarrassés, libérés, de la tâche ô combien compliquée d’être vraiment vivants.

Claude Bourrinet (Voxnr, 16 juillet 2012)