Vous pouvez visionner ci-dessous une intervention du théologien musulman Tariq Ramadan sur I télé à propos de la liquidation de Ben Laden par les forces spéciales américaines. Une analyse qui ne manque pas de pertinence...

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Vous pouvez visionner ci-dessous une intervention du théologien musulman Tariq Ramadan sur I télé à propos de la liquidation de Ben Laden par les forces spéciales américaines. Une analyse qui ne manque pas de pertinence...

Nous reproduisons ci-dessous un excellent point de vue de Jean-Paul Baquiast, cueilli sur le site d'Europe solidaire, à propos de l'opération d'élimination de Ben Laden (?) par les forces spéciales américaines...

Ben Laden... L'enfumage continuerait-il ?On ne peut que trouver suspecte la vague de pro-américanisme et d'atlantisme qui se déploie en Europe à la suite de l'annonce par Barack Obama de la mort de Ben Laden. Il semble que les Européens n'attendaient que ce prétexte pour redonner à l'Amérique toute leur confiance comme leader du monde dit occidental.

Le récit traditionnel (narrative) quasi-hollywoodien auquel nous sommes habitués depuis la seconde guerre mondiale peut ainsi reprendre toute son efficacité. Finis les doutes sur l'affaissement de la puissance américaine, sur l'incapacité personnelle de Barack Obama à se comporter en grand leader global. Les sacro-saintes forces spéciales américaines, face auxquelles aucun lieu au monde ne peut se prétendre hors de portée, ont enfin abattu celui qui avait défié l'Empire.Peu importe que ce défi ait duré plus de dix ans, ait entraîné trois guerres censées faire disparaître la « terreur » qu'il inspirait, peu importe que Ben Laden (ou un personnage portant son nom) ait vécu assez tranquillement près d'Islamabad, à Abbottabad, ville située à une cinquantaine de km de Rawalpindi, le centre de l'establishment militaire Pakistanais, avec inévitablement la complicité du Pakistan, bien plus préoccupante au plan géostratégique que les attentats qu'auraient pu encore provoquer Ben Laden. L'Amérique telle Zorro est revenue, nous sommes tous de nouveau des Américains. Laissons donc ce grand chef de guerre qu'est Obama continuer à mener sa guerre en Afghanistan (en y engluant les Européens), face à un Karzai et à un gouvernement pakistanais ne voyant que des avantages à la poursuite de cet engluement occidental.

Les risques terroristes qui menacent les Européens ne diminueront pas d'un cran avec la mort de Ben Laden. Ces risques sont indiscutables, mais tout à fait dans la norme, si l'on peut dire. Aujourd'hui les tentatives de destruction par l'intérieur sont quasiment systèmiques. Toute organisation un tant soit peu ordonnée génère en son sein ou à ses frontières des agents quasi viraux s'attachant à l'empêcher de fonctionner. A une toute autre échelle on le voit tous les jours en constatant les agressions subies par les utilisateurs du web ne songeant qu'à utiliser tranquillement les ressources du réseau. Mais dans ce cas, les utilisateurs du web ne peuvent attendre de défense que des anti-virus qu'ils mettront eux-mêmes au point. Il serait très imprudent qu'ils s'en remettent à l'aide des services de lutte contre le cyber-terrorisme proposés par la CIA ou la National Security Agency.

Or face aux nouveaux risques, qu'ils soient terroristes, financiers, économiques, environnementaux , les Européens plus que jamais n'ont de secours à attendre que d'eux-mêmes, de leurs investissements, de leur travail. Moins que jamais, l'Amérique ne pourra se positionner vis-à-vis d'eux en leader du monde libre. Il est urgent que les Européens s'en rendent compte car, après la « guerre contre la terreur », progressivement tombée en désuétude, l'Amérique est en train de s'inventer de nouveaux ennemis pour tenter de fédérer autour de ses intérêts les pays tentés de se détacher d'un Empire en voie d'affaiblissement sur de nombreux fronts.

C'est le cas notamment de la supposée menace représentée par l' « arrogance chinoise » contre laquelle, par exemple, Washington voudrait bien mobiliser l'Inde, sans succès jusqu'ici – comme elle tente de le faire avec l'Europe. Or que ce soit dans le cas des relations avec la Chine comme dans celui des relations avec la Russie, une Europe qui serait unie et solidaire n'aurait pas besoin de l'Amérique ni pour la représenter ni pour la défendre

Avoir dans des conditions d'ailleurs plus qu'étranges réussi à supprimer le pantin Ben Laden ne devrait donner aux Américains, que ce soit au plan diplomatique ou économique, aucun droit à prétendre reprendre un leadership mondial. C'est à nous de nous organiser et de nous renforcer.

On notera, petit événement mais significatif, que le même jour où l'on annonce la mort de Ben Laden, quelques Européens il est vrai encore bien isolés viennent de proposer la mise en place d'un Réseau européen de réflexion géopolitique , dont les premiers pas peuvent être suivis sur un blog dédié (voir l'adresse en note ). Ses promoteurs espèrent y rencontrer prochainement les habitués de ce site.

Jean-Paul Baquiast (Europe solidaire, 2 mai 2011)

Les éditions Presses de la Cité viennent de publier le dernier ouvrage de Patrick de Gmeline, intitulé Baron rouge et Cigogne blanche. L'auteur, auteurs de nombreux récits d'histoire militaire de qualité, y dresse le portrait des deux As du combat aérien pendant la première guerre mondiale, l'Allemand Manfred von Richthofen (80 victoires) et le Français René Fonck (75 victoires)... Deux belles figures de l'héroïsme européen, un aristocrate et un fils du peuple...

"Le Baron Rouge, la Cigogne blanche. Les deux plus grands As ? les As des As ? de l’aviation de la Première Guerre mondiale. L’Allemand, le Français. L’aristocrate prussien, le fils d’un ouvrier forestier. Richthofen tué au combat en 1918, Fonck disparu en 1953. Le Baron Rouge encore célèbre dans le monde entier : films, livres, mémoriaux, cérémonies. René Fonck presque totalement oublié. Tout les oppose, tout les rapproche. Ce livre les fait revivre au quotidien. Avec leur personnalité, leurs idées, leurs stratégies, leurs combats, leur environnement humain, familial et guerrier, leur vie quotidienne, privée et publique. Pour Manfred von Richthofen, cette double biographie est une nouvelle approche car parallèle à celle de son alter ego français. Pour René Fonck, c’est la réparation d’une injustice, celle de l’ombre et de l’oubli."

En attendant le nouveau numéro du Choc du mois, le numéro 42, consacré au populisme, qui doit sortir en kiosque le 5 mai 2011, nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Xavier Eman consacré aux gesticulations du pouvoir dans l'affaire de Lampedusa...

Immigration : l’incohérence française

Bien sûr, dans la crise de Lampedusa, chacun peut fort légitimement être choqué par l’attitude du gouvernement italien qui ne semble envisager, comme solution au débarquement rapide et massif (bien que, par comparaison aux flux globaux, numériquement « relativement » faible…) d’immigrés clandestins tunisiens sur son sol, que le fait de se délester du problème sur son voisin français.

D’un point de vue « identitaire » comme « européen », cette « panico generale » du gouvernement berlusconio-leganordien est incontestablement éminemment condamnable.

Pour autant, face à elle, les rodomontades « frontiéristes » de Nicolas Sarkozy, via son porte-flingue électoraliste Claude Guéant, n’apparaissent guère plus efficientes ni défendables, bien au contraire.

Une l’analyse un tant soit peu dépassionnée fait rapidement apparaître le triste constat suivant : égoïsme national (de circonstance), politique à courte vue, déclarations démagogiques, stratégies électoralistes et incohérence générale prévalent de la même façon des deux côtés des alpes.

Côté français, c’est surtout l’incohérence absolue qui domine de façon tout particulièrement éclatante le psychodrame de Lampedusa.

Tout d’abord, on aimerait bien que Messieurs Sarkozy et Guéant nous expliquent en quoi les 25 000 clandestins de Lampedusa sont un problème plus urgent et plus dramatique que les 200 000 autres clandestins qui arrivent tout au long de l’année dans notre beau pays par d’autre voies d’immigration.

Parce que, en cette période pré-électorale, les premiers sont plus visibles et médiatiques que les seconds ? Sans doute. Et c’est ainsi, qu’an nom de considérations de politique politicienne intérieure et dans l’optique notamment de la lutte contre la progression du Front National, le petit Nicolas, malgré son bilan absolument catastrophique en matière de gestion de l’immigration, nous rejoue Fort Alamo à Vintimille, au risque d’enterrer les derniers espoirs de solidarité européenne.

C’est pourtant aux frontières extérieures de l’Europe que se joue l’avenir de nos peuples et non dans des bisbilles picrocholines internes et des tenatives de maintenir en vie l’illusion du « souverainisme » et du possible contrôle de frontières nationales que les actuels Davy Crocket de L’Elysée et de Matignon ont passé toute leur carrière politique à démanteler.

Mille immigrés clandestins arrivant par Roissy, ça va, dix arrivant par l’Italie, bonjour les dégâts !

Ensuite on aimerait aussi beaucoup que nos gouvernants nous expliquent pourquoi il convient de se fâcher tout rouge contre nos cousins italiens au nom des 25 000 immigrés qu’ils nous envoient (il est vrai assez « lâchement »…) alors que, parallèlement, nos élites ne cessent de nous rabâcher, dans un grand concerto libéral et nihiliste (pléonasme), que la France va devoir impérativement accueillir dans les prochaines décennies plusieurs millions (sic) de nouveaux immigrés pour à la fois assurer son renouvellement démographique, pérenniser son système de retraites et relancer son développement économique (Alleluïa !).

Immigré Medef, très bien, Immigré transalpin, chagrin ?

Enfin, on aimerait également savoir comment reprocher à l’Italie d’être moins attractive que la France pour les populations immigrées quand nous nous enorgueillissons quotidiennement des merveilleux mécanismes « sociaux et sociétaux » (CMU, RSA, AME, criminalisation de la « préférence nationale »…) qui ont fait de notre pays un eldorado fantasmé pour toute la misère du monde.

Un système que personne (ou presque.. et en tout cas nullement Sarkozy et son gang…) n’entend remettre en cause, ce qui serait pourtant autrement plus cohérent et efficace pour lutter contre la submersion migratoire que le grand guignol joué aujourd’hui par quelques compagnies de gendarmes à la frontière italienne…

Xavier Eman (Blog du Choc du mois, 18 avril 2011)

Spécialiste de la pensée antique et de l'histoire des idées politiques, Yves-Marie Adeline vient de publier chez Ellipses un essai historique intitulé 1914 - Une tragédie européenne.

« Cela fait 35 ans que je cultivais ce jardin secret: la Grande Guerre comme mouvement de bascule. Tout le monde sait bien que, comme écrivait Chesterton, “cette guerre fut aussi une révolution”. Mais j’ai essayé d’apporter un regard nouveau sur le déclenchement de la guerre. Je vous promets que vous ne serez pas déçus. J’ai consacré énormément de recherches à ce travail, et je prétends, avec la certitude de ne pouvoir être contredit par personne, pas même le plus mal-intentionné de mes lecteurs, qu’il n’existe aucun livre équivalent sur cet événement. »

L'ouvrage est préfacé par Philippe Conrad.

"En 1914, l’Europe gouverne le monde; un habitant sur quatre est un Européen ou de souche européenne. Mais cette civilisation est la proie de tensions idéologiques, culturelles et territoriales graves, et pour remédier à ces tensions, elle ne dispose que de valeurs qu’elle croit fortes mais qui se révéleront superficielles.

Ce livre raconte le déclenchement de la Grande Guerre de 1914 comme une tragédie, au sens que lui donnaient les Grecs antiques : dès le commencement de l’histoire, toutes les conditions sont réunies pour que les événements tournent au pire. Il n’y a donc rien à faire pour l’éviter. D’autant qu’aux tensions habituelles va s’ajouter un engrenage technique imprévu qui emporte tous les acteurs vers la catastrophe.

Après une présentation générale complète du théâtre du drame et des puissances d’alors, aussi bien mineures que majeures, ce récit raconte les événements depuis la fin juin à Sarajevo jusqu’au milieu du mois de novembre (quand le piège se referme tout à fait), mettant au jour des vérités ignorées, analysant les événements sans parti pris, offrant une vision panoramique jamais atteinte, et créant peu à peu un climat de suspense qui tient le lecteur en haleine. Plutôt qu’un requiem pour une Europe défunte, il est écrit dans un esprit équitable, réconciliateur, résolument européen."

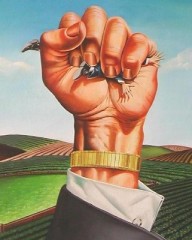

Un nouveau texte d'Hervé Juvin cueilli sur son site Regards sur le renversement du monde...

Ni libre-échangisme, ni protectionnisme, pour des échanges choisis !

Le débat sur la liberté des échanges fait une entrée encore discrète, mais puissante, dans la campagne présidentielle. Le constat est largement partagé ; la mondialisation des échanges nous emporte là où nous ne savions ni ne voulions aller. Elle a été engagée par la volonté de Roosevelt et de Churchill, lors du Pacte de l’Atlantique, en 1941, sous le signe de l’ouverture du monde aux entreprises anglo-américaines. Elle ne se réalisera que progressivement, à la faveur de l’occupation idéologique qu’assure le plan Marshall en Europe occidentale, puis de la montée en puissance des institutions supra-nationales et des investisseurs privés. L’affaiblissement parallèle des Nations et de leurs frontières, l’a rendue irrésistible à la fin des années 1970. Elle a tenu certaines de ses promesses. Elle a rempli les rayons des supermarchés, elle a dispensé l’Occident de faire face au vrai prix de son endettement, et elle a permis à une grande partie de ce qui était le Tiers-Monde, notamment en Asie, deux à trois décennies de croissance d’une extraordinaire vigueur ; la transformation de la Chine, réalisée à partir de la décision de Deng-Xiao-Ping en 1978 de faire entrer la Chine dans le marché mondial, est sans précédent dans l’histoire, et pour un pays de cette dimension ! Sortie de la pauvreté et de la peur du lendemain, accès de centaines de millions d’hommes à une aisance, au moins relative, enrichissement inouï des agents, des financeurs et des teneurs de péage des échanges mondiaux, qu’ils soient d’informations, de biens, de services, d’hommes ou de capitaux ; mais à quel prix ! La destruction du monde comme nature, comme gratuité et comme don, est en voie d’achèvement ; les « fake things » chères aux Américains comme aux Chinois, en ont fini avec la beauté du monde. La diversité, qui est l’humanité, se rétablira au prix d’une violence dont les prémices sont déjà là. Et les sociétés occidentales sont des sociétés éclatées, entre une caste qui détient l’accès aux media, fabrique les représentations qui la justifient, prélève sa rente sur tout ce qui bouge, et une caste sans cesse plus nombreuse qui subit la mobilité comme une agression, se voit peu à peu réduite à la survie, dépossédée de tout ce qui la rendait sûre d’elle, confiante dans l’avenir comme dans ses voisins. La décivilisation gagne une France, une Grande-Bretagne, qui ne peuvent nier la tiers-mondisation qui monte. Ceux qui ont parlé du bonheur français devront bientôt parler de l’enfer des classes moyennes, ces classes moyennes qui ont adoré la baisse des prix à la consommation, sans voir qu’elles achetaient la baisse des salaires et des emplois, ces braves gens qui se sont réjoui du développement de la Chine, de la Corée, comme de tant d’autres, grâce au libre-échange, sans voir qu’ils seraient bientôt payés comme un informaticien indien, comme un ouvrier chinois – ou perdraient leur emploi !

La prise de conscience est rapide. L’interdépendance financière est la clé de l’extension dramatique de la crise, et le monde s’en est sorti grâce aux pays dont les monnaies ne sont pas convertibles, dont le système bancaire est fermé et le marché des capitaux protégé. La spécialisation internationale des cultures est le principe de la famine, et de la situation explosive d’Etats africains riches en terres, riches en actifs, et qui ne produisent pas de quoi nourrir leur population. Le libre échange a été une arme stratégique de destruction massive pour les pays dont une solide préférence nationale, ou un cynisme avéré, ne leur permettaient pas de résister, de défendre, de protéger. La France s’est voulu bon élève de l’Europe ; elle a voté des textes, elle les a même appliqué, ce que maints de ses concurrents se gardaient bien de faire. Elle célèbre le nombre de ses champions mondiaux ou européens, et la fortune de Bernard Arnault, devenu quatrième homme le plus riche du monde, oubliant que les trois quarts de l’activité de ces champions ont lieu loin de France, et qu’ils y paient de moins en moins l’impôt, quand ils en paient. Elle en est probablement à un degré de désindustrialisation qui fait perdre, non seulement des usines, des capacités de production, mais la possibilité même de produire ce qui a été délocalisé. Sa situation stratégique est particulière, y compris par rapport à certains de ses grands voisins européens ; pour un grand nombre de produits de la vie courante, comme de biens d’équipement, la production nationale est nulle, à la différence notable d’une Allemagne qui a conservé, même de manière marginale, une capacité à produire beaucoup plus diversifiée. Si l’indicateur de la capacité d’une économie à produire une part des biens et services nécessaires à sa population est bien un indicateur pertinent de la résilience stratégique, il faut mesurer la fragilité de la position stratégique vers laquelle le libre-échange et la supposée « loi du marché » nous ont conduits !

La question est posée ; comment en sortir ? Comment sortir d’une idéologie qui, du libre échange, a fait le libre échangisme comme dogme, comme croyance et comme interdit ? Et comment en finir avec les affirmations, aussi fausses que terroristes, qui veulent que tout économiste digne de ce nom soit favorable à la liberté des échanges ? D’abord en rappelant quelques vérités malséantes. Jamais le libre échange n’a été aussi de rigueur dans le monde qu’à la veille de la première guerre mondiale. Union postale internationale, Cour de la Haye, heure universelle GMT, câbles sous-marins, financement de toutes les aventures du globe par les rentiers britanniques et français… chacun connaît la suite de l’utopie planétaire qui régnait alors ! Jamais les Etats-Unis n’ont abandonné quoi que ce soit de leur souveraineté aux principes du libre échange, comme d’ailleurs aux prétendues règles du consensus de Washington, adoptant ce principe pour eux sage ; les institutions internationales sont pour les autres, leurs décisions s’appliquent aux autres, nous nous occupons très bien de nos propres affaires ! Et soyons certains que l’acquisition projetée d’une société de haute technologie par une société d’armement française, objet d’un examen par la commission américaine spécialisée, sera examinée sans préjugé, mais sans complaisance… au moment où un groupe chinois veut racheter Latécoère, il est bon de l’observer ! Jamais non plus le libre-échange n’a été universel, touchant tous les secteurs et tous les domaines ; l’agriculture est l’un des secteurs, avec la terre et l’éducation, dont seule une immense manipulation des esprits et de l’information a pu faire croire qu’il relevait d’un marché mondial !

Ensuite en affirmant sereinement que le libre-échange actuel annonce la ruine du capitalisme et la destruction de nos démocraties occidentales. Car la question n’est plus, aux Etats-Unis comme en Grande-Bretagne, en France comme en Italie, de constater des écarts de revenus et de patrimoines entre membres de la même société, entre concitoyens ; la question est de constater que les écarts de revenus et de patrimoines font vivre les uns et les autres sur le même territoire, mais dans des mondes différents. Car la question est que l’augmentation des revenus et des patrimoines de tous ceux qui participent à l’aventure de la mondialisation, plus encore de ceux qui touchent les rentes de positions inexpugnables de péage sur les flux de la mondialisation – gérants de capitaux, avocats et fiscalistes, intermédiaires de marché et banquiers, etc. – les dispense de faire société avec ceux qui, autour d’eux, voient leur condition se dégrader parce qu’ils sont soumis, de plus en plus durement, et de plus en plus près, à la concurrence des nouveaux entrants sur le marché mondial du travail, des compétences ou de l’énergie. Le modèle n’est pas celui du Moyen-Age, où, comme le rappelait Adam Smith, le seigneur était responsable de tous ceux qui vivaient sur sa seigneurie ; le modèle est celui de l’esclavage, où quelques maîtres disposent des milliers d’esclaves qu’ils vendent, échangent, déplacent à leur guise. Avec les produits du tiers-monde, nous importons aussi le tiers-monde. Le libre-échange à la fois se nourrit et accélère la destruction des cadres institutionnels qui faisaient société entre nous. Incapacité de dire le droit ; incapacité de décider des normes et des règles ; incapacité de choisir de l’extérieur quoi et qui on accepte, quoi et qui on refuse ; le libre-échange entend réaliser concrètement la malédiction de Margaret Thatcher, « There is nothing as a society», qui contient la négation de l’Europe, puisque l’Europe est d’abord la société européenne. Et il le fait en permettant que tout devienne moyen de la concurrence ; tout, c’est-à-dire la destruction de l’environnement, l’esclavage, la manipulation de l’opinion, la vente à perte, etc.

Enfin, en posant des principes. Le premier s’applique notamment à l’industrie et à l’agriculture ; le libre-échange, ce n’est pas le renard libre dans le poulailler libre ! Le moins-disant réglementaire, environnemental, social, n’est pas un facteur structurel de compétitivité ; ce qui signifie qu’il est parfaitement légitime d’en corriger les effets et de rétablir les bases d’une concurrence juste et non faussée. Le second en appelle à la conscience nationale, et promeut le « buycott » plutôt que le « boycott » ; l’origine des produits, la localisation de la valeur ajoutée, doivent redevenir des motifs d’achat, ils doivent permettre l’expression de la préférence pour soi des Français et des Européens. Il faut, et il suffit, que l’appellation « Fabriqué en France », ou bien « Fabriqué en Europe » et l’indication de la part de la valeur du produit crée en France ou en Europe figure sur l’étiquette. Le troisième ouvre le chantier de la taxe environnementale et sociale. Chantier impossible ? Chantier évident au contraire, puisqu’une hausse de la TVA permet très bien de faire payer aux produits importés une contribution à la protection sociale des Français et à l’amélioration de leur milieu de vie – TVA qui peut être modulée en fonction des engagements sociaux, nationaux et environnementaux des entreprises productrices. Le quatrième chantier commence par l’identification des secteurs stratégiques, ceux qui commandent la résilience de la Nation, ceux dans lesquels une dépendance vis-à-vis de l’extérieur peut limiter ou condamner l’indépendance des choix de la France. Information et spectacle ; alimentation ; énergie ; télécommunications ; marchés financiers, banque et gestion de capitaux ; conseil aux entreprise et audit ; utilities ; dans ces domaines, l’interdépendance est une dépendance, et limite la souveraineté. C’est pourquoi il faut ouvrir, dans chacun de ces domaines, l’analyse et la recherche de modèles de propriété qui allient la propriété du capital, la connaissance des associés, et l’intérêt territorial ou national. A l’évidence, la forme coopérative est l’un des modèles, sinon le modèle à étudier. C’est pourquoi aussi, dans tous les domaines de fournitures aux collectivités publiques, un « small business act » à la française, réservant une part des commandes à des entreprises de taille petite ou moyenne, doit être étudié. Le cinquième chantier est d’une toute autre nature. L’impérialisme de l’économie n’a pu s’affirmer qu’à la faveur de l’individualisme souverain, du désarmement du peuple par le droit, le contrat et le marché. L’identification des Français à un projet collectif, la mobilisation des Français pour la reconquête de leur autonomie collective, la préférence des Français pour ce qu’ils sont et pour ce qu’ils font, est la seule condition d’une véritable maîtrise des échanges. Les Français ne survivront pas qu’ils ne l’aient pas voulu, choisi et mérité.

Hervé Juvin, 21 mars 2011