29 chiffres incroyables sur l'économie américaine

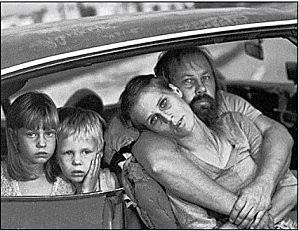

Enfance

#1 Aujourd’hui 1 américain sur 7, et 1 enfant sur 4, dépend de l’aide alimentaire.

#2 Approximativement 57% des enfants des USA vivent dans des foyers à « faible revenus » ou sous le seuil de pauvreté.

#3 Le nombre d’enfants sans-abris aux États-Unis est désormais 33% plus élevé que ce qu’il était en 2007.

#4 Tristement, la pauvreté infantile a littéralement explosé partout aux États-Unis. Selon le « National Center for Children in Poverty », 36.4% des enfants vivants à Philadelphie vivent dans la pauvreté, 40,1% à Atlanta, 52,6% à Cleveland et 53,6% à Detroit.

Pauvreté

#5 Le pourcentage d’américains vivant dans l’extrême pauvreté (6.7%) a atteint un nouveau record.

#6 Selon Paul Osterman, environ 20% des adultes travaillent pour une rémunération au niveau du seuil de pauvreté.

#7 Une étude a montré qu’approximativement 41% des actifs avaient des problèmes à payer leurs factures de santé ou ont actuellement un emprunt pour y faire face.

#8 48% des américains sont considérés comme ayant de « faibles revenus » ou vivant dans la pauvreté.

#9 Depuis Décembre 2007, le revenu médian aux USA a diminué de 6,8% compte tenu de l’inflation.

Inégalités

#10 Les six héritiers du fondateur de Wall-Mart, Sam Walton, ont un capital net presque équivalent à celui des 30% des américains les plus pauvres.

#11 Selon Paul Osterman, environ 20% des adultes travaillent pour une rémunération au niveau du seuil de pauvreté.

#12 Selon une étude qui vient de paraître, les revenus des PDG des plus grosses entreprises américaines ont augmenté de 36,5% sur les 12 derniers mois.

#13 Selon une analyse des données du Census Bureau, faite par le Pew Research Center, le capital médian des ménages de plus de 65 ans est 47 fois plus important que le capital médian des ménages de moins de 35 ans.

Dettes des ménages

#14 1 américain sur 7 possède au moins 10 cartes de crédit

#15 Selon une étude récente, menée par BlackRock Investment Institute, le ratio dette des ménages sur revenus des ménages est de 154%.

#16 En 2011, l’économie a ralenti et le nombre de mariages avec. Selon Pew Reserch Center analysis, seuls 51% des américains majeurs sont actuellement mariés. En 1960, ils étaient 72%.

Retraites

#17 La crise des retraites aux USA continue à empirer. Selon le Employee Benefit Research Institute, 46% des actifs ont moins de 10 000$ d’épargne pour leur retraite, et 29% des actifs ont moins de 1000$ d’épargne retraite.

Chômage Emploi

#18 En 1969, 95% des hommes entre 25 et 54 ans avaient un emploi. En Juillet 2011, seulement 81.2% des hommes de cette tranche d’âge avaient un emploi. Soit un taux de chômage réel de 2% en 1969 et 16% en 2011.

#19 Un sondage effectué cette année a montré qu’environ 20% des américains ayant un emploi se considèrent comme sous-employés.

#20 La durée moyenne de chômage entre 2 emplois pour un actif américain est de 40 semaines.

#21 Une étude récente a montré que 1 américain sur 3 serait incapable de payer la mensualité de son emprunt immobilier ou le loyer du mois prochain s’il perdait soudainement son emploi.

Immobilier

#22 Si vous arrivez à y croire, le prix moyen d’une habitation à Detroit est maintenant de 6 000$ seulement.

#23 La construction d’habitations neuves aux USA est sur le point d’atteindre son plus bas niveau historique.

#24 Selon le US Census Bureau, 18% des habitations de l’Etat de Floride sont vacants. C’est 63% de plus qu’il y a 10 ans.

Déficit commercial

#25 Les USA dépensent environ 4$ en produits et services chinois pour chaque dollar que la Chine dépense en produits et services américains.

#26 La prévision pour le déficit commercial des USA en 2011 est de 558 milliards de dollars.

Banques

#27 Aujourd’hui, les banques « too big to fail » (trop grosses pour faire faillite) sont plus grandes que jamais. Le total des actifs des 6 plus grandes banques américaines a progressé de 39% entre le 30 septembre 2006 et le 30 septembre 2011.

Aides sociales

#28 En 1980, les prestations sociales représentaient 11,7% des revenus. Aujourd’hui elles représentent plus de 18% des revenus

#29 48,5% des américains reçoivent des aides du gouvernement. En 1983, seulement 30% en bénéficiaient.

Sources : Olivier Berruyer (Les-crises.fr) et Manifeste pour un débat sur le libre échange