Vous pouvez découvrir ci-dessous un entretien donnné par Pierre Péan à France 24 et consacré à son livre Kosovo - Une guerre « juste » pour créer un État mafieux (Fayard, 2013).

etats-unis - Page 81

-

Kosovo : une guerre pour créer un État mafieux...

-

L'accord transatlantique : un marché de dupes...

Vous pouvez découvrir ci-dessous une excellente analyse de Jean-Michel Quatrepoint sur Xerfi Canal consacrée à l'accord de libre-échange transatlantique....

Journaliste spécialiste des questions économiques, Jean-Michel Quatrepoint a dernièrement publié un ouvrage intitulé Mourir pour le Yuan ? Comment éviter une guerre mondiale (François Bourin, 2011).

-

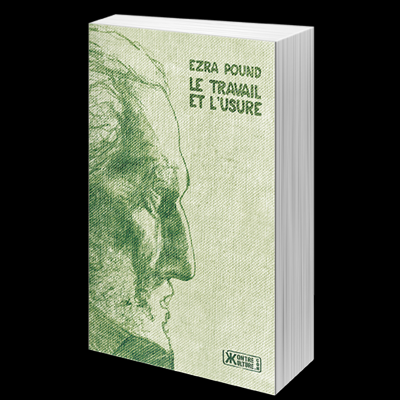

Le travail et l'usure...

Nous signalons la réédition par les éditions Kontre Kulture d'un pamphlet d'Ezra Pound, Le Travail et l'Usure, initialement publié par les éditions L'Age d'Homme en 1968 et devenu introuvable. Poète maudit, auteur des Cantos, Ezra Pound a, toute sa vie, combattu l'usure, qu'il considérait comme une maladie de la civilisation...

« À la mort de Lincoln, la véritable puissance aux États-Unis passa des mains du gouvernement officiel dans celles des Rothschild et autres affidés de leur ténébreux consortium. Le système démocratique périt. Il est, depuis lors, dérisoire de parler des États-Unis comme d’une puissance autonome. Depuis quand n’est-il pas moins dérisoire de parler de l’Empire britannique comme d’un être autonome ?

On s’essouffle à parler de telle ou telle « nation » démocratique. Le véritable gouvernement s’est tenu et se tient encore dans les coulisses. La nature du régime démocratique est la suivante : deux ou plusieurs partis à la dévotion de l’usurocratie s’affichent aux yeux du public. Par souci pratique, et pour apaiser la conscience des niais, on laisse aux bonnes gens, à l’idéaliste solitaire, le soin de faire un peu de travail honnête, aussi longtemps qu’ils ne percent pas les machinations des divers rackets. Les plus épouvantables rackets sont ceux de la finance, du monopole et de la monopolisation de la monnaie même, à l’intérieur de la nation et de combinaison avec les différentes monnaies étrangères. »

-

Aux sources des consciences et cultures politiques...

Dans cette chronique, mise en ligne sur Realpolitik.tv, Hervé Juvin s'interroge sur les sources des consciences et cultures politiques des différents pays. Selon lui, la menace écologique et environnementale sera, dans les prochaines années, le nouvel axe politico-stratégique sur lequel les Etats-Unis appuieront leur volonté de domination...

Aux sources des consciences et cultures politiques par realpolitiktv -

A propos du projet d'accord de libre-échange transatlantique...

Dans cette chronique, mise en ligne sur Realpolitik.tv, Hervé Juvin nous livre son point de vue sur le calamiteux projet d'accord de libre-échange transatlantique entre l'Union européenne et les Etats-Unis...

Traité de libre échange entre l'UE et l... par realpolitiktv -

Les dangers du traité transatlantique UE-USA...

Nous reproduisons ci-dessous un point de vue intéressant de Laurent Pinsolle, cueilli sur le Blog gaulliste libre et consacré à l'accord de libre-échange transatlantique entre l'Union européenne et les Etats-Unis...

Les dangers du traité transatlantique UE-USA

Jeudi, le parlement européen a voté les amendements sur le projet déposé par la Commission Européenne pour négocier un accord de libre-échange transatlantique. Un accord qui révèle tout ce qui ne va pas dans cette Union Européenne, dogmatiquement néolibérale et sous influence étasunienne.

La course au moins-disant

Il faut remercier l’Humanité pour avoir publié le texte du projet de mandat de négociation de la Commission Européenne et sensibiliser l’opinion à cet accord dont on ne parle pas suffisamment, ainsi que Magali Pernin, qui a publié sa traduction en français. Vous pouvez également trouver de nombreuses informations sur la genèse et l’avancée de ce traité sur le site La théorie du tout, de Liior Chamla. Même l’ultra-fédéraliste Jean Quatremer s’est inquiété sur son blog de l’avancée de ce texte, qui donne du grain à moudre à ceux qui dénoncent « l’Europe pro-étasunienne et ultralibérale ».

Et il faut dire que c’est bien le cas. Comme d’habitude, la Commission annonce des bénéfices colossaux pour l’Europe : 119 milliards de dollars de PIB additionnel, sans que l’on comprenne bien comment, d’autant plus que les précédents traités ne semblent pas vraiment avoir soutenu notre croissance. Mais en plus, ce genre de pronostic est totalement ridicule sachant que l’euro est au moins surévalué de 15% par rapport au dollar. A quoi bon réduire des droits de douane, qui tournent entre 3 et 4%, si c’est pour être pénalisé de quatre fois plus du fait de la sous-évaluation chronique du billet vert ?

Ensuite, se pose aussi la question des normes. Cet accord représente aussi pour les Etats-Unis le moyen d’imposer à l’Europe de démanteler ses barrières contre les bovins aux hormones ou les poulets aux antibiotiques, après avoir déjà réussi à nous imposer les volailles lavées à l’acide. Mais pourquoi libéraliser le commerce si c’est pour faire reculer les normes sanitaires de notre continent ? On comprend l’intérêt mercantile des Etats-Unis, mais on ne voit pas bien l’intérêt pour les peuples européens, qui vont à la fois perdre des emplois et des ventes, mais aussi sur notre sécurité !

L’Europe étasunienne

Mais l’autre problème que pose ce nouveau traité, c’est le biais atlantiste et étasunien de cette construction européenne. Le Général de Gaulle avait bien raison de dire qu’il était le seul à vouloir construire une europe européenne. Le Traité Constitutionnel Européen puis le traité de Lisbonne affirment que notre « défense commune est réalisée dans le cadre de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) ». A quoi bon construire l’Europe, un ensemble qui pèse économiquement aussi lourd que les Etats-Unis, si c’est pour se mettre dans leurs mains pour les questions de défense ?

Et dans la pratique, cet accord semble s’inscrire dans la droite lignée de cette vision atlantiste de l’Europe. Liior Chamla rappelait qu’en 2008, le parlement européen avait voté une résolution disant que « le partenariat transatlantique est une pierre angulaire de la politique extérieure de l’Union Européenne, ainsi que de sa politique économique globale ». Et ici, la levée des barrières sera totalement hypocrite de la part de Washington puisque rien ne sera fait pour traiter le sujet monétaire alors que la première barrière commerciale est justement la sous-évaluation du dollar…

Encore un sujet où le gouvernement semble tenir un double langage, entre un discours ferme pour les citoyens et les concessions faites par la Commission, comme le rapporte Magali Pernin. Assurément un sujet qu’il convient de suivre et qui expose tout ce qui va mal dans cette Europe.

Laurent Pinsolle (Blog gaulliste libre, 24 mai 2013)