Nous reproduisons ci-dessous un point de vue cueilli sur le site de l'agence de presse russe RIA Novosti et signé par Hugo Natowicz, journaliste français installé à Moscou, qui tient le blog intitulé Impressions de Russie.

La fin des certitudes

Un de mes premiers souvenirs liés à l'actualité est la chute du mur de Berlin, événement qui a, à juste titre, marqué les jeunes nés dans les années 1980. Par-delà les énormes bouleversements géopolitiques qu'il a induits, le démantèlement de l'Union soviétique a eu une conséquence psychologique majeure: ma génération, frappée à jamais par ces images, a grandi avec la certitude d'être née du bon côté de l'histoire.

Ce sentiment était exacerbé par des décennies de confrontation entre deux blocs, l'URSS et les Etats-Unis. Un tête-à-tête anxiogène qui avait au moins un mérite: celui de tracer une géopolitique commode et compréhensible, sur le mode binaire. Le monde était prévisible, nettement organisé autour de la confrontation de deux camps hostiles.

Survenue il y a exactement vingt ans, la chute de l'Union soviétique signifiait la disparition du dernier obstacle à une dynamique qui, pensions-nous inconsciemment, devait naturellement finir par englober le reste de la planète telle une vague vertueuse. La géopolitique simpliste du temps de la guerre froide débouchait sur une autre certitude, une nouvelle commodité pour la pensée. Les rôles du gagnant et du perdant étaient nettement distribués: l'Occident sortait vainqueur de son conflit avec l'URSS.

Baigné depuis l'enfance dans les valeurs occidentales, j'ai longtemps cru, comme de nombreux citoyens européens, que le système économique, politique et moral qui m'avait vu naître était la seule et unique voie possible. J'ai eu la chance de grandir dans un monde qui, s'il n'était pas dénué d'injustices, était mû par une dynamique simple, confortablement soutenue par ce "sentiment de victoire" sur l'Union soviétique.

Ce "monde occidental" dans lequel je suis né, comment le définir? A quel moment se produit la jonction géopolitique entre les deux rives de l'Atlantique? A cet égard, le débarquement des soldats américains à Omaha Beach a marqué un tournant majeur. Arrivé en libérateur, Washington bénéficiait du droit légitime d’implanter son système politique et économique. Une entreprise fondée sur le plan Marshall, un prêt censé aider l’Europe à se reconstruire et à se consolider face à l’ennemi communiste. Sous couvert d'aide, les USA s'assuraient un marché pour écouler leurs marchandises, et subordonnaient l'économie européenne. Dernier rempart de la souveraineté française, De Gaulle eut beau fustiger la suprématie du dollar, appeler au retour à l'étalon or, et accuser les Etats-Unis d'exporter leur inflation; il finit par quitter le pouvoir après avoir été chahuté par la révolte étudiante de mai 1968.

Au niveau politique, la logique d'après-guerre s'est caractérisée en Europe par le fédéralisme politique, les efforts visant à enraciner le libre-échange et la soumission du politique à l'économique. Une dynamique menée au mépris de la volonté des peuples, qui s'y sont opposés lors de référendums à chaque fois bafoués. Militairement, la toute-puissance occidentale est adossée à l'Otan, qui continue de perpétuer la logique d'expansion propre à la guerre froide malgré la disparition de l'URSS.

Demain la chute?

Il est désormais bien loin, le temps des certitudes. L'économie, jadis moteur de la construction du "bloc" occidental, en est devenue le talon d'Achille. Alors que de nouveaux acteurs attendent de s'affirmer sur la scène internationale, le repère planétaire qu'est l'Occident s'enfonce dans une crise dont les répercussions sont encore imprévisibles. Une chose est sure: elles seront incommensurables. Derrière l'agonie de l'euro, dont l'aggravation continue augure un final dramatique, se dessine une autre crise, plus profonde. Vingt ans après celle de l'URSS, une nouvelle chute se dessine: celle du monde occidental tel qu'on l'a connu jusqu'à présent.

L'obsession des médias sur les turpitudes de la monnaie européenne forcerait presque à oublier les convulsions que connaît le véritable pilier de l'économie mondiale: les Etats-Unis. Les problèmes de ce pays sont plus qu'inquiétants: de grands Etats, comme le Minnesota, ont déjà fait faillite, et les finances de nombreuses villes sont à sec. L'Etat recule inexorablement, une tendance qui a également commencé à se manifester en Europe.

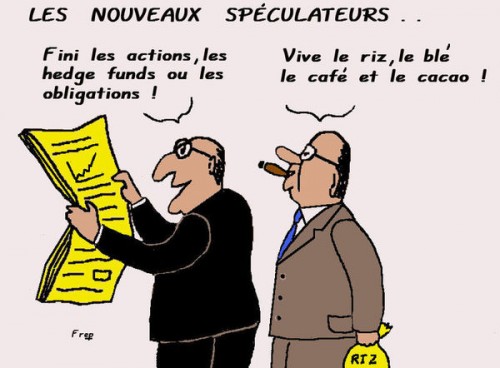

Derrière ces phénomènes de surface, c'est le système consistant à créer de la croissance par la dette qui est à bout de souffle. Renflouement après renflouement, l'Europe se débat en "comblant" des déficits abyssaux par des emprunts colossaux, tandis que les Etats-Unis impriment du dollar à la chaîne. Conscients du cercle vicieux, nombreux sont les économistes qui assurent que le déclenchement d'un krach mondial n'est plus désormais qu'une question de temps. La crise débouchera-t-elle sur la victoire du fédéralisme européen et une soumission totale de l'Europe à la logique atlantiste ? Suscitera-t-elle au contraire un réveil des peuples et un découplage entre l'Europe et l'Amérique? Il est encore trop tôt pour le dire.

Fait positif, une prise de conscience des dérives du système financier se manifeste notamment outre-Atlantique, comme en témoignent les manifestations "anti-Wall Street". Las d'être les instruments d'un système devenu fou, un nombre croissant d'Américains comprennent que rien ne changera tant que perdurera la toute-puissance des grandes banques américaines. Cette compréhension tardive a peu de chances d'atténuer les effets du krach qui se profile; elle constitue néanmoins un espoir indéniable pour l'avenir.

Car dans l'effondrement qui menace le monde, on pourrait voir émerger des hommes éveillés aux quatre coins du globe. Conscients des incohérences du système dans lequel ils sont nés, ils auront la lourde de tâche de replacer l'humain au centre de l'économie.

Hugo Natowicz (Ria Novosti, 23 décembre 2011)