Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Pierre Villiers-Moriamé , cueilli sur le site de la revue Eléments et consacré à la désagrégation de l’État en France.

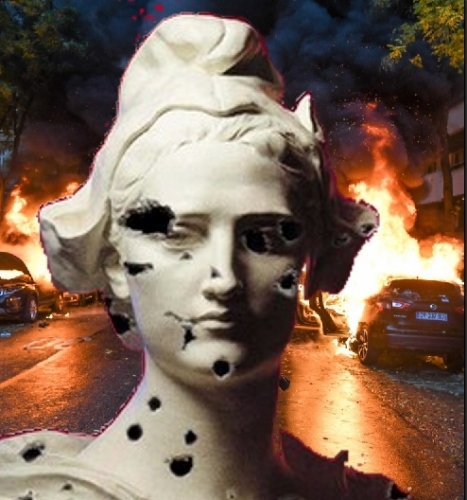

Y a-t-il encore un État en France ?

On se souvient tous du mot de Ronald Reagan, qui ouvrait l’âge néolibéral : « L’État n’est pas la solution à notre problème ; l’État est le problème. » À force de raisonner ainsi, la puissance publique a fini par rogner ses prérogatives régaliennes pour les abandonner au marché et à ses acteurs les plus puissants. Résultat : l’État a organisé sa propre impuissance. Il est temps de renouer avec un État stratège.

Il est 13 h 02, un jeudi de janvier pluvieux comme tant d’autres. Jean-Louis, sexagénaire dégarni, calfeutré à l’instar de millions de Français, décide de prendre sa dose de sinistrose quotidienne. Il allume son poste de télévision et parcourt les programmes de diverses chaînes, avant de s’arrêter sur un journal d’information en continu. Les nouvelles ne sont pas bonnes, des usines ayant bénéficié d’aides publiques ferment pour mieux rouvrir ailleurs, des raves parties sauvages sont organisées partout en France au nez et à la barbe des autorités, pourtant informées… Après une quatrième page de publicité en vingt minutes, Jean-Louis, atterré, apprend que 95 % des arrêtés d’expulsion prononcés ne sont jamais exécutés. Lui qui dans sa jeunesse a connu un pays bien différent ne sait plus où il habite. Traité pour hypertension, il préfère en rester là et appuie sur la télécommande. Il faut dire qu’il a mal dormi, la faute aux rodéos en moto qui ont lieu tous les jours en bas de chez lui et pour lesquels la police ne se déplace plus depuis longtemps. Alors même que les citoyens lambda sont soumis depuis des mois à d’innombrables restrictions et qu’on n’a de cesse de répéter qu’il faut empêcher la constitution de clusters, il observe les « jeunes » se rassembler en bas de son HLM et fumer leurs pétards, en toute impunité.

Cet énième renoncement, ce refus d’appliquer la loi et de faire respecter l’ordre public, est tout sauf neutre. Pour paraphraser Clouscard, l’anodin est révélateur de l’essentiel. Ces exemples en disent long sur l’état de délabrement de nos institutions : ici la force régalienne, pourtant détentrice du monopole de la violence légitime, qui apparaît comme purement et simplement absente.

D’où vient cette impuissance ?

La pensée soixante-huitarde, nihiliste et individualiste, qui a fait du jeunisme un credo et de la contestation des institutions, un nouveau conformisme chez une partie des élites, y est pour beaucoup. Zweig, dans Le monde d’hier, nous narre ses efforts pour paraître plus âgé, à une époque où on écoutait davantage les aînés. Aujourd’hui, c’est tout le contraire. On reproche même aux anciens, de façon puérile et assez absurde, leurs agissements passés (contre l’environnement, contre l’égalité…). Le passé n’est plus perçu que comme un temps arriéré et dépassé dont rien de positif ne devrait être conservé.

Cette valorisation démagogique des « jeunes », le refus des adultes d’accepter leurs responsabilités, d’exercer leur autorité, d’endosser le mauvais rôle et de réprimer les comportements et les actes qui devraient l’être, a eu des répercussions considérables sur toutes les institutions supposées jouer un rôle social comme la police, l’école ou la justice.

La crise du covid a par ailleurs révélé au grand jour une faillite d’une autre nature, affectant différents piliers de notre État. L’hôpital public, probablement le meilleur au monde il y a encore trente ans, asphyxié par la vision comptable des managers et l’obsession de réduction des budgets, n’a pas pu répondre présent. Nos dirigeants ont donc préféré nous enfermer chez nous.

Un point apparaît assez toutefois surprenant : la classe politique dans son ensemble a critiqué ces déficiences.

La situation actuelle résulte pourtant d’une succession de choix politiques initiés il y a plus de trente ans. Le peuple français, par l’action de ses gouvernements, a considérablement affaibli l’État et réduit au strict minimum l’appareil productif, remettant ainsi une part de son destin entre des mains étrangères. L’impuissance a donc été en quelque sorte organisée par le haut (ouverture totale des frontières, transferts de compétences à l’Union européenne, rôle croissant des juges…) et par le bas (décentralisation, diminution drastique des investissements et importance accrue des médias dans les orientations politiques…).

D’aucuns (du gourou de La France insoumise aux caciques des Républicains), ayant pourtant pris part à ses décisions, feignent de le découvrir et se plaignent des retards dans la vaccination, des difficultés du système médico-social, de notre dépendance de l’étranger pour les médicaments, etc. On pense à Bossuet (« Dieu se rit des hommes qui chérissent les causes dont ils déplorent les effets ») et on se dit que le prétendu « Nouveau monde » n’est que l’ancien avec quelques tartuffes, plus d’anglicismes et un personnel politique chez qui la communication a supplanté l’action.

Où est donc le pouvoir ?

L’État, même diminué, œuvre toujours. Il suffit de voir le poids des dépenses sociales, antidépresseurs pour classes populaires à la dérive et stimulants pour les immigrés du monde entier, pour le constater. De même, les bases napoléoniennes demeurent solides, et la haute administration publique reste d’une compétence rare. À défaut de pouvoir nous protéger contre le virus, le chômage de masse et une immigration indésirée, le gouvernement a toujours les moyens de nous entraver. Il peut nous confiner, multiplier les arrêtés, imposer un couvre-feu, instiller la peur. Cette peur, qu’il tente de nous inoculer, semble également motiver son action. Trivialement, le désordre ambiant invite à penser que les gouvernants, politiques et administratifs, cherchent avant tout à se couvrir, paralysés par une vindicte médiatique permanente et inquiets à l’idée des procès qu’on ne manquera pas de leur intenter…

On fait donc diversion, on a recours aux experts, aux comités consultatifs divers et variés, et on multiplie les gri-gris, comme le panel « citoyen » pour le contrôle des vaccins, artifices désolants d’un pouvoir immature qui refuse d’assumer ses responsabilités et en vient à oublier les fondements du contrat qui nous unit. Nous n’avons renoncé à une part de notre liberté, renoncement aujourd’hui plus patent que jamais, que pour autant que l’État assure notre sécurité.

Hors temps de crise, il ne manquait pas de gens pour se réjouir de cet affaiblissement de l’État, de son désengagement de la vie économique, et de sa transformation en un immense guichet de prestations sociales. Patrons, classes moyennes supérieures et autres catégories sociales favorisées, y ont trouvé leur compte, à court terme.

La conjoncture marque le retour d’un interventionnisme, certes désorganisé et sans stratégie, mais réel, de l’État. La planche à billets tourne, l’argent pleut. Alors qu’hier, il était impensable de voir des budgets augmenter, aujourd’hui tout apparaît possible.

L’État, c’est nous !

Cette crise pourrait être une opportunité, l’occasion pour les citoyens de se souvenir de l’importance de l’État et la nécessité de le renforcer. La France est un pays à part, essentiellement politique, où l’État a précédé et engendré la Nation. L’État, à travers la personne du roi, puis différents régimes et des institutions puissantes, a unifié le pays et un peuple aux composantes multiples. Cette construction, artificielle, demeure précaire.

Le XXIe siècle sera celui de tous les dangers pour la France (et l’Europe), menacée de désintégration par une immigration de peuplement massive et la montée en puissance de l’islam, fragilisée par un dérèglement climatique croissant et « standardisée » par un capitalisme financier qui voudrait en faire un marché comme un autre sans identité.

Face à de tels périls, l’individu-roi, esseulé, adolescent et irresponsable, ne fera pas long feu. Il faudra faire un choix. Soit la France renforcera son État et ses institutions collectives, pour tenter de maintenir l’unité du pays, soit elle renoncera à son histoire, laissera s’émietter la Nation et les individus rallier des communautés (ethniques, religieuses, voire sexuelles…) avec tous les risques que comporte une telle balkanisation.

Pour contrer ces dangers, éviter l’anomie et la guerre du tous contre tous, un pouvoir politique exerçant la plénitude de ses compétences est vital. Paul Valéry affirmait en son temps que « si l’État est fort, il nous écrase. S’il est faible, nous périssons. »

Aujourd’hui, la classe politique, pusillanime, peine à répondre à cette impérieuse nécessité. Un espoir reste toutefois permis : les Français, comme Jean-Louis, notre sexagénaire exaspéré, continuent à attendre beaucoup de leur État et aspirent à un pouvoir fort.

Quelqu’un saura-il se saisir, à temps, de cette demande ?

Pierre Villiers-Moriamé (Site de la revue Eléments, 1er février 2021)