Nous reproduisons ici un entretien donné par Hervé Juvin à Maurice Gendre pour le site Enquête&Débats.

Hervé Juvin est l’auteur de Le renversement du monde : politique de la crise. Il dresse un état des lieux sans concession et sans complaisance de l’état du monde, des faiblesses de l’Europe et des fragilités de la France. Mais il donne surtout des clefs pour que le Vieux Continent et la patrie de Clovis et de Jeanne d’Arc relèvent les défis qui les attendent. Conversation avec un intellectuel de haut vol. Un entretien réalisé par Maurice Gendre

1 – Comment se traduit dans les faits ce grand renversement du monde ?

Abandonnons nos rives européennes. Ailleurs, presque partout ailleurs, la confiance dans l’avenir est totale. Chacun, en Chine, en Inde, en Ethiopie, au Congo comme au Brésil, est sûr que demain sera meilleur. Et la crise récente, faut-il dire passée, est vue partout comme une crise occidentale, quand elle n’est pas analysée, justement à mon sens, comme la perte du monopole occidental du bien, du vrai et du bon.

Ce premier élément, géoéconomique et géopolitique, est le plus évident ; la richesse comme la puissance et demain l’influence ne nous appartiennent plus, et nous devons mesurer le phénomène.

Le second élément est d’une autre nature. La période ouverte par la dissolution de l’empire soviétique s’achève ; autrement dit, le XXIè siècle commence vraiment. Et il commence avec le deuil nécessaire de quelques illusions largement diffusées ; non, l’économie ne suffit pas à faire société – voir l’exemple de la Tunisie, vitrine de la croissance, de l’enrichissement de la classe moyenne et de l’émancipation des femmes au Maghreb. Non, la démocratie n’est pas le modèle insurpassable de la gestion des choses communes ; et les Chinois ont quelques raisons d’interroger les USA comme l’Union européenne sur la consistance de leur prétention démocratique. Non l’histoire ne s’achève pas sur l’unité du genre humain et de la planète terre, bien au contraire, une quête puissante d’insularité se manifeste au sein de tous les grands ensembles continentaux.

Le troisième élément est de très grande portée historique. Je le caractériserais ainsi ; l’Union européenne poursuit une aventure, celle du dépassement de la condition politique, qui la place en apesanteur par rapport à tout le reste du monde, et particulièrement par rapport aux Etats-Unis, dont le rapport au réel demeure solide. Ce dépassement consiste à placer une foi immense dans l’économie, c’est-à-dire la croissance et la répartition des ressources, mais tout aussi bien à proclamer des droits individuels de manière inflationniste, sans s’interroger sur les conditions qui les rendent concrètement exerçables, et enfin à anticiper une révolution anthropologique, celle d’une société d’individus totalement sortis de la transcendance et de l’espoir, seulement occupés pendant bientôt un siècle d’espérance de vie, à en profiter au maximum, de toutes les manières, et sans autres questions.

Bien entendu, le troisième élément est de loin le plus important, pour nous en tous cas, car il nous rend terriblement exposés et terriblement fragiles à la fois.

2 – Comment la France et l’Europe peuvent-elles tirer leur épingle du jeu ?

La question centrale me semble celle du rapport au réel. Le mot de « realpolitik » l’exprime assez bien.

Le premier facteur de renouveau est la conscience juste, raisonnable mais résolue, de nos intérêts nationaux et européens. Ces intérêts, autant le dire tout de suite, ne se confondent pas avec les intérêts des Etats-Unis. Ce que j’avais appelé « la déception Obama » (dans l’Expansion, dès 2008) vient essentiellement de cette perception, sensible à gauche ; le Président Obama est américain et poursuit les intérêts de l’Amérique. Il faut prendre acte d’un écart croissant entre les intérêts de l’Europe occidentale et ceux des Etats-Unis, et tourner la page de la subordination de l’Europe au magistère américain tel que Jean Monnet et Robert Schuman l’ont organisée. L’Europe n’est pas la colonie de son ancienne colonie, elle n’est pas aux ordres de Washington ou du Pentagone, et il est d’ailleurs possible que certains, outre-Atlantique, soient prêts à demander à l’Europe d’assumer davantage son indépendance stratégique. En tous cas, tout se passe comme si l’Union européenne, première puissance économique au monde, demeurait interdite de mobiliser sa puissance au service de ses intérêts, la seule au monde dans ce cas !

Le second facteur est le retour de la fierté légitime des Européens, et en particulier des Français. Qu’il s’agisse de l’augmentation du niveau de vie, y compris au cours de ces vingt dernières années, qu’il s’agisse des succès éclatants des entreprises françaises – dans tous les domaines où un champion national existait dans les années 1950-1960, il est devenu leader européen, voire mondial - qu’il s’agisse tout simplement de la civilisation, telle qu’elle demeure éclatante dans la civilité, la courtoisie et dans les mœurs, partout du moins où l’Europe demeure européenne, la fierté est légitime et la sinistrose incompréhensible. S’explique-t-elle par autre chose que par la haine manifeste que tant d’institutions, de mouvements, de sachants et de bien-disants, au nom de l’Union dévoyée, portent à tout ce qui s’appelle peuples d’Europe ? Ici encore, la situation est curieuse qui interdit aux Européens de se dire, de compter et de se nommer.

Le troisième facteur est là ; les atouts structurels de l’Europe n’ont été qu’écornés par la liquidation forcenée qu’une forme de néo-libéralisme leur a fait subir. Ces atouts que sont la tenue des territoires, l’autorité des Etats, l’égalité devant la loi, le faible niveau de la corruption, la liberté de faire et de dire, sont exceptionnels dans l’espace et dans l’histoire. Ils nourrissent ce qui reste du rêve européen dans le monde. En même temps, il faut bien observer que certains sont en réelle dégradation, particulièrement en France. Montée de la corruption, éloignement des élites autoproclamées, indifférentes à la décivilisation des mœurs et des rapports humains, censure pesante des opinions et des débats, affaiblissement de l’autorité de l’Etat et sentiment d’inégalité devant la justice sont autant de signaux graves, à corriger d’urgence ; ce serait déjà là un beau programme pour 2012 !

Le dernier facteur est politique. L’Union européenne n’est forte que par les Nations qui la composent et par l’élan des peuples qui la font. Tout ce que l’administration européenne manigance et déploie contre les peuples et les Etats affaiblit moins les Nations que l’Europe entière. Il faut être attentif à cet égard à la pression américaine, si bien relayée par la Grande-Bretagne, qui consiste à défaire les peuples et les Nations pour ne laisser de l’Europe qu’un marché ouvert aux nouveaux colons de la City ou de Wall Street – un marché dont les naïfs acteurs auraient abandonné toute prétention à la puissance, ou simplement à l’autonomie.

3 – Vous parlez d’un « homme bulle ». Comment le définissez vous ?

L’homme bulle est l’homme de marché. C’est l’homme sans origines, sans appartenances et sans liens, l’homme qui a abandonné la terre qui est sous ses pieds, l’homme qui est prêt à faire valoir indéfiniment ses droits contre la société qui les lui accorde, l’homme réduit au consommateur désirant. C’est un mutant, que l’industrie du vivant est ou sera bientôt capable de produire en masse. C’est l’individu dénaturalisé, que l’idéologie du métissage expose avec complaisance, dans un racisme à rebours inavoué, mais éclatant. C’est un clone conforme, sans croyances et sans jugement propre, indéfiniment capable de s’absorber dans son image et sa satisfaction.

Inutile de le dire, cette révolution anthropologique est européenne, elle repose sur une idéologie caractérisée, celle du sans frontiérisme et du libre-échangisme généralisé, elle comporte la perte de l’histoire, de la mémoire et du passé, comme la perte de la conscience de soi et des siens ; à ce titre elle me semble infiniment porteuse de violence à venir, et aussi de malheur individuel.

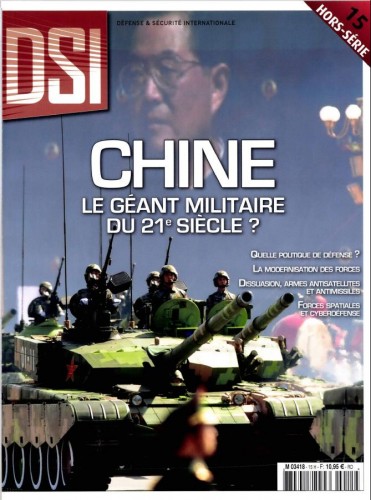

4 – Quels sont les défis qui attendent la Chine ?

Certains des défis internes sont bien connus, du vieillissement à venir à la destruction du milieu de vie, et notamment des terres arables, à la fragilité probable de certaines infrastructures – le barrage des Trois Gorges ? – et plus encore, à l’émancipation probable d’une grande part de la nouvelle bourgeoisie urbaine dont il n’est pas certain qu’elle ne soit pas pour le Parti une boîte noire. Le plus considérable me paraît la capacité à faire de la Chine nouvelle une Chine – à éviter la banalisation et le déracinement culturel et moral complet de la population chinoise. Et le défi, que je crois compris, est que la Chine n’a aucun intérêt à jouer le jeu de la confrontation des intérêts et des puissances que les Etats-Unis veulent lui faire jouer, et elle n’a aucun intérêt à aller sur le terrain où elle est attendue.

A l’extérieur, le défi est évident ; une campagne antichinoise se développe avec une rapidité et une violence qui m’étonnent. Les maladresses de l’émergence ou l’avidité du géant ne l’expliquent pas seules. Lors la visite du Président Hu Jintao aux Etats-Unis, les caricatures n’étaient pas loin d’imputer à la Chine la responsabilité de la crise économique, du réchauffement climatique, et du nazisme réunis ! Le péril jaune connaît une actualisation assez explicable, par la crise, par la réalité de l’arrivée d’une puissance qui bouscule les équilibres, par la peur de l’inconnu qui se découvre et se révèle. Faut-il ajouter un autre phénomène ? Ce que beaucoup ne diraient pas de nos voisins du sud de la Méditerranée, ils le disent sans vergogne des Chinois. Le Chinois devient l’Autre absolu, et bientôt le Mal. La peur de la Chine et/ou la haine des Chinois donnent un exutoire autorisé à des passions qui s’interdisent d’autres cibles. A ceux-là, il faut seulement poser une question ; l’Occident s’est il si bien conduit qu’il puisse continuer à donner des leçons à un pays qu’il a intoxiqué, ruiné et pillé ?

5 – “Les fondements d’une société sont dans l’identité et sont dans la frontière”, dites-vous. Cette redécouverte de la condition politique (la frontière et l’identité) constitue-t-elle la seule planche de salut des sociétés occidentales ?

Non, mais le salut ne se fera pas sans eux ; il s’agit simplement de renouer avec la condition politique, et d’accepter que les fondements de cette condition s’imposent à ceux là même qui prétendent les nier. Quand on nie la frontière, on crée des péages et des murs ; quand on nie l’identité, on rend bientôt le corps politique incapable de se déterminer et bientôt, de se conduire. Nous en sommes là. Cela ne suffit pas bien évidemment. Mais c’est une condition. S’il y en a qui sont Européens, c’est que d’autres ne sont pas Européens, et n’ont aucune vocation à le devenir ; sinon, l’Union européenne serait en train de recréer un rêve d’empire universel ! s’il y a une Europe, elle est définie par une frontière, qui peut être tout ce que l’on veut qu’elle soit, mais qui est et demeurera longtemps territoriale ; nous n’en avons pas fini avec la terre que nous avons sous nos pieds, avec nos origines, nos voisins, nos quartiers et nos régions ! Ce qui me paraît grave dans le déficit européen dramatique sur ces sujets, c’est qu’il affaiblit les chances d’intégration. Faire société entre ceux qui ne partagent ni origine, ni croyance, ni mœurs, suppose que leur appétit pour faire quelque chose en commun soit puissant et déterminant ; encore faut-il le choisir, le déterminer, c’est-à-dire le distinguer, l’identifier, et l’imposer. C’est tout le secret américain que l’immense adhésion de la diversité individuelle à l’unité du projet collectif ! La société de marché et de droits européenne interdit que n’importe quel projet politique soit construit, parce qu’il affirmerait que la société domine l’économie ; et l’Union européenne, moyen du marché, interdit en effet toute expression des peuples européens sur ce sujet. L’écart avec les Etats-Unis, qui demeurent tout ce qu’est une Nation habitée d’un projet, est sidérant.

6 - Quels sont les acteurs majeurs de la scène mondiale ?

Tout conduit à parler des puissances émergentes, avec les succès passés et certains échecs probables, avec aussi l’immense question de l’Afrique émergente ou pillée… En réalité, le point nouveau et intéressant me paraît se situer ailleurs. Il est du côté des mafias ou des réseaux criminels dont la part dans l’activité économique et dans les relations humaines ne cesse de grandir, au point que des parties entières de nos territoires sont en état d’anomie ; l’Etat ne contrôle plus son territoire, y compris en France, et pas seulement dans les banlieues que l’on identifie aussitôt ; dans le sud méditerranéen, il est intéressant de creuser la question. Il est du côté des intérêts privés, auquel le néo-libéralisme a permis de s’attribuer certaines des capacités réservées aux Etats souverains, par exemple la capacité de faire la guerre – l’explosion des Sociétés Militaires Privées capables de conduire et de facturer des missions de bombardement aérien est exemplaire !- ou encore la capacité de décider des mouvements de population – ne nous y trompons pas, le problème de l’immigration n’est pas le problème des migrants du travail, de la pauvreté ou de la faim, il est plus largement le problème des trafiquants de main d’œuvre et d’acteurs économiques qui savent bien qu’une immigration de masse signe la fin des systèmes de solidarité nationale tels qu’ils ont été construits pour des populations homogènes, dans des mœurs et dans des lois partagées. Et il est, enfin et peut-être surtout, dans l’extension des relations de marché financiarisées à des catégories d’actifs, comme les terres agricoles, comme les récoltes, etc., qui jusqu’alors y étaient largement soustraites.

L’étonnant dans cette situation n’est pas la prolifération des acteurs non étatiques dans des domaines d’intérêt collectif, national ou international, c’est l’abandon consenti de tant d’Etats à des intérêts privés de ce qui était leur, et que d’ailleurs ils pourraient reprendre d’un froncement de sourcils. C’est l’affermage de l’action politique, voire stratégique, aux intérêts privés, dont Dick Cheney et Halliburton sont l’expression caricaturale, et sans doute criminelle. La volonté politique est, du moins chez nous, l’acteur qui brille par son absence ; ce n’est pas le cas ailleurs, derrière chaque marché émergent, c’est une puissance qui émerge !

7 – Le matérialisme hédoniste, le consumérisme effréné et la démesure semblent être à l’origine de dérèglements environnementaux (destruction de la bio-diversité principalement) et pourraient être les facteurs de futurs déséquilibres écologiques. Que faire pour limiter l’hubris qui s’est emparée de l’humanité et que celle-ci retrouve le chemin de la phronesis?

Il serait tentant de faire la morale. Si chacun se limitait à ses besoins et non pas à ses désirs… Mais toute la prétention des religions monothéistes a abouti à si peu changer le cours des choses, et la vie des hommes ! Il est plus intéressant d’examiner comment concrètement instaurer des limites à la convoitise, à la démesure des appétits et au désordre des désirs. Car le monde réel ne résistera pas au désir qui emporte l’Inde, la Chine, et d’autres, vers le modèle de consommation américain… dans ce domaine les choses sont claires, mais dures. Il faut en finir avec l’idéologie du libre-échange, et permettre à chaque peuple de gérer ses échanges avec l’extérieur, notamment dans le domaine des signes culturels et des modèles sociaux ; la liquidation de la diversité des sociétés humaines sera le drame de ce début du XXIè siècle. Il faut renouer avec la démocratie, c’est-à-dire la loi de la majorité, au détriment du contrat et en finir avec l’inflation du droit ; indépendance de la justice, oui, mais dans son lit, qui ne lui permet pas de commander ou de paralyser la volonté populaire ; respect des droits individuels, oui, mais dans les limites que l’intérêt collectif, le bon sens et le caractère national permettent – sinon, le sacre des droits individuels fait barrage à l’histoire. Pour résumer d’un mot, le cours du libéralisme a rompu avec la démocratie et, en France, avec la République ; le temps est revenu d’être radicalement républicain, radicalement démocrate, pour en finir avec l’économisme et le juridisme qui nous placent en apesanteur politique.

8 ) In fine, le néant métaphysique et le vide spirituel ne sont-ils pas les deux principaux “coupables” de la chute de la France et de l’Europe? Comment « réenchanter » ce continent ?

La question est celle du « lieu vide » que devrait être le lieu du pouvoir, l’agora, dans une société qui respecterait également toutes les identités, toutes les religions, tous les choix de vie, etc. Le problème est qu’à les respecter tous, nous n’en respectons réellement aucune, écrit René Girard. Le problème est que faire de l’agora un lieu vide, c’est nier toute singularité à la Cité, à la Nation, à un peuple. Et le problème de ce vide sidéral, c’est qu’il aboutit à une société d’isolement, dans lequel chacun peut déployer indéfiniment dans le domaine privé ses choix individuels, réversibles, à la carte, mais dans laquelle l’interdiction qui pèse sur leur affichage public vide le commun de toute dimension d’appartenance. En clair, si toutes les religions se valent sur le même territoire, si les mœurs sont équivalents, tout devient indifférent, et la banalisation dissout toute chose. Nous en sommes là, et l’exemple du calendrier européen récemment imprimé à quelques millions d’exemplaires qui contient toutes les fêtes religieuses, sauf les fêtes chrétiennes, est l’exemple de la haine de soi qui habite tant de fonctionnaires bruxellois – dans l’impunité totale, sans doute !

Cette situation ne durera pas. La demande identitaire est mondiale, et plus la mondialisation économique se poursuit et s’accélère, plus elle nourrit cette demande. La revanche du symbolique, du rituel, de l’irrationnel, est écrite, elle est à maints égards déjà là. Le moment où le décalage politique entre ceux qui resteront rivés aux anciens discours, de la croissance, de la gestion, de la banalisation économique, et ceux qui capteront la demande symbolique, identitaire et distinctive, va exploser, est proche. L’économie ne fait pas société, et les hommes ne sont pas qui ne savent pas dire leur nom, le nom de leur père, et le nombre des hommes de leur clan.

Propos recueillis par Maurice Gendre (Enquêtes&Débats, 19 janvier 2011)