Les dernières années de la démocratie en Europe ?

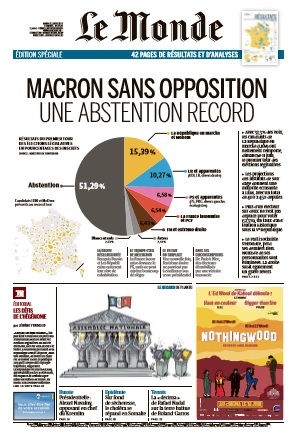

Les dernières élections marquent un nouveau recul de la participation au processus électoral. Les citoyens ont compris que leur vote n’a plus le pouvoir de transformer leur monde et que d’autres pouvoirs travaillent notre environnement et influent sur notre vie de quartier, familiale, professionnelle, etc. Ces autres pouvoir ne sont pas démocratiques. Face à eux, le pouvoir politique semble impuissant et le vote comme acte politique, encore davantage. Le peuple qui est théoriquement la puissance agissante et simultanément, le destinataire de cette puissance, est transformé en profondeur par l’action de ces pouvoirs non démocratiques. Ce constat aboutit logiquement à un désengagement massif des citoyens à l’endroit du processus électoral.

La démocratie est un principe de gouvernement défini habituellement comme le « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ». « Gouvernement du peuple » signifie que le pouvoir tient sa légitimité du peuple qui l’incarne et est souverain. « Pour le peuple » signifie que les choix politiques sont dédiés aux intérêts du peuple ; et « par le peuple », qu’il exerce lui-même ce pouvoir par des mécanismes de décision, participation, délégation, contrôle, élection et de révocation.

Dans les faits, cette définition, souvent invoquée pour définir le fonctionnement démocratique, est issue du discours de Gettysburg d’Abraham Lincoln. La démocratie athénienne accorde cette légitimité non au peuple mais au citoyen, qui ne l’est pas automatiquement du fait de son lieu de résidence ou de son appartenance à l’espèce humaine, mais le tient de son appartenance à la « Cité », c’est –à-dire à une institution politique selon des critères variables (naissance, fidélité supposée à l’institution, services rendus, âge, sexe, etc.). En synthèse, la démocratie définit, dans un processus récursif, les contours d’un acteur politique (le peuple, constitué par la somme de ses citoyens) qui est en lui-même la finalité de sa propre action et simultanément le moyen de la réaliser.

Cet idéal démocratique est dans les faits, contraint ou limité par trois paramètres : 1 - les compétences réelles des acteurs (peuvent-ils, par l’expression de leur volonté, réaliser leurs intérêts ?), 2 - leur nature (selon quels critères sont-ils admis à en être acteurs et donc décisionnaires et à en déterminer les finalités) et 3 - leurs moyens (par quels moyens exercent-ils leur volonté).

Le système démocratique présente un certain nombre de défauts bien identifiés depuis des siècles et sur lesquels je ne m’étendrai pas. Le premier d’entre eux est son caractère acompétent et donc d’un certain point de vue, irrationnel, dans la mesure où il institue le pouvoir d’une majorité, non d’une compétence ou d’une connaissance. D’autre part, les confrontations de pouvoir et d’influence, la recherche de l’assentiment des citoyens, favorisent logiquement la démagogie et/ou la trahison des promesses faites en période de campagne pour se faire élire. Enfin, comme les autres formes de gouvernement, sa corruptibilité introduit de nombreux biais dans son mode de fonctionnement. La démocratie ne fonctionne pas non plus de la même façon dans une société simple, homogène et de petite taille que dans une société complexe pour des multitudes hétérogènes. Dans une société complexe, la multiplication des institutions, des contre-pouvoirs, des lois et des règles rend l’exercice des institutions inaccessible au plus grand nombre et entraîne une professionnalisation de l’exercice du pouvoir et de fait aussi, un ralentissement de la prise de décision et de la mise en œuvre de ces décisions. C’est à cette tendance que semble répondre le processus de dé professionnalisation de la vie politique engagé par Emmanuel Macron.

Une fois énumérés ces reproches, il reste encore deux arguments lourds à l’encontre de la démocratie occidentale.

Pour définir le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, encore faut-il définir ce qui fait pouvoir. La population votante est aujourd’hui travaillée par des pouvoirs sur lesquels elle n’a pas prise. De fait, le « pouvoir » évoqué par Lincoln est devenu une partie de plus en plus faible des formes de pouvoir en concurrence dans la société complexe industrielle moderne. La plupart des autres formes de pouvoir ne subissent pas la contrainte des principes démocratiques.

Les régimes démocratiques sont en principe organisés selon le principe de la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, théorisé par Montesquieu, afin d’éviter leur concentration entre les mains d’une seule personne. Certaines Constitutions privilégient la stricte séparation des pouvoirs ; d’autres leur permettent, tout en étant distincts, de disposer de moyens de contrôle les uns à l’égard des autres. Ces trois pouvoirs se neutralisent d’ailleurs souvent entre eux.

La démocratie dans une société complexe impliquant la représentation et la délégation, ne donne pas d’autre pouvoir au peuple que celui de choisir des représentants. Mais ceux-ci sont triés et littéralement "vendus" par d’autres pouvoirs (médiatiques, financiers etc.) à un corps électoral dans un processus qui ressemble plus à celui de The Voice qu’à celui de l’Agora.

La surdétermination des pouvoirs médiatiques, économiques ou technoscientifiques, soumet les citoyens à des rapports de force contre lesquels les lois, polices ou armées sont largement inopérantes. La transformation des sociétés est le fait de pouvoirs non-démocratiques et les systèmes démocratiques s’adaptent à des contraintes sur lesquelles ils n’ont pas prise mais qui eux, exercent leur puissance sur la source de la légitimité : le peuple. De fait, l’impératif de souveraineté à la base du principe démocratique (peuple souverain) est vidé de sa substance. Si la somme des pouvoirs qui impriment leurs capacités de transformation sur notre société ne sont pas démocratiques, la société démocratique, ne pouvant plus compenser ses faiblesses endogènes (loi du nombre, corruptibilité, lenteur, irrationalité, compétences, démagogie) expose les « citoyens » à toutes les expérimentations sociales, économiques, culturelles ou normatives. Le processus électif n’est alors plus que la courroie de transmission des véritables pouvoirs, de ceux qui les détiennent, et des objectifs de ceux qui les déterminent.Il est à peine exagéré de dire que la démocratie parlementaire est la forme de gouvernement qui abandonne le plus de puissance aux pouvoirs non-démocratiques.

Le deuxième argument qui peut nous faire sérieusement douter des vertus de la démocratie parlementaire occidentale est plus définitif. Dans la mesure où elle fait du peuple en état de voter, la source légitime et la destination de son action, elle est devenue un processus de légitimation perpétuel d’un existant anthropologique « travaillé" par des pouvoirs non-démocratiques.

Explications. Chaque critère (essence : qui est le peuple ? projet : quelle est sa volonté ? méthode : comment réalise-t-il cette volonté ? outils : via quelles institutions ?) rétroagit sur l’autre. C’est dans ce processus de rétroaction facilité que se situe la spécificité du système démocratique. Et nous avons vu que le mode de gouvernement démocratique occidental, est récursif puisqu’il définit les contours d’un acteur politique (le peuple, constitué par la somme de ses citoyens) qui est en lui-même la finalité de sa propre action et simultanément le moyen de la réaliser.

De fait, les transformations affectant l’un de ces quatre paramètres (essence, projet, méthode et outils), modifient les autres et justifient des adaptations permanentes sous la pression des rapports de forces. Cette capacité d’adaptation des formes de gouvernement démocratiques à leurs contraintes historiques (épidémies, transformation de la composition de la population, évolution culturelles, économie, etc.) peut être perçue comme une force mais forge par ailleurs une instabilité de nature particulière.

Les redéfinitions de ce qui constitue le « peuple », les « nationaux » ou « citoyens » sont permanentes, soit du fait de l’évolution naturelle de sa composition, soit du fait des manipulations par des représentants politiques de la composition de la population en attribuant le statut de citoyen ou « national » selon leurs objectifs électoraux ou leurs visions idéologiques. L’immigration massive modifiant la composition du « peuple », a bien transformé simultanément la nature de ses besoins, l’expression de sa volonté et ainsi, les moyens de parvenir à le servir.

Winston Churchill évoquait la démocratie comme « la pire forme de gouvernement à l'exception de toutes celles qui ont été essayées au fil du temps » ; elle est aujourd’hui le paravent de toutes les autres formes de gouvernement de l’histoire et de nouveaux pouvoirs, dissimulés derrière le masque de la souveraineté populaire. Ces pouvoirs en s’exerçant, « travaillent » en profondeur le peuple, et modifient en profondeur la source initiale de la légitimité. La démocratie est un mécanisme de gouvernement rétroactif qui assure la continuité de ses institutions et de ses méthodes de gouvernement en les adaptant à une population changeante ou en sacrifiant ses méthodes, ses principes et ses populations initiales au rapport de force majoritaire, et ce qui en découle.

De ce fait, le système démocratique occidental ne peut constituer un système de gouvernement protecteur pour la population qui l’institue. Ceci pour une raison simple : ce système redéfinit ce qui constitue le peuple, la nature des pouvoirs sur lesquels il a prise, et les moyens de ses institutions.

Une population ainsi modifiée décide inévitablement de changer la définition de ce qui le constitue. Le changement de définition de ce qu’est le peuple est le processus auto-correctif par lequel les institutions, leurs représentants qualifiés et la masse du corps électoral modifié assoit les transformations et même le remplacement du peuple autochtone, par une masse votante, dirigée par des élites triés par des pouvoirs non-démocratiques.

En conclusion, la démocratie occidentale est l'exercice du droit du plus fort (les plus riches et / ou les plus nombreux) et non un mode de gouvernement capable d’assurer la continuité d’un projet civilisationnel, d’une culture ou d’une population initiale. Elle est simultanément la plus corrompue par les influences des pouvoirs non-démocratiques et la moins conservatrice sur le plan des fondamentaux anthropologiques, civilisationnels et culturels. Les institutions démocratiques présentent l’avantage d’être dynamiques, récursives et auto-correctrices et l’inconvénient de ne pas protéger l’humus des sociétés : les populations qui les ont fait advenir dans l'histoire..

Sapée par l’élargissement et la complexification des sociétés, la démocratie ne pourra retrouver sa pertinence comme mode de gouvernement que dans des formes d’organisations relocalisées et simplifiées. Compte-tenu de la nature des enjeux prioritaires auxquels nombre de peuples devront faire face en Europe dans les années à venir, la démocratie parlementaire, devenue une cybernétique sociale à l’usage de l’Etat profond occidental, laissera probablement la place à des formes de gouvernement plus adaptées aux enjeux et aux besoins des Européens.

Ce désengagement de l'Europe à l'égard de la forme démocratique parlementaire aura des conséquences importantes dans nombre de zones qui ont subi les influences de son hardpower puis de son softpower ces cent dernières années. En particulier les pays qui ont transposé, souvent sous la contrainte, le fétichisme organisationnel occidental. Ce désengagement, enfin, pourrait marquer le début d'une reprise de la digestion institutionnelle et politique du parlementarisme démocratique, par des pays qui disposent de leur génie politique propre. Car la condition sine qua nonde la renaissance du principe démocratique sous une forme modifiée sera encore qu'il existe des peuples vivants pour le rendre possible...

Laurent Ozon (Century news, 13 juin 2017)