Quotient Intellectuel et intégration dans les sociétés complexes

Le quotient Intellectuel ou QI est un mot employé depuis 1912 pour désigner une valeur mesurée par des tests psychométriques. Le plus courant en France et dans le monde est le Wechsler Adult Intelligence Scale ou WAIS pour la mesure de l’intelligence chez l’adulte et le Wechsler Intelligence Scale for Children ou WISC pour les enfants à partir de six ans. S’il ne mesure évidemment pas la sociabilité, l’empathie, le sens moral ou la créativité, le QI cherche à mesurer le Facteur g ou l’intelligence générale (efficience cognitive mesurée), c’est à dire la capacité à résoudre des problèmes plus ou moins exactement et plus ou moins rapidement. Il se compose en général de trois catégories : les tests verbaux, les tests de performance et les tests logiques. En France, ces tests sont passés auprès d’un psychologue et durent approximativement deux heures. Le QI mesuré chez l’enfant est stable toute sa vie à l’exception des accidents de santé susceptibles de stimuler (bipolaire en phase maniaque) ou de détériorer ses capacités (maladie avec fièvre, dépression, etc.). De bons résultats aux test de QI sont corrélés positivement à la réussite sociale ou au niveau d’étude (ce qui ne signifie pas que le niveau d’étude mesure le QI) et corrélés négativement à l’exclusion sociale et à la pauvreté (ce qui ne signifie pas que la richesse mesure le QI). La valeur 100 fixe la moyenne (ou valeur médiane) dans une population donnée. Par exemple si le test est passé en France, la valeur moyenne de 100 fixera la médiane des notes mesurées sur le territoire national. En comparaison de la moyenne internationale, la moyenne française est aujourd’hui de 97. Les personnes qui obtiennent des notes élevées aux tests de QI sont plus « douées » de fonctions cognitives ; on utilise le terme « surdouées » pour désigner celles qui se trouvent dans les 2% les mieux notés de la population (autour de 130 points). Le terme de « précocité intellectuelle » est généralement utilisé en lieu et place de « surdoué » pour des raisons de susceptibilité culturelle liée à la perception de la mesure ou de l’appréciation hiérarchique, même si ce mot est discutable dans la mesure où le QI est considéré comme stable à partir de l’âge de 7 ans.

Le QI est une mesure comparative (par rapport à la somme des autres personnes testées) et indirecte (car il estime la valeur de réussite à partir des questions posées plutôt qu’à partir d’un instrument de mesure directe comme le thermomètre ou le baromètre). Les tests de QI ne prédisent ni les bonnes actions, ni la réussite sociale, ni la valeur subjective d’un individu mais uniquement sa capacité à traiter des informations et apprécier un problème pour y répondre de façon rapide et exacte. De nombreuses études effectuées durant 40 ans sur des milliers de jumeaux homozygotes et vivants dans ou hors du foyer de leurs parents biologiques ont démontré qu’une part importante de la valeur du QI est héréditaire. Le facteur environnemental (éducation, alimentation, etc.) a une influence certaine sur les résultats mesurés ; mais cet « environnement » est lui-même déterminé chez les humains par les caractéristiques cognitives de ceux qui l’aménagent.

Le QI mesure donc une efficience cognitive mais les tests permettent progressivement de dégager des constantes de caractère et de comportement chez les sujets testés aux notes les plus extrêmes. En synthèse, les surdoués sont des personnes qui présentent des fréquences importantes de particularités communes. Parmi les caractéristiques les plus fréquentes, on trouve l’hypersensibilité (sens aigu de la « justice », anxiété précoce, perceptions sensitives plus aiguisés, grande attention simultanée, etc.), le besoin d'une plus grande précision dans les informations échangées ; une fréquence plus élevée que la moyenne de pathologies psychiatriques (TOC, paranoïa, hyperactivité, psychoses maniaco-dépressives, sociopathie, etc.) qui influent parfois à rebours sur les capacités d’intégration et de réussite sociale ; des cycles de sommeils différents (phases de sommeil paradoxal plus longues et plus nombreuses) ; une mémoire plus rapide et plus ample, la capacité plus fréquente d’effectuer des déductions logiques rationnelles instantanées et non-décomposables ou non-explicables ; un traitement de l'information (sorte de « mémoire tampon « ) qui permet des connexions mémorielles plus nombreuses et complètes qui offre ultérieurement une grande vitesse de traitement des informations complexes mais peut aussi présenter un handicap lorsque la problématique est basique et la réponse attendue, simple ; enfin des degrés de précocité sexuelle et des taux de reproduction plutôt inférieurs. Ces valeurs de fréquences ne fournissent que des corrélations statistiques et non des rapports de cause à effet.

Chez les sujets qui disposent des notes d’évaluation les plus basses (plus petits QI), on trouve des capacités mémorielles et analytiques significativement plus réduites, un temps de traitement de l’information complexe significativement plus long, un taux de sociopathie plus élevée et ce qui en découle (violence, interactions avec la justice, faible capacité d’intégration sociale, etc. ; mais aussi des preuves évidentes de corrélations négatives entre la précocité sexuelle et l’intelligence mesurée. Pour faire simple, le QI est corrélé à la stratégie de reproduction (maîtrise des capacités de reproduction ou choix culturels qui les influencent), à la capacité d’intégration ou d’adaptation sociale (professionnelle, culturelle,) et à la capacité d’acquisition de compétences. Celles-ci influencent la capacité générale à une coexistence harmonieuse dans des sociétés complexes comme les nôtres (fort niveau de différentiation fonctionnelle, d’auto-domestication des comportements et hiérarchie sociale) dans la mesure où le mode de production des ressources et des richesses est devenu plus dépendant de la capacité cognitive générale des individus. L’exclusion dans les sociétés modernes résulte le plus souvent d’une inadaptation entre les capacités cognitives et caractérielles des exclus et les demandes de leur système économique et social. En témoignent par exemple les corrélations régulièrement constatées entre QI et niveau d’études, niveau de revenus, criminalité etc. comme déjà évoqués plus haut.

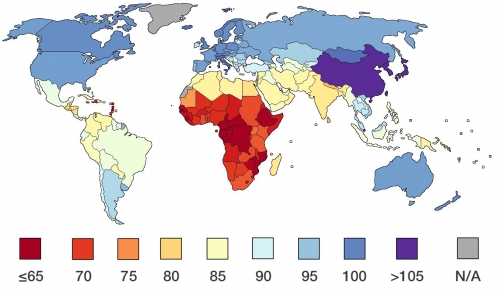

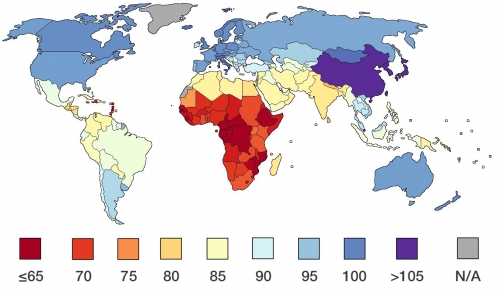

La plupart des analyses basées sur le Quotient Intellectuel font ressortir des différentiels de résultats selon les populations. Ces résultats montrent une différence de résultats moyens tant au niveau des moyennes nationales comparées (voir ci-dessus), que pour des pays multi-ethniques, à l’intérieur des populations testées. Ces données, significativement corrélées à des facteurs qui impactent directement la capacité de cohabitation sociale, d’intégration économique et culturelle, influencent, en fonction des dynamiques démographiques de chaque population, les caractéristiques générales mesurables de cette société (PIB, IDH, Taux d’alphabétisatisation, etc.)

L’apport massif de populations provenant de zones dont le QI moyen est faible dans les sociétés occidentales qui ont externalisé les fonctions de production pour se concentrer sur les fonctions de services (qui sont de fait plus abstraites, conceptuelles et intellectuelles) semblent être incohérent sur le strict plan économique et plus que risqué sur le plan de la stabilité sociale. Si ce choix politique emporte l’adhésion des élites dirigeantes depuis quarante ans, on peut donc imaginer que ce n’est pas pour les effets positifs attendus pour les pays dont elles ont la charge. Ne restent alors que trois explications : l’impuissance, l’incompétence/ignorance ou la volonté de nuire.

Laurent Ozon (Century News, 14 juin 2017)