Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Caroline Galactéros, cueilli sur le site de Geopragma et consacré à la question de l'Eurasie. Docteur en science politique, Caroline Galactéros est l'auteur de Manières du monde, manières de guerre (Nuvis, 2013) et de Vers un nouveau Yalta (Sigest, 2019). Elle a créé en 2017, avec Hervé Juvin, entre autres, Geopragma qui veut être un pôle français de géopolitique réaliste.

L’Eurasie : le nouveau Far East économique et stratégique pour la France et l’UE ?

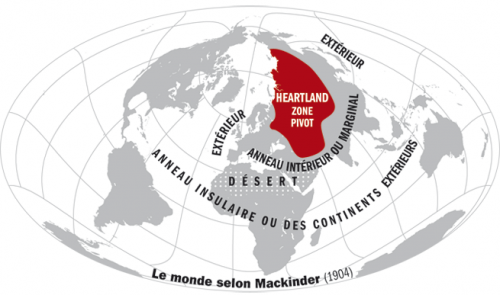

« Celui qui domine le Heartland commande « l’ile-monde » (l’autre nom de l’Eurasie) ; celui qui domine « l’ile-monde » commande le monde. »

Ainsi parlait le géographe- stratège britannique Mackinder …en 1904 ! L’Amérique a fait son mantra géopolitique de cet oracle et le grand Z. Brezinski conseiller de bien des présidents américains jusqu’à Barack Obama, l’a candidement expliqué dans son remarquable « Grand échiquier » en 1997.

Eh bien nous y sommes ! La hantise de la géopolitique américaine a toujours été l’unification de l’Eurasie et l’émergence d’une puissance continentale la contrôlant. Les Etats-Unis s’appliquent à dominer cet espace géopolitiquement concurrent par l’éparpillement et l’affaiblissement des souverainetés étatiques européennes et eurasiatiques. Via l’embrigadement otanien, l’extraterritorialité juridique, les sanctions contre la Russie, les intimidations et chantages de tous ordres, etc… Divide et impera. C’est la raison de toute la pression exercée depuis 60 ans sur l’UE – comme de toutes les politiques antirusses -, afin que jamais l’Europe de l’Ouest n’ose se tourner vers l’est du continent. Car, sans même parler d’union ou d’intégration, un simple rapprochement tactique assumé entre l’UE et l’Eurasie amoindrirait mathématiquement l’influence américaine globale et régionale, y compris face désormais à la puissance chinoise.

A l’autre bout du monde, le nouveau « deuxième Grand » du duopôle stratégique, la Chine, via les Nouvelles routes de la Soie, cherche à prendre l’Europe en sandwich. Et que dit la malheureuse proie ? Elle s’insurge mollement, se laisse faire et se croit même maligne en jouant la Chine contre la Russie. La tenue en 2016 du Forum de « l’initiative des Trois mers » (Baltique, Adriatique, Mer noire) a vu s’ébaucher le raccordement de 12 pays d’Europe centrale et orientale au projet des Routes de la Soie…mais contre la Russie. En 2020 doit se tenir 1er forum UE-Asie centrale, qui sera lui aussi dirigé indirectement contre la Russie. L’UE veut donc bien collaborer avec l‘Asie centrale…. Mais en en excluant la puissance centrale et stratégiquement pivot ! Elle voit l’Eurasie…. à moitié. Ce n’est évidemment pas un hasard, mais c’est une erreur stratégique lourde qui procède d’un aveuglement atlantique. Encore une fois, nous faisons le jeu américain sans voir que nous en sommes la cible.

Pourtant, si l’UE (et ses acteurs économiques petits ou grands) se rendaient compte du potentiel économique, géopolitique et sécuritaire qu’un dialogue institutionnel et une coopération étroite avec l’Eurasie au sens large (Asie centrale plus Russie) recelait, elle sortirait ipso facto de sa posture si inconfortable entre USA et Chine et constituerait une masse stratégique-économique considérable qui compterait sur la nouvelle scène du monde.

Or, ce sujet n’est quasiment jamais abordé dans son potentiel véritable et est totalement absent des radars de l’UE et de celle de la plupart de nos entreprises. Par anti-russisme primaire, inhibition intellectuelle, autocensure, aveuglement.

Les parties orientale et occidentale du continent eurasiatique sont les 2 plus grandes économies mondiales : UE et Chine. Pour ne parler que de l’UEE -pendant de l’UE- : un marché de plus de 180 millions d’habitants (sans parler de tous les accords de partenariat en cours de négociation). L’Organisation de Coopération de Shangaï (OCS) représente 43% de la population mondiale mais est dominée par la Chine. La force de l’Eurasie tient à son capital en matières premières et ressources minérales. 38% production mondiale d’uranium sont notamment concentrés au Kazakhstan. 8% du gaz et 4% du pétrole aussi, pour les seuls pays d’Asie centrale, sans compter naturellement la Russie. La construction d’infrastructures gigantesques à l’échelle continentale de l’Eurasie est la grande affaire du 21 siècle. Avec le passage des corridors et routes de transit, on est face à un gigantesque hub de transit eurasiatique.

L’Eurasie est donc l’espace naturel du maintien de la puissance économique européenne et de son renforcement stratégique à court, moyen et long terme.Bref, c’est le socle du futur dynamique de l’Europe. Nous devons nous projeter vers cet espace plutôt que de nous blottir frileusement en attendant que Washington, qui poursuit à nos dépens ses objectifs stratégiques et économiques propres, consente à nous libérer de nos menottes.

On retorquera que rien n’est possible sans le règlement des questions de l’Ukraine et de la Crimée ? C’est faux ! Ce sont des freins largement artificiels et gonflés pour les besoins d’une cause qui n’est pas la nôtre et nous paralyse. Ce syndrome de Stockholm nous affaiblit et justifie les sanctions interminables pour limiter les capacités économiques et financières russes face à Pékin et neutraliser le potentiel économique européen. Tout cela saute aux yeux. Pourquoi, pour qui se laisser faire ? Il nous faut prendre conscience d’une communauté d’intérêts et d’une urgence à changer drastiquement d’approche en y associant des partenaires européens parfois contre-intuitifs, tels la Pologne, pont logistique idéal entre les deux espaces.

Comme la Russie, l’Europe est en effet prise entre USA et Chine. Le point de rencontre -et de concurrence- Russo-chinois est l’Asie centrale. Certes il existe depuis 2015 un accord d’intégration de l’UEE dans les projets de la Routes de la Soie conclu entre les présidents Poutine et Xi Jing Ping. Mais c’est un accord inégal, du fait des masses économiques et financières trop disparates entre Moscou et Pékin qui avance à grands avec l’OBOR et au sein de l’OCS pour contrôler l’Asie centrale, pré carré russe, puis se projeter vers l’UE.

Nous avons en commun avec la Russie tant de choses, mais certainement une commune crainte d’un engloutissement ou du dépècement chinois. Ainsi, l’Eurasie est prise entre deux poids lourds et promise à la dévoration si UE et Russie ne se rapprochent pas autour d’enjeux économiques industriels et sécuritaires notamment. La Russie est en conséquence, n’en déplaise à tous ceux qui la voient encore comme une pure menace, l’alliée naturelle de l’UE dans cette résistance qui ne se fera ni par le conflit, ni par l’intégration stricte, mais par la coopération multilatérale et multisectorielle. Il faut en conséquence ne pas craindre d’initier des coopérations économiques, politiques, culturelles, scientifiques et évidemment sécuritaires entre ces deux espaces.

L’intégration continentale eurasiatique en tant que coopération des sociétés et des économies à l’échelle du continent eurasiatique tout entier doit devenir une priorité pour l’UE et la nouvelle Commission européenne. La modernisation et la puissance économique sont en train de changer de camp. L’Europe s’aveugle volontairement par rapport à cette révolution. Ses œillères géopolitiques et l’incompréhension dans laquelle elle demeure, face à la Russie qui est pourtant son partenaire naturel face à la Chine comme face aux oukases américains extraterritoriaux, l’empêchent de tirer parti des formidables opportunités économiques, énergétiques, industrielles, technologiques, intellectuelles et scientifiques qu’une participation proactive aux projets d’intégration eurasiatique lui permettrait. Il faut en être, projeter nos intérêts vers cet espace d’expansion et de sens géopolitique si proche et si riche, et cesser de regarder passer les trains en attendant Godot.

Caroline Galactéros (Geopragma, 3 février 2020)