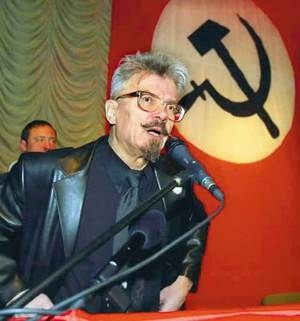

Édouard Limonov, la rock star du national-bolchevisme

« Tout le monde ne peut chanter,

Il n’est pas donné à chacun

De tomber comme une pomme aux pieds des autres.

C’est ici la suprême confession d’un voyou. »

Ces vers sont de Sergueï Essenine, un poète aussi immense que sa patrie – cosaque, paysanne, mais aussi soviétique. Oh que non, tout le monde ne peut pas chanter. Chanter, c’est ce qu’Édouard Limonov faisait le mieux, les femmes et la guerre. Ses femmes, qu’il épousait, indécrottable romantique, mais d’un romantisme noir (cinq mariages – et un enterrement désormais), sortaient d’un tableau de la Fronde ou d’une planche de Corto Maltese, entourées d’odeurs de canon et de venin envoûtant. Quant à la guerre, il en chérissait la violence sans aucune restriction. Chante, déesse, la colère d’Édouard !

Curieux destin que le sien. Il est resté jeune jusqu’au bout, mort à soixante-dix-sept ans dans la fleur de l’âge. Même vieux, il demeurait tel qu’il était au sortir de l’adolescence. Il possédait le pouvoir miraculeux de ne pas vieillir, par la seule grâce de la génétique et de la poétique. Jusqu’à ses derniers jours, il a ainsi conservé cette inaltérable jeunesse, Rimbaud des steppes aux semelles de vent, la peau légèrement ridulée et l’énergie fiévreuse des survivants chevillée au corps. Survivant, il l’était depuis ce jour de 2016 où un chirurgien avait extirpé de son cerveau en feu un caillot de sang gros comme un poing. Il a raconté tout cela dans Et ses démons (2018). « J’ai été pratiquement dans l’autre monde. » Oui, il venait d’un autre monde, univers de vieillards brejnéviens, d’idéaux fanés et de maréchaux séniles et congestionnés dont il fut l’enfant terrible, doublement dissident : de la gérontocratie soviétique et du Grand hospice occidental (1993).

Rouge et brun

Caïd dans la banlieue de Kharkov, ville russe d’Ukraine, où il a grandi, animateur de l’underground moscovite (le « souterrain » dostoïevskien) sous Brejnev, héros bukowskien à New York, cosaque à Saint-Germain-des-Prés, où il a connu son heure de gloire dans les années 80, précédé d’une réputation sulfureuse, avec dans ses bagages un livre tapageur et scandaleux, Le poète russe préfère les grands nègres (1979), où il retraçait sa vie de clochard new-yorkais, après s’être fait expulser d’URSS. En quelques mois, le Paris branché adopta celui qui se présentait comme le premier punk d’Union soviétique, le « Johnny Rotten de la littérature », du nom du chanteur déjanté des Sex Pistols. On le regardait à l’instar d’un animal de cirque, comme si on entrait sous un chapiteau pour admirer une bête sauvage ramenée d’une expédition lointaine, un reliquat de barbarie exotique, à califourchon sur une bouteille de vodka et une kalachnikov, qui signait ses livres avec le tranchant d’un tesson de bouteille, dans une langue crue, explosive, directe, aussi directe qu’une série de jabs qui vous envoient au tapis, à des années-lumière de la Russie folklorique et de ses airs de balalaïka. De son vrai nom, il s’appelait Édouard Savenko. Pourquoi Limonov ? Parce que c’est la contraction de limon en anglais, le citron, et de limonka, la grenade en langue verte russe. Il dégoupillait ses phrases comme des grenades et appellera le journal de son parti Limonka.

Rapidement, Jean-Edern le Magnifique le repéra. C’était une créature selon son goût. Il engloutissait des quantités phénoménales d’alcool, en portant des toasts à l’Armée rouge et à la Sainte Russie, tout en célébrant l’esthétique fasciste. Ce qui jetait un froid dans les dîners en ville, mais pas dans le cerveau en ébullition de Jean-Edern Hallier. À eux deux, il furent un peu les Bonnie and Clyde de la polémique. Limonov signait des papiers dans L’Idiot international et Le Choc du mois qui réconciliaient la gauche réactionnaire et la droite révolutionnaire. Rien ne résume mieux cette ligne transversale que l’article qu’Alain de Benoist signa en 1991 dans le journal de Jean-Edern. Il était intitulé « Barrès et Jaurès ». Tous ceux qui aspiraient à ce que le clivage droite-gauche disparaisse pouvaient s’y reconnaître. Un an plus tard, en 1992, le vote sur le traité de Maastricht leur donnerait l’occasion d’exprimer dans les urnes leur sécession. Didier Daeninckx, une fouine alors en vogue, polardeux insipide entre deux courriers de délation, dénonça un complot rouge-brun, quelque chose comme le retour du pacte germano-soviétique prêt à enfoncer les lignes Maginot de l’antiracisme. On était en 1993, mais « Didier dénonce » nous télétransportait en 1933 – le complot russe en supplément. Or, en fait de complot, il n’y avait que des écrivains et des intellos qui rêvaient de refaire le Conseil national de la Résistance (CNR).

Le pavillon noir de la piraterie

Dans la bande, un seul était authentiquement rouge-brun – Limonov. D’ailleurs, la première grande affaire qu’il mena, aussitôt de retour en Russie, après un passage éclair et pyrotechnique dans les Balkans, où il défendit les Serbes de Bosnie fusil d’assaut à la main, fut de lancer en 1993 avec Alexandre Douguine, le barde de l’eurasisme, le Parti national-bolchevique, dissous par Poutine en 2007, qui tenait plus du phalanstère paramilitaire que de l’organisation de masse. En rouge et brun, certes, mais sous le pavillon noir de la piraterie. De quoi faire perdre le nord à l’antifascisme des rédacteurs de l’AFP, notre agence Tass à nous, qui crurent déceler en lui un « écrivain ultra-nationaliste d’extrême gauche » (sic).

Ceux qui l’avaient connu « dans la dèche » durant ses années de vagabondage à l’étranger ne pouvaient certes pas imaginer une pareille reconversion. Pourtant, le guérillero perçait déjà sous le junkie illuminé, enfant du nihilisme soviétique et de ce « No future » punk passé en contrebande dans l’URSS poststalinienne. De Woodstock à Vladivostok, la voie était toute tracée. « Donnez-moi un million de dollars et j’achèterai des armes et je susciterai un soulèvement dans n’importe quel pays », annonçait-il dans son Journal d’un raté (1983).

Un punk homérique

Le plus curieux, c’est que le punk, chez lui, cohabitait avec un héros digne d’une « vie » de Plutarque, jouant Sparte contre Athènes, aussi fascinant que fascisant. Il y avait quelque chose d’homérique dans son hooliganisme. Une conception héroïque de l’existence. Ce fut l’Homère de l’underground, plus proche de Terminator que d’Achille, qui produisait sur vous une impression étrange tant il était pâle et chétif, rétracté dans une sorte de nanocorps que des lunettes à double foyer rétrécissaient un peu plus – sans rien retirer de sa prodigieuse énergie. Dans la somme qu’il lui a consacrée en 2011, Emmanuel Carrère en a fait un mélange de « Barry Lyndon soviétique » et de « Jack London russe », tant il y avait d’ingénuité dans son cynisme et de poésie dans sa violence. Pougatchev, Mandrin, Robin des bois devaient approcher cette combinaison nitroglycérinée. Comme disait de Pougatchev, le héros de la grande jacquerie contre Catherine II au XVIIIe siècle, Sergueï Essenine, toujours lui, grand frère de tous les François Villon russes, « Gloire à cet homme ! […] Le peuple l’aime, lui, sa bravade, son toupet. » La plus belle définition du chef populiste !

Limonov était plus futuriste que populiste. On ne peut s’empêcher d’admirer son énergie intacte et son narcissisme enfantin, celui d’un homme confiant dans sa destinée héroïque, vivant dans l’attente d’un cataclysme géopolitique, auquel il se préparait depuis l’adolescence en s’astreignant à une discipline spartiate. Darwinien, nietzschéen et vitaliste, il pouvait réciter, à la croisée des années 2000-2010, devant des Parisiens ébahis, des chapitres entiers de L’Agression du biologiste prix Nobel Konrad Lorenz.

Avec Anna Politkovskaïa et Garry Kasparov

Même si la littérature n’était pour lui que la continuation de la guerre par d’autres moyens, il aurait préféré rater ses livres et réussir ses coups de force à la Malaparte. C’est l’inverse qui se produisit. Il rêvait de prendre le Kremlin, le Kremlin va tout lui prendre, le jetant en prison sous l’inculpation de trafic d’armes et de tentative de coup d’État au Kazakhstan, à la frontière duquel, dans les montagnes de l’Altaï, il avait installé un camp retranché de 1998 à 2001 avec ses militants du Parti national-bolchevik, les « natsbols ». Arrêté en 2001 par une centaine d’hommes du FSB (ex-KGB), qu’il comparait à l’Okhrana, la police politique de Nicolas II, il sera condamné à quatre ans de prison, avant d’être relâché au bout de deux ans et demi. Il s’est alors mis à jouer au démocrate, peinant cependant à cacher qu’il était plus intéressé par les bruits de botte et l’odeur de la poudre que par les droits de l’homme. Il finira d’ailleurs par avouer qu’il voulait, lui et ses troupes natsbols, arracher au Kazakhstan les régions russophones « kazakhizées » de force par Noursoultan Nazarbaïev. C’est pour cela qu’on l’a autant aimé. Son dernier engouement fut pour les Gilets jaunes. Il a du reste eu tout juste le temps de préfacer avant sa mort un magnifique album qui leur est consacré, Gilets jaunes. Une année d’insurrection et de révolte dans Paris (éditions Yellowpshere).

La dissidence était sa patrie intérieure. Sous Brejnev comme sous Poutine, peut-être même plus encore sous Poutine ! Les années 2010 le virent ainsi codiriger le mouvement Stratégie 31, qui manifeste tous les 31 du mois et évoque l’article 31 de la Constitution russe garantissant le droit de manifester. Il est ainsi devenu l’une des vedettes de l’opposition à Poutine. La télévision lui a même consacré un téléfilm, évidemment à charge, La chasse au fantôme. La journaliste Anna Politkovskaïa le défendait. À la fin des années 2000, on apercevait sa silhouette dans la coalition de l’ex-champion d’échecs Garry Kasparov, Drougaïa Rossia, L’Autre Russie, aujourd’hui disparu, qui avait les faveurs des Occidentaux et rassemblait les opposants à Poutine. Ce qui ne laisse pas de surprendre, tant le nouveau tsar du Kremlin a accompli plus que n’en pouvait espérer l’auteur du « Manifeste du nationalisme russe ». Sa devise, devenue celle du Parti national-bolchevique, résume à elle seule son combat politique : « La Russie est tout, le reste n’est rien ! » On ne saurait être plus clair. En réalité, Limonov était contre, tout contre, Poutine, qui lui a volé son rêve : la restauration de la puissance russe.

Mad Max made in USSR

La jeune et tonitruante littérature russe sort de sa cuisse. N’avions-nous pas consacré, sous la plume de Pascal Eysseric, un papier sur le renouveau des lettres russes, titré « Les bâtards de Joseph Staline et d’Édouard Limonov » ? Combien de ces jeunes auteurs ont d’abord été des « natsbols » ? Une bonne école, de balistique et de stylistique. Des gens comme Zakhar Prilepine n’en viennent-ils pas, quand bien même ils se sont rapprochés du Kremlin ? Tout comme les premiers volontaires russes dans le Donbass, en 2014, que Moscou se fera un plaisir d’expulser. Alexandre Soljenitsyne, qui ne l’aimait guère, l’a un jour traité de « petit insecte qui écrit de la pornographie ». En vérité, tout séparait les deux hommes. L’auteur de L’Archipel du Goulag était un homme de l’âge classique ; celui de La sentinelle assassinée, un personnage post-apocalyptique – Mad Max made in USSR. Mais tous deux appartiennent à la galaxie russe, plus particulièrement à la constellation dostoïevskienne, celle qui confronte la Russie des « saints » et celle des « possédés ». On n’ose dire « Paix à son âme ! » tant elle fut toujours en guerre.

François Bousquet (Éléments, 19 mars 2020)