Le 24 mai 2021, Thomas Arrighi recevait Julien Rochedy dans l'émission «Sputnik donne la parole» pour évoquer avec lui la question du féminisme à l'occasion de la sortie de son essai L'amour et la guerre.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Le 24 mai 2021, Thomas Arrighi recevait Julien Rochedy dans l'émission «Sputnik donne la parole» pour évoquer avec lui la question du féminisme à l'occasion de la sortie de son essai L'amour et la guerre.

Nous vous signalons la parution du nouveau numéro de la revue Nouvelle Ecole (n°70, année 2021), dirigée par Alain de Benoist, avec un copieux dossier, superbement illustré, consacré à J.R.R. Tokien !

La revue est disponible sur le site de la revue Éléments. Les parisiens pourront également la trouver à la Nouvelle Librairie.

Au sommaire :

Dossier John Ronald Reuel Tolkien

• Des racines aux ramures : Tolkien ou l’Arbre-Monde de l’imaginaire. (Onfroy Charpentier)

• Tolkien le philologue et la « res germanica ». (Armand Berger)

• À l’origine des langues elfiques : quendien primitif et proto-indo-européen. (Damien Bador)

• L’unité spirituelle catholique du légendaire tolkienien : l’exemple du libre arbitre. (Jérome Sainton)

• Tolkien et la question de la technique. (Walter Aubrig)

• Lectures françaises de Tolkien. (Oronzo Cilli)

• Bibliographie de John Ronald Reuel Tolkien (1910-2021). (Armand Berger)Bibliographie N.E.

Varia

• L’évaluation par Kondylis des théories sociales en fonction des critères de la notion culturelle et philosophique de la guerre. (Konstantin Verykios)

• Quand Pierre Legendre rencontre Martin Heidegger. (Baptiste Rappin)

• Les noms des dieux, des héros et des rituels. (Jean Haudry)

• L’empereur Constantin entre paganisme et christianisme. (Terry Bismuth et Dominique Vibrac)

• Bellum Dei. (Francis Moury)

• Le Japon, héritier de la Grèce antique ? (Francis Moury)

• Une autre hispanité. (Michel Lhomme)Nécrologie

Dans ce nouveau numéro de l'émission de TV Libertés, « Les idées à l’endroit », Rémi Soulié, auquel Alain de Benoist passe le relais, reçoit pour évoquer l'écrivain George Orwell, le philosophe Michel Onfray, qui lui a consacré un essai, Théorie de la dictature (Robert Laffont, 2019), et Lucien d’Azay, romancier, essayiste, traducteur, qui a établi, préfacé et traduit une édition de ses Écrits de combat (Bartillat, 2021).

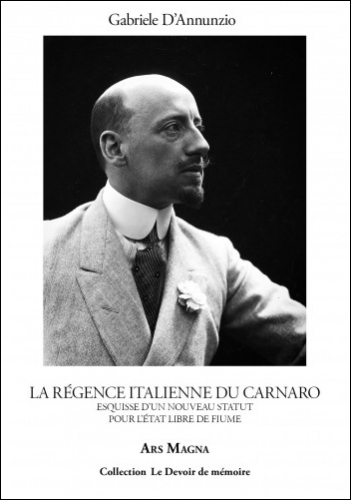

Les éditions Ars Magna viennent de publier le texte de Gabriele D'Annunzio intitulé La régence italienne du Carnaro - Esquisse d'un nouveau statut pour l'Etat libre de Fiume. Fondateur de l'Etat libre de Fiume, après s'être emparé de la ville avec ses Arditi, Gabriele D''Annunzio y a mis en place un régime qui de septembre 1919 à décembre 1920 a combiné des inspirations corporatistes, anarchistes, nationalistes et démocratiques.

Pour découvrir plus en détail l'aventure de Fiume et ses arrières plans politiques et idéologiques, on pourra lire avec profit l'excellente étude de Claudia Salaris, A la fête de la révolution - Artistes et libertaires avec D'Annunzio à Fiume (Rocher, 2006), le roman d'Alessandro Barbero, Poète à la barre (Rocher, 2007), ou le récit d'Olivier Tosseri, La folie d'Annunzio - L'affaire de Fiume 1919-1920 (Buchet-Chastel, 2019).

" La tentative, par Gabriele D’Annunzio, de donner une constitution révolutionnaire à la ville de Fiume n’eut pas de lendemain. Elle fut étouffée dans l’oeuf. Ni les capitalistes, ni les communistes n’avaient intérêt à laisser s’instaurer, fût-ce dans les étroites limites de la régence du Carnaro, un nouvel état de choses qui risquait de faire tache d’huile et de se répandre au dehors. Les historiens qui analysent l’équipée de Fiume n’ont mis en avant que le heurt des revendications territoriales italo-yougoslaves, le conflit des délégués avec les chefs de l’Entente à la Conférence de Paris, le duel de D’Annunzio avec le gouvernement de Rome. Mais cela suffit-il à tout expliquer ? Est-il interdit de penser qu’à l’arrière-plan une conjuration tacite se soit nouée entre le capitalisme et le communisme pour écraser, avant qu’il ne soit trop tard, une initiative qui paraissait préjudiciable à leurs intérêts respectifs ? Cela expliquerait l’acharnement de Giolitti à chasser D’Annunzio de Fiume, fut-ce au prix d’une hécatombe qui ne s’imposait pas. Ne fallait-il pas ruiner son « projet de constitution » avant qu’elle n’ait le temps de s’imposer aux esprits ? Nous ne possédons aucune preuve de ce que nous avançons là, mais une hypothèse de ce genre n’est nullement à exclure. Nous avons vu, depuis lors, bien d’autres alliances de ce genre… " Jacques Benoist-Méchin

Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Renaud Girard, cueilli sur Geopragma et consacré à la faiblesse géopolitique de l'Europe. Renaud Girard est correspondant de guerre et chroniqueur international du Figaro.

L’Union européenne ne fait peur à personne !

Lorsque, le 10 septembre 2019, la Présidente de la Commission européenne, l’Allemande Ursula Von der Leyen, installa son Vice-président, l’Espagnol Josep Borrell, dans ses fonctions de Haut Représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, elle lui dit : « Nous devons être une Commission géopolitique ! ».

Historiquement, sous l’influence du géographe allemand Friedrich Ratzel, le terme géopolitique désigne l’étude des rapports de pouvoir entre Etats. Ratzel (1844-1904), premier théoricien du Lebensraum (l’espace vital), estimait que la politique étrangère de l’Allemagne devait veiller à toujours maintenir des rapports de force favorables avec ses voisins. C’est d’ailleurs ce que fit son compatriote Bismarck, le Chancelier de fer, qui dirigea, avec talent, les affaires allemandes de 1870 à 1890. L’Allemagne bismarckienne était un Etat respecté dans le monde, tout en sachant éviter tout aventurisme.

Bien que dotée depuis un an et demi d’une « Commission géopolitique », on ne peut pas dire que l’Union européenne (UE) apparaisse vraiment comme une puissance respectée dans le monde. Non seulement elle ne fait peur à personne, mais elle se laisse marcher dessus avec une singulière complaisance. Il y a la forme (qui compte beaucoup en diplomatie) et il y a le fond.

Sur la forme, on a vu, au cours du premier tiers de l’année 2021, la Commission européenne se faire humilier par les deux grandes autocraties expansionnistes voisines de l’Union. Le 5 février 2021, alors même que M. Borrell était en visite à Moscou, les autorités russes expulsaient trois diplomates européens (un Allemand, un Polonais, un Suédois), sous prétexte qu’ils auraient participé à un rassemblement de soutien à l’opposant Navalny.

Le 6 avril 2021 à Ankara, lors d’un sommet entre l’UE et la Turquie, on assista à une scène hallucinante : le président du Conseil européen, Charles Michel, et le président Recep Erdogan s’assirent face à face dans des fauteuils confortables, sans penser à en avancer un pour Madame Ursula Von der Leyen qui, plutôt que rester debout, décida d’aller s’asseoir sur un sofa au fond de la salle. Cet incident – aussitôt qualifié de sofagate par les journalistes – n’a pas seulement illustré l’absence de courtoisie élémentaire de ces deux hommes politiques belge et turc. Il a aussi – ce qui est plus grave – souligné l’absence d’unité à la tête de l’UE et l’existence d’une rivalité délétère entre son Conseil (organe de nomination et de décision représentant les 27 Etats membres) et sa Commission (organe de gestion des intérêts européens, détenant le monopole de l’initiative).

Sur le fond, abondent hélas les preuves que l’UE ne se fait plus respecter.

Le 23 mai 2021, le dictateur biélorusse Loukachenko a fait atterrir de force à Minsk un avion européen, de la compagnie Ryanair, reliant deux capitales européennes, Athènes et Vilnius. Tout cela pour s’emparer d’un opposant de 26 ans, qui fut l’un des principaux journalistes biélorusses à avoir dénoncé la fraude des élections présidentielles d’août 2020.

Une semaine plus tôt, à l’autre extrémité du territoire de l’Union en diagonale, se déroula un incident montrant également un manque de respect pour l’UE. En représailles du fait que l’Espagne ait accepté de soigner chez elle le chef du Polisario (mouvement des Réguibats, tribu saharienne militant pour l’autodétermination de l’ex-Sahara espagnol, annexé par le Maroc en 1975), les autorités marocaines ont lancé, à l’assaut de l’enclave espagnole de Ceuta, des milliers de jeunes hommes et adolescents problématiques, dont elles furent ravies de se débarrasser. Le gouvernement marocain sait très bien que, sur le territoire de l’UE, on n’expulse jamais les mineurs isolés.

Il n’y a pas qu’aux trafiquants de drogues et d’êtres humains que l’UE ne fait pas peur. Les hackers, qu’ils soient étatiques ou non, ne la craignent pas non plus. Le territoire de l’UE est devenu le ventre mou du monde de toutes les attaques cyber. Le 4 mai 2021, Belnet, le réseau informatique de la Belgique, a été paralysé par une attaque, au moment où son Parlement s’apprêtait à tenir une réunion sur la minorité chinoise persécutée des Ouïghours… Autre exemple incriminant la Chine, elle essaie régulièrement de voler informatiquement ses plans à Airbus.

La Russie, quant à elle, tolère sur son sol quantité de cyber-corsaires. Pour obtenir des rançons, ceux-ci attaquent des sociétés privées ou des institutions publiques, telles que les hôpitaux. Les services russes et chinois ne se gênent pas pour déposer des « implants » (des logiciels dormants activables à distance) sur les grandes infrastructures européennes.

Face à ses adversaires, il est grand temps que l’UE élabore une politique de sécurité digne de ce nom. Pour passer enfin à la contre-offensive.

Renaud Girard (Geopragma, 28 mai 2021)

Au sommaire cette semaine :

- Julien Rochedy dédicace son dernier essai, L'amour et la guerre, à quelques féministes médiatiques ou actives sur les réseaux sociaux. Attention aux rafales !...

- sur Justice au singulier, Philippe Bilger mouche Emmanuel Macron après sa pathétique opération de communication en direction des "jeunes"...

Un président ne devrait pas faire ça...