Le paratonnerre Zemmour

De nombreux commentateurs de la vie politique en conviennent : Éric Zemmour a durant la campagne électorale précédant le 1er tour de l’élection présidentielle servi de paratonnerre à Marine Le Pen. Les médias de grand chemin ont en effet fait feu de tout bois pour écarter le candidat Éric Zemmour du cercle de la respectabilité et l’ostraciser.

L’OJIM y a consacré quelques articles, notamment à l’occasion d’un meeting à Nantes, d’un déplacement à Marseille et d’une tribune des « journalistes-pas-complices ».

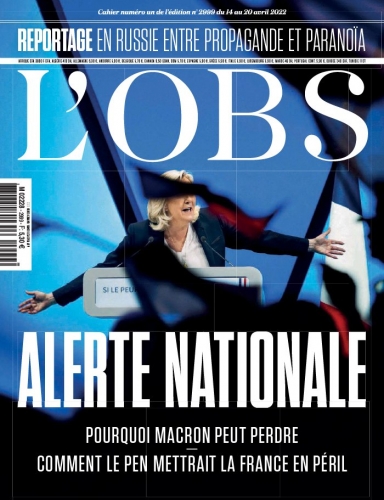

L’approche du 2ème tour de l’élection présidentielle a été marquée par un retournement de situation. De nombreux « people » et journalistes ont rivalisé d’efforts pour diaboliser le vote en faveur de la candidate du Rassemblement national.

Les médias de grand chemin en campagne pour Emmanuel Macron

Pour ne citer que deux exemples des nombreuses tribunes appelant à faire barrage à Marine Le Pen, le 15 avril, dans L’Express, un collectif de professionnels de santé exprimait « sa préoccupation quant au projet porté par la candidate du RN ».

Le 20 avril, Libération nous informait que « près de 300 personnes issues du monde du sport se sont rassemblées à la Maison du judo à Paris pour appeler à faire barrage à l’extrême droite le 24 avril ».

Mais les médias de grand chemin ne se sont pas contentés de relayer des appels à voter en faveur d’Emmanuel Macron. Nombre d’entre eux ont de façon totalement décomplexée fait eux-mêmes campagne pour le candidat LREM.

Les exemples de ce parti-pris sont innombrables :

Le 8 avril, Challenges entendait nous faire savoir « comment Marine Le Pen camoufle ses folies budgétaires ».

France 24 reprenait mot pour mots le verbatim de militants écologistes dans un article au titre inquiétant : « avec Marine Le Pen au pouvoir, “il n’y aurait aucun espoir” pour la planète ».

Le Parisien n’a également pas ménagé ses efforts pendant la campagne électorale pour orienter le choix de ses lecteurs. Le 19 avril, il s’agissait de mettre en lumière « les 5 failles du programme économique » de Marine Le Pen.

Ce qui fut jadis un journal de référence et qui est devenu un journal de déférence à l’idéologie “woke”, Le Monde, nous mettait gravement en garde le 9 avril : « abstention, extrême droite, les pièges du premier tour».

Le Figaro, à l’image d’une grande partie de son lectorat, a multiplié les articles très critiques à l’encontre de Marine Le Pen, tout en ménageant Emmanuel Macron, présenté comme plus « raisonnable », bien qu’il ait littéralement « cramé la caisse » durant son mandat.

Le service public de radiodiffusion, fidèle à son orientation idéologique, n’a pas été en reste. Pour ne donner qu’un exemple, le 19 avril, dans un nouvel exercice de diabolisation, France Info entendait nous démontrer «pourquoi le programme de Marine Le Pen reste ancré à l’extrême droite, malgré la dédiabolisation ».

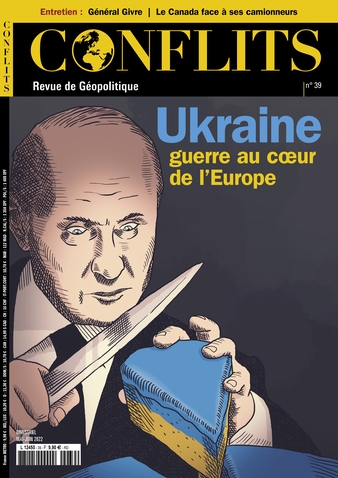

Parfois, des médias ont utilisé les caricatures les plus abjectes pour diaboliser la candidate du RN, à l’image du site d’information Politico.eu, qui a représenté avant le 2e tour Marine Le Pen en menace grimaçante de «la fin de l’Europe ». Rien que ça ! Ou bien Courrier international (voir notre papier du 25 avril supra)

Les informations auxquelles vous avez échappé

Chacun se souvient que durant la campagne électorale en vue de l’élection présidentielle organisée en 2017, les médias de grand chemin ont mené tambour battant un storytelling alimenté par les casseroles de François Fillon et ses démêlés judiciaires. Chaque jour apportait son lot de nouvelles révélations.

En 2022, le contraste a été saisissant. Les affaires Mc Kinsey (« Mc Kinsey gate »), Rothschild (« Rothschild gate ») et les accointances troublantes entre Ursula Von Der Leyen et Emmanuel Macron mises en lumière par le site Breizh info, ont avant le premier tour de la présidentielle rapidement déserté les journaux télévisés et les autres médias.

Tout semble avoir été fait pour laisser une paix royale au candidat Macron, un candidat aux innombrables casseroles (celles que nous venons de citer, Fessenheim, Alstom, endettement faramineux du pays etc.), au programme politique famélique, dévoilé au dernier moment. Un candidat qui par ailleurs n’a concédé participer qu’à un seul débat contradictoire lors de l’entre-deux tours.

Cela amenait Anne-Sophie Chazaud à commenter sur Facebook :

« En France, au regard de la quinzaine propagandiste pro-Macron absolument délirante et caractéristique d’une République bananière que nous venons de vivre, il n’a même pas été nécessaire d’activer plus qu’à l’accoutumée des dispositifs spéciaux de censure sur les réseaux : les médias ont fait le boulot tout seuls, spontanément, en amont ».

Difficile liberté d’expression

Dans ce contexte, il faut saluer les rares voix discordantes dans le concert de louanges envers le candidat Emmanuel Macron. Nous en citerons deux.

Tatiana Ventôse anime avec un succès populaire certain l’émission Fil d’actu sur YouTube. A l’issue du premier tour de la présidentielle, la journaliste indépendante issue de la France insoumise a essayé de lancer un appel à voter contre Emmanuel Macron lors de 2e tour. Elle décrit dans une vidéo l’impossibilité à laquelle elle a été confronté de mener son projet à bien. Elle décrit en particulier l’impossibilité dans le milieu des intellos, précaires ou pas, à afficher des convictions « déviantes ».

Au final, l’appel qui devait paraître dans le journal Marianne n’a jamais vu le jour, bien que T. Ventôse ait recueilli quelques signatures.

Elle donne un autre exemple, qui concerne une interview d’un journaliste qui souhaitait témoigner de son opposition à Macron durant l’entre-deux tours au micro d’une radio de grande audience.

L’interview n’a jamais été diffusée en raison de nombreuses pressions au sein de la radio. On ne sait pas de quel média il s’agit, les noms ayant été gardés anonymes pour préserver la volonté des intéressés. Ces deux exemples montrent une nouvelle fois le climat de terreur intellectuelle, en particulier dans le milieu des médias, qui règne en France, un pays dont les dirigeants ne cessent de se gargariser de mots ronflants tels que « droits de l’homme», « démocratie », « état de droit ».

Delphine Wespiser est une ancienne Miss France qui a des opinions politiques et ne s’en cache pas. Dans une vidéo mise en ligne sur Twitter, elle explique son soutien à Marine Le Pen pour le 2e tour de l’élection présidentielle. À la suite de cette mise en ligne, Delphine Wespiser a subi une avalanche d’insultes et de propos peu amènes sur les réseaux sociaux. Elle a également, selon 20 Minutes, été écartée jusqu’à la fin du second tour de la présidentielle de l’émission « Touche Pas à Mon Poste ». Le quotidien gratuit apporte une autre information : « Après avoir défendu Marine Le Pen, (elle) a pris une décision radicale : elle ne parlera désormais plus jamais de politique ». Une nouvelle preuve que dans la France de 2022, la liberté d’expression est un concept parfois vide de sens.

Nous terminerons cet article par un extrait de la vidéo de Tatiana Ventôse :

« On est dans une période où se passe exactement ce qu’on avait prédit si Marine Le Pen arrive au pouvoir. On n’est pas censé être dans cette période-là. On n’est pas censé être dans une période où l’on censure la presse, où des gens se font virer parce qu’ils ont pris hors antenne des positions politiques, (…), où penser d’une certaine manière est prohibé, et si tu penses d’une manière un peu différente, tu es mis à l’index, tu es marginalisé, voire on te garantit une mort économique et sociale, et puis démerde toi… »

Dans l’océan de conformisme ambiant, il reste quelques vigies autour du flambeau de la liberté d’expression plus que jamais menacée.

Observatoire du journalisme (Observatoire du journalisme, 2 mai 2022)