Ni Médine, ni Sardou : manifeste non-binaire

L’été a été particulièrement chaud et la faute n’en incombe pas uniquement au terrifique « réchauffement climatique » qui occupa pourtant une large part de l’actualité estivale. Car ce sont également les esprits qui se sont sérieusement échauffés au gré des diverses polémiques, plus terribles et fondamentales les unes que les autres, ayant rythmé les vacances des juillettistes comme des aoûtiens. Tempête dans les ricards et bagarres à coups de merguez garanties !

Il y a eu tout d’abord « l’affaire Médine » qui permit à un obscur tâcheron de l’onomatopée rappesque de faire la une des magazines et des journaux télévisés, s’offrant ainsi une campagne publicitaire dont il n’aurait jamais pu seulement rêver. Le fond du drame ? L’invitation de l’histrion à l’Université d’été des écolos rouges-verts, malgré un assez lourd passif de déclarations à tendance islamiste et fort peu « républicaines ». Un non-événement concernant un micromilieu politique à l’occasion d’un rassemblement de quelques centaines de militants ? Que nenni ! Une « affaire d’État » qui allait faire gloser et s’écharper pendant plusieurs jours l’ensemble de la caste médiatico-politique avidement relayée par le gigantesque tout à l’égout des réseaux sociaux. Face à l’odieux scandale, la France se scindait en deux, prête à rejouer une nouvelle affaire Dreyfus pour soirée camping.

Tout était alors bon pour défendre son « camp » : les – encore hier – farouches défenseurs de la liberté d’expression n’hésitant pas à se saisir d’un simple « tweet » assez idiot pour réclamer l’interdiction et la censure, tandis que les habituels sectateurs de la sainte Laïcité perdait la mémoire quant aux péroraisons islamistes de leur champion. Car, selon des mécanismes désormais bien rodés, il ne s’agissait bien sûr nullement d’être cohérents, honnêtes, justes ou même un tant soit peu objectifs, mais simplement de « gagner », de satisfaire les hystériques réunis sous sa bannière, quand bien même faut-il pour cela fouler aux pieds ses prétendues « valeurs » qui ne sont, on le sait désormais, que de poussiéreux anachronismes.

Des combats parodiques

On se fout de savoir si le sieur Médine, n’ayant pas été condamné pour ses propos « controversés », peut être invité à une « UDT », où l’on n’a pas l’intention de mettre les pieds et où personne n’est obligé d’aller l’écouter. Ce ne seront d’ailleurs sans doute pas les seules ni mêmes les pires conneries professées. Pourtant, pour certains, ne pas condamner cette invitation, c’est déjà trahir, c’est se rendre complice des « islamo-gauchistes » et donc, bien sûr, de « l’anti-France »… En revanche, priver les SJW (social justice warriors) à cheveux bleu d’EELV d’une allocution de Médine serait une grande « victoire », quand bien même des arguments identiques seront utilisés demain pour interdire Pierre Hillard de parole lors de Journées chouannes organisées par la maison d’éditions Chiré-en-Montreuil. Mais peu importe, car, répétons-le, il n’est nullement question de défendre des principes ou encore un moins une vision du monde, mais simplement de s’agiter pour récolter un maximum de « likes », de « pouces bleu », et de « followers »… qui peuvent éventuellement se transformer en dons sonnant et trébuchant. Mais ceci et une autre histoire…

Il y a eu ensuite l’attaque odieuse d’une autre demi-solde de la variété musicale, Juliette Armanet, contre les « Lacs du Connemara ». L’ignominie montait d’un cran, le patrimoine national le plus glorieux était attaqué ! Si la jeune chanteuse s’était torchée avec le drapeau tricolore, cela n’aurait pas été pire ! Ne pas aimer les « Lacs du Connemara » ? Et puis quoi encore ? Autant dire que Johnny Hallyday n’est pas le plus grand chanteur de tous les temps ! Déchéance immédiate de nationalité ! Fort heureusement, une fois encore, toujours prête aux plus brillants et utiles combats, la droite française s’est mobilisée pour faire face à l’affront et invectiver comme elle le méritait l’insolente péronnelle ! Solidarité totale et absolue avec le vieux millionnaire réac, râleur et américanolâtre. C’est ça la France, mon bon monsieur ! Cette fois encore, se désintéresser de l’avis (qu’elle a bien le droit d’avoir) de l’inconnue Juliette Armanet et n’être qu’un fan assez relatif (du moins avant une heure du matin) de Michel Sardou vous rangeait immédiatement du côté des wokistes dégénérés et des insulteurs de la France éternelle. Le même processus se répétait d’ailleurs peu après avec la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde de rugby où chacun était sommé de choisir entre l’admiration béate du béret/débardeur de Jean Dujardin et les pathologies « anti-franchouillardes » des éditorialistes de Libé…

Le système est ainsi devenu maître dans l’art de jeter des os médiatiques à ses « oppositions », des os sur lesquels elles se jettent frénétiquement, les crocs acérés comme jamais, hargneuses et bien décidées à en découdre pour des futilités sans nom qu’elles prennent pour des combats « symboliques » quand ils ne sont que parodiques.

Les beaufs contre les wokes

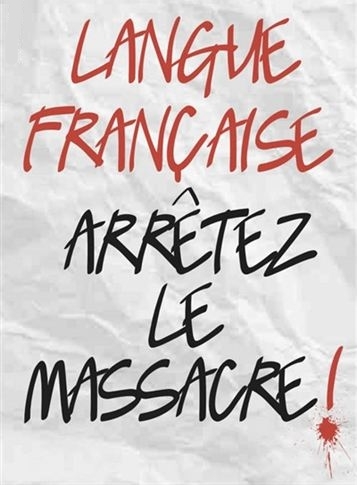

Imposer des dichotomies simplistes, créer des « lignes de front » artificielles, quand elles ne sont pas ridicules, porter l’attention sur l’accessoire pour faire oublier le fondamental, diriger les énergies sur des luttes secondaires ou folkloriques, faire passer l’éructation pour de la radicalité, éradiquer la prise de distance, la mesure, la nuance… voilà quelle est la stratégie qui se révèle redoutablement efficace. Les beaufs contre les wokes, Amélie Poulain vs La haine, le musée ou la cité, nostalgie improductive ou progressisme mortifère, le gros rouge ou le petit joint… Simplisme et caricature à tous les étages, mais choisis ton camp camarade, il n’y en a que deux !

Par le biais des réseaux sociaux et des chaînes d’information en continue, la confrontation des idées ou des opinions a été remplacée par une nouvelle forme de « supportérisme » sportif, tout aussi fin et nuancé que celui qui s’épanouit dans les virages des stades. Il n’y a plus de débats, mais seulement des parodies de combats de boxe, où chaque protagoniste, surdopé à l’ego, est soutenu par les aboiements déchaînés de son groupe de chiens de Pavlov. Et malheur à celui qui ne rejoint pas l’une ou l’autre des meutes ! La tyrannie du manichéisme ne tolère pas de dissidents.

Xavier Eman (Site de la revue Éléments, 14 septembre 2023)