Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Romaric Sangars, cueilli sur Causeur et consacré à l'analyse de la figure du tueur de masse solitaire comme symptôme morbide de l'état de nos sociétés...

Romaric Sangars anime avec Olivier Maulin le Cercle Cosaque.

Mohamed Merah, un nouveau type de tueur

Le scooter, véhicule idoine des centres-villes encombrés, est devenu, à l’occasion des crimes de Mohammed Merah, un élément tactique décisif, voire l’attribut symbolique du meurtrier. A mon avis, cette métamorphose de la place de l’engin dans nos représentations coïncide avec l’avènement d’un nouveau type de tueur. Qu’on ne fasse surtout pas d’amalgames, je n’insinue bien sûr aucunement que les usagers de scooters seraient tous des fanatiques islamistes et il n’y a pas lieu de les stigmatiser, le scooter étant un véhicule comme les autres, dont l’immatriculation prouve l’appartenance de plein droit à la communauté nationale. En outre, la majorité de ces deux-roues ne désire que circuler en paix sur des routes que leur carénage honore d’un supplément de diversité.

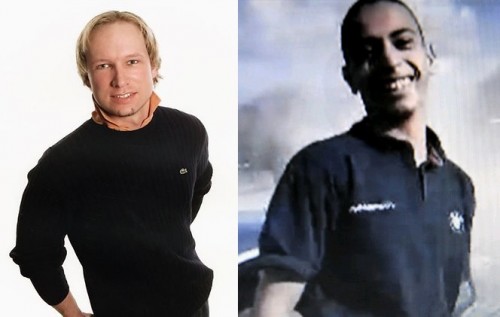

Cela étant posé, on peut tout de même se permettre d’établir un lien – ne serait-ce qu’un lien – essentiellement formel, entre Mohammed Merah et Anders Breivik. À quelques mois d’intervalle, deux actes du même type ont produit en Europe le même impact médiatique, la même terreur, le même abasourdissement qu’entraîne la révélation d’une horreur inédite. On respire comme un reflux de 11 septembre… Et si la destruction du World Trade Center nous avait fait entrer dans le XXIème siècle et dans une décennie marquée par la succession d’attentats islamistes et de guerres « préventives » occidentales, on peut légitimement craindre que la décennie 2010 soit celle des « Loups solitaires », prolongation et mutation de la même guerre civile mondialisée, sous les auspices de cette nouvelle figure macabre.

Le « Loup solitaire » tient du serial killer, ce grand archétype du siècle précédent. Mais le serial killer est un hédoniste anarchiste : il raffine sa jouissance sanglante qui ne renvoie qu’à elle-même. Le « Loup solitaire » se présente au contraire comme un guerrier se sacrifiant pour une cause qui le dépasse. Quoi qu’il en soit, tous deux choisissent des victimes dans un champ de hasard normé par une certaine grille de lecture symbolique. Tous deux préparent méticuleusement leurs crimes et tous deux entretiennent un jeu avec les médias qui est fondamental, voire structurel, pour leur action. Cependant, le Loup solitaire prétend perpétrer des actes de guerre – mais un guerrier qui tire sur des cibles désarmées, voire à bout portant sur des enfants en maternelle, ne mérite sûrement pas l’honneur associé à un tel vocable. Ce qui lui fait office de bravoure n’est rien de mieux qu’une profonde pulsion suicidaire. Et il ne s’agit sûrement pas d’un homme libre luttant pour un peuple ou des idées. On se trouve davantage en présence d’un pur symptôme morbide ; un symptôme qui catalyse et manifeste de manière soudaine, brutale, explosive, des courants sous-jacents.

En somme, le Loup solitaire ne se bat pas pour une cause qui le dépasse, il se suicide en portant au grand jour une rage sous-jacente. Et celle-ci n’anime pas un parti officiel ou officieux constitué de manière classique, elle forme des nébuleuses sur la Toile, ce qui permet à ce type de tueur de recevoir une « formation » et un endoctrinement sans passer par des groupes identifiés et d’agir seul selon des modalités indétectables.

Chaque époque, chaque société, engendre un monstre, dont la nature particulière nous renseigne souvent sur celles-là. Si l’Amérique fut féconde en serial killers, il est possible que le Loup solitaire soit plus spécifiquement un avorton de l’Europe. De l’Europe des marchés en pleine crise identitaire. Il y a en effet une certaine logique à ce qu’une société de névrosés castrés par le consumérisme et dont l’identité a été dissoute à l’acide de la haine de soi, produise en retour des psychopathes suicidaires shootés à la haine de l’autre, et dont l’acte de différenciation identitaire se résume à son expression la plus précaire et la plus radicale : se définir par l’altérité qu’on voue à la mort en se condamnant du même geste.

Vous vous moquiez des héros défendant une patrie charnelle, vous aurez des malades massacrant des gosses au nom d’une identité confuse téléchargée sur le réseau Internet.

Romaric Sangars (Causeur, 23 mars 2012)