Vous pouvez découvrir ci-dessous une très bonne mise au point de Jean-Michel Quatrepoint sur Xerfi Canal consacrée aux méthodes des Etats-Unis. Il fustige, en particulier, la naïveté des "élites" françaises....

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Vous pouvez découvrir ci-dessous une très bonne mise au point de Jean-Michel Quatrepoint sur Xerfi Canal consacrée aux méthodes des Etats-Unis. Il fustige, en particulier, la naïveté des "élites" françaises....

" Avec son oeil unique, l'Albator qui sillonne les cieux, renvoie d'une certaine manière à Wotan-Odin. Son créateur dans la vie réelle est le fils d'un pilote kamikaze de Zéro, mort au combat. " Gabriele Adinolfi, Pensées corsaires

" Ce personnage luttant pour une humanité dans laquelle il peine pourtant à se reconnaître, marqué par ses combats dans son coeur comme sur son visage, et hissant le pavillon noir à tête de mort sur son vaisseau, avait tout pour séduire les pirates identitaires qui lui ont souvent rendu hommage. " Philippe Vardon-Raybaud, Eléments pour une contre-culture identitaire

Albator (alias Capitaine Harlock au Japon), héros tourmenté et complexe d'un dessin animé japonais, figure tutélaire de la mouvance identitaire européenne, revient dans un film d'animation sur grand écran qui devrait sortir en salle au Japon à l'automne. Vous pouvez découvrir ci-dessous la bande-annonce en version originale...

Alors que le phénomène de la Manif pour tous semble doucement s'épuiser, l'heure est sans doute venue de réfléchir au bilan de ce mouvement atypique qui a réussi à mobiliser de nombreux Français, sans pour autant atteindre son objectif, le retrait de la loi Taubira. De sa position surplombante, quelque part sur Sirius, Alain de Benoist s'est essayé à l'exercice sur Boulevard Voltaire. La réaction du "terrain" à ses analyses ne s'est pas faite attendre avec un papier vif signé par la plume alerte de Gabrielle Cluzel. Un papier qui a lui-même provoqué une réponse du journaliste Nicolas Gauthier... Le débat est ouvert ! Bonne lecture...

On ne fait pas la révolution avec des gens bien élevés

Indubitablement, la Manif pour tous a suscité de nouvelles formes de protestation, à base de réseaux sociaux, à l’instar d’autres « printemps » ou de « révoltes » tout aussi informelles, tels les « Indignés » ou les « Occupy Wall Street ». Quelles leçons en tirer ?

La Manif pour tous a été un grand succès et un incontestable échec. Le succès d’abord : ce n’est pas tous les jours que l’on parvient à mobiliser un million de personnes des deux sexes et de tous âges. Personnellement, j’aurais préféré en voir dix millions protester contre la dictature des marchés financiers et le crétinisme de la marchandise (on peut toujours rêver), mais ce n’est là qu’une opinion personnelle. D’une façon générale, on doit toujours soutenir le peuple quand il descend dans la rue pour une raison ou une autre (le mariage homo à Paris, l’augmentation du ticket de bus à São Paulo, un projet de destruction d’un espace vert à Istanbul), que ce soit en France, au Brésil, en Turquie, en Égypte ou ailleurs. C’est le plus sérieux indice du ras-le-bol. Un autre aspect positif, c’est l’apparition, en marge des manifestations, d’un certain nombre de modes de protestation originaux et inédits (les Hommen, les Veilleurs debout, etc.), qui ne se ramènent pas à une simple affaire de réseaux sociaux.

L’échec n’en est pas moins évident : la Manif pour tous n’a tout simplement pas obtenu ce qu’elle voulait, à savoir empêcher l’adoption de la loi autorisant le mariage gay. Comme cet échec était prévisible, quoi qu’en aient pu dire les naïfs, une stratégie alternative s’imposait. On n’en a pas vu l’ombre. Tout ce à quoi l’on a assisté, c’est au sommet à des crêpages de chignons et à la base des proclamations du genre « On ne lâchera rien ». Mais lâcher quoi ? Quand on n’a rien obtenu, il n’y a rien à lâcher. Alors, on harcèle, on houspille, on fait siffler les oreilles du chef de l’État le 14 juillet, autant dire pas grand-chose. On rêve d’un « sursaut national » (hop, un sursaut !), comme on le fait depuis plus d’un siècle. Pour le « Printemps français », on repassera. La droite, de ce point de vue, ne changera jamais. Plus réactive que réflexive, elle ne sait marcher qu’à l’enthousiasme ou à l’indignation. Déterminer une stratégie révolutionnaire est au-delà de ses forces.

Qu’est-ce qui vous frappe le plus dans la nébuleuse anti mariage pour tous ? Son homogénéité sociale ou ethnique ? Son discours politique attrape-tout ? Ou sa réticence à renverser la table ? Bref, avons-nous affaire à de véritables révolutionnaires ?

À des contre-révolutionnaires, plutôt. C’est-à-dire à des gens qui laissent régulièrement passer les trains pour ne pas faire la « politique du pire ». La plus grande erreur des organisateurs de la Manif pour tous a été d’accepter docilement de ne pas envahir les Champs-Élysées quand un million de personnes étaient prêtes à le faire. Débordant la simple réponse aux antifa(mille), la Manif pour tous aurait alors pu prendre une véritable dimension insurrectionnelle. Ce qui aurait au moins empêché la police de truquer les images et les chiffres. Mais on ne fait pas la révolution avec la « France tranquille » des pousseurs de poussettes et des gens bien élevés. On ne fait pas une révolution quand on n’a ni programme ni conception du monde à proposer. C’est pourquoi, plutôt que de chercher à renverser le pouvoir, on est allé chercher le soutien de Raffarin et de Copé. Dès lors, la messe était dite. La Manif pour tous a éveillé des consciences, elle n’a pas structuré les esprits.

Pas de semblant de révolution sans quelques martyrs. Là, ce fut Nicolas Bernard-Buss. Sa peine de prison était évidemment disproportionnée, mais l’émotion de ses défenseurs ne l’était-elle pas un peu également ? Comme si le vide du pouvoir allait de pair avec le flou des revendications des manifestants ?

On a bien entendu eu raison de protester contre l’incarcération du jeune Nicolas, et contre la généralisation du deux poids, deux mesures. Le mécanisme est d’ailleurs bien rodé. Il suffit de traiter les gêneurs de « fascistes » pour permettre la mise en œuvre du programme, que Laurent Joffrin proposait en toute bonne conscience dans Le Nouvel Observateur du 13 juin dernier, de « réserver aux fascistes (…) la vigilance quand ils se taisent, la dénonciation quand ils parlent, la prison quand ils agissent ». Vigilance-dénonciation-prison : un triptyque à retenir. À ce compte-là, quand Mélenchon traite François Hollande de « capitaine de pédalo », on finira par y voir des allusions homophobes ! Cela dit, on peut protester énergiquement sans tomber dans le délire ou la paranoïa. Dire que Nicolas sera « traumatisé à vie » pour avoir fait trois semaines de taule n’est pas flatteur pour lui : je l’espère quand même capable d’en voir d’autres ! Je reçois régulièrement des courriels affirmant que nous vivons aujourd’hui quasiment dans un régime totalitaire soviétique, ce qui est un peu ridicule (tout courriel comportant des séries de points d’exclamation va chez moi immédiatement à la poubelle). Certains devraient se souvenir que, dans bien des pays, quand on est gardé à vue, on a aussi de bonnes chances d’être tué, torturé ou violé. On n’en est pas encore tout à fait là.

Beaucoup de participants de la Manif pour tous, à commencer par la petite bourgeoisie catholique (la « Génération JMJ ») qui en constituait les plus gros bataillons, manifestaient pour la première fois. Il leur en est resté le souvenir d’une excitation qui va de pair avec une certaine ingénuité. Ils déclarent fièrement qu’ils ont été « gazés », comme s’ils avaient eu à respirer du gaz sarin ou du Zyklon B. Pour ma part, j’ai dû prendre dans ma vie une bonne trentaine de giclées de lacrymogène dans la figure sans y voir autre chose que la conséquence logique de ma présence dans une manifestation ! Au moins ces néophytes ont-ils découvert que les gentils policiers « qui sont là pour nous protéger » savent aussi se servir de la matraque. Si cela leur a permis de comprendre que lorsqu’on s’attaque à l’ordre en place (qui n’est le plus souvent qu’un désordre établi), les forces de l’ordre sont des forces ennemies, ce sera toujours cela de pris.

Alain de Benoist, propos recueillis par Nicolas Gauthier (Boulevard Voltaire, 15 juillet 2013)

La France bien élevée vous emmerde !

Mais que cherchent au juste ceux qui, sur Boulevard Voltaire, à l’instar d’un Alain de Benoist, raillent, méprisent, minimisent (en faisant mine de le soutenir) le grand mouvement de cette année, et prophétisent sa fin depuis des mois, comme s’ils l’espéraient ?

Ils l’appellent la manif des bisounours, des cuculs, des neuneus, des benêts, des trop polis, des naïfs, des ravis de la crèche, bref des cathos qui n’ont rien compris. Ils leur font la leçon, expliquant doctement, ah, là, là, que ce n’était pas du tout comme ça qu’il fallait faire, qu’ils s’y sont pris comme des pieds, que d’ailleurs, c’était perdu d’avance, qu’emmanchés comme ils sont, on ne fera jamais rien d’eux, surtout pas une révolution, bref que tout cela n’a servi à rien, que c’était juste la manif pour les nuls. Fermez le ban.

Je lis, par exemple, que l’on ne fait pas la révolution avec des poussettes. Dois-je rappeler qu’on ne la fait pas non plus sans poussettes ? Car le propre d’une poussette est de voir, à terme, le contenu s’échapper du contenant… pour aller gambader, par exemple, quelque vingt ans plus tard sur les Champs-Élysées vêtu d’un polo rose La Manif pour tous. L’arme fatale du camp catho contre le camp bobo, pour reprendre la terminologie du dernier Causeur en kiosque, a été sa jeunesse, en nombre, que personne n’avait vu venir, sans soupçonner, bizarrement, que l’accueil de la vie prôné par l’Église à rebours de la société depuis des dizaines d’années finirait par porter ses fruits démographiques. Les cortèges de La Manif pour tous étaient peuplés de familles nombreuses, cela n’a échappé à personne. Les contempteurs de La Manif pour tous sur ce site lui reprochent souvent, à trop s’occuper du mariage gay, de ne pas voir « le grand remplacement ». Et pourtant, quelle meilleure façon, quelle façon plus vitale, plus féconde que bien des longs discours, d’œuvrer contre celui-ci, que ces petits enfants ?

Ensuite, s’apitoyer sur le sort de Nicolas qui a fait trois semaines de taule serait bien ridicule. Cette bande de chochottes ! La prison est une promenade de santé, sans jeu de mots, une « expérience », a dit Ségolène Royal, avec le même sourire condescendant que certains sur ce site, et ce sont ceux qui n’en ont jamais fait qui en parlent le mieux. Quand Nicolas se réveillait dans sa cellule de Fleury-Mérogis, quand certains passaient la nuit en garde à vue, d’autres dormaient benoîtement dans leur petit lit blanc.

Oui, je me prends à me le demander, quel objectif poursuivent donc ces contributeurs qui affirment — du bout des lèvres — se réjouir de ce mouvement sans précédent, mais jettent sur lui leurs critiques asséchantes comme du sable pour éteindre le foyer ?

S’ils savent tout mieux que personne depuis le début, que ne font-ils œuvre de pédagogie par une analyse constructive et en renforçant leurs rangs, plutôt que rester à l’écart pour mieux les écraser de leur supériorité distanciée empreinte de désespérance ?

Ne craignent-ils pas que cette France qu’ils ont décrétée consubstantiellement niaise, impropre par nature au service, finisse, malgré toute sa bonne éducation, par s’asseoir sur le bord du chemin pour leur demander des comptes : super, les gars, les éminences grises, les inspecteurs des travaux finis plus malins que les autres ; ben maintenant, on vous regarde : où se cache donc le million de gens que vous avez réussi à faire descendre dans la rue, la jeunesse (mal élevée, forcément, pour être efficace) rentrée en résistance qui harcèle le gouvernement, sans craindre l’opprobre pour défendre ses idées ? En plus d’être gnangnan, cette France-là doit être myope, hein, car elle a beau chercher, elle n’arrive pas à les voir, même en remontant loin en arrière. On ne fait peut-être pas la révolution avec la France bien élevée, on ne la fait pas non plus avec la France des éteignoirs et des bonnets de nuit.

Je ne sais pas, encore une fois, quel objectif poursuivent ces contributeurs, mais je sais que ce n’est pas celui de l’unité, de l’unité pour mener sur tous les fronts le combat de civilisation dans lequel la France — bien élevée ou non — est engagée.

Gabrielle Cluzel (Boulevard Voltaire, 17 juillet 2013)

Eh oui, un intellectuel, ça sert à quelque chose !

La polémique, pour peu qu’elle soit le fait de gens bien élevés, est toujours un régal de l’esprit. Ainsi, Alain de Benoist, dans un entretien réalisé par votre serviteur, pointe du doigt les faiblesses structurelles du collectif de la Manif pour tous et son échec politique final. En retour, Gabrielle Cluzel s’insurge, nous assurant en filigrane que les intellectuels, c’est bien gentil, mais qu’on ne les a pas beaucoup vus défiler dans la rue ni aller en prison.

La critique est courte. Car à ce compte, il faut se faire circoncire pour parler des juifs, boursicoter pour disserter du capitalisme et se faire empapaouter pour causer des homosexuels.

On ajoutera qu’Alain de Benoist ne nie en rien les aspects positifs de la chose : on a vu dans les rues des gens n’ayant guère l’habitude d’y descendre et nombre de jeunes y ont connu une sorte de « rite initiatique ». Qu’ils en rajoutent dans les « persécutions », rien que de très logique, de très humain ; à l’instar de ces soixante-huitards ayant eu un peu tendance à confondre rue de Gay-Lussac et tranchées de Verdun.

Que feront-ils ensuite de cette expérience, c’est une autre histoire. On nous dit que certains adhèrent à l’UNI, d’autres à l’Action française et même au Front national. Vu la sociologie des manifestants, il y a gros à parier qu’une bonne majorité est déjà partie en vacances au Touquet en attendant d’intégrer de prestigieuses écoles préparatoires. À ce simple constat, il sera évidemment rétorqué à Alain de Benoist qu’il voit les choses de « haut » et le clope au bec. Ce serait pourtant oublier que l’homme s’éveilla à la politique en des temps lointains où la prise de risque était autrement plus dangereuse : à l’époque de l’Algérie française, on risquait plus souvent une balle qu’une giclée de gaz lacrymogène. Eh oui, la hauteur et l’ancienneté donnent du recul…

Et le même, à juste titre, de houspiller cette droite traditionnelle en quête d’un hypothétique Triangle des Bermudes politique, là où ont disparu des Philippe de Villiers et au moins deux autres Charles, Millon et Pasqua. Soit une droite présentable qui ne sentirait pas trop fort sous les bras, façon Le Pen père et fille. La preuve en est qu’au climax de l’affaire, c’est à Jean-Pierre Raffarin et Jean-François Coppé que nos manifestants pour tous ont fait appel. Finalement, Marine Le Pen a été sage de ne pas s’impliquer plus que ça dans ce happening brinquebalant, préférant laisser monter sa nièce, Marion Maréchal-Le Pen, en première ligne…

La polémique semblant enfler sur ce site, certains commentateurs évoquent encore les mannes audiardesques : « Un con qui marche va toujours plus loin qu’un intellectuel assis… » Certes, mais si c’est pour aller droit dans le mur ou le gouffre, à quoi bon ? D’où cette question induite : à quoi sert un intellectuel ? Et, dans le cas qui nous occupe, quelle est l’utilité d’un Alain de Benoist ?

Peut-être tout simplement à ceci : près d’une centaine de livres édités et traduits en de nombreuses langues, trois revues, Krisis, Nouvelle École et Éléments, vieilles de près d’un demi-siècle, sans oublier des milliers d’articles et autres entretiens publiés en Europe et ailleurs. Bref, une œuvre hors du commun.

Après, l’influence d’un intellectuel est délicate à peser à telle ou telle aune. Quelle fut celle d’un Charles Maurras ? Le général de Gaulle et François Mitterrand l’avaient manifestement lu et ce ne fut pas sans effets. Celle d’un Alain de Benoist ? Il est plausible de rappeler qu’elle est majeure depuis les années 70. Sans ses écrits, la droite française en serait toujours au stade des Bérets verts, le film très con de John Wayne, voire à celui d’un Chuck Norris, plus nul encore. Aussi empiriste que le vieux maître de Martigues, c’est grâce à lui que nous avons compris à ne pas confondre causes et effets. Explications : c’est bien de lutter contre l’immigration de masse, ce « Grand Remplacement » stigmatisé par un autre intellectuel, Renaud Camus. Mais c’est mieux de taper sur les véritables coupables, le club Le Siècle et le MEDEF, que sur les idiots utiles de l’extrême gauche.

C’est encore lui qui a su théoriser ce que tant de gens ressentaient confusément. L’URSS était un concurrent, alors que l’ennemi de toujours demeure les USA. Qu’un centre commercial menaçait plus sûrement la civilisation chrétienne et l’âme française qu’une mosquée. Et que nombre de gens de droite se réfugient plus dans la réaction que la réflexion, persuadés qu’il est possible de défendre en même temps libéralisme économique et conservatisme moral, alors que le libre-échange des hommes et des marchandises conduit inévitablement au libre-échangisme des sexes. Comme quoi, un intellectuel qui pense peut aller plus loin qu’un clampin qui marche, précédé ou non d’une poussette…

Nicolas Gauthier (Boulevard Voltaire, 17 juillet 2013)

Nous reproduisons ci-dessous un entretien avec le philosophe et essayiste Marcel Gauchet, cueilli sur Ragemag et dans lequel il balaie les grands sujets de discussion qui animent (ou devrait le faire...) le paysage intellectuel...

Marcel Gauchet : « La recherche de la paix passe par la recherche d’une plus grande justice. »

Philosophe et historien socialiste, rédacteur en chef et co-fondateur de la revue Le Débat, Marcel Gauchet nourrit le débat public depuis un bon nombre d’années. Vrai théoricien de la notion de « fracture sociale » qui a paradoxalement permis l’élection de Jacques Chirac en 1995 et qui continue d’alimenter encore les discussions aujourd’hui, s’intéressant à divers sujets comme la re-conceptualisation de la démocratie, la religion ou l’éducation, Gauchet est un anti-marxiste qui place la lutte des classes au centre de ses analyses ce qui fait de lui un intellectuel inclassable.

Peut-on parler d’une nouvelle ligne de rupture entre mondialisme et anti-mondialisme qui viendrait s’ajouter au clivage politique entre la gauche et la droite ?

Je ne crois pas que le clivage droite/gauche soit dépassé. Ce qui est vrai, c’est qu’il est relativisé. Il l’est d’abord par le pluralisme démocratique. La gauche ne rêve plus de faire disparaître la droite et la droite n’imagine plus un monde sans gauche. À partir du moment où on sait que l’adversaire sera toujours là, on cesse de donner un sens absolu à l’opposition. Et on s’aperçoit qu’il y a des contradictions fortes dans chacun des camps, qui étaient plus ou moins cachées par l’intensité de l’affrontement. Par exemple, il y a des gens hostiles à la mondialisation et des gens qui lui sont favorables à droite et la même chose à gauche, pour des motifs différents. C’est pourquoi je ne crois pas du tout que ce soit le nouveau clivage déterminant. Il traverse les deux camps.

L’époque actuelle vit-elle une crise de la démocratie ou l’aboutissement de sa logique ?

Les deux sont vrais en même temps. Nous avons affaire à un aboutissement de la démocratie, ou en tout cas à un approfondissement, qui a pour effet de mettre la démocratie en crise. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas au bout de l’histoire. Aboutissement est à prendre avec prudence. C’est la raison pour laquelle je parle d’une crise de croissance. Cette crise est spécifiquement une crise d’impuissance : nos régimes n’arrivent plus à produire un pouvoir démocratique efficace, capable de peser sur le cours des choses.

Dès lors, ne pourrait-on pas penser à une redéfinition de la démocratie ?

La notion de démocratie est en train de se redéfinir. Il faut distinguer là-dessus entre la définition institutionnelle, celle des juristes, qui n’a pas de raison de varier beaucoup – l’État de droit, la garantie des libertés individuelles et publiques – et la compréhension théorique du déploiement historique de la société démocratique moderne. C’est une affaire autrement compliquée, qui change au fur et à mesure que ce parcours avance. Il a sacrément bougé depuis trente ans !

Et la social-démocratie comme forme politique elle aussi, est-elle à enterrer ?

Sans pinailler sur les mots, je ne crois pas qu’on puisse parler de « forme politique » à propos de la social-démocratie. C’est un projet politique à l’intérieur de la démocratie, comme le néolibéralisme en est un. Ce projet est en difficulté pour une bonne raison qui est qu’il s’est largement réalisé, en Europe. Il ne fait plus rêver : il est en grande partie ce que nous vivons. En revanche, on voit les défauts et les inconvénients qui n’avaient pas été anticipés. Et les rendements deviennent décroissants pour ce qui reste à mettre en place.

Pour parler en idéaliste, est-ce le rôle des politiques que de dire le Juste ?

Le but de la politique, c’est la paix, le fonctionnement de la collectivité sans violence entre ses membres, et si possible avec les membres des sociétés voisines. Comment avoir la paix collective dans l’injustice ? La recherche de la paix passe nécessairement par la recherche d’une plus grande justice. C’est de cela que nous débattons sans arrêt en démocratie, à un petit niveau ou à un grand niveau. « Travailler plus pour gagner plus », est-ce juste ? Est-il juste que les allocations familiales soient versées aux parents riches comme aux parents pauvres ? Quel est le système de retraite le plus juste ? Cela ne fait pas LE Juste en général, mais des foules de petites justices dont la politique est faite pour discuter et juger.

Vous déclarez que nous sommes de plus en plus libres, à l’échelle individuelle, mais de moins en moins maîtres de notre destin collectif. Comment expliquez-vous ce paradoxe ?

Ce paradoxe contient les éléments du problème démocratique évoqué plus tôt. Nous avons les bases, les libertés individuelles, nous avons l’idée, mais nous ne parvenons plus à en faire quelque chose, à produire à partir de là une intelligence collective de notre situation et une capacité d’action à la hauteur des défis qui sont devant nous. Il faut évidemment se demander s’il n’y a pas un rapport entre les deux et si la façon dont nous comprenons notre liberté à chacun (qui est un progrès incontestable) n’a pas un rapport avec cette impuissance de tous. Il existe à mon avis. C’est là-dessus que doit porter le travail pour la suite.

On entend souvent dire que l’on vit à l’ère de l’individualisme, or certains comme le sociologue Michel Maffesoli parlent plutôt d’ère des tribus ou des communautés. Castoriadis quant à lui parlait d’ « onanisme consommationniste de masse ». Pensez-vous que nous vivons une époque où l’individu est roi ?

Pas de vaines querelles de mots ! L’individualisme est ce qui explique les tribus et les communautés dont parle Maffesoli, qui n’ont pas grand-chose à voir avec ce qu’ont été les tribus et les communautés des sociétés anciennes (allez en Libye ou au Yémen si vous voulez voir des vraies tribus en état de marche : elles n’ont rien de nos tribus post-modernes). L’individualisme, ce n’est pas l’isolement, le chacun chez soi, c’est un mode de rapport de droit entre l’individuel et le collectif.

En tant qu’individu, vous avez le droit de choisir votre communauté et d’en sortir quand vous voulez. Or la communauté c’était justement ce qu’on ne choisit pas, mais qui choisit pour vous ! Ce que dit Castoriadis n’est pas faux, mais n’est qu’une description du comportement éventuel de certains individus.

Il y a en effet beaucoup de consommateurs onanistes, mais ça ne dit rien de l’individualisme en tant que phénomène fondamental. Il ne faut surtout pas parler d’un individu-roi, c’est une expression qui trompe. Il y a un individu qui a des droits, des droits qui sont premiers et incontestables. Cela change tout par rapport aux sociétés antérieures, où c’était le collectif qui avait la priorité et qui vous donnait votre place.

Vous mettez en avant la « désintellectualisation de nos sociétés ». Pouvez-vous nous expliquer ce que cela signifie ?

Depuis le début du XIXe siècle, la démocratisation de nos sociétés s’est accompagnée de la volonté de maîtriser intellectuellement leur devenir en associant le plus grand nombre à cette compréhension commune. C’est ce qui a porté l’effort scolaire, l’accès à l’information et la diffusion de la culture. Cet horizon s’est brouillé. L’expertise a supplanté la recherche de l’intelligibilité. L’important n’est plus de chercher à comprendre, mais de réparer les pannes et les dysfonctionnements.

L’implicite est qu’il est vain de chercher à comprendre, voire qu’il n’y a rien à comprendre, la seule chose qui compte est que ça marche. On s’en remet aux techniciens. L’intérêt pour l’intelligence du monde humain-social est en chute libre. La dé-démocratisation de nos sociétés, leur oligarchisation vont de pair avec cette indifférence croissante pour la réflexion de fond sur l’homme et la société, que j’appelle « désintellectualisation ». Le niveau monte, comme disent les socio-démagogues, la place des savoirs s’accroît dans le mécanisme collectif, mais du même mouvement, la place des idées diminue. Nous allons vers une société qui ne cherche plus à se penser.

La représentation vit aujourd’hui une crise. Peut-on dire alors que la représentation elle-même est à remettre en question, en tant que phénomène aristocratique ?

En effet, il y a un élément aristocratique dans la représentation, encore qu’il faudrait s’entendre sur ce que veut dire exactement « aristocratie » ici. Mais il faut distinguer entre ce qu’elle est et ce à quoi elle sert. La représentation comme processus est ce qui nous permet de nous représenter notre communauté politique dans sa cohérence et la hiérarchie de ses problèmes.

C’est cela qui compte dans la représentation : sa fonction, plus que sa nature. Prenez en regard une expérience de démocratie directe, une assemblée de copropriétaires, pour prendre l’exemple le plus banal : on voit tout de suite que la difficulté est de faire naître cette image globale et organisée. C’est le plus souvent une démocratie aveugle, faute de construire une représentation de la communauté concernée. La démocratie représentative n’est pas qu’une question de principe, autrement dit, mais une question de performance.

Louis Dumont faisait remonter la notion d’individu telle qu’elle s’est développée sous la modernité (autocentré, égalitaire, non-holiste) au christianisme. Vous avez vous-même parlé du christianisme comme étant la religion de la sortie de la religion. Pourrait-on dire, en paraphrasant Chesterton, que le problème d’aujourd’hui est que nous vivons une époque dominée par des « idées chrétiennes devenues folles » ?

Je crois que la formule de Chesterton ne s’applique plus à notre époque. Les idées chrétiennes ne sont plus vraiment là, mais la modernité est en train de montrer qu’elle est capable de produire des idées à elle tout aussi susceptibles de devenir folles, de la maîtrise illimitée de la nature à la toute-puissance du désir individuel.

Quel est, d’après vous, le rôle des Droits de l’Homme dans le débat politique actuel ?

La dépolitisation du débat est le rôle qu’ils tendent à jouer le plus souvent : ils sont consensuels, leur violation provoque des réactions fortement émotionnelles. Du coup, ils ne laissent pas beaucoup de place à la discussion des moyens qui est le vrai débat politique. Mais leur fonction ne se limite pas à cela : ils ont aussi un rôle de définition d’une vision alternative à la politique. Il faudrait plutôt parler de surpolitisation à propos de cette volonté de faire une politique avec les droits de l’homme.

Le populisme, au sens caricatural ou conceptuel que vous mettrez derrière ce terme, est-il un danger ou une nécessité pour la démocratie ?

De nouveau, le raisonnement en noir et blanc est mauvais conseiller. Le populisme est l’un et l’autre, un danger et une nécessité pour la démocratie. Qu’est-ce qu’une démocratie qui ne fait pas sa place au peuple, à la représentation de toutes ses composantes et de tous ses problèmes ? En même temps, l’invocation du peuple sous un certain angle, comme s’il composait un bloc sans contradictions, comme s’il était infaillible, comme s’il était le siège de toute vertu est profondément destructeur de ce que doit être le pluralisme démocratique. Nous sommes condamnés à naviguer sans cesse entre les deux écueils. Le progrès de la démocratie est dans la conscience partagée de cette situation, qui devrait lui donner les moyens de se corriger en permanence.

Marcel Gauchet, propos recueillis par Kévin Boucaud Victoire (Ragemag, 8 juillet 2013)

Nous reproduisons ci-dessous un excellent point de vue de Jérôme Leroy, cueilli sur Causeur et consacré à la soumission de la France à l'Empire...

Auteur talentueux de polars d'anticipation, Jérôme Leroy vient de publier Dernières nouvelles de l'enfer aux éditions de l'Archipel, un recueil de nouvelles, et son dernier roman, Le Bloc, devrait être réédité en format poche, dans la collection Folio, à la rentrée.

La France, nouvelle province de l'Empire

Je n’ai aucune sympathie particulière pour Edward Snowden. Si on regarde un peu sa biographie, ce n’est jamais qu’un geek libertarien, avec un fort tropisme néoconservateur. Cela fit de lui un soutien enthousiaste de la politique étrangère de Bush en Irak, au point d’avoir eu autour de ses vingt ans les désirs typiques des garçons qui ont trop joué en ligne : rejoindre les forces spéciales. Ayant davantage le physique de Woody Allen que de Chuck Norris, il ne put accomplir ce « rêve héroïque et brutal ».

On le félicitera tout de même de s’être découvert une vocation tardive de Winston Smith face au totalitarisme panoptique et « panauditif » de la NSA qui est d’ailleurs celui de tous les services secrets, comme l’avait si bien vu Guy Debord dans ses Commentaires sur la société du spectacle (1988) : « Les services secrets étaient appelés par toute l’histoire de la société spectaculaire à y jouer le rôle de plaque tournante centrale ; car en eux se concentrent au plus fort degré les caractéristiques et les moyens d’exécution d’une semblable société. Ils sont aussi toujours davantage chargés d’arbitrer les intérêts généraux de cette société, quoique sous leur modeste titre de « services ». Il ne s’agit pas d’abus, puisqu’ils expriment fidèlement les mœurs ordinaires du siècle du spectacle. Et c’est ainsi que surveillants et surveillés fuient sur un océan sans bords. »

Après tout, dans cet « océan sans bords », les libertariens comme Snowden ont leurs bons côtés quand ils sont cohérents. Ils ne se montrent pas seulement favorables à l’idée que les pauvres aient le droit de vendre leurs organes ou que n’importe quel citoyen puisse s’équiper à l’armurerie du coin et avoir la puissance de feu d’un porte-avions pour nettoyer par le vide la première école primaire qu’il rencontre. Non, ils sont aussi persuadés que l’Etat est une menace constante pour les libertés individuelles. Que ce soit en créant une sécu ou en espionnant la vie privée de ses citoyens avec des barbouzes à grandes oreilles.

Du coup, voici notre Snowden devenu une nouvelle icône pour toute une belle jeunesse, d’Occupy Wall Street à Notre-Dame-des-Landes en passant par les Anonymous. C’est un peu paradoxal, mais après tout, à cheval donné, on ne regarde pas la monture et quand on pense que Mélenchon est capable de voir en Kerviel un nouveau Dreyfus, la France pouvait bien accorder l’asile à Snowden.

Et c’est là que le bât blesse. On avait cru comprendre que si on n’accordait pas l’asile à Snowden, c’était qu’il ne nous l’avait pas demandé. Mais que s’il l’avait demandé, bien entendu, la patrie des droits de l’homme le lui aurait donné illico presto. Seulement, ce qui s’est passé le 2 juillet a prouvé le contraire de manière éclatante.

Ce jour-là, la France s’est complètement déshonorée en interdisant de survol du territoire national l’avion d’un chef d’Etat étranger qui avait peut-être à son bord Snowden comme passager. L’avion était celui d’Evo Morales. Evo Morales est le président de la Bolivie, élu dans la foulée de Chavez au Venezuela et de Correa en Equateur. Il revenait de Moscou après une conférence sur les pays exportateurs de gaz. Oui, Morales a nationalisé son gaz, ce qui fait de lui, avec quelques autres chefs de l’Etat de la région regroupés dans l’Alba1, le cauchemar vivant du nouvel ordre mondial : imaginez un peu, un sous-sol qui appartiendrait aux citoyens vivant dessus. Imagine-t-on plus atroce aberration ?

Si l’on en croit les détails, ce refus de survol aurait même pu occasionner une catastrophe, l’avion d’Evo Morales s’étant posé les réservoirs pratiquement vides à Vienne. L’Italie, à peine moins lâche que la France, voulait bien que Morales se posât à condition d’accepter une fouille de l’appareil. Il aurait fait beau voir qu’il fasse le malin, l’Inca cryptomarxiste avec son poncho style El condor pasa.

On pouvait espérer que la France, celle de de Gaulle et des communistes s’opposant à l’Amgot en 44, allait éviter de devancer le désir de ses maîtres. On pouvait espérer que la France, même après cinq ans de sarkozysme qui marquèrent, plus encore que sous Giscard, le summum de la servilité atlantiste, garde le souvenir du discours de Villepin à l’ONU sur notre grandeur de « vieux pays » comme disait l’inénarrable Rumsfeld qui ne se rendait pas compte du compliment. Eh bien non ! François Hollande, décidément, ne nous aura rien épargné. Une certaine idée de la France, comme disait l’Autre, vient d’être niée, encore une fois, au nom de notre soumission totale, absolue au libre échangisme comme horizon indépassable de notre avenir radieux.

C’est croire que François Hollande est un lecteur résigné de Toni Negri et qu’il a accepté que la France devienne une simple province de ce nouvel Empire défini ainsi par le philosophe italien : « L’Empire englobe la totalité de l’espace. Aucune frontière ne le limite. Il se présente non pas comme un régime historique qui tire son origine d’une conquête, mais comme un ordre qui suspend le cours de l’Histoire et le temps, fixe l’état présent pour l’éternité et la manière dont les choses sont et seront pensées.”

Cet Empire contre lequel luttent, avec l’énergie du désespoir et chacun à leur manière, Evo Morales et Edward Snowden.Jérôme Leroy (Causeur, 9 juillet 2013)

1 Alliance Bolivarienne pour les Amériques comportant huit états opposés à la zone de libre échange avec les USA.

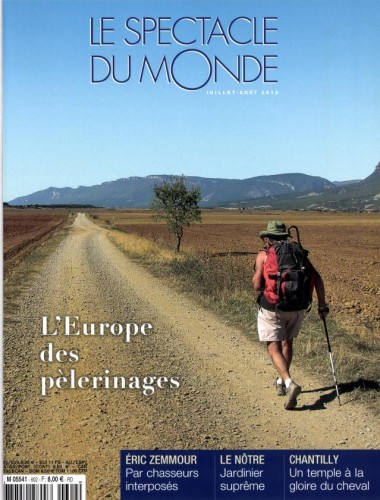

Le numéro de juillet-août 2013 de la revue Le spectacle du monde est en kiosque.

Le dossier est consacré à l'Europe des pèlerinage. On pourra y lire, notamment, des articles de Philippe Conrad ("Une tradition universelle immémoriale " ), de Mathilde Tingaud ( "Procession sacrées des Hellènes" ), de François-Laurent Balssa ("Les grandes heures de Saint-Jacques-de-Compostelle"), d'Olivier Maulin ("Le pèlerin médiéval" ; "Saint-Jacques, le renouveau" ), de Gabriel Rivière (Compostelle, les routes du roman), d'Yves-Marie Bercé ("Le rayonnement de la Madone de Lorette") ou de Yves de Treseguidy ("Le Tro Breiz, périple sacré des Bretons") ainsi qu'un entretien avec Jean-Christophe Rufin ("Le chemin est une alchimie du temps sur l'âme").

Hors dossier, on pourra aussi lire des articles de Michel Mourlet ("Le Nôtre, jardinier suprême"), de Jean-François Gautier ("Wagner-Verdi. Les deux géants de l'opéra romantique"), d' Alain de Benoist ("Wagner et la France. Passions partagées"), de François Bousquet ("Cendrars. La légende est immortelle"), de Philippe Barthelet ("René Guénon. L'unité de l'esprit"), de François-Laurent Balssa ("Jacques Perret, flibustier du roi") ou de Henri Soldani ("Max Ernst, peintre des illusions"). Et on retrouvera aussi les chroniques de Patrice de Plunkett ("Le monde est dans la rue") et d'Eric Zemmour ("Par chasseurs interposés").