Nous reproduisons ci-dessous un texte de Falko Baumgartner, cueilli sur le site Les 4 vérités, dans lequel l'auteur se livre à une analyse éclairante des données épidémiologiques françaises concernant la détection de la drépanocytose chez les nouveaux-nés. La drépanocytose est une maladie héréditaire du sang qui concerne quasi-exclusivement les population extra-européennes, et en particulier les populations d'origine africaine.

L'africanisation de la France

Géographiquement, la France se trouve en Europe, mais démographiquement, le pays se glisse rapidement vers l’Afrique, comme des données récentes nous l’indiquent. La France, à l’encontre des États-Unis, n’autorise pas les recensements ethniques, choisissant plutôt de suivre l’idéal d’une république sans couleur. Évidemment, tout cela ne change en rien la réalité ethnique sur le terrain, mais il est sûr que cela contribue à maintenir le peuple dans l’ignorance. Jusqu’à présent il n’existait que peu de chiffres officiels sur l’ampleur des populations immigrantes, d’une part, et des Français autochtones, d’autre part. Des renseignements utiles nous sont parvenus d’une source tout à fait inattendue: la médecine, nous signalant que nous pourrons enfin regarder d’un oeil suffisamment précis et sans préjugés la croissance massive de la population non-blanche en France.

Depuis 2000, le pays mène un programme national de dépistage de la drépanocytose, une maladie génétique, propre, pour la plupart, aux peuples non-européens. Pourtant, en raison de l’immigration du Tiers Monde, elle est devenue la maladie génétique la plus répandue dans la France d’aujourd’hui. Dans le but de fournir le plus tôt possible des soins contre la maladie, l’Institut de veille sanitaire a défini des groupes ciblés susceptibles d’être testés, dont la plupart sont des peuples d’origine africaine, de l’Afrique du Nord et subsaharienne, ainsi que des Amériques. Un deuxième groupe ciblé consiste en des peuples d’origine proche- et moyen-orientale (la Turquie, la péninsule arabique et les pays arabes qui se trouvent entre les deux) et des Indes. Le reste consiste en des migrants d’un littoral relativement petit de l’Europe du Sud, à savoir le Portugal, l’Italie du Sud, la Grèce et les îles de Corse et la Sicile.

Les nouveaux-nés en France sont définis comme « étant en danger de la drépanocytose lorsqu’au moins un parent vient d’une région à risque » où le gène responsable sévit. La politique nationale de dépistage basée sur l’origine ethnique des parents nous permet de voir l’entière portée de la démographique non-blanche en croissance rapide au sein de la population française:

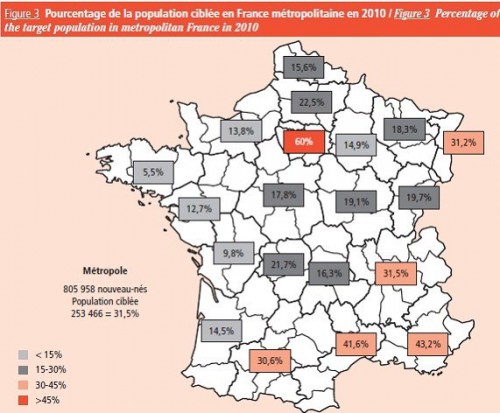

En 2000, 19% de tous les nouveaux-nés en France métropolitaine avait au moins un parent originaire des régions susmentionnées. Ce chiffre est monté à 28,45% en 2007 et jusqu’à 31,50% en 2010, soit, en tout, 253.466 nouveaux-nés sur 805.958. Autrement dit: en une décennie, le nombre de bébés (en partie) non-européens en métropole est passé d’un cinquième à presque un tiers.

L’étude médicale nous fournit encore plus de données, à savoir une analyse par région (voir la carte ci-dessous). On y apprend qu’en 2010, 60% des nouveaux-nés en Île-de-France, essentiellement Paris, descendaient de non-européens. En Provence-Alpes-Côte-d’Azur, où le Front National de Le Pen est particulièrement fort, la proportion des non-blancs était de 43,2%; en Languedoc-Roussillon voisin, 41,6%. Le taux le plus faible était de 5,5%, en Bretagne. Dans chacune des vingt-deux régions de la France métropolitaine la proportion des nouveaux-nés issus de l’immigration a augmenté entre 2007 et 2010.

Que peut-on opposer à ces chiffres? Pas grand-chose, en effet: ils justifient toutes les apparences. Si les auteurs de l’étude affirment que le dépistage des nouveaux-nés ne se fait pas universellement, ils considèrent les cas omis comme étant « relativement rares ». Ceux-ci, dans tous les cas de figure, ne réduiraient pas, mais augmenteraient la proportion de bébés non-blancs dans la population. Il ne reste que les immigrants de l’Europe du Sud, qui ne sont pas inclus à titre indépendant dans les statistiques, comme le facteur inconnu dans ces calculs. Combien sont-ils dans le groupe ciblé? Faut-il réviser à la baisse de façon significative le nombre de bébés non-blancs pour accommoder leur part dans le groupe ciblé? Je répondrais que ça ne changerait en rien la tendance: quoiqu’il y ait, selon les données, des millions de descendants des peuples italiens en France, la plupart d’entre eux sont là depuis des générations. Pourtant, le dépistage, si je comprends bien, a été réservé aux bébés dont le père et/ou la mère vient/viennent d’une des régions à risque. Il ne comprend donc que l’immigration récente.

Les auteurs de l’étude médicale eux-mêmes ne laissent pas de doute sur ce qu’ils considèrent comme la cause principale de la montée de la drépanocytose. Ils l’attribuent, carrément, à la hausse de l’immigration africaine ou, pour les citer: « le résultat de la croissance de la population dans les régions afro-antillaises du DOM, et maintenant de l’immigration essentiellement de l’Afrique du Nord et de l’Afrique subsaharienne en France métropolitaine. »

Or, mon souci, ce n’est pas l’évolution de la drépanocytose, en tant que maladie, mais le déclin démographique subite de la France blanche que ces chiffres démontrent, et l’interdiction au droit d’en parler dans le climat multiculturaliste qui sévit actuellement en Europe.

Comme je suis politologue de profession, je regarde avec envie ces scientifiques médicaux, biochimistes, et génétistes libres – sans l’entrave du langue de bois et apparemment totalement inconscients des implications retentissantes de leurs statistiques – discuter sur ce qui revient pour le moins au changement démographique le plus profond que la France ait connu depuis la conquête par les Francs et la création de l’État français lui-même.

C’est frappant: on n’a qu’à remplacer « bébés ciblés » avec « nouveaux-nés afro-orientaux », puis regarder la carte de la population testée en France, pour avoir une idée assez complète de ce que la France des Lumières refuse depuis longtemps de communiquer à son peuple: que la France blanche, la France originale, la France qui a fait la France, est en voie de disparition progressive, faisant place à une société hybride eurafricaine. L’immigration massive est devenue autodestructrice pour le pays de Voltaire. On pourrait soutenir que même les immigrants en tirent des rendements décroissants: plus la France disparaît, et moins le pays retient le caractère qui les avait attirés en premier lieu.

Lorsque j’ai dit « assez complète », ce n’était pas entièrement exact. La situation démographique de la France blanche est, en vérité, encore pire pour deux raisons: premièrement, mon analyse n’a pas encore abordé le sujet des départements d’outre-mer occupés depuis toujours par des populations d’ethnies diverses. En incluant ces nouveaux-nés, qui sont dans leur totalité soumis à un dépistage de la drépanocytose, la portion des naissances non-blanches pour toute la France monte à 34,6% (292.041 nouveaux-nés). En second lieu, les chiffres de dépistage ne comprennent pas tous ces groupes d’immigrants non-européens qui ne sont pas génétiquement prédisposés à la drépanocytose, comme les Asiatiques orientaux et les Hispaniques. Lorsqu’on y ajoute leurs taux de naissances, la proportion des Français de race blanche se trouve encore réduite d’une quantité inconnue.

L’ironie amère c’est que ces chiffres sur la population laissent entendre que la France a été plus radicalement transformée par ses anciennes colonies qu’elle ne les a elle-même transformées. À l’encontre de la Grande Bretagne, son rival maritime, la France n’a jamais réussi son entreprise coloniale. Sa seule colonie permanente notable c’est le Québec auquel elle n’a envoyé que dix mille colonisateurs au plus. S’il y a une « revanche des colonies », comme prétendent ces gauchistes dont l’égo se gave de la culpabilité de l’Occident, il n’y a aucun doute que la France en reçoit plus que son dû.

Comme l’Amérique, la France a toujours été fière de se présenter au monde entier comme la championne des valeurs républicaines modernes et « culturellement neutres ». Sa réussite historique à faire rayonner ses Lumières partout dans le monde est indéniable. Mais ce rôle de phare l’a aveuglée aux effets négatifs qui se sont produits dans son propre pays: elle ne s’est jamais pleinement rendu compte que la propagation totale de ces idéaux ont en même temps engendré un citoyen culturellement et ethniquement éventré, un être dépossédé de ses propres racines, à qui le droit même de les posséder est interdit. Elle n’a jamais tout à fait compris qu’un sens fort de l’identité culturelle et ethnique n’est pas l’ennemi des valeurs démocratiques, mais plutôt leur complément nécessaire et naturel. Elle a oublié que la Révolution française, son cadeau offert au monde démocratique, n’a pas été créée dans un vide ethnique et culturel, mais par un peuple doué d’une identité et d’une histoire: une identité blanche européenne.

Il se peut donc que ce ne soit pas une coïncidence que la France, comme l’Amérique, est parmi les premiers pays occidentaux à être victime démographique de son propre déni de culture et ethnie. Dans un sens, le cercle historique est bouclé: ce que la France, au départ, exportait comme une idée: la république radicalement déculturée, la laisse désormais sans les moyens de faire face à sa rapide déeuropéenisation – la révolution dévore ses enfants, pour de bon.

Falko Baumgartner (Les 4 vérités, 31 juillet 2013)

Sources

J. Bardakdjian-Michau, M. Bahuau, D. Hurtrel, et al.: « Neonatal screening for sickle cell disease in France », in Journal of Clinical Pathology, January 2009, Volume 62, Issue 1, Pages 31-33 (http://jcp.bmj.com/content/62/1/31; également disponible en format pdf à:

J. Bardakdjian-Michau, M. Roussey: « Le dépistage néonatal de la drépanocytose en France » (Newborn screening for sickle cell disease in France), in Bulletin épidémiologique hebdomadaire: « La drépanocytose en France: des données épidémiologiques pour améliorer la prise en charge » (Sickle cell disease in France: epidemiological data to improve health care management), July 2012, Issue 27-28, Pages 313-317 (http://www.invs.sante.fr/pmb/invs/%28id%29/PMB_10831)

Traduit de l’anglais par Tiberge (http://galliawatch.blogspot.com)