Vous pouvez découvrir ci-dessous une conférence de Laurent Ozon prononcée début 2014 à Lille, dans le cadre d'un séminaire du mouvement localiste et identitaire Maison commune, et consacrée à la question de l'oligarchie.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Vous pouvez découvrir ci-dessous une conférence de Laurent Ozon prononcée début 2014 à Lille, dans le cadre d'un séminaire du mouvement localiste et identitaire Maison commune, et consacrée à la question de l'oligarchie.

L'INA vient de publier en DVD La section Anderson, le célèbre reportage de Pierre Schoendoerffer sur la guerre du Vietnam vue au sein d'une section d'infanterie américaine. Vous pouvez découvrir ci-dessous la critique qu'en a fait Michel Marmin dans le mensuel Le spectacle du monde de mars 2014.

La section Anderson de Pierre Schoendoerffer

En 1966, l’engagement des États-Unis au Viêtnam était monté en puissance (près de 400 000 hommes sur le théâtre), avec pour objectif l’écrasement de la rébellion communiste au Viêtnam du Sud, le Pentagone comptant sur son aviation de bombardement pour mettre le Nord à genoux. La seconde guerre d’Indochine avait vraiment commencé. Les images que les téléspectateurs pouvaient déjà découvrir étaient certes terribles, et l’on sait quel effet dévastateur elles auraient bientôt sur l’opinion publique américaine. Mais elles ne disaient pas comment les soldats américains, de très jeunes appelés pour la plupart, vivaient cette guerre, eux qu’aucun lien historique, culturel ou personnel n’attachait à un pays mystérieux et inquiétant, situé à des milliers de kilomètres de leur foyer, et c’est bien là toute la différence avec la première guerre d’Indochine. Ce vécu, un seul cinéaste au monde était capable de le comprendre, de le partager et de le traduire en images : Pierre Schoendoerffer.

Auréolé de la gloire que lui avait apportée la 317e Section (1963) où, fort de son propre passé indochinois, il avait exprimé de façon rigoureuse et pudique le drame du corps expéditionnaire français, Schoendoerffer, épaulé par son cameraman Dominique Merlin et son preneur de son Raymond Adam, a accompagné pendant six semaines une section de la 1re division de cavalerie, commandée par le lieutenant Joseph B. Anderson. Soit une grosse trentaine d’hommes, assez représentative de la population américaine : des Blancs de souches très diverses, des Noirs (dont le lieutenant Anderson lui-même), et même un Indien. En réalité, les Français ont fait beaucoup plus qu’accompagner les Américains au combat; ils se sont amalgamés à eux, faisant rapidement oublier qu’ils ne portaient pas de fusil. Le miracle de ce documentaire, c’est d’avoir fait oublier la caméra à ceux qu’elle filmait et, par voie de conséquence, de l’avoir fait oublier aussi aux spectateurs. Réalisé pour le célèbre magazine télévisé Cinq Colonnes à la une, et diffusé le 3 février 1967 sur la première chaîne de l’ORTF, la Section Anderson est un chef-d’oeuvre absolu : près d’un demi-siècle après, il a gardé une faculté d’émotion à laquelle aucun film rétrospectif sur la guerre du Viêtnam, fussent-ils signés Francis Ford Coppola, Michael Cimino ou Stanley Kubrick, n’a pu prétendre. La raison en est que ce film d’hommes est filmé à hauteur d’homme, toujours à l’exacte distance du regard humain. Mais ce n’est pas tout. Schoendoerffer n’a pas seulement évité les pièges du spectacle – et pourtant la Section Anderson est un film où l’on voit des soldats mourir et où un hélicoptère s’écrase sous nos yeux. Il a su donner la juste mesure du temps de la guerre, avec ses phases intenses de combat, ses attentes angoissantes, ses explosions soudaines, mais aussi « avec ses chants ses longs loisirs », comme le chantait Apollinaire. Et au bout, on a une oeuvre que son auteur aurait pu appeler la Condition humaine si le titre n’avait été déjà employé… Car, au fond, de quoi nous parle Schoendoerffer ? De la fraternité, telle que peut la révéler l’expérience initiatique de la peur et du courage, le baptême du feu prenant ici son sens le plus profond. Vingt ans après, Schoendoerffer a pu retrouver aux quatre coins des Etats-Unis une dizaine de survivants de la section, dont le lieutenant Anderson lui-même. Il les a filmés chez eux, puis il les a réunis. Le document qui a résulté de cette rencontre, Réminiscence (1989), est bouleversant.

Michel Marmin (Le spectacle du monde, mars 2014)

Vous pouvez découvrir ci_dessous un point de vue de l'économiste hétérodoxe Jacques Sapir, cueilli sur son site RussEurope et consacré à la question d'une sortie de l'Euro. Un débat essentiel à la veille des élections européennes...

Sortir de l'Euro

Les élections européennes vont être l’occasion de faire le point sur le sentiment des peuples face à la construction de l’Union Européenne. On sait que cette opinion s’est fortement dégradée depuis 2009, ce que montrent nombre de sondages. Le problème est particulièrement aiguë en France où, pour la première fois, le nombre d’opinions défavorables à l’Union Européenne est majoritaire.

Il convient tout d’abord de rappeler que l’Union Européenne n’est pas l’Europe, quoi qu’elle puisse le prétendre. L’Europe est une réalité géographique, une réalité politique – même et y compris dans ses conflits – et, bien entendu, elle est une réalité culturelle. Cette réalité a existé bien avant que ne naissent les premiers projets d’union ou de fédération.

L’Union européenne n’est pas l’Europe…

L’Europe a existé, culturellement et d’une certaine manière politiquement, bien avant la Communauté Économique Européenne (ce que l’on appelait le « Marché Commun » et qui est l’ancêtre de l’UE) et bien entendu avant l’UE. L’UE a institutionnalisé des mécanismes de coopération, mais elle a aussi figé les relations entre les pays Européens qui en faisaient par et a déstabilisé largement ceux qui étaient à sa périphérie. L’UE, et la CEE avant elle, n’ont pas été des « forces de paix » à l’échelle du continent européen. Le prétendre, c’et oublier le rôle fondamental de la dissuasion nucléaire, assurée par des Etats (le couple URSS-Etats-Unis puis la Grande-Bretagne et la France). La dissuasion nucléaire, en rendant impossible une guerre majeure en Europe, et ceci en particulier dès que la dissuasion française est devenue effective (milieu des années 1960) a joué un rôle bien plus décisif que la CEE et l’UE dans le maintien de la paix. C’est à ce moment là que la réflexion militaire en Union soviétique commence à argumenter que toute guerre majeure débouchera sur une guerre nucléaire et que l’on ne peut pas gagner une guerre nucléaire[1]. De ce point de vue, la contribution de la CEE et de l’UE au maintien de la paix en Europe est plus que discutable. L’UE a été une cause de conflit, en précipitant hier la désintégration de l’ex-Yougoslavie et la guerre civile qui en a résulté. Il faut se souvenir que la cause essentielle de cette désintégration fut l’attraction de l’UE sur la Slovénie et la Croatie. La mise ne place d’un plan de stabilisation, dont les effets étaient perçus de manière inégale entre les Républiques de la Yougoslavie, a attisé l’opposition entre la Croatie et la Serbie. Mais, c’est bien la perspective d’une adhésion rapide à l’UE qui a convaincu les dirigeants slovènes et croates de faire sécession. Le même phénomène est aujourd’hui à l’œuvre en Ukraine.

Enfin, la politique économique menée par l’UE depuis 2009 (et même depuis en réalité 2000 dans la zone Euro) est la cause de la faible croissance européenne et de la montée astronomique du chômage en Grèce (plus de 28%) en Espagne, au Portugal, mais aussi en Italie et en France. Loin de protéger les populations, l’UE s’est trop ouverte et elle a favorisé la contagion de la crise financière de 2007-2008[2]. On peut comprendre, dans ces conditions, le ressentiment que de nombreux électeurs éprouvent, qu’il s’agisse de l’UE ou plus précisément de la zone Euro qui est elle directement en cause dans la stagnation économique et la crise que connaissent certains pays. C’est l’une des raisons du mécontentement anti-européen qui monte aujourd’hui dans divers pays. C’est pourquoi, les élections européennes de mai 2014 porteront entre autres sur la question de l’Euro. Cette question est en réalité posée depuis le début des années 2000[3], mais il est vrai qu’elle n’a pris la dimension d’un problème central que depuis la crise de la Grèce fin 2009[4].

Les avantages d’une dissolution de l’Euro

Une sortie de l’Euro, qu’elle résulte d’une dissolution coordonnée de la zone Euro ou d’une sortie « sèche », aurait de nombreux avantages pour les pays de l’Europe du Sud et en particulier pour la France. On a tenté d’en mesurer les effets dans un ouvrage publié en septembre 2013[5].

Tout d’abord, à travers une dépréciation du Franc retrouvé qui pourrait être de 20% à 30% (et tout concourt à penser qu’en réalité on sera autour de 20%) cela reconstituerait immédiatement la compétitivité des entreprises françaises, tant à l’export que sur le marché intérieur français. C’est le « choc de compétitivité » dont l’économie française et l’industrie en particulier ont besoin. Par rapport à cela le fameux « pacte de responsabilité » du gouvernement ne représente qu’une pichenette. Notons ici qu’une dévaluation de l’Euro, telle qu’elle est défendue par le Ministre de l’Économie M. Arnault Montebourg, n’aurait que des effets bien plus réduit. Elle ne jouerait que par rapport aux pays de la zone Dollar. C’est certes important, et le Ministère des Finances a calculé qu’une dépréciation de 10% entraînerait un gain de 1,2% à 1,8% de croissance du PIB. Ceci valide d’ailleurs les hypothèses de calcul qui ont été utilisées dans l’ouvrage paru en septembre[6]. Notons aussi que ces calculs donnent tort à tous ceux, et ils sont nombreux, qui prétendent que aujourd’hui la compétitivité n’est plus mesurée par le coût du produit.

Mais la France ne fait qu’environ 50% de son commerce international avec la zone Dollar. Le reste se fait avec la zone Euro, et concerne pour l’essentiel nos échanges avec l’Allemagne, mais aussi avec l’Italie et l’Espagne. C’est bien pourquoi une sortie de l’Euro serait bien plus avantageuse qu’une simple dépréciation de l’Euro. Les calculs qui ont été réalisés avec P. Murer et C. Durand montrent que dans une telle hypothèse, et en admettant que la dépréciation de la monnaie italienne et de la monnaie espagnole soit plus importante que celle du Franc, autrement dit en adoptant une hypothèse de dévaluations compétitives des divers autres pays de l’Europe du Sud, cela donnerait un coup de fouet impressionnant à l’économie française, entraînant une croissance – toute chose étant égale par ailleurs – de 15% à 22% sur une durée de 4 ans. Il faut ici signaler que non seulement l’industrie serait la grande bénéficiaire de cette dépréciation, mais que son effet bénéfique se ferait aussi sentir dans les services, soit dans les services associés à l’industrie soit dans des branches qui sont très sensibles à des mouvements de taux de change, comme le tourisme, l’hôtellerie et la restauration.

Un deuxième avantage induit serait une forte réduction du poids de la dette, sous l’effet des recettes fiscales engendrées par cette croissance. Il deviendrait possible d’alléger le fardeau de la fiscalité pesant sur les ménages et sur les entreprises. Dans les quatre années suivant la décision de sortir de l’Euro, nous verrions le poids de la dette publique passer de 93% du PIB à 80%-66% suivant les hypothèses. C’est bien plus que ce que l’on pourra jamais réaliser en restant dans l’Euro.

Un troisième avantage, et de mon point de vue c’est le plus important, serait de faire reculer massivement le chômage, et de créer en grande quantités des emplois dans l’industrie. Ici encore, nous avons estimé – sur la base des demandeurs d’emploi de catégorie A – que l’on aurait une création nette d’emploi de 1,5 à 2,2 millions en trois ans. Rapporté aux autres catégories utilisées par la DARES, le gain devrait être encore plus important car la croissance permettrait de pérenniser nombre d’emplois précaires. Si l’on considère le total des catégories A, B et D, le gain pourrait se monter de 2,5 millions à 3 millions d’emplois. Notons qu’un tel retour massif à une situation de plein emploi améliorerait immédiatement le financement des caisses d’assurance-chômage, mais aussi celles de l’assurance-vieillesse.

Les inconvénients potentiels d’une sortie de l’Euro

Une sortie de l’Euro et une forte dépréciation de la monnaie (le Franc) auraient aussi des inconvénients, qu’il ne faut cependant pas s’exagérer.

Tout d’abord, il y aurait une hausse des produits importés quand ils proviennent de pays par rapport auxquels le Franc se serait déprécié (Allemagne, pays de la zone Dollar). C’est d’ailleurs le but de toute dépréciation de la monnaie. Mais, cet inconvénient est fortement surestimé par des politiciens sans scrupules qui ne cherchent qu’à affoler la population pour défendre l’Euro. Ainsi, dans le cas des carburants, compte tenu du poids immense des taxes, une dépréciation de 20% du taux de change du Franc par rapport au taux actuel de l’Euro face au Dollar, ne provoquerait qu’une hausse de 6% du prix à la pompe. On voit que ceci est très raisonnable.

Il y a ensuite la dimension financière des conséquences d’une telle dépréciation. Regardons tout d’abord ce qu’il en est en ce qui concerne la dette publique. On sait que les Obligations émises par le Trésor public, quand elles sont émises depuis le territoire français, doivent être remboursées dans la monnaie ayant cours légal en France. C’est la seule obligation légale les concernant. Si cette monnaie n’est plus l’Euro mais le Franc, elles seront remboursées en Franc. Et, si le Franc s’est déprécié vis à vis de l’Euro les détenteurs étrangers d’obligations françaises prendront leurs pertes, tout comme un détenteur français de bonds du Trésor américain prend ses pertes quand le Dollar se déprécie fortement face à l’Euro. Cependant, il est clair que cela provoquera par la suite une hausse des taux d’intérêts (ce que l’on appelle dans le jargon financier une « prime de risque ») pour toute nouvelle émission. Mais, on peut parfaitement contourner ce problème. Il faudra réintroduire le mécanisme qui existait jusqu’au début des années 1980, et qui obligeait les banques françaises (ou toute banque souhaitant travailler en France) à avoir dans leur bilan un certain montant d’obligations du Trésor (mécanisme du plancher obligatoire des effets publics).

Pour les dettes mais aussi l’épargne des particuliers et des entreprises, comme cette épargne et ces dettes sont essentiellement détenues dans des banques françaises, il n’y aurait pas de changement. Il est ainsi criminel, comme le font certains politiciens tant de l’UMP que du PS, d’aller affirmer – en cherchant à affoler une nouvelle fois la population – qu’une dépréciation de 20% du Franc se traduirait par une perte de 20% de l’épargne. En réalité, et tous les économistes le savent, il n’y a de perte de valeur que dans la mesure où l’on achète, avec son épargne, des biens provenant de pays par rapport à la monnaie desquels le Franc s’est déprécié. Pour les achats réalisés en France, ou de produits (et de services) français, ce qui représente plus de 60% des transactions en volume, il n’y aurait aucun changement. De plus, certains pays ayant une monnaie se dépréciant plus que le Franc (l’Italie, l’Espagne, le Portugal et la Grèce), l’épargne française verrait son pouvoir d’achat se réévaluer pour des opérations dans ces pays.

Le seul véritable inconvénient est une poussée d’inflation qui se fera sentir dans les 24 mois succédant à cette sortie de l’Euro et cette dépréciation du Franc. L’inflation induite par la dépréciation du France devrait être de 5% la première année et de 3% la seconde. Il faudra, pour y faire face, rétablir très probablement des mécanismes d’indexation des salaires et des pensions. Néanmoins, toute hausse de l’inflation, aura aussi pour effet de faire baisser mécaniquement les taux d’intérêts réels (par la différence entre le taux nominal et le taux d’inflation). Ceci pourrait avoir un effet très positif sur l’investissement des ménages et des entreprises. De plus, l’inflation efface mécaniquement une partie de la dette accumulée. Aussi, même la perspective de connaître à nouveau une période de relative inflation ne doit pas être vue comme uniquement un inconvénient, mais bien comme quelque chose qui pourrait être utile pour l’économie.

Il faut enfin ajouter que, bien entendu, des réformes sont nécessaires en France. Mais, tous les pays qui ont fait des réformes de profondeur l’ont fait APRÈS une forte dépréciation de la monnaie. Sortir de l’Euro, laisser le Franc se déprécier, cela peut être un premier pas décisif sur la voie des réformes.

Le risque politique d’une sortie de l’Euro

Le risque politique n’est pas à négliger, mais il convient de dire que le risque d’une séparation est d’autant plus facile à envisager qu’il est anticipé. C’est le paradoxe central d’une dissolution de la zone Euro. Personne ne veut, au niveau des gouvernements, l’envisager ouvertement. Pourtant, cette attitude est profondément autodestructrice. En effet, si cette dissolution pouvait se faire de manière coordonnée, le choc serait minime. Mais, le refus actuel des gouvernements à envisager cette solution ne laisse plus comme solution qu’une sortie de l’Euro par un ou deux pays (l’Italie et la France) entraînant à sa suite une désintégration générale de l’Euro qui pourrait prendre entre 6 mois et un an. Dans ces conditions, il est clair que les pays qui souffriront le plus seront ceux qui sortiront de l’Euro les derniers. Dans une telle situation, il y a en effet une prime au « premier sorti », qui bénéficie à plein de l’effet de dépréciation de sa monnaie. C’est d’ailleurs pour cette raison que dès qu’un pays important aura quitté l’Euro le mouvement de sortie deviendra rapidement irréversible. S’il s’agit de la France, l’Italie se verra obligé de nous imiter en quelques semaines. La sortie de la 2ème et de la 3ème économie de la zone Euro entraînera celle de l’Espagne (4èmeéconomie), et en chapelet le Portugal, la Grèce, mais aussi la Belgique et les Pays-bas. Si l’Italie sort la première, la pression sur l’économie française deviendra telle que nous devrons nous aussi sortir dans les trois mois qui suivent. Quelle que soit l’origine, la chaîne des sorties successives sera activée et deviendra une réalité en moins de douze mois.

La dissolution de la Zone Euro, ou des sorties de certains pays, ont bien été étudiées dans de nombreux pays : Allemagne, France, Italie, Espagne et Pays-Bas. Dans les études officielles, que ce soit celles qui ont été réalisées par les Banques Centrales, ou par les Ministères des Finances, et dont j’ai pu avoir connaissance, le bilan d’une telle sortie est globalement positif. Il est même très positif pour la France et l’Italie, et c’est ce qui inquiète les partisans d’une défense absolue de l’Euro. Toutes ces études mettent en avant le caractère positif d’une dépréciation du taux de change. L’obstacle se situe donc au niveau politique. Des études « privées » ont aussi été réalisées, et mon centre de recherches y a contribué[7]. Certaines de ces études ont été faites dans le but de discréditer une sortie de l’euro, et elles font état de résultats aberrants. Ainsi, l’Institut Montaigne envisage une chute importante du PIB sans donner d’indication sur le pourquoi ni le comment du calcul. Cela jette un grand doute sur certaines de ces études. On peut penser que les chercheurs supposent un effondrement du commerce à l’intérieur de la zone Euro. Mais, le retour aux monnaies nationales – qui est d’ailleurs largement anticipé dans nombre de banques et d’entreprises – ne compromettra nullement ce commerce, tout comme le passage à la monnaie unique n’a pas produit le surcroît de commerce et de croissance que certains prédisaient.

En ce qui concerne la fraction de la dette publique détenue par des « non-résidents », toutes les personnes interrogées, qu’elles appartiennent à des administrations ou à des banques privées, reconnaissent que le principe de la « Lex Monetae », soit le fait que la dette d’un pays, si elle émise dans ce pays doit être remboursée dans la monnaie du pays, que cette monnaie s’appelle l’Euro ou un autre nom (Franc, Lire Italienne, Pesetas espagnole…) s’appliquera. Il n’y aura pas d’espace pour des procès en droit international.

Reste alors un argument souvent évoqué : quel serait le poids d’un pays comme la France dans la « mondialisation » si nous sortions de l’Euro. Mais, cette mondialisation n’empêche pas la Corée du Sud (44 millions d’habitants) ou même Taiwan, de bien fonctionner. En Europe, la Suède et la Grande-Bretagne ne se portent pas plus mal de n’être pas dans la zone Euro. En fait, ceux qui tiennent ce discours sont les héritiers indirects du régime de Vichy, en ceci qu’ils ne font pas confiance en notre pays, en ses valeurs et en ses capacités. Il faut avoir confiance dans les points forts de la France, qui sont nombreux. Il est de plus important de préserver notre modèle social, qui fait désormais partie de notre culture politique ce que reconnaît le préambule de notre Constitution ce que l’on a trop tendance à oublier. De ce point de vue, la pratique du Conseil Constitutionnel a été honteuse dans l’accommodation à des règles étrangères.

Dire cela ce n’est nullement refuser de coopérer avec les autres pays d’Europe. Dire cela ce n’est nullement refuser de coopérer avec des pays européens qui ne font pas partie de l’UE comme la Russie qui est à la fois en Europe et en Asie. Dire cela, ce n’est nullement refuser de coopérer avec les pays d’Afrique. Aujourd’hui, l’Union Européenne fait obstacle à une vision plus large de nos coopérations. Où est l’UE quand la France s’engage au Mali ? Par contre, la Russie est à nos côtés, et ce sont des avions russes qui assurent une bonne part de la logistique de nos opérations extérieures. Il faut en tirer les leçons, aussi déplaisantes qu’elles puissent être pour certains.

La posture de l’État-Nation est, par ailleurs, et il faut le rappeler sans cesse et sans faiblir, la seule à garantir la démocratie, car il ne saurait y avoir de démocratie sans souveraineté ni légitimité. Ici encore, qu’il s’agisse de raisons conjoncturelles, et ce sont des raisons importantes, ou de raisons de principe, il est clair que la France doit s’attacher à retrouver sa souveraineté.

De la solidarité entre les pays européens

C’est un véritable problème, mais il est très mal posé. Tout d’abord reconnaissons qu’avec une budget de l’UE égal à 1,26% du PIB, et dont une large partie est dévorée par la bureaucratie bruxelloise, cette solidarité ne peut être financière. On l’a vu avec le cas de la Grèce et de l’Espagne. L’aide n’a pas été fournie aux populations, mais aux créditeurs des banques et de l’État, soit avant tout aux banques françaises et allemandes. Il faut dire et redire ici que l’on a fait payer aux populations de ces deux pays le soutien à nos banques. Ni plus ni moins.

De plus, sans doute exige-t-on trop de la solidarité de peuples qui ne se connaissent que peu et mal. La solution du fédéralisme intégral doit être rejetée en raison de la charge financière qu’un tel fédéralisme ferait porter sur certains pays, comme l’Allemagne en particulier. Il n’est pas réaliste de penser que les Allemands pourraient contribuer à hauteur de 8% à 12% de leur PIB pendant plusieurs années aux budgets des pays du Sud de l’Europe. Cette solidarité doit donc être déplacée sur le terrain du politique et doit pouvoir s’incarner dans des projets, tant industriels que scientifiques, menés dans des cadres bi ou multilatéraux. Tel fut, il faut s’en souvenir, l’origine d’Airbus et d’Ariane.

L’Euro est condamné

Aujourd’hui, nous avons la possibilité de dire que la monnaie unique est condamnée, tant pour des raisons conjoncturelles (le poids de l’austérité qu’elle impose aux peuples du Sud de l’Europe) que pour des raisons principielles. Ce fut folie que de faire la monnaie unique sans réaliser au préalable l’Europe sociale et fiscale. Ce fut folie en effet que de faire une monnaie unique entre des pays dont les structures, tant économiques que sociales et démographiques étaient aussi différentes et divergentes. Ce fut folie que de faire une monnaie unique entre des pays qui, en conséquence, avaient des taux de gains de productivité très différents et des inflations structurelles (ainsi qu’un rapport entre l’inflation et la croissance) aussi différent. L’Euro a été réalisé pour des raisons politiques. On a cru qu’en imposant un premier élément d’Europe fédérale, alors que les populations en refusaient le principe, on arriverait, par petits bouts, à construire subrepticement cette Europe fédérale. On a vu le désastre auquel cette politique du fédéralisme furtif a conduit. Les dirigeants, et M. Jacques Delors en premier, ont cru que l’économie se plierait à la politique. Mais, les faits sont tétus. Quand on les méprise, ils se vengent. La divergence macroéconomique entre les pays de la zone Euro était évidente dès 2006. J’avais tiré la sonnette d’alarme à cette époque[8]. Elle est devenue insupportable avec la crise financière et ses conséquences. Avant que la crise de l’Euro n’emporte tout, il serait plus sage de dissoudre l’Euro et de commencer à voir entre quels pays il serait possible d’organiser une convergence tant sociale que fiscale, qui pourrait permettre de reconstruire, dans un délai qui reste à préciser, un instrument monétaire commun.

On nos dira alors qu’il faut « changer l’Europe ». Vieille antienne devenue une véritable scie. Mais, c’est un discours que l’on tient depuis plus de vingt ans et qui n’a aucun effet, pour des raisons qui sont d’ailleurs simples à expliquer. Pour changer l’Union Européenne, il faudrait que les 27 autres pays se convertissent à nos valeurs, et à notre situation. Tache impossible et même tache malsaine, car la différence peut être source d’enrichissement. Mais alors, il faut trouver des solutions permettant à ces différences de s’exprimer sans que nous ayons à en payer les frais. Cela impose des changements institutionnels substantiels. Ce n’est pas « changer l’Europe » qu’il faut, mais bien « Changer d’Europe », et pour cela ne pas hésiter à détruire ce qui est un obstacle, comme l’Euro. Tel est le point capital qui doit guider notre vote lors de ces élections européennes.

Jacques Sapir (RussEurope, 14 avril 2014)

[1] Les Voroshilov Lectures le confirment, à partir de 1971-72.[2] Sapir J., « From Financial Crisis to Turning Point. How the US ‘Subprime Crisis’ turned into a worldwide One and Will Change the World Economy » in Internationale Politik und Gesellschaft, n°1/2009, pp. 27-44.[3] Sapir J., « La Crise de l’Euro : erreurs et impasses de l’Européisme » in Perspectives Républicaines, n°2, Juin 2006, pp. 69-84.[4] Sapir J., « Is the Eurozone doomed to fail », pp. 23-27, in Making Sense of Europe’s Turmoil, CSE, Bruxelles, 2012.[5] Sapir J., Les scénarii de dissolution de l’Euro, (avec P. Murer et C. Durand) Fondation ResPublica, Paris, septembre 2013.[6] Sapir J., Les scénarii de dissolution de l’Euro, (avec P. Murer et C. Durand), op.cit..[7] Voir Sapir J., Les scénarii de dissolution de l’Euro, (avec P. Murer et C. Durand), op.cit..[8] Voir mon article « La Crise de l’Euro : erreurs et impasses de l’Européisme » in Perspectives Républicaines, n°2, Juin 2006, pp. 69-84.

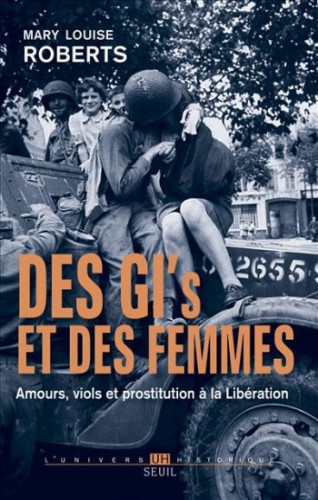

Les éditions du Seuil viennent de publier un essai de Mary Louis Roberts intitulé Des GI's et des femmes - Amours, viols et prostitution à la Libération. L'auteur enseigne l'histoire à l'université du Wisconsin, aux Etats-Unis. Son livre vient compléter celui de J. Robert Lilly, La face cachée des GI's (Payot, 2003), consacré aux milliers de viols commis en Angleterre, en France et en Allemagne par les soldats américains, nos sympathiques libérateurs...

" Comment convaincre les GI de débarquer sur les plages de Normandie et de se jeter sous le feu ennemi au péril de leur vie ? En invoquant le patriotisme, la solidarité entre les démocraties, les crimes barbares des nazis ? Sans nul doute. Mais un autre argument fut employé au sein de l’armée américaine en 1944 : « Pensez à la beauté des femmes françaises qui n’attendent que vous et sauront comment récompenser leurs libérateurs. »

S’appuyant sur de très nombreux documents d’archives, ce livre raconte une histoire fascinante et dérangeante : le commandement militaire américain a « vendu » le Débarquement à ses GI comme une aventure érotique et a sciemment exploité le mythe de la femme française experte en matière sexuelle et disponible. Il jette une lumière crue sur les conséquences de cette propagande : la prostitution débordante partout où se trouvaient des GI, exposant leurs relations sexuelles au vu et au su de tous, mais aussi les agressions sexuelles et les viols.

Loin d’être anecdotique, la sexualité des GI fut l’un des enjeux de la bataille politique qui se jouait sur le territoire libéré, celle entre l’impérialisme américain et la souveraineté française. Humiliante, elle a contribué à nourrir l’antiaméricanisme d’après-guerre. "

Vous pouvez découvrir ci-dessous un entretien avec Alain de Benoist , réalisé par Kontre Kulture et consacré au socialisme français , au travers, notamment, de son ouvrage Edouard Berth ou le socialisme héroïque (Pardès, 2013).

Alain de Benoist sur le socialisme français par kontrekulture

Pour Kontre Kulture, le philosophe et écrivain Alain de Benoist revient sur le socialisme français de la fin du XIXème siècle. Il explique quand se sont constitués les syndicats, quels étaient les différents courants et présente les théoriciens du socialisme Georges Sorel et Édouard Berth. Il revient également sur l'aventure du Cercle Proudhon, qui a réuni des syndicalistes révolutionnaire et des monarchistes de l'Action française.

Les éditions Imago viennent de rééditer le Dictionnaire de mythologie germanique de Claude Lecouteux. Professeur de civilisation du Moyen-âge à la Sorbonne, Claude Lecouteux s'est spécialisé dans les mythes, les contes et les légendes et a publié de nombreux essais comme Démons et Génies du terroir au Moyen Âge (Imago, 1995) ou Fées, Sorcières et Loups-garous au Moyen Âge (Imago, 2012).

" Siegfried, Odin, la Lorelei, le Roi des Aulnes, autant de personnages mythiques bien connus. Pourtant, s'étendant de l'Allemagne à l'Islande, la mythologie germanique, et plus précisément germano-scandinave souvent victime de préjugés en raison de fâcheuses récupérations historiques , reste dans l'ensemble trop ignorée.

Du Moyen Âge à nos jours, s'appuyant notamment sur les Eddas, les Sagas, les légendes et les traditions populaires, ce dictionnaire nous invite à arpenter des espaces enchantés où foisonnent dieux, fées, elfes, lutins, revenants, nains et géants... Il nous décrit, par exemple, les cultes rendus aux sources et aux arbres, maints rituels magiques, nous conte l'éternelle errance du Chasseur maudit, l'étrange aventure de Peter Schlemihl et de nombreuses autres histoires fabuleuses.

Unique en son genre, oeuvre d'un éminent spécialiste, cet ouvrage nous dévoile ainsi toute la richesse et la poésie d'une des plus grandes cultures européennes. "