Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Julien Dir, cueilli sur Breizh-Info et consacré au suicide du monde blanc d'origine européenne...

Le crépuscule des nations : quand l’Europe, l’Occident et le monde blanc s’autodétruisent

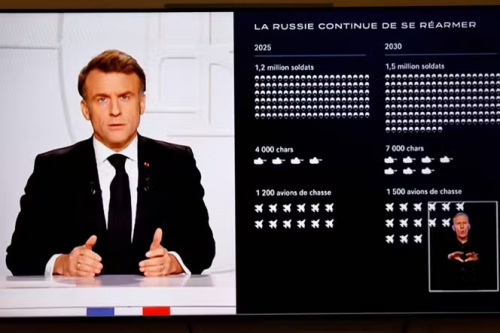

L’histoire nous apprend peu de choses, ou plutôt, elle enseigne mais personne ne l’écoute. Le XXe siècle fut un charnier où les Européens se sont entre-dévorés sous des drapeaux nationalistes, patriotes, impérialistes. À coups de frontières et de querelles intestines, nous avons ruiné notre propre avenir. Aujourd’hui encore, l’histoire se répète sous d’autres formes : guerre en Ukraine, tensions entre Washington et Moscou, arrogance française, délire bruxellois. À l’heure où le monde s’embrase, où la Chine forge un empire et où l’Afrique, démographiquement explosive, lorgne sur notre territoire, nous, Européens, continuons d’aiguiser nos poignards les uns contre les autres.

Les guerres civiles des Européens : une maladie incurable

L’Occident s’effondre parce qu’il n’a jamais su voir plus loin que ses propres murs. L’Europe, cette civilisation de conquérants et d’inventeurs, s’est enfermée dans des querelles intestines, consanguines, qui lui ont coûté cher : deux guerres mondiales, un suicide collectif, une soumission à l’Amérique, un avortement civilisationnel par l’Union Européenne et maintenant, des pseudo-nationalismes enfermés dans des lubies d’un autre siècle. L’ennemi, ce ne sont ni les Russes, ni les Ukrainiens, ni les Américains, ni les Français, ni les Allemands, ni les Italiens, ni même les Américains, ou les Australiens, ou les Boers d’Afrique du Sud. L’ennemi, c’est cette incapacité morbide à s’unir pour regarder le monde en face.

Nous nous haïssons entre nous pendant que l’Afrique accouche d’un milliard d’enfants supplémentaires en un temps record, que la Chine construit son rêve impérial en toute discrétion et que l’Islam grignote peu à peu nos villes et nos campagnes. Nos vieilles rancœurs, nos chauvins de pacotille et nos pseudo-souverainistes nous empêchent de voir l’évidence : nous sommes une minorité mondiale et nous n’avons pas les moyens d’un éclatement permanent.

Brest-Vladivostok : l’unité ou la mort

La seule ligne de fracture qui devrait exister est celle qui sépare notre peuple européen du reste du monde. Du Finistère à la Sibérie, nous sommes une même famille, héritiers des mêmes traditions, façonnés par le même destin. Pourquoi devrions-nous nous affronter, encore et toujours, pour des symboles nationaux qui ne nous protègent plus ? La France seule est condamnée. L’Allemagne seule est condamnée. L’Italie seule est condamnée. La Russie seule est condamnée. L’Ukraine seule est condamnée. La Bretagne seule est condamnée. Seule une fédération des peuples blancs, une vision supra-nationale, pourrait permettre notre survie.

À quoi sert-il de défendre un hexagone sous occupation migratoire ? À quoi bon glorifier une Russie qui se sclérose sous le poids de son propre impérialisme ? Pourquoi applaudir l’Amérique qui n’est plus que l’ombre d’elle-même, rongée par son propre cancer gauchiste, par sa malbouffe, par son délitement progressif ? La seule réponse est l’unité, même dans la séparation, un projet civilisationnel qui dépasse les nations et les particularismes ridicules.

Les Européens d’Amérique, d’Océanie et d’Europe doivent cesser de se voir comme des rivaux. Nous ne sommes plus en 1914, où des familles consanguines mais très riches et influentes poussaient des millions de gamins à s’éventrer joyeusement pour des frontières arbitraires. Nous sommes en 2025, et nous sommes en train de mourir. Il est temps de se regarder en face, d’arrêter de se chamailler comme des vieillards séniles et de bâtir un projet commun, qu’il soit fédéral, séparatiste ou simplement collaboratif. Sinon, nous disparaîtrons.

Seuls, nous sommes déjà morts

Les États-Unis, l’Union Européenne, la Russie et le monde blanc dans son ensemble doivent comprendre une chose : nous ne survivrons pas en restant éparpillés et en nous entre-dévorant. La géopolitique actuelle nous pousse à nous battre les uns contre les autres alors que l’unité devrait être notre seule boussole. Le XXe siècle a prouvé que nos divisions nous tuent, alors pourquoi s’obstiner ?

Nos enfants ne demanderont pas quelle langue nous parlions, ils demanderont pourquoi nous avons disparu. Nous devons apprendre à penser en termes de civilisation, et non plus de nations étriquées. Nous sommes l’Europe, le monde blanc, et nous n’avons plus droit à l’erreur. Il est temps d’ouvrir les yeux.

Julien Dir (Breizh-Info, 7 mars 2025)