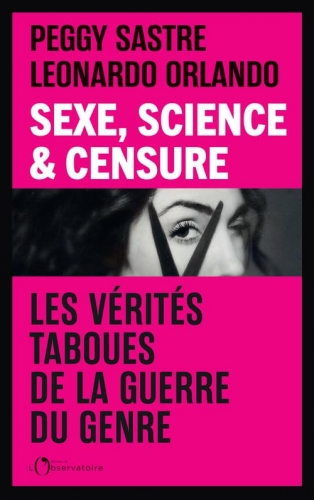

Les éditions de l'Observatoire viennent de publier un essai de Peggy Sastre et Leonardo Orlando intitulé Sexe, science & censure.

Peggy Sastre est docteur en philosophie des sciences, spécialiste de Nietzsche et de Darwin. Ses travaux s'orientent autour d'une lecture biologique des questions sexuelles. Leonardo Orlando est docteur en science politique et titulaire d'un master de philosophie.

"Hormones, cerveau, psychologie, comportements : depuis des décennies, la science documente des différences indéniables entre hommes et femmes. Mais à l'université, le simple fait d'en parler est devenu tabou. Chercheurs, psychologues, philosophes qui invoquent la biologie ou l'évolution sont accusés, menacés, parfois réduits au silence par des activistes militants. Cette négation de la nature humaine dépasse aujourd'hui le seul monde académique : elle contamine les institutions, les médias et les réseaux sociaux, au point de fragiliser le débat démocratique lui-même. Victimes directes de cette censure, le politologue Leonardo Orlando et la philosophe Peggy Sastre livrent un décryptage précis de cette nouvelle « guerre du genre ». À rebours des dogmes, ils rétablissent des vérités scientifiques passionnantes sur la morphologie, la psychologie, les goûts et les sentiments - qu'il s'agisse de jalousie, de préférences amoureuses révélées par les applications de rencontre, ou encore des choix de carrière et d'orientation professionnelle. Autant de différences qui, loin de contredire l'égalité, la rendent intelligible."