Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Duarte Branquinho, cueilli sur le site de l'Institut Iliade et consacré à l'avenir que nous devons donner à l'Europe.

https://wilhelmkachel.com/

Les « bons Européens »

Le discours du vice-président américain à la Conférence de Munich sur la sécurité du 14 février 2025 a engendré une secousse politique et diplomatique majeure. Si Vance est perçu comme une voix d’espérance à droite, un modèle à imiter, en ce qui concerne le centre et la gauche, il représente l’incarnation du mal, du diable intervenant dans l’existence des autres pour les anéantir.

Sommes-nous voués à être de « bons Européens », apaisés et soumis, paralysés par l’individualisme consumériste, ou de « mauvais Européens », autodestructeurs et aveuglés par un amour inconditionnel pour autrui, abrutis par le nihilisme progressiste ?

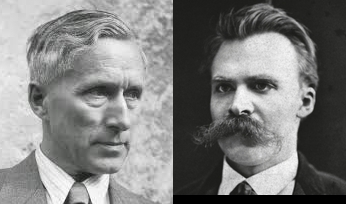

Guillaume Faye écrit qu’« un peuple ou une civilisation qui abandonne sa volonté de puissance sera inévitablement submergé ; car celui qui n’avance pas recule, et celui qui refuse le combat comme étant essentiel à la vie ne vivra pas longtemps ». La clé réside justement dans la volonté d’affirmation et seuls les Européens pourront construire l’Europe, en tant qu’enfants du futur. La troisième voie est celle de ceux que Nietzsche distingue des patriotes, les Bons Européens.

Les propos de Vance ne sont pas nouveaux, mais il semble qu’un point de vue extérieur soit nécessaire, notamment celui du porte-parole de la plus grande puissance mondiale, afin que nous puissions percevoir ce qui est devant nous. Examinons les trois questions clés de son allocution, sous un angle européen :

- L’immigration de masse, la menace la plus importante. Vance n’a pas nié les menaces extérieures, telles que la Russie ou la Chine, mais a rappelé l’évidence, le danger intérieur. Les élites européennes ont oublié la figure de « l’ennemi à l’intérieur de leurs propres portes » et ont trop longtemps nié toute conséquence négative du phénomène migratoire, mais aujourd’hui le fantasme de la fin de l’histoire s’estompe. La seule réponse politique viable au défi actuel est de stopper les flux et de les inverser, un changement qui ne sera efficace que s’il est mis en oeuvre au niveau européen.

- Une politique de défense européenne est indispensable. Vance a déclaré catégoriquement qu’« il est essentiel que, dans le futur proche, l’Europe fasse un pas en avant pour assurer sa propre défense ». Que ce soit pour protéger leurs citoyens et leurs frontières, ou investir dans leurs forces armées, les Européens ne peuvent dépendre d’aucune puissance extérieure. La paix se maintient en se préparant pour la guerre, et c’est l’enseignement classique qui devrait nous guider. Les premiers jalons de l’affirmation européenne en tant que puissance militaire se posent par le biais du développement de l’industrie de défense européenne et la mise en place d’un commandement des forces armées interétatique à l’échelle européenne.

- La démocratie, règne de la volonté populaire. Vance est venu nous rappeler qu’il ne peut y avoir de place pour des cordons sanitaires électoraux ou d’autres formes de restrictions de l’expression des citoyens. Selon ses propres termes, « aucune démocratie, qu’elle soit américaine, allemande ou européenne, ne peut survivre au fait de dire à des millions d’électeurs que leurs pensées et leurs préoccupations, leurs aspirations, leurs appels à l’aide ne sont pas valables ou ne méritent même pas d’être pris en considération. » Les soi-disant populismes constituent actuellement le tournant de cette impasse politique, provoquée par la crise de légitimité.

Les critiques qui ont volontiers vu dans ce discours une ingérence de Vance dans les affaires européennes sont ceux qui délèguent allègrement la défense de l’Europe aux États-Unis et ferment les yeux sur les soutiens financiers extérieurs de toutes sortes réalisés par les Américains, y compris ceux aux médias dits « de référence ».

Ceux qui voient dans ces propos une atteinte à la démocratie européenne sont ceux qui veulent interdire les partis qui dérangent, surtout lorsqu’ils représentent une part toujours croissante de la population, ou qui s’opposent aux référendums sur des questions fondamentales comme l’immigration.

Face aux présentistes, qui confondent l’Union européenne avec l’Europe, aux passéistes, qui rêvent de souverainetés impossibles, ou aux fatalistes, pour qui rien ne vaut la peine, la meilleure idée que JD Vance a véhiculée dans son discours de Munich était que « nous n’avons pas à avoir peur de l’avenir ».

L’accélérationnisme se fait sentir à la fin de cet interrègne et, avec l’Europe à l’horizon, je me souviens des paroles sages et inspirantes de Giorgio Locchi : « Si nous voulons parler de l’Europe, si nous voulons planifier l’Europe, nous devons penser l’Europe comme quelque chose qui n’a jamais existé, quelque chose dont le sens et l’identité n’ont pas encore été inventés. L’Europe n’a pas été et ne peut pas être une « patrie », une « terre des pères » ; ne peut être planifiée, projetée, selon les mots de Friedrich Nietzsche, que comme une « terre des fils ». »

Duarte Branquinho (Institut Iliade, 19 février 2025