Pierre Le Vigan, essayiste et collaborateur habituel de la revue Eléments, donne à Métapo infos son choix pour le deuxième tour de l'élection présidentielle...

immigration - Page 89

-

Pour qui voter ? Le point de vue de Pierre Le Vigan...

-

Pierre Le Vigan : Sarkozy et la stratégie de Patrick Buisson...

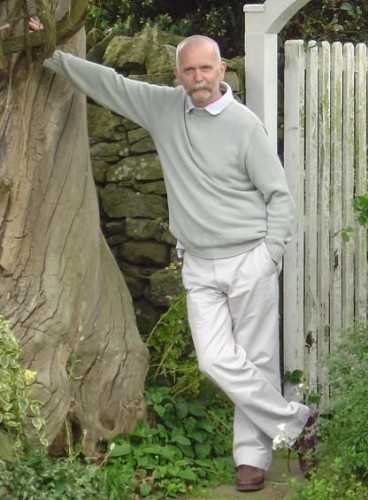

Pierre Le Vigan, essayiste et collaborateur habituel de la revue Eléments, analyse pour Métapo infos la campagne du deuxième tour et, notamment, la stratégie de Nicolas Sarkozy...

-

Nous refusons de changer de civilisation...

Nous reproduisons ci-dessous la tribune libre de l'écrivain Renaud Camus, publiée cette semaine dans le quotidien Le Monde, et dans laquelle il explique les raisons du soutien qu'il apporte à la candidature de Marine le Pen. Renaud Camus, qui a récemment publié deux essais, Décivilisation (Fayard, 2011) et Le grand remplacement (David Reinharc, 2011), sort prochainement chez Fayard son journal de l'année 2011, Septembre absolu.

Nous refusons de changer de civilisation

On me demande les raisons de mon vote en faveur de Marine Le Pen et même de l'appel du parti de l'In-nocence, que je préside, à soutenir cette candidate. Je dois d'abord préciser que le vote du 22 avril est déjà, pour nous, une sorte de deuxième tour en une élection qui en compterait trois, le premier s'étant clos le 16 mars quand il nous a fallu constater que ma propre candidature à l'élection présidentielle ne pouvait être menée à terme, faute des fameuses cinq cents signatures.

Nous devons tirer les conséquences de cet échec qui est d'abord le mien, celui de mes propres capacités politiques, sans doute, mais qui est dû aussi au manque d'ouverture des élus, sévèrement contrôlés par les grands partis, et à mes mauvaises relations de toujours avec les médias, qui ont fait silence ou à peu près sur mon initiative et celle de l'In-nocence.

Il s'agit donc pour nous, d'emblée, de désigner pour un report des voix éventuelles, comme pour un second tour, un candidat ou une candidate de substitution, qui ne sera pas notre candidat naturel et, fatalement, ne saurait correspondre point par point à notre propre ligne politique.

Le parti de l'In-nocence, c'est-à-dire de la non-nocence, de l'absence de nuisance, est fondé sur des principes de civisme, de civilité, de civilisation, d'urbanité, de respect de la parole et de non-agression, que ce soit à l'égard des personnes, des biens, de la nature ou du patrimoine. Il est attaché à la culture et à la civilisation françaises, qu'il estime compter parmi les plus précieuses qu'ait élaboré l'humanité dans son long effort pour mettre sur pied un pacte de vie commune ménageant à la fois la liberté, la dignité, l'élévation spirituelle et le bonheur du plus grand nombre.

Il observe qu'avec l'immigration de masse et le changement de peuple s'ensuivant, qui s'opère à vue d'oeil, la France est confrontée à la secousse la plus profonde, la plus radicale en ses conséquences, qu'elle ait connue depuis quinze ou seize siècles.

Il remarque que de cette transformation formidable il n'est pour ainsi dire pas question dans le débat politique, alors que même la crise économique ou la dette sont secondaires par rapport à elle. Christopher Caldwell (auteur d'Une révolution sous nos yeux - Comment l'islam va transformer la France et l'Europe, éditions du Toucan, 2011) demande si l'Europe peut être la même avec une autre population : il est évident que la réponse est non. Le Parti socialiste publie un livre-programme intitulé Pour changer de civilisation (Odile Jacob, 2011). Nous sommes de ceux qui, au contraire, refusons de changer de civilisation.

Un des désastres de l'histoire française contemporaine c'est qu'au parti et à l'homme qui ont manifesté le plus de clairvoyance face à ce qui survenait - à savoir le changement de peuple -, il était, des décennies durant, pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas, impossible d'apporter son suffrage.

Même quand ils étaient d'accord avec Jean-Marie Le Pen et avec le Front national sur la question capitale de l'immigration, beaucoup de Français, dont je suis, ne pouvaient pas voter pour lui, à cause du "détail" (en 1987 sur RTL, le président du FN avait déclaré à propos des chambres à gaz : "Je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la seconde guerre mondiale") et de quelques autres particularités mal savoureuses. Je considère, c'est un pari, qu'avec Marine Le Pen cette impossibilité funeste est levée.

Elle a eu sur l'occupation, sur le sort des juifs, sur l'horreur des camps de la mort, des mots que je crois sincères et qui, en ce qui me concerne, lèvent un interdit. Il ne s'agit en rien d'adhérer au FN, de se laisser aller à de vieilles tentations qui, pour ma part, n'ont jamais existé ou de "tomber le masque", alors que je ne crois pas être très porté sur les masques et la dissimulation.

Il s'agit de faire barrage au changement de peuple, de refuser fermement la poursuite de l'immigration et d'esquisser si possible son renversement, pour ceux des immigrés dont l'attitude impliquerait, pour notre pays, un changement de civilisation.

Nous sommes bien loin d'être d'accord avec tout le programme de Marine Le Pen et, a fortiori, avec celui du FN. Nous ne partageons pas leurs vues économiques, nous sommes beaucoup plus attachés qu'eux à l'Europe, nous ne venons pas, c'est le moins qu'on puisse dire, du même milieu culturel et idéologique.

J'ai demandé à Marine Le Pen, avant de lui apporter mon soutien, son accord sur quatre points pour nous capitaux : fin de l'immigration, droit pour les parents, les professeurs et les élèves volontaires à une éducation "réformée", lutte contre la "banlocalisation" du territoire, défense de la langue. Elle y a souscrit.

Je crois en sa parole et en son honnêteté, je suis sensible à son amour de la patrie, j'admire son courage, son équanimité, son humour maintenu face à la hargne constante des médias.

Je ne vois dans son programme rien de contraire à l'honneur ou à la morale. Je pense qu'elle est la mieux à même de sauver ce qui peut l'être encore. Voilà pourquoi je lui apporte mon suffrage et invite à faire de même les quelques personnes qui m'écoutent.

Renaud Camus (Le Monde, 19 avril 2012)

-

L'arbre et la forêt...

Nous reproduisons ci-dessous la chronique d'Eric Zemmour, publiée dans le numéro d'avril de la revue Le Spectacle du Monde et consacrée à l'affaire Merah et à ce qu'elle révèle...

L'arbre et la forêt

Un monstre. Un fou. Un malade mental. Un dégénéré. Un loup solitaire. Il y a, dans les mots choisis par les principaux candidats à la présidentielle, de Sarkozy à Hollande, de Mélenchon à Bayrou (et par les médias ainsi que la horde de psys en tout genre convoqués par eux), une volonté commune de sortir Mohamed Merah du commun, de la norme, même des criminels les plus terrifiants. De le psychiatriser. Le déshumaniser, même. Le dépolitiser. Le désislamiser, surtout.

On remarquera que le processus inverse fut à l’oeuvre pour le Norvégien fou qui devint, son massacre accompli, le porte-parole malgré lui du retour du nazisme.

On comprend bien les multiples objectifs poursuivis par cette (touchante ?) unanimité (dont même Marine Le Pen a du mal à s’extraire). D’abord, rassurer les populations. Si le meurtrier est un monstre, mis au ban de l’humanité, son périple criminel n’est pas près d’être imité. La parenthèse monstrueuse se refermera aussitôt après sa mort.

Mais c’est la psychiatrisation du « forcené », sa sortie de l’humanité raisonnable – sa déshumanisation – qui permettra – permet déjà – sa victimisation. C’est le grand legs de la psychiatrie depuis les années 1970. Le fou n’est pas un monstre, mais un homme. Un homme fait de tous les hommes qui les vaut tous, pour paraphraser Sartre. Nous sommes tous des fous, ou aurions pu le devenir, c’est le message que nous a inculqué le politiquement correct psychiatrique. Il suffit d’une étincelle, d’une frustration, d’une persécution. Le fou même meurtrier n’est qu’une victime de la société. Tariq Ramadan n’a pas tardé à allumer cette flamme victimaire. Mohamed Merah ne serait, selon lui, qu’un produit excusable d’une intégration ratée. Du racisme profond de la société française, qui l’a rejeté en tant qu’immigré, en tant que musulman. Ses échecs professionnels sont le fruit d’une hostilité d’une société française malade de ses discriminations. Sa tentative vaine d’entrer dans la Légion étrangère prouve son désir d’intégration. Mohamed Merah, le Lacombe Lucien du terrorisme. Ses innombrables « bêtises » de multirécidiviste sont autant d’appels au secours. Le coupable devient une victime : on connaît le discours bien rôdé, le retournement sémantique de tous les psys, de tous les avocats. Déjà, sur Facebook, des sites – aussitôt supprimés, aussitôt rétablis – chantent la geste tragique du nouveau héros. Dans certaines classes, des profs n’ont pas osé imposer la minute de silence instituée par le président de la République en mémoire des enfants de Toulouse assassinés, car certains jeunes Maghrébins refusaient de « se lever pour des juifs ! » Ces réflexes d’identification spontanée n’ont que faire de la rhétorique savante des élites françaises – politiques, médiatiques et religieuses – pour désislamiser et dépolitiser la sarabande meurtrière du jeune homme.

« Pas d’amalgame », tel est le cri poussé unanimement. Pourtant, alors que l’identité du tueur n’était pas connue, les grands prêtres de l’antiracisme s’étaient empressés d’amalgamer l’assassin aux « idées racistes », c’est-à-dire, en vrac, au Front national, mais aussi à Nicolas Sarkozy et à tous ceux qui refusent de se coucher devant les injonctions de nos maîtres-censeurs. « Pas d’amalgame entre l’islam et l’islamisme. » L’antienne nous fut inlassablement répétée. Avec les meilleures intentions du monde. Il ne s’agit pas, bien sûr, de prêter une quelconque responsabilité collective à des musulmans français, nos compatriotes, qui n’en peuvent mais. Il s’agit seulement de ne pas accepter des distinctions fallacieuses et des rhétoriques d’évitement. Dans le journal le Monde daté du 24 mars, un professeur de philosophie à Sophia Antipolis, Abdennour Bidar, écrit : « On dit d’un fanatisme de quelques-uns que c’est l’arbre qui cache la forêt d’un islam pacifique. Mais quel est l’état réel de la forêt dans laquelle un tel arbre peut prendre racine ? Une culture saine et une véritable éducation spirituelle auraient-elles pu accoucher d’un tel monstre ? » Mohamed Merah était un musulman de type salafiste. Il a établi sa conversion en lisant lui-même le Coran et lors de ses séjours fréquents en prison. La police soupçonne son grand frère Abdelkader de l’avoir formé et manipulé. Il était devenu un militant religieux et politique. Pas un monstre ni un fou.

Le salafisme est la version de l’islam pratiquée en Arabie saoudite, grand allié des Etats-Unis et de l’Occident. Le mouvement salafiste a obtenu près de 20 % des voix aux élections en Egypte. Il est l’aiguillon islamiste en Tunisie, militant pour que la charia soit inscrite dans la Constitution, combattant dans la rue les laïcs.

Le salafisme se répand dans nos banlieues comme une traînée de poudre, supplantant l’islam malékite prédominant dans le Maghreb, qui privilégiait les vertus viriles de l’honneur et de la piété filiale. On sacralise le Coran, texte sacré, décontextualisé qui s’appliquerait parfaitement à notre temps. Coran, prophète, charia, halal, tout est sacralisé. Tout est absolutisé. Les salafistes s’habillent comme le prophète, veulent vivre comme au VIIe siècle.

Nos bons esprits aiment à distinguer entre islam et islamisme. Entre la pratique individuelle des musulmans et la récupération politique par des groupuscules dangereux. Avec la victoire des islamistes aux élections, dans tous les pays libérés par le « printemps arabe », les mêmes ont dû faire assaut d’inventivité sémantique : il y a désormais les musulmans modérés et les islamistes radicaux. Mohamed Merah est donc un islamiste radical.

Cette subtile casuistique fait fi de la réalité historique de l’islam. Comme toutes les religions, l’islam est éminemment politique. Il légitime le pouvoir comme le catholicisme consacrait le roi de France. Mais, contrairement à l’Eglise, l’islam ne connaît pas de conflit entre le pape et l’empereur, de distinction entre le sacré et le profane. Selon Marcel Gauchet, dans son livre le Désenchantement du monde, le christianisme était prédisposé à cette séparation laïque, car il était la religion de la sortie de la religion. Au contraire, l’islam est le retour à la rigueur dogmatique du judaïsme après la grande subversion du christianisme, de l’incarnation et de l’amour. L’islam est un retour au pur monothéisme et à l’orthopraxie juive.

L’islam n’a pas non plus connu la révolution des Lumières, qui a contraint, après plus d’un siècle de combats, à limiter la religion à l’espace privé. Le retour à l’islam travaille les populations arabes. Une rivalité féroce s’exerce entre les deux pôles sunnite et chiite, Arabie saoudite et Iran, pour la domination du monde musulman. C’est une surenchère permanente à qui sera le meilleur musulman, le plus pur, le plus dur aux infidèles.

L’islam, comme le christianisme, a toujours été un universalisme. Une religion prosélyte qui se considère comme l’ultime révélation monothéiste. Et donc le dernier mot de Dieu. L’oumma est la communauté des croyants. Elle donne une identité musulmane à ceux qui ne se reconnaissent pas une identité nationale. Pas étonnant que Mohamed Merah, citoyen français, enfant d’une famille algérienne, ni français ni algérien, ait trouvé un moule identitaire dans l’islam.

L’islam est un communisme avec Dieu. A la fois idéal de justice et d’égalité, mais aussi contrôle sourcilleux de la vie de chacun. Un des plus grands spécialistes de l’islam, Maxime Rodinson, interrogé un jour sur la signification de l’oumma, répondit par cette boutade : « l’oumma ? C’est l’Huma ! »

Bien sûr, Mohamed Merah ne résume pas à lui seul le destin d’une immigration arabo-africaine depuis quarante ans. Il en constitue l’exception, ou plutôt la pente caricaturale. Son destin tragique met cependant en évidence les liens entre immigration et délinquance ; entre délinquance, terrorisme et islam. Des liens que le politiquement correct nous a longtemps interdit même de dénoncer. La faiblesse inconsciente d’une politique d’immigration sans contrôle. Les limites d’un droit du sol qui fait de citoyens français des ennemis fanatisés de leur pays. Les faiblesses d’une politique de la ville qui arrose des associations sans aucun contrôle.

Selon les spécialistes comme Gilles Kepel, on assiste à la « halalisation » de territoires entiers de la République, quand une population massivement homogène instaure un mode de vie qui va au-delà de l’abattage des bêtes, mais concerne aussi le mariage, la famille, les relations entre hommes et femmes, etc.

La délinquance aura permis de faire fuir les Français d’origine ou les descendants lointains de l’immigration européenne. Ce qu’un écrivain comme Renaud Camus appelle le « grand remplacement ». Les Mohamed Merah sont rares, mais réussissent – comme l’enseignent les salafistes – à semer la terreur parmi les mécréants. La démographie fera le reste. Et le retour à l’islam rigoriste donnera une couleur idéologique à la pression démographique. Des départements entiers comme la Seine-Saint-Denis deviendraient alors des sortes de La Rochelle au temps des protestants, où des hommes armés faisaient régner un ordre luthérien et pourchassaient les catholiques. Jusqu’à ce que le cardinal Richelieu entreprenne le siège de la place forte protestante. C’est à cette époque que Blaise Pascal disait : « Qui fait l’ange fait la bête. »

Eric Zemmour (Le Spectacle du Monde, avril 2012)

-

Guilluy, Zemmour et les fractures françaises...

Vous pouvez regarder ci-dessous un extrait de l'émission Zemmour & Naulleau, diffusée sur Paris première le 14 avril 2012, au cours de laquelle intervient le géographe Christophe Guilluy, auteur de l'essai percutant intitulé Fractures françaises. La description par l'invité du "PS d'en-haut", véritable "Boboland" est assez savoureuse...

La vidéo a été cueillie sur le site François Desouche.

-

Une autre économie est possible !...

Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Pierre Le Vigan, cueilli sur Voxnr et consacré aux travaux du groupe des "Économistes attérrés".

Une autre économie est possible

Aberrante, atterrante et néfaste : telle est l’orientation de l’économie actuelle. Une économie qui met l’homme au service de l’accumulation de l’argent. De là une réaction salutaire chez quelques spécialistes de la chose économique. Avec un fil conducteur : ne pas se laisser enfermer dans l’économisme. Ainsi sont nés les économistes atterrés. Ils ont fait irruption en 2010 avec un Manifeste qui a renversé la table. Ils avaient de quoi être atterrés par quelques oublis des libéraux. D’où leurs piqûres de rappel : sans l’Etat, disent-ils justement, l’économie ne fonctionnerait pas ; sans les dépenses sociales, la consommation s’effondrerait. Quant aux prélèvements obligatoires chacun doit savoir qu’ils sont en bonne part redistribués y compris aux entreprises. Il faut aussi prendre en compte l’ambiguïté de la notion de prélèvement obligatoire : ainsi, on ne compte pas, aux États-Unis ou en Chine, les dépenses privées laissées à chacun pour la santé et l’éducation, qui sont en fait des prélèvements quasi-obligatoires, alors que ces dépenses sont comptabilisées en France car elles sont publiques.

Les économistes atterrés s’invitent maintenant dans le débat de 2012. Avec un constat et surtout des propositions : la réhabilitation du keynésianisme (Henri Sterdiniak), un développement soutenable distinct du dogmatisme de la décroissance (Jean-Marie Harribey), le recentrage des banques sur le financement de l’économie et non sur la finance de marché (Frédéric Boccara), la réhabilitation de l’impôt, la mise en place d’une fiscalité à nouveau progressive comme elle l’était dans les années 60 et 70 sous de Gaulle et Pompidou, des propositions de réduction radicale des possibilités d’activités financières spéculatives nocives à l’économie productive (Frédéric Lordon), la mise en place d’un système socialisé et relocalisé du crédit.

Les vérités cachées par les libéraux sont rappelées : le poids de la dette publique est moins important que celui de la dette privée, la Sécurité Sociale n’entre que pour moins de 10 % dans la dette publique, la part des salariés qui ne sont payés qu’au SMIC augmente tandis que ce salaire minimum augmente systématiquement moins que la productivité du travail. Les économistes atterrés pointent les tendances de fond : l’individualisation des protections sociales à la place des solidarités collectives, le recours accru aux assurances privées, aux frais de gestion bien supérieurs à ceux des assurances publiques, les entreprises poussées par la financiarisation à se concentrer sur les seuls secteurs à forte profitabilité et à développer la sous-traitance à bas prix, éventuellement dans le tiers monde, brisant ainsi l’unité du collectif de travail. Avec comme conséquence la baisse de la part des salaires dans la valeur ajoutée.

C’est pourquoi les auteurs proposent de faire de l’entreprise un véritable sujet de droit dans lequel seraient représentés salariés et sous-traitants. Ce pourrait être le moyen de mettre en place un grand chantier d’amélioration des conditions de travail, loin des utopies démobilisatrices de la « fin du travail » - et de son corollaire le revenu de citoyenneté . La poursuite, étendue à l’Europe, de la réduction du temps de travail et la mise en place d’un SMIC européen pourraient favoriser l’emploi. Les économistes atterrés engagent donc la lutte des idées pour sortir du mondialisme, de la financiarisation et de l’économisme. Ils laissent toutefois deux points de côté. L’un est la question du protectionnisme européen. Comment ne pas voir que c’est un passage essentiel vers une autre économie ? Même s’il n’est pas suffisant à lui seul. Comment ne pas en faire un productivisme à l’échelle européenne mais un projet neuf ? La deuxième question qui est occultée est le rôle de l’immigration. Comment ne pas voir qu’elle sert à peser à la baisse sur les salaires et à éviter la recherche de gains de productivité ? Comment ne pas voir qu’elle est « l’armée de réserve du capital » ?

Encore un effort camarades !

Pierre Le Vigan (Voxnr, 29 mars 2012)Notes

Cf. l’analyse nuancée d’Alain de Benoist, Au bord du gouffre (éd. Krisis, 2012.

Les économistes atterrés, Changer d’économie, nos propositions pour 2012, Les liens qui libèrent, 246 pages, 18,50 E