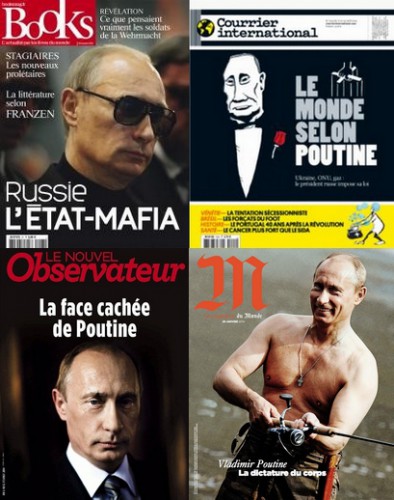

Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Guillaume Faye, cueilli sur son blog J'ai tout compris et consacré à la campagne russophobe organisée dans les médias français...

La Russie : un ennemi ? La tragique méprise de la russophobie

Dans son interview à TF1 et à Europe 1, (4 juin) interrogé par deux journalistes agressifs, Vladimir Poutine, président élu de la Fédération de Russie, a calmement rappelé trois évidences : 1) le budget militaire des USA (Pentagone) est supérieur à la somme de tous les budgets militaires du monde ; 2) les USA, depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, sont le pays qui a mené le plus de guerres extérieures, en général dans l’illégalité internationale et sans mandat de l’ONU ; 3) la France a abandonné sa politique gaulliste d’indépendance et de souveraineté vis-à-vis des USA.

Rappelons maintenant quelques faits : 1) La Russie a retiré ses troupes positionnées à la frontière ukrainienne, démentant les accusations ridicules selon lesquelles une invasion de l’est de l’Ukraine était projetée. 2) La Crimée a-t-elle « annexée » par la Russie, selon le vocabulaire officiel ? La Russie a récupéré la Crimée mais ne l’a pas annexée, à la suite d’un référendum démocratique. 3) À Odessa, 40 pro-russes sont morts dans l’incendie de la Maison des Syndicats provoqué par des nationalistes ukrainiens Imaginons que les pro-russes aient fait pareil dans l’est de l’Ukraine… 4) M. Poutine a admis l’élection du président ukrainien et a accepté de le rencontrer. 5) Cela fait maintenant plus de dix ans que la CIA travaille en Ukraine (et dans d’autres pays de l’est de l’Europe) pour fomenter une révolte anti-russe. Est-ce que le FSB, héritier du KGB selon les journalistes, mène des opérations de déstabilisation contre les USA au Canada, au Mexique ou en Amérique latine ?

L’accusation – formulée par exemple par David Cameron – selon laquelle la Russie enverrait des combattants camouflés et des armes aux sécessionnistes russophones de l’est de l’Ukraine ne repose sur aucun fait tangible. Les brillants services de renseignement britanniques, le M6, auraient-ils des preuves ? Et la CIA ? Des preuves aussi sérieuses que celles concernant les ”armes de destruction massive” de Saddam Hussein ?

Le provocateur, habile et dissimulé, dans toute cette affaire ukrainienne, n’est pas du tout M. Obama mais l’administration néo-conservatrice en place depuis Bush junior, celle qui a déjà déstabilisé tout le Proche Orient et qui entend maintenant semer le trouble en Europe orientale. Il s’agit, par un réflexe géopolitique classique, d’empêcher la Russie de redevenir une puissance globale et surtout de construire un partenariat avec l’Europe, cette dernière hypothèse étant un cauchemar pour Washington. L’arme économique – exclure la Russie du G8 et établir des sanctions – est aussi un moyen d’affaiblir l’Europe, de même que les pressions exercées sur la France pour faire annuler le contrat de vente des BPC de la classe Mistral à la marine russe. Le Canada, poussé par Washington, est même allé jusqu’à proposer au gouvernement français de racheter les navires, dont il n’a pourtant nul besoin !

Des arguments fallacieux sont utilisés pour faire peur aux Européens, Polonais et Baltes en tête, par exemple un ”chantage” russe sur les livraisons de gaz. C’est oublier que si la Russie risque de ne plus livrer l’Ukraine, c’est parce que cette dernière, dont l’économie est très mal gérée, n’a pas honoré son contrat et doit de gros arriérés à son fournisseur. En visite à Varsovie, Obama a comparé la résistance de Solidarnosc au communisme à la « résistance ukrainienne à l’agression russe ». Il a déclaré : « la Pologne ne sera jamais seule ». Le but est de faire croire aux Polonais qu’il existerait un danger d’une agression russe. Pourquoi pas une agression des extra-terrestres ? La Pologne bénéficie d’une ligne de crédits militaires alloués par Washington d’un milliard de dollars, et l’Otan se renforce dans les pays baltes. N’oublions pas que, contrairement à ce qui avait été promis et juré à Gorbatchev en échange de la réunification de l’Allemagne, l’Otan a été étendu à tous les pays d’Europe orientale.

L’Américain Nicholas Burn, grand diplomate et professeur à Harvard, ancien ambassadeur auprès de l’Otan, a déclaré, à l’occasion de l’anniversaire du débarquement allié en Normandie, le 6 juin, qu’il fallait revitaliser le lien transatlantique contre la Russie (Forum sur les valeurs transatlantiques, organisé par la Chambre de Commerce américaine en France). Il expliquait : « Notre liberté est indivisible. Aujourd’hui, tandis que l’on voit se recréer des lignes de fracture sur le continent à cause de Vladimir Poutine, nous devons resserrer les rangs autour de nos valeurs, pas pour nous battre mais pour montrer notre force. C’est ce que nous avons fait le jour J » Autrement dit, la Russie de Poutine est une menace, mise subrepticement en parallèle avec l’Allemagne nazie. Bien sur, au nom des « valeurs démocratiques ». Il s’agit d’un appel à un retour à la guerre froide. La crise ukrainienne n’est qu’un prétexte pour certains milieux de Washington : empêcher à tout prix un lien stratégique euro-russe, isoler la Russie, empêcher son retour possible comme grande puissance.

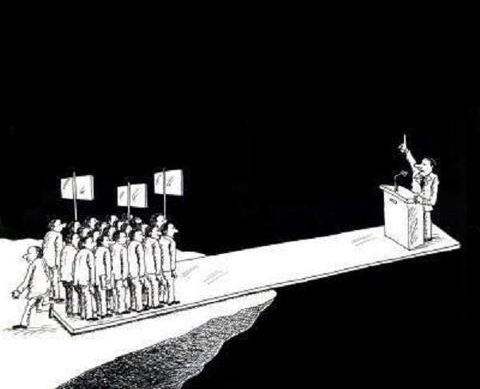

Une entreprise de propagande globale nous fait croire que nous avons de nouveau à craindre une ”menace russe”. C’est un excellent détournement d’attention. Qui espionne, même les dirigeants européens, jusqu’à Angela Merkel ? La NSA ou le FSB ? Le drame, dans cette crise ukrainienne, c’est que l’Europe se trompe complètement d’ennemis. Comme si les divisions blindées russes (ex-soviétiques) allaient déferler sur l’Ukraine, la Pologne, les pays baltes, et pourquoi pas ? l’Allemagne et la France ? La peur de la Russie est fabriquée par la propagande pour occulter la véritable invasion, visible chaque jour dans nos rues. Le peuple le sait, les élites le taisent.

Le danger le plus fondamental pour l’Europe – soyons sérieux– , qui est aveuglant et que les élites font semblant de ne pas voir, ce n’est pas la ”menace russe” . Le danger mortel, à l’œuvre chaque jour, c’est le déversement de la colonisation de peuplement en provenance du Sud, complètement incontrôlée et massive, et l’islamisation.

La russophobie est devenue un argument central de l’idéologie dominante. Pourtant, c’est un suicide pour l’Europe que de considérer son principal allié comme un ennemi. L’idée que la Russie nous menace est très divulguée dans la propagande. Mais il est peu probable que le peuple français croie à cette fable. L’intérêt d’une Europe libre et indépendante est la coopération globale, stratégique, économique, scientifique, énergétique etc. avec la Russie, qui n’est pas une menace mais notre principal partenaire naturel, avant les USA ou n’importe qui d’autre. Les dirigeants américains savent parfaitement – et c’est ce qui les inquiète – que la ligne stratégique russe est celle de la Grande Europe « de Lisbonne à Vladivostok » selon l’expression de Poutine. Une telle alliance serait beaucoup plus souhaitable et naturelle pour la Russie qu’un partenariat avec la Chine, auquel elle est contrainte par la soumission des Européens à Washington. Alliée avec la Russie, l’Europe ne serait pas soumise, mais partenaire égal. Alliée principalement avec les Etats-Unis, l’Europe est soumise, par sa faute, liée à un partenaire transatlantique qui ne la respecte pas, qui joue un double jeu (voir l’incroyable amende de 12 milliards de dollars contre BNP Paribas ; voir le renoncement de l’Europe à sa souveraineté numérique face aux opérateurs géants américains ; voir le projet de libre-échange transatlantique, véritable traité inégal ; voir la préférence nationale américaine pour toutes les commandes publiques ; voir la compétence mondiale auto-attribuée des tribunaux américains ).

La priorité de l’administration américaine est de rallier une Europe sans volonté à une opposition à la Russie. Les USA jouent leur jeu dans la partie d’échec mondiale. On ne peut pas leur reproche leur militarisme camouflé par le pacifisme, ni leur impérialisme visant à soumettre l’Europe comme protectorat et à neutraliser la Russie. Cela fait partie de leur position géostratégique depuis la Seconde guerre mondiale et, de leur point de vue, ils ont raison, ils ne peuvent pas jouer une autre carte. D’autant plus que la Chine est entrée dans la partie, comme challenger…

Pour résumer, la russophobie, organisée par l’oligarchie, sert à masquer les deux véritables dangers qui menacent l’Europe : 1) l’invasion migratoire massive, accompagnée de l’islamisation ; 2) la soumission à la puissance américaine.

Guillaume Faye (J'ai tout compris, 11 juin 2014)