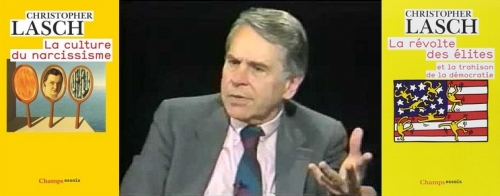

« Pour Christopher Lasch, l'alternative au capitalisme destructeur est un populisme vertueux »

LE FIGARO.- Vous consacrez un essai à l'historien et sociologue Christopher Lasch, connu pour sa critique fondamentale du progressisme. Qu'est-ce que reproche Lasch à l'idée de Progrès?

Renaud BEAUCHARD.- Lasch concevait le progrès comme le chas d'aiguille par lequel la rationalité abstraite du capitalisme est venue envahir tous les aspects de notre existence pour nous placer en état de banqueroute émotionnelle. Selon lui, l'idée de progrès se caractérise par deux composantes appartenant indissolublement à la même séquence historique engagée depuis le XVIIIe siècle. D'un côté, il implique la levée de la condamnation morale de l'insatiabilité des désirs humains en tant que garantie de l'émancipation des liens de dépendance étroits des communautés familiales, claniques, villageoises ou de quartier, qui corsetaient ces désirs. De l'autre, cette offensive contre toutes les formes d'autorité traditionnelle, qui encourageait, tout au moins au début, l'esprit critique et l'émancipation individuelle, s'est trouvée accompagnée de la création d'un marché universel de marchandises censé garantir le développement d'un progrès technique sans horizon temporel limité et l'accès de tous à un éventail de choix jadis réservé aux privilégiés. Mais, par une ruse de la raison, loin d'aboutir à un raffinement sans cesse croissant des goûts et des plaisirs, les effets de ce marché universel furent au contraire un rétrécissement de l'imaginaire émancipateur et une homogénéisation des modes de vie dans une société de plus en plus soumise au règne de l'abstraction capitaliste.

En conclusion, le progrès a produit une catastrophe anthropologique en sécrétant un type de personnalité, le Narcisse, un type d'être à la mentalité servile et foncièrement dépendant du marché - nourricier- à la consommation. En somme, c'est sur la pente d'une nouvelle société hétéronome que nous a conduits le progrès.

Quelles sont les caractéristiques de cette nouvelle personnalité issue des sociétés progressistes?

La culture du narcissisme est une métaphore de la situation de l'individu contemporain aux prises avec un monde qu'il ne comprend plus et dont l'effondrement ne cesse de le préoccuper quotidiennement. Comme l'enfant en bas âge qui développe des défenses inconscientes contre les sentiments de dépendance impuissante de la petite enfance, au moment où celui-ci réalise qu'il est séparé de son environnement et que les êtres qui l'entourent sont dotés d'une existence séparée de la sienne et frustrent ses désirs autant qu'ils les satisfont, Narcisse est inconsciemment tenté de se réfugier dans un déni de la réalité du monde extérieur qui peut prendre deux formes: soit une tentative de retour à un sentiment primitif d'union avec le monde (symbiose régressive ou fusion avec la nature du gnosticisme New Age), soit une illusion solipsiste d'omnipotence qui procède d'un refus de reconnaître la moindre limite à sa toute-puissance et dégénère dans le solutionisme technologique pour paraphraser Evgueni Morozov. La culture du narcissisme fait donc référence à la culture sécrétée par la société, la façon dont les institutions (la famille, l'école, la psychothérapie, la justice, le journalisme etc.) se spécialisent dans la production de la personnalité narcissique en tout point nécessaire au capitalisme contemporain et qui le soutient en retour.

Il faut bien se garder d'analyser le narcissisme comme une affirmation du moi, mais au contraire, comme un moi minimal, «un moi de plus en plus vidé de tout contenu, qui est venu à définir ses buts dans la vie dans les termes les plus restrictifs possible, en termes de survie pure et simple, de survie quotidienne.». Il s'agit d'une véritable aliénation au sens où l'entend Renaud Garcia, d'«une forme totale de dépossession de la subjectivité vivante, qui intervient lorsque les différents «savoirs de la vie» [aimer, dialoguer, habiter, manger, cuisiner, jouer, se soigner etc.] se trouvent transférés sur un plan abstrait, où seule compte la logique d'accumulation de la valeur en fonction de procédures techniques normées» (indicateurs de performance, bilan de santé etc.). Ainsi, tout comme le travailleur de l'industrie a été resocialisé pour que la belle ouvrage n'existe plus dans sa conscience, pour qu'il perde de vue le rapport entre la tâche qu'il accomplit dans le processus de production et le résultat final et n'ait plus à se soucier que du regard du contremaître ou des moyens d'enregistrement de plus en plus sophistiqués de sa performance, l'individu contemporain est exproprié de sa capacité à faire usage de ses sens pour trouver la moindre cohérence au monde qui l'entoure. Le narcissisme est donc l'appauvrissement de la vie intérieure qui survient après l'effondrement du monde commun.

Quelle est la conséquence de cette «culture du narcissisme»?

La conséquence la plus problématique de l'apparition de ce type de personnalité réside dans le déclin du surmoi entraîné par la dévalorisation des figures traditionnelles de l'autorité et son remplacement par une forme de surmoi archaïque et sévère qui n'est plus tempéré par des figures des parents, de la famille élargie ou du quartier auxquelles l'individu peut s'identifier. Narcisse intègre directement dans sa psyché la figure de l'État surpuissant en guise de représentation de l'autorité et celle du marché nourricier à la consommation en tant que représentation de l'amour. De façon encore plus dérangeante, la disparition du surmoi convoque une violence autrefois enfermée dans des rituels, comme l'ont très bien montré l'affaire Weinstein et les tueries de masse qui ponctuent l'actualité .

Lasch a parlé de «révolte des élites». Pouvez-vous nous expliquer ce qu'il entendait par là?

S'inspirant de La révolte des masses d'Ortega Y Gasset, Lasch estimait que les élites technocratiques contemporaines présentent les mêmes traits que ceux qu'Ortega avait identifiés chez l'homme de masse: optimisme béat dans l'avenir d'un monde promettant toujours plus d'abondance matérielle, culte de la forme physique, haine mortelle de tout ce qui n'est pas lui-même, incapacité d'émerveillement ou de respect, obsession de la santé mentale…

Selon Lasch, l'apparition de ces nouvelles élites est l'aboutissement du choix funeste qu'a fait l'Amérique, dès la fin du XIXe siècle lorsque, se convertissant au salariat, elle a abandonné l'idéal d'une société sans classe, reposant sur la propriété individuelle des moyens de production et l'idéal d'individus aptes à l'autogouvernement, au profit de la mobilité sociale ascendante et la méritocratie, reposant sur la maîtrise du savoir. Lasch voyait en effet dans le salariat l'institution qui séparait le savoir, désormais devenu le monopole d'une «minorité civilisée», de la vie ordinaire et partant, consacrait le renoncement à un idéal de démocratisation de l'intelligence. En somme, il s'agissait de la répétition au Nouveau Monde des systèmes de dépendance européens que les colons avaient fui en choisissant l'émigration.

Les élites placées du bon côté de ces cartes rebattues n'ont alors eu de cesse de refaçonner les institutions (administration publique, éducation et enseignement supérieur, services sociaux, journalisme, bureaucratie des grandes entreprises, définition du succès social etc.) dans le sens d'un séparatisme croissant entre elles et le reste de la population jusqu'à aboutir à deux mondes hermétiquement cloisonnés par des diplômes, des codes culturels abstraits et sans cesse changeants, et de plus en plus géographiquement ségrégués (les communautés de succès situées le long des côtes et l'Amérique au milieu avec des zones tampons en périphérie des grands centres urbains). Dénonçant «l'esprit de clocher» de cette élite mondialisée repliée sur elle-même, Lasch distingue ses premiers signes de sécession dès la conclusion de l'ère «progressiste» (1880-1920), lorsqu'elle a commencé à entretenir vis-à-vis des classes populaires une sorte de posture de ressentiment, allant du style de la satire sociale et anthropologique initié par H.L. Mencken dans les années 1920, dans lequel l'intellectuel «libéral» se pensait comme le représentant d'une «minorité civilisée», traitant la vox populi comme le «braiment d'un âne», jusqu'à Hillary Clinton et son «ramassis d'abrutis» (basket of deplorables). L'exemple le plus frappant de cette séparation est sans doute donné par Thurman Arnold, le grand juriste du New Deal, qui encourageait à penser l'État providence sur le modèle d'un asile d'aliénés devant traiter les gouvernés comme des «malades mentaux», et qui encourageait les administrateurs à prendre des décisions pour eux sans égard à «leurs effets sur le caractère des bénéficiaires».

Vous définissez de «populisme vertueux» l'alternative, fondée sur un renouvellement de la tradition du républicanisme civique, proposée par Lasch, à la modernité libérale. En quoi «populisme» et «vertu» sont-ils dans l'esprit de Lasch, liés?

Tout comme, paraphrasant Castoriadis, «le capitalisme n'a pu fonctionner que parce qu'il a hérité d'une série de types anthropologiques [et de valeurs] qu'il n'a pas créés et n'aurait pas pu créer lui-même», Lasch estime que la modernité libérale a vécu à crédit sur un capital emprunté à une vieille tradition de Républicanisme civique héritée d'Aristote, des cités italiennes du Moyen Âge et de la Renaissance et qui tenait le haut du pavé au moment de la fondation de la nation américaine. Elle postule que la liberté politique ne se résume pas à de bons arrangements institutionnels mais exige aussi des bonnes mœurs, c'est-à-dire des citoyens dénués d'une mentalité servile et aptes à former des communautés autogouvernées. Or, en fondant une société indifférente au «caractère» de l'individu démocratique, la logique libérale a invalidé tout autre contenu éthique que la tolérance et a fini par rendre impossible tout questionnement public sur les qualités intrinsèques de l'individu démocratique et ce qu'est un mode de vie démocratique. Il en résulte «une forme rudimentaire de vie commune incompatible avec les ambitions élevées des pères fondateurs d'hommes capables de se gouverner eux-mêmes», un «souci obsessionnel de l'estime de soi» et une «approche touristique de la morale» fondée sur un culte de la victime.

Seule une tradition «populiste» comprenant les mouvements de petits producteurs de la seconde moitié du XIXe siècle en lutte contre le salariat, les premiers mouvements féministes et le mouvement des droits civiques ont tenté de perpétuer une conception exigeante de la démocratie faisant des valeurs de gratification différée, d'esprit de sacrifice, d'éthique protestante, d'ardeur au débat, etc., sur lesquelles étaient basées le respect de soi, les piliers de la démocratie américaine. Mais tout comme la destruction créatrice a fini par avoir raison du seul type anthropologique créé par le capitalisme, l'entrepreneur schumpetérien, l'éthique de la tolérance, en prônant un droit de tous sur tout, a entraîné la dégénérescence de la culture de l'individualisme compétitif dans la recherche effrénée de plaisir psychique pour nous ramener au point de départ que la modernité s'est employée à conjurer: la guerre de tous contre tous. Face à cette situation, Lasch en appelle à une revalorisation de la conception populiste de la démocratie fondée sur le respect, valeur ancrée dans l'héritage civique, «que nous éprouvons en présence de réussites admirables, de caractères admirablement formés, de dons naturels mis à bon usage» et qui implique «l'exercice d'un jugement discriminant et non d'une acceptation indiscriminée».

Quelle place tient la culture protestante dans ce populisme vertueux? Est-il possible de renouer avec cet esprit dans une société fermée à toute forme de transcendance?

Lasch n'a jamais fait mystère de sa dette envers l'héritage protestant et l'étude de la théologie protestante dans la formulation de sa philosophie de l'espérance. Ce que lui ont apporté des théologiens comme Jonathan Edwards ou Reinhold Niebuhr, et des penseurs comme Emerson ou William James peut être résumé dans l'idée que l'espérance est la prédisposition mentale de ceux qui persistent à vouloir croire, envers et contre tout, dans l'infinie bonté de la vie, même en présence des preuves du contraire, et «dans la justice, la conviction que l'homme mauvais souffrira, que les hommes mauvais retrouveront le droit chemin, que l'ordre qui sous-tend le cours des évènements n'a rien à voir avec l'impunité».

Et il n'est pas anodin que, se sachant condamné, Lasch ait consacré les deux derniers chapitres de son dernier livre à la religion dans lesquels il rappelle que, face à l'hybris technologique et l'illusion de la maîtrise totale, seule une vision religieuse de l'existence nous rappelle à notre nature divisée d'être «dépendant de la nature et en même temps incapable de la transcender», d' «humanité oscill[ant] entre une fierté transcendante et un sentiment humiliant de faiblesse et de dépendance». À l'opposé de l'obsession de la certitude au détriment de la réalité du monde des démiurges de la Silicon Valley ou des gnostiques New Age, Lasch écrit que c'est «à la croyance douillette d'une coïncidence entre les fins du Tout-Puissant et nos fins purement humaines que la foi religieuse nous demande de renoncer». Seul ce sens des limites peut nous amener à réinvestir le monde par une «activité pratique qui lie l'homme à la nature en qualité de cultivateur soigneux». En d'autres termes, en fondant une éthique de l'attention au monde, comme nous y exhorte Matthew Crawford, sans doute le continuateur le plus juste de l'œuvre de Lasch.

Lasch est mort en 1994. Y avait-il dans ses écrits quelque prescience de l'émergence d'un populisme trumpiste qui serait le retour de balancier du progressisme et de la sécession des élites?

Lasch avait très bien analysé avant la lettre le phénomène Trump au travers de la nouvelle droite, ou conservatisme de mouvement, incarnés successivement par Barry Goldwater ou Reagan. Tout comme ces derniers, Trump est parvenu à formuler un récit bien plus cohérent qu'il n'y paraît à partir de questions comme la crise des opiacés, les délocalisations, l'immigration, la menace chinoise et à s'en servir pour «diriger le ressentiment “petit bourgeois” à l'endroit des riches vers une “nouvelle classe” parasitaire constituée par des spécialistes de la résolution des problèmes et des relativistes moraux», afin d'en appeler aux «producteurs de l'Amérique» à se mobiliser autour de leur «intérêt économique commun» pour «limiter le développement de cette nouvelle classe non productive, rapace».

Ainsi, concluait Lasch, le grand génie de la nouvelle droite était d'avoir retourné à son profit «les classifications sociales imprégnées de la tradition populiste - producteurs et parasitaires- et à les mettre au service de programmes sociaux et politiques directement opposés à tout ce que le Populisme avait toujours signifié». La différence est que Reagan est arrivé à la Maison Blanche au début de la contre-révolution monétariste, qui inaugurait la spécialisation de l'économie US dans le recyclage des surplus de la planète, alors que Trump arrive à un moment ou cette politique ininterrompue depuis la fin des années 1970 ne laisse qu'un champ de ruines, ce qui explique leurs divergences sur la question du commerce international. L'élection de Reagan était concomitante de l'entrée des États-Unis dans la période d'exubérance financière que connaissent tous les centres de l'économie-monde lorsqu'ils entament une phase de financiarisation, alors que celle de Trump est intervenue près de 10 ans après le début de la crise terminale de ce que Giovanni Arrighi appelait le long vingtième siècle ou siècle américain. Mais sur le fond, Trump n'est qu'un avatar actualisé de Reagan, allant d'ailleurs jusqu'à reprendre exactement le même slogan que ce dernier dans sa campagne victorieuse de 1980.

Comment est-reçu Lasch aujourd'hui aux États-Unis? Le mouvement «sanderiste» qui prône le retour à une forme de socialisme démocratique, l'invoque-t-il?

Récupéré sélectivement par des idéologues aux marges du parti républicain, comme Steve Bannon, qui a fait de La révolte des élites un de ses livres de chevet, Lasch est pour l'essentiel absent du paysage intellectuel engagé à gauche, à l'exception de The Baffler dans lequel officient des auteurs comme George Scialabba ou Thomas Frank. Il est tout aussi ignoré par les mouvements regroupés autour de Sanders, en raison de sa critique du progrès, qui le rend inaudible à leurs oreilles, et de leur tropisme en faveur d'une social-démocratie scandinave. C'est regrettable, car Lasch incarne un vrai socialisme à l'américaine, une sorte de proudhonisme américain, qui exhorte la gauche à chercher à s'allier, non pas avec les «médias de masse et les autres entreprises d'homogénéisation culturelle, ni avec la vision d'une société sans pères, et sans passé […] mais avec les forces qui, dans la vie moderne, résistent à l'assimilation, au déracinement et à la “modernisation forcée”». Mais, paraphrasant Simon Leys à propos d'Orwell, la gauche américaine, en persistant dans sa béatitude progressiste et sa perception simpliste et commode du capitalisme comme un système patriarcal, vertical et autoritaire, ne fait au fond que reproduire avec Lasch les mêmes erreurs qui l'ont poussée régulièrement à se laisser scandaleusement confisquer ses plus puissants penseurs.