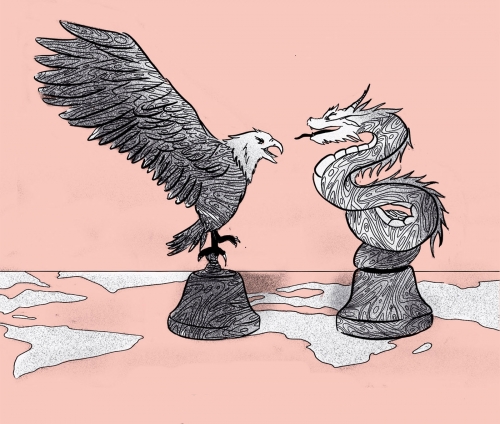

Chine : la nouvelle guerre a commencé

Donald Trump avait entamé une guerre commerciale avec la Chine. Joe Biden y a ajouté une guerre des valeurs face à la multiplication des brutalités chinoises : répressions, atteintes à la liberté d’information, politique étrangère brutale.

Les espoirs des derniers idéalistes occidentaux ont disparu : le développement capitaliste de la Chine n’a pas mené à la démocratie comme en Corée du Sud ou à Taïwan.

La guerre politique s’est ajoutée à la guerre commerciale

Le clash entre la Chine et les États-Unis a empiré avec l’arrivée de Joe Biden, comme on a pu le constater lors de la réunion d’Anchorage. On y a vu l’Amérique affirmer vigoureusement ses valeurs démocratiques et donc attaquer la Chine pour les persécutions des Ouïghours du Xinjiang et l’asservissement de Hong Kong.

D’où une longue et violente riposte des officiels chinois : « Nous faisons ce que nous voulons chez nous et vous, Américains, ne respectez pas les droits de l’homme chez vous ». Ce « chez nous » des Chinois comprend évidemment Hong Kong malgré le traité passé avec la Grande-Bretagne, et Taïwan. Quant au Tibet, tout le monde semble l’avoir oublié.

Bref la nouvelle guerre froide a commencé…

Et « guerre froide » n’est peut-être pas le nom le plus approprié si on se souvient que la précédente était en vérité très chaude…

La « guerre froide » URSS/Occident a été sanglante

Ce terme de « guerre froide » entre l’URSS et le monde occidental, guerre froide qui a duré de 1947 à 1990, vient de ce qu’il n’y a pas eu de guerre proprement dite en Europe entre ces deux blocs.

Mais c’est oublier que ce conflit « froid » fut néanmoins sanglant.

En Europe il y eut les répressions par l’armée rouge de la révolte est-allemande de 1953 et surtout de la révolte hongroise de 1956. Cette révolte a pu être médiatisée et présentée aux Occidentaux, notamment en France par Paris-Match dont le reporter a été tué.

En Asie, il y a eu la guerre civile gagnée par Mao contre Tchang Kaï-chek, allié des Américains, avec pour conséquence des millions de morts en Chine avant et après la victoire communiste, dont l’exécution de 5 millions de propriétaires terriens, sans compter plus tard les dizaines de millions de morts du « grand bond en avant » et de la révolution culturelle.

Toujours dans la rubrique des violences de la guerre froide, on peut évoquer l’épisode Khmer rouge au Cambodge (1975 – 1979) avec ses 2 ou 3 millions de morts, les rebellions communistes aux Philippines et en Inde (variante maoïste) qui ne sont toujours pas terminées, sans parler de la répression par l’URSS des populations afghanes à partir de 1979, des guerres civiles de Cuba et d’Amérique centrale auxquelles on peut aujourd’hui rajouter le Venezuela.

Il y a eu enfin la guerre du Vietnam avec l’appui de l’URSS puis de la Chine contre la France (1945–1954) puis contre les États-Unis (1954–1976) avec les massacres des populations civiles trop tièdes vis-à-vis du communisme, notamment à Hué en 1968.

Importance de la guerre médiatique

Cet épisode mérite quelques mots pour expliquer l’importance de la guerre médiatique qui fait rage aujourd’hui entre la Chine et l’Occident : cette année-là, le Viêtcong (l’armée communiste du Nord-Vietnam) a tenté de soulever la population de la ville de Hué contre le gouvernement du Sud-Vietnam, et devant son manque d’enthousiasme, a massacré quelques dizaines de milliers de personnes.

Quelques jours après les troupes sud-vietnamiennes et américaines chassaient les nord-vietnamiens de la ville. Néanmoins l’offensive médiatique du Viêtcong, relayée par quelques artistes américains, a fait que l’image de cet épisode vu des États-Unis était celle d’une victoire viêtcong et surtout a déclenché chez les Américains des réflexions du genre « mais que faisons-nous là-bas ? ». Ce sentiment s’est traduit quelques années plus tard par le départ des Américains du Vietnam et la répression de la population du Sud-Vietnam par les envahisseurs du Nord.

Bref une vigoureuse campagne de communication a transformé une défaite cinglante des communistes vietnamiens en victoire stratégique.

Par contre la différence entre cette guerre froide et celle qui commence actuellement est le contraste entre la fermeture économique quasi-totale de l’URSS de l’époque, et l’ouverture de la Chine post-maoïste à la mondialisation.

Mais cette ouverture est remise en question aujourd’hui.

Une Chine qui investit moins à l’étranger

Cette fermeture récente de la Chine se manifeste notamment par la chute des investissements chinois à l’étranger.

Mesurés en nombre de contrats signés, ils sont passés par un maximum en 2016 et sont retombés en 2020 au niveau de 2005, époque à laquelle la Chine avait beaucoup moins de moyens aujourd’hui.

Il faut dire que ces dernières années les grands capitalistes chinois avaient été pris d’une frénésie d’acquisition à l’étranger, dont certaines se sont révélées malheureuses. Certains investisseurs semblent y avoir vu des « bateaux de secours » au cas où ils deviendraient mal vus en Chine.

Sage précaution… mais Pékin tente ensuite de rattraper ces investisseurs fuyant la Chine en les faisant extrader pour détournement de fonds… détournements pas toujours imaginaires puisque les justices occidentales donnent parfois raison au gouvernement chinois.

Et se méfie de ses propres champions

Toujours est-il que l’État chinois a imposé une « remise en ordre » à de nombreuses entreprises privées internationales.

Pékin attire l’attention des récalcitrants sur les ennuis de Jack Ma ou l’exécution en janvier 2021 de Lai Xiaoming. Leurs entreprises auraient financé des investissements refusés par les banques publiques… une insupportable atteinte au pouvoir de du parti–État !

En janvier également le groupe HNA a été déclaré en faillite (donc politiquement condamné) pour avoir investi tous azimuts, notamment dans les hôtels Hilton et la Deutsche Bank. Un des patrons du groupe HNA est mort mystérieusement en France.

La presse officielle a rappelé la formule de Mao disant que les capitalistes voulaient non seulement contrôler la vie matérielle des Chinois mais aussi leur vie culturelle. Un site populaire vidéo a même lancé un « A bas Jack Ma ».

On a noté aussi un appel des salariés chinois du privé se révoltant contre le « 996 » (travailler de neuf heures du matin à neuf heures du soir six jours par semaine). Or cette revendication populaire n’a pu être diffusée qu’avec l’accord du parti, et est donc un signal supplémentaire au privé.

Bref Pékin rappelle à ses capitalistes « qui est le patron »

Simple remise en ordre ou anticapitalisme de l’état Chinois ?

Vraisemblablement pragmatisme politique : le parti d’abord, sauf bonne occasion. Car la Chine n’est pas toujours contre les grands financiers, quand cela l’arrange : elle ne semble pas regretter l’acquisition de l’entreprise chimique Suisse Syngenta et d’autres entreprises de haute technologie, en robotique par exemple.

On abandonne Wall Street pour Hong Kong

Hong Kong est maintenant devenu « patriotiquement chinois ». En effet la toute nouvelle réorganisation des règles électorales par la Chine y annule presque complètement les élections directes, et les candidats aux quelques postes élus restants doivent être agréés par la police

Il est donc « politiquement correct » de s’y faire coter. De nombreuses sociétés chinoises abandonnent donc Wall Street et les actionnaires américains, pour l’argent chinois collecté à Hong Kong. Kuaishou, la start-up de vidéos courtes la plus populaire en Chine derrière TikTok, compte y lever jusqu’à 6 milliards de dollars.

Bref l’économie chinoise devient moins internationale, conformément d’ailleurs au plan de 5 ans qui vient d’être établi et qui s’appuie sur la consommation intérieure.

Et cette moindre mondialisation de l’économie chinoise est renforcée par la crainte de l’Occident devant la multiplication des achats de leurs entreprises par les Chinois.

Une Chine qui se cache

Les Chinois répètent que la chute du communisme en URSS est la conséquence de la relative libéralisation de l’information décidée par Gorbatchev. Et ils en déduisent de ne pas recommencer cette erreur. La transparence peut être mortelle !

D’où une action sur deux axes : la propagande et l’occultation de ce qui se passe en Chine.

La propagande

Pour la Chine, comme jadis pour URSS, il faut susciter des articles laudatifs. Soit directement par la propagande gouvernementale dont nous avons un peu perdu l’habitude en Occident, soit en faisant publier des articles admiratifs par des « idiots utiles », comme Sartre et bien d’autres l’ont été un certain temps avant d’en prendre conscience et de changer de camp.

L’occultation de ce qui se passe en Chine

Les exemples sont multiples. Avec l’Australie qui a critiqué la politique chinoise et qui a vu ses exportations interdites ou surtaxées vers ce pays, c’est l’arrestation en février d’une journaliste australienne. Deux autres journalistes australiens ont dû quitter rapidement du pays.

C’est aussi l’expulsion d’au moins 18 journalistes étrangers de Chine en 2020, selon l’enquête annuelle menée par le Foreign Correspondents Club of China (FCCC) dont ceux du Washington Post, du New York Times et du Wall Street Journal. Parallèlement la durée des visas des journalistes n’est plus maintenant que de un à six mois.

La pression s’accroît aussi sur les collaborateurs chinois des médias occidentaux. Haze Fan de chez Bloomberg, a été interpellée en décembre 2020 et a disparu.

Chacun cherche des alliés.

La Chine a conclu en 2020 le « partenariat régional économique global » (RCEP) avec ses voisins, et le 30 décembre avec l’Union Européenne « l’accord global sur les investissements » qui devra être ratifié par le parlement européen.

Ce 27 mars, la Chine et l’Iran ont signé un accord de 25 ans (!). L’ennemi commun visé par cet accord c’est bien sûr les États-Unis. La Chine a besoin du pétrole iranien, surtout si l’Arabie et autres alliés des Américains, font des difficultés pour l’approvisionner. L’Iran a besoin de marchandises puisque le reste du monde et notamment les Européens n’osent pas commercer avec ce pays de crainte des sanctions américaines. On se souvient de la condamnation de la BNP à une amende de 10 milliards de dollars par la justice américaine.

La Chine courtise de nombreux autres pays.

Elle est déjà bien installée en Algérie et dans d’autres pays africains. En Europe c’est en Serbie, et dans l’Union Européenne sa tête de pont est le port du Pirée en Grèce. Et même l’Allemagne est sensible à l’intérêt du marché intérieur chinois pour ses entreprises.

Un point clé est de voir si la Chine réussira à attirer la Russie dans son camp, évolution bien commencée. Joe Biden a traité Poutine de « tueur ». L’intéressé a fait semblant de s’en offusquer, mais l’insulte américaine s’ajoute aux sanctions européennes contre la Russie, notamment à propos de sa guerre contre l’Ukraine.

Tout cela pousse la Russie du côté chinois. Il est amusant de constater que lors de la 1re guerre froide c’étaient les communistes chinois qui avaient cherché la protection de l’URSS, jusqu’à leur brouille autour des années 1960.

Les Américains aussi

De leur côté les Américains se rapprochent de l’Inde qui est menacée par la Chine sur sa frontière nord. Mais aussi à l’ouest, car la Chine est en bons termes avec le Pakistan, autres adversaires de la Chine. A l’est de l’Inde il y a la Birmanie qui compte sur l’appui chinois, tandis que la Chine y cherche une base sur l’océan Indien.

Voilà l’Inde quasi encerclée, et heureuse de voir arriver l’Amérique.

Joe Biden essaie également de réchauffer ses liens avec l’Europe qui ont été distendus par Trump.

Les agressions chinoises

En face les représentants de la Chine, priés de se transformer «loups guerriers », multiplient les provocations. Mais plus la diplomatie chinoise sera belliqueuse, plus elle renverra certains pays vers les États-Unis.

Cette agressivité de la Chine pourrait même porter préjudice à ses intérêts économiques, en compromettant les accords commerciaux qu’elle recherche activement par ailleurs et en incitant les investisseurs occidentaux à regarder avec plus de circonspection les « fabuleuses opportunités » du marché chinois.

Sur le plan territorial, Pékin a annexé en avril 2020 toute la mer de Chine méridionale, en en faisant un district administratif alors que le droit de la mer la découpait au bénéfice de tous les pays riverains. Elle s’est mis sur le dos les opinions publiques de ces pays.

Cette annexion a alimenté le mouvement des « thé au lait » (#milkteaalliance).

Le mouvement des #milkteaalliance

De Taiwan à la Thaïlande la jeunesse des pays voisins de la Chine fulmine sur les réseaux sociaux et défend les valeurs « occidentales » que la Chine rejette comme non-universelles et décadentes. Les deux camps, les « libéraux asiatiques » d’un côté, les Chinois de l’autre, se souviennent de Tiananmen, les premiers pour reprendre les idéaux des étudiants chinois, et le second pour tuer dans l’œuf ce genre de mouvement.

Début mars, la Chine s’est abstenue au Conseil de sécurité de l’ONU de condamner le coup d’état militaire en Birmanie. Les manifestants birmans ont alors incendié des dizaines d’usines chinoises dans le pays.

Les cyber-attaques chinoises

Bref, si le canon ne parle pas ou pas encore, les incidents graves de cette nouvelle guerre froide se multiplient. Quelques exemples :

Microsoft s’est fait attaquer par Hafnium, groupe de pirates soutenus par le gouvernement chinois. Il estime que plus de 60 000 de ses clients ont été victimes d’intrusion en passant par ses logiciels, dont des PME, des banques et des fournisseurs d’électricité. C’est un mouvement mondial qui frappe les entreprises de tous les pays, France comprise et « il n’y a aucune raison pour que les cyberattaques se calment », selon un expert du Cesin, interrogé par Les Echos du 20 février 2021. (édition abonnés).

La riposte américaine

Joe Biden prolonge et accentue les actions commencées par Donald Trump.

Le 22 mars, les États-Unis, le Canada et l’Union européenne ont pris des sanctions individuelles contre des responsables chinois de la répression des Ouïgours.

En sens inverse, le 23 décembre 2020 les États-Unis interdisent 103 sociétés chinoises ou russes lié à l’armée, dont AVIC avionneur chinois militaire et civil (concurrent d’Airbus et Boeing). Elles s’ajoutent aux 275 entreprises chinoises déjà ciblées, dont SMIC le principal fabricant chinois de puces électroniques.

Le cas Huawei et l’avènement de la 5G

Le cas de l’entreprise Huaweil est le plus connu : Le 1er décembre 2018 est arrêtée au Canada Meng Wanzhou, de nationalité chinoise, directrice financière de cette entreprise et fille de son fondateur. Elle est accusée de commerce avec l’Iran, en infraction aux sanctions américaines contre ce pays. Meng Wanzhou est toujours en résidence surveillée aujourd’hui. Cela au moment où l’on prend conscience de l’importance de la 5G, dont Huawei est le champion mondial.

En effet, la 5G, contrairement à ce que l’on pense en France, n’est que très accessoirement un accélérateur de chargement des téléphones portables.

C’est d’abord un outil permettant de piloter les usines, les salles d’opération, les aéroports et les véhicules de tout genre.

Huawei est un des grands succès du capitalisme chinois lancé par Deng Xiaoping. Ses équipements permettent un espionnage mondial. Or tout Chinois, entreprises compris, s’oblige d’après la constitution à fournir les renseignements demandés par le gouvernement. Donc un devoir d’espionnage.

Une Europe surprise par la violence chinoise

L’Amérique ayant multiplié les interdictions aux activités de Huawei et même à son approvisionnement, reste l’Europe comme champ de bataille… Voir notamment sur ce sujet « La guerre mondiale des ondes» de Sébastien Dumoulin.

Du côté de l’Union européenne, on est habitué à distribuer les sanctions, à l’égard de la Russie, de la Biélorussie ou des militaires birmans, et maintenant de la Chine. Mais la Chine riposte violemment : lorsque l’UE a déclaré persona non grata quatre responsables chinois du Xinjiang, Pékin sanctionne dix Européens et quatre institutions.

Quand un chercheur français critique le régime chinois sur Twitter, la Chine le traite de « petite frappe » et de « hyène folle ». Et quand l’ambassadeur de Chine est convoqué pour s’en expliquer, il ne vient pas, tandis que l’ambassadeur de l’UE à Pékin est convoqué, lui, en pleine nuit.

« L’Europe n’est pas un paillasson », proclame-t-on alors.

Mais pourquoi avoir signé avec la Chine accord global sur les investissements le 30 décembre 2020, alors que Trump était encore au pouvoir et l’Allemagne présidente de l’Union jusqu’à minuit ?

Il s’agissait d’ouvrir davantage le marché chinois aux entreprises européennes, principalement allemandes.

Mais il est probable que le parlement européen ne ratifiera pas ce traité dans l’ambiance actuelle

Conclusion

La Chine et les États-Unis se sont donc déclarés la guerre. Il serait étonnant qu’elle reste froide. Comme la précédente, si mal nommée, qui ne l’était pas davantage.

Les fronts sont nombreux : l’environnement, les droits de l’homme, l’économique, le militaire le cyberespace et le spatial

Ce qui est nouveau dans ce conflit, c’est la pression des entreprises internationales qui rappellent que cet affrontement nuit à leurs intérêts.

Nos gouvernements occidentaux vont-ils se révéler « vendus aux capitalistes » ou « à la finance internationale » ?

C’est en tout cas ce que pensent les Chinois (« les capitalistes nous vendront la corde avec laquelle nous les pendrons »), mais aussi une grande partie du grand public occidental. Nous verrons…

Après l’URSS, les Chinois finiront-ils par comprendre que leur système ne peut pas durer longtemps sans ses fameux capitalistes et les échanges commerciaux ou intellectuels avec l’extérieur ?

Le Parti saura-t-il éviter de sacrifier la croissance à son autorité de plus en plus totalitaire ?

Yves Montenay (MetaInfo, 6 mai 2021)