Nous reproduisons ci-dessous un point de vue du général Jean-Bernard Pinatel, cueilli sur Geopragma et consacré à l'échec américain en Asie centrale... Officier général en retraite et docteur en sciences politiques, Jean-Bernard Pinatel a déjà publié plusieurs essais dont Russie, alliance vitale (Choiseul, 2011) et Carnet de guerres et de crises 2011-2013 (Lavauzelle, 2014).

Afghanistan, Pakistan : l’échec américain

Le 4 juillet 2021, jour de l'« independance day », les Etats-Unis achèveront leur retrait d’Afghanistan mettant un terme à 20 ans de guerre, la plus longue de leur histoire au cours de laquelle au 13 avril 2021 ils avaient perdu 2 349 soldats et avaient déploré 20 149 blessés.

Pour effectuer un retrait de leurs troupes d’une façon honorable, le 12 septembre 2020, les Américains ont lancé la nième négociation intra afghane avec les Talibans. Mais pas un seul observateur de bonne foi peut croire que les Talibans voudront les poursuivre après le 4 juillet. Pourquoi ? Parce qu’en Afghanistan les Etats-Unis ont fait face à une guerre révolutionnaire dans laquelle les objectifs religieux des talibans « instaurer un ordre islamique et vertueux pour remplacer l’ordre païen et corrompu » se sont entremêlés avec les objectifs mafieux des trafiquants de pavot. En effet, devant la nécessité de financer leur guerre et de s’attacher la complicité des campagnes, les Talibans ont décidé de faire des producteurs et des trafiquants de pavot, leurs compagnons de route alors qu’avant l’invasion américaine ils les exécutaient. Cette interdépendance nous la retrouvons dans nos banlieues. Elle est la cause des échecs de la politique de réconciliation que le Président Kasaï a tenté plusieurs fois de négocier. Pour les Talibans il n’est pas question de composer avec un pouvoir corrompu, pour les trafiquants, la paix est synonyme de développement économique et donc de fin de leur business alors qu’en temps de guerre, la culture du pavot et leur trafic sont une condition de survie pour la population rurale.

Même la représentante spéciale de l’ONU Mme Lyons n’y croit pas. Tout en saluant diplomatiquement les avancées dans les pourparlers de paix entre l’Afghanistan et les Talibans, puisque les deux parties ont annoncé le 2 décembre 2020 « qu’elles avaient formé un comité de travail chargé de discuter de l’ordre du jour », elle s’est inquiétée d’une violence incessante qui reste « un obstacle sérieux à la paix ».

En effet, entre le 13 juillet et le 12 novembre 2020, 9600 atteintes à la sécurité attribuées aux Talibans à Al Qaida ou à Daech ont été recensées dans tout le pays. En octobre et novembre 2020, les engins explosifs improvisés ont ainsi causé 60% de victimes civiles de plus qu’à la même période en 2019. Et au dernier trimestre 2020, le nombre d’enfants victimes de violences a augmenté de 25% par rapport au trimestre précédent. Les attaques contre les écoles ont été multipliées par quatre.

Même à Kaboul, les Américains et les forces gouvernementales n’arrivent pas à assurer la sécurité. Le 8 mai 2021, deux mois avant le retrait total des forces américaines, une explosion devant une école pour filles à Kaboul fait au moins 85 morts et des centaines de blessés ; 8 jours plus tard le 15 mai 2021, un attentat revendiqué par Daech dans une mosquée soufi, a occasionné plus de 60 morts et plusieurs centaines de blessés.

Comment expliquer cet échec de la première puissance militaire et économique du monde.

La première cause de cet échec est l’inadaptation totale de la politique de défense, de la stratégie opérationnelle et de l’armée américaine à la menace.

La première erreur stratégique des conseillers de Bush junior a été de croire que l’on pouvait gagner cette guerre sans modifier la doctrine d’emploi de leurs forces classiques prévue pour des combats de haute intensité. Conformément à la doctrine militaire américaine, ils ont mené comme en Irak jusqu’en 2009 une guerre à distance sans mobiliser et entrainer des troupes locales et en causant des pertes considérables à la population.

L’inadaptation de cette stratégie opérationnelle est résumée par le colonel Michel Goya dans ses « impressions de Kaboul », je cite : « une mission moyenne de deux heures de vol, sans tir, d’un chasseur bombardier américain équivaut presque à la solde mensuelle d’un bataillon Afghan ».

Bien plus, Michel Goya dans « les armées du chaos » donne un exemple édifiant de l’inefficacité de cette guerre à distance, je cite : « des statistiques montrent qu’il faut aux américains une moyenne de 300 000 cartouches pour tuer un rebelle en Irak ou en Afghanistan ». Le chef de bataillon d’Hassonville du 2ème REP écrivait en écho dans le Figaro du 20 avril 2010 : « L’une des clés du succès du contingent français dans sa zone de responsabilité est d’être parvenu à contrôler nos ripostes et de ne tirer que pour tuer des cibles parfaitement identifiées ».

Ce choix initial a entrainé des pertes considérables dans la population tant en Afghanistan qu’au Pakistan. L’étude « Body count » menée par des médecins légistes anglo-saxons, que l’on peut télécharger sur le web, chiffre entre 2003 et 2011 à au moins de 150 000 civils tués par les frappes américaines en Afghanistan et de l’ordre de 50 000 au Pakistan.

Cette analyse est confirmée par le Général Stanley Cristal qui, prenant le commandement du théâtre d’opérations en juin 2009, déclare dans son premier discours aux troupes américaines « je crois que la perception causée par les pertes civiles est un des plus dangereux ennemis auquel nous devons faire face ».

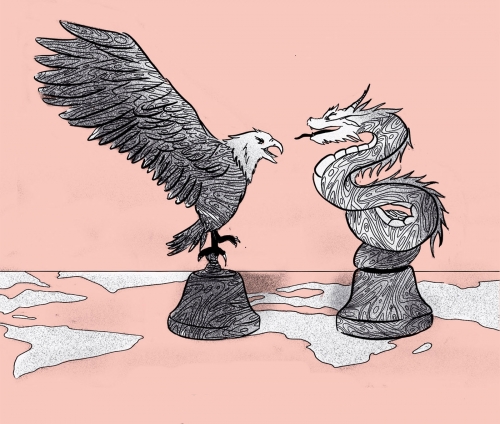

La seconde raison de cet échec est que Washington a cru qu’il pourrait gagner ce conflit local sans adapter sa stratégie diplomatique et militaire mondiale qui considérait la Chine et la Russie comme les deux menaces principales. C’est une erreur récurrente des Américains, ils croient toujours qu’ils peuvent ménager la chèvre et le chou.

Ainsi depuis le début du XXIème, les Etats-Unis confrontés à la montée en puissance de la Chine, ont initié un partenariat stratégique avec l’Inde. En 2005, les deux pays ont signé un accord-cadre de défense de dix ans, dans le but d’étendre la coopération bilatérale en matière de sécurité. Ils se sont engagés dans de nombreux exercices militaires combinés et l’Inde a acheté d’importantes quantités d’armes américaines ce qui fait des États-Unis l’un des trois principaux fournisseurs d’armement de l’Inde après la Russie et Israël.

Ce partenariat stratégique avec leur ennemi héréditaire, a inquiété les stratèges pakistanais qui ont revu à la baisse leur engagement aux côtés des Etats-Unis au moment même où les américains avaient besoin d’une collaboration sans faille du Pakistan pour gagner la guerre en Afghanistan. En effet, les Talibans sont majoritairement des Pachtounes qui représentent 40% de la population afghane et leur ethnie est présente de part et d’autre de la frontière avec le Pakistan. Ainsi les Américains n’ont jamais pu obtenir une coopération efficace pour éviter que le Pakistan ne constitue une base arrière pour les Talibans. En effet les dirigeants pakistanais, obnubilés par leur conflit avec l’Inde, doivent prendre en compte la possibilité que les Talibans puissent revenir un jour au pouvoir à Kaboul. Or l’Afghanistan est pour eux un allié vital car il leur offre la profondeur stratégique qui leur manque face à l’Inde.

De même, en se rapprochant de l’Inde, les Américains ouvraient la porte à la Chine qui s’est empressée de nouer un partenariat stratégique avec le Pakistan. Il s’est rapidement concrétisé par une très importante coopération militaire et économique. Le New-York Times du 19 décembre 2018 écrit je cite : « depuis 2013, année de lancement des routes de la Soie le Pakistan est le site phare de ce programme : le corridor industriel actuellement en travaux à travers le Pakistan – environ 3 000 kilomètres de routes, de voies ferrées, d’oléoducs et de gazoducs – représente à lui seul un investissement de quelque 62 milliards de dollars ».

Pour la partie chinoise, un double impératif stratégique a guidé sa signature : la sécurisation de ses voies d’approvisionnement en pétrole et en gaz en bâtissant une voie terrestre d’acheminement évitant le détroit de Malacca et pouvant à terme aller jusqu’à l’Iran et la lutte « contre les trois fléaux » qui menacent le Xinjiang chinois : terrorisme, extrémisme, séparatisme. Trois mois après cette signature Ben Laden était exécuté par des navy seals américains ; coïncidence troublante quand on sait qu’il était l’instigateur de nombreux attentats islamistes en Chine.

Depuis cette coopération stratégique n’a fait que se renforcer. En mai 2019, le vice-président chinois Monsieur Wang a effectué une visite au Pakistan au cours de laquelle il s’est entretenu avec le président et le Premier ministre pakistanais du renforcement des relations bilatérales. M. Wang a déclaré que la Chine et le Pakistan étaient des “amis de fer”.

Par ailleurs les Américains ont rejeté avec dédain l’aide des Russes que Poutine a proposée juste après le 9/11. Le 2 octobre Poutine avait rencontré le secrétaire général de l’OTAN à Bruxelles et lui a proposé l’aide de la Russie contre Al-Qaida notamment au Tadjikistan où stationnait la 201 division de fusiliers motorisés russe ; en Ouzbékistan où ils possèdent une base aérienne à Ghissar. Mais pour le complexe militaro-industriel américain l’opposition avec la Russie était à l’époque vitale car elle leur permettait de justifier un budget militaire qui était pourtant dix fois supérieur à celui de la Russie alors que la menace militaire chinoise était alors insignifiante.

20 ans plus tard pour Biden et ses conseillers, il est temps de tourner la page et d’éviter une alliance stratégique de la Russie avec la Chine et je partage l’analyse de Renaud Girard qui dans Figaro vox met la rencontre Biden-Poutine du 16 juin 2021 à Genève sous la raison de leur intérêt commun : freiner l’ascension de la Chine. Certes cela ne se fera pas en un jour mais cela permet d’identifier que l’absence de vision stratégique à long terme des hommes politiques occidentaux et par conséquence l’absence de prise en compte des conséquences des stratégies mondiales des grands acteurs internationaux sur les théâtres d’opération régionaux ne permet pas de gagner les guerres régionales.

Macron devrait s’en inspirer et, plus que l’appui significatif des européens que nous recherchons désespérément sans succès depuis 10 ans, c’est de celui de la Russie dont nous avons besoin au Sahel. J’ai publié en 2011 un livre intitulé « Russie alliance vitale » où je montrai que ce pays était notre meilleur allié face à l’islamisme et à la montée en puissance de la Chine. Malheureusement Sarkozy, Hollande et Macron, vassaux zélés de Washington, se sont lancés en Libye, Syrie et Sahel dans des opérations extérieures sans mettre en place le contexte diplomatique qui aurait permis de transformer nos victoires militaires en succès politiques.

En conclusion :

Le retrait américain marque la fin de la domination anglo-saxonne sur l’Asie centrale que les britanniques avaient établis depuis le milieu du XIXème siècle et une preuve de plus de la montée en puissance de l’Asie face à l’Occident. La France qui se prépare à modifier sa stratégie dans le Sahel devrait tirer les leçons de cet échec américain en Afghanistan et au Pakistan.

Jean-Bernard Pinatel (Geopragma, 28 juin 2021)