L’Occident doit se repenser en grand et stratégiquement

SF : Bonjour Mme Galactéros, merci d’avoir accepté cet interview avec le Saker Francophone. J’avoue que vos chroniques sont d’une telle richesse qu’il a été difficile de sélectionner un nombre limité de questions. Vous balayez en 390 pages une grande partie de l’histoire du 20ème siècle depuis la Seconde Guerre Mondiale jusqu’aux derniers développement de la Guerre en Syrie.

Pour commencer, je voudrais revenir sur cette curiosité pour moi qu’est le choix des éditions Sigest ? Est-ce le signe de l’excellence de leur travail ou un choix par défaut devant des portes fermées ? D’ailleurs, si on s’intéresse aux sources de publications de vos chroniques, on perçoit un net glissement de sites institutionnels vers des sites disons alternatifs y compris votre propre blog. La réalité de vos analyses est-elle si insupportable à entendre pour certaines oreilles ?

CG : Les Editions Sigest me semblent sérieuses et ce n’est pas un choix par défaut, mais le résultat d’une rencontre cordiale avec leur directeur, Jean Sirapian et de l’opportunité concomitante d’une découverte de l’Arménie que je ne connaissais point. Un voyage passionnant et la confirmation d’un rôle potentiel important de ce pays comme pont entre la France et l’Eurasie…

À ma connaissance, nul ne m’a encore ouvertement fermé de porte et je ne les force jamais. Sans doute le devrais-je parfois, considérant l’urgence de la situation de mon pays et sa déroute diplomatique et stratégique. Par ailleurs, j’achève un essai sur la politique étrangère française telle que je souhaite pour mon pays, qui paraîtra – je l’espère au printemps prochain- chez un grand éditeur connu et reconnu. Mes analyses que je veux mesurées, équilibrées et sans parti pris ou biais idéologique, dérangent parfois – précisément du fait de ces caractéristiques- certains esprits engoncés dans une pensée dogmatique et hors sol. Ce n’est pas bien grave. Il leur devient de plus en plus difficile de nier certaines évidences géopolitiques et stratégiques. J’ai toujours réfléchi et écrit par conviction et en liberté. C’est l’histoire en marche qui déchire la fumée d’utopies dangereuses et met désormais du vent dans mes voiles. Du moins je souhaite le croire. Par ailleurs, je publie régulièrement dans le Figaro Vox et chez Marianne qui ne me semblent pas vraiment des médias « alternatifs » …

SF : Comment s’informe Caroline Galactéros en 2019 ? On parle de l’effondrement du poids des médias officiels. Le ressentez-vous vous aussi ? Quelles sont vos autres sources d’information, notamment des sources étrangères ?

CG : Je lis beaucoup, je voyage aussi le plus possible et je rencontre moults personnes de tous horizons géographiques et politiques. J’écoute le tumulte du monde et j’essaie de sortir de l’ethnocentrisme qui nous afflige tous plus ou moins pour me mettre à la place des autres. Pour mieux comprendre, il faut aussi ressentir. Je me suis toujours appliquée, depuis le début de ma vie professionnelle, à laisser les situations et les êtres résonner en moi. Je cherche le lien et le partage, qu’il soit celui du malheur, de la fureur ou de l’espoir. J’essaie d’opérer cette « conversion du regard » essentielle pour l’intelligence du monde et des hommes. Au fil des ans et des expériences, cet effort n’en est plus vraiment un, mais bien plutôt un goût et un réflexe. Pour le reste, je structure mon analyse du monde et des questions stratégiques au sens large à partir de mon expérience pratique des questions internationales et des théâtres de crise ou de conflit qu’il m’a été donné d’approcher.

SF : Que pensez vous de cette nouvelle opinion sur Internet qui se pique de se mêler de tout y compris de géopolitique ? Quelles passerelles sont possibles ? Comment imaginez-vous de recréer ces liens distendus ou rompus avec le peuple ?

CG : Je crois que la géopolitique est centrale pour appréhender le monde dans sa richesse et sa complexité. Les affaires sont plus que jamais géopolitiques, l’économie aussi. Nos concitoyens en prennent conscience et s’essaient eux aussi à l’interprétation. Cela donne le pire et le meilleur aussi parfois. Les réseaux sociaux sont une chambre d’écho formidable des préoccupations humaines de toute nature, pas seulement les vecteurs de désinformation, de manipulation ou de fake news. Finalement, la liberté de conscience progresse et il devient plus difficile pour certains médias encore prisonniers plus ou moins consentants de tabous politiques ou d’inhibition intellectuelle, de contrôler la diffusion et l’interprétation des faits. Après, tout est question de capacité à recouper, à douter, à exercer son esprit critique.

SF : Pour en venir à votre livre, ce titre un « nouveau Yalta » suggère fortement l’idée que le monde serait à nouveau sur le point d’être découpé en zones d’influence. L’avez-vous écrit pour conjurer le sort ou n’y a-t-il aucune échappatoire face aux forces centrifuges qui menacent d’instaurer une Guerre Froide 2.0 ?

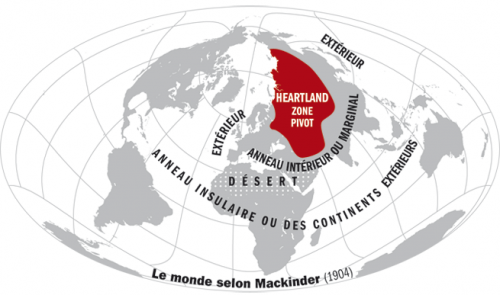

CG : Je crois que le monde, entré en vibration en 1989 puis en 2001, est en train de chercher son équilibre. La « guerre » n’est plus froide mais d’une tiédeur diffuse. L’idéologie occidentale qui se prétendait neutre et universelle a fait la preuve de son cynisme dans bien des pays. L’Occident doit se repenser en grand et stratégiquement, il ne pourra survivre que sur trois pieds : États-Unis (si ils le veulent), Europe et Russie, dans une projection vers l’Eurasie. Je m’attache en conséquence à faire de la pédagogie stratégique sur cette nécessité vitale à mon sens, et ce n’est pas simple tant les intérêts institutionnels, corporatistes ou matériels sont puissants et rétifs à évoluer. Quoiqu’il en soit, deux grands ensembles autour de la Chine et de l’Amérique se constituent, mais il n’y aura pas cette fois-ci, d’alignement strict et inconditionnel en dessous de ce nouveau duopôle. Les autres grands acteurs régionaux ou globaux entendent nouer des partenariats « à la carte » et ont compris que, dans cette nouvelle configuration, leur sécurité comme leur développement dépendront de leur agilité à faire valoir leurs atouts et leur capacité de nuisance aussi…

SF : Votre premier texte fait remonter le début de nos mauvaises décisions à la Guerre du Kosovo puis au si fameux 11 Septembre. D’autres pensent que c’est la fin du dollar-or en 1971 et plus encore la fin de l’URSS qui sont les vraies dates du début du déclin de l’Empire occidentaliste, comme si la chute d’une civilisation était inscrite dans les gènes de sa surpuissance. Qu’en pensez-vous ? Peut-on même remonter plus loin, aux révolutions industrielles, peut-être, selon la citation « Les Lumières, c’est désormais l’industrie » qui aurait terrifiée Stendhal ?

CG : C’est la conception de la victoire comme d’une destruction de toute altérité, une volonté de dominer en écrasant les autres et le refus de chercher un équilibre et une coopération sur un pied d’égalité et qui ne soit pas un asservissement qui sont à l’origine du déclin occidental. Dans le domaine militaire, cela se voit évidemment plus clairement encore comme en témoigne sinistrement l’explosion du terrorisme islamiste. C’est ce que l’on appelle l’impuissance de la puissance. Quant à l’utopie technicienne, elle est source de progrès mais aussi de régressions humaines. J’en avais déjà beaucoup parlé dans mon livre de 2013 « Manières du monde, manières de guerre » (ed Nuvis)

SF : On peut sentir sans rien trahir votre inclination pour une alliance avec la Russie pour contrebalancer le monde anglo-saxon mais aussi une forte défiance envers la Chine. Si pour la Russie, ce choix est presque appelé par beaucoup en dehors du Système, la Chine, si elle est une redoutable nation-commerçante, n’a jamais fait preuve d’impérialisme comme l’Occident ou le monde islamique. Pourquoi alors une telle position qui peut laisser supposer une sorte d’alignement sur la position d’un Kissinger, jouer la Russie contre la Chine ? Pourquoi pas la Russie et la Chine pour permettre aux trois pôles plus l’Iran et la Turquie, de s’équilibrer tout au long des Routes de la Soie qui ne seraient plus dès lors une exclusivité chinoise ?

CG : Je suis tout à fait d’accord avec vous ! C’est ce que nous devons faire. L’Eurasie est la bonne et juste dimension d’une nouvelle ère de croissance et de coopération pour l’Europe comme pour la Russie et, à l’autre bout du bloc eurasiatique, pour la Chine. Mais il faut pour cela changer profondément d’état d’esprit en Europe, prendre nos intérêts en main, cesser de nous voir comme trop petits ou divisés, jouer collectif et souverain à la fois, ce qui n’est nullement antinomique. Notre problème est un problème de perception, de trop longue inhibition et d’acceptation de diktats d’outre Atlantique qui ne sont plus audibles et qui surtout sont destructeurs pour nos sociétés et nos économies. On me rétorquera que la France comme l’Europe, n’ont d’autre choix que d’obéir à Washington, car sinon, l’Amérique nous fera payer cher notre rébellion, ruinera nos économies, nous fermera ses marchés, nous isolera, nous diabolisera ad nauseam. En fait, les règles du jeu et le rapport de force changeront du tout au tout lorsque le dollar aura enfin été détrôné de sa suprématie dans les échanges internationaux et que la Lawfare pratiquée par les États-Unis pour imposer l’extraterritorialité de leurs règles et désignations de l’ennemi en fonction de leurs seuls intérêts aura vécu. C’est en cours mais cela va prendre encore un peu de temps.

Pour l’heure, l’État qui aurait l’audace de prendre la tête d’une telle fronde, par exemple en refusant d’appliquer les sanctions contre la Russie ou l’Iran serait séance tenante cloué au pilori. Ce n’est pas un risque, c’est sans doute une forte probabilité… tant que nous serons seuls. Mais nous ne le serions pas longtemps. Une fois le choc initial tenu, nombre d’autres États européens -notamment tout le sud de l’Europe- dont les économies sont entravées à l’instar de la nôtre par l’extraterritorialité américaine, nous rejoindraient et les États-Unis alors devraient très vite réviser leurs positions sauf à voir une grande partie de l’Europe leur échapper. Il en va d’ailleurs de même face à l’OTAN, qui ne protège plus l’Europe mais veut juste lui faire rendre gorge pour poursuivre des engagements militaires hasardeux. Et puis, quel sort plus enviable nous attend-il si nous restons pétrifiés et aux ordres ? La double dévoration américano-chinoise, la découpe et la vente par appartements de l’UE, et la certitude d’une insignifiance stratégique définitive. L’Amérique elle-même, obsédée depuis plus de dix ans au moins par son nouveau challenger chinois, ne veut maintenir son emprise stratégique et commerciale que pour nous neutraliser et nous empêcher de grandir stratégiquement en faisant masse critique avec la Russie, avec laquelle nous avons pourtant d’évidents intérêts sécuritaires, industriels, énergétiques communs. Les États-Unis lorgnent ultimement sur le marché énergétique chinois, mais ils n’y arriveront pas.

Au plan civilisationnel, il y a évidemment selon moi une bien plus grande convergence entre la Russie et l’Europe qu’entre l’Europe et la Chine, mais je ne vois pas du tout la Chine comme une ennemie ni même une adversaire. C’est un concurrent et un partenaire potentiel crucial pour notre avenir en Eurasie. Je suis la première à considérer légitime qu’une puissance, quelle qu’elle soit, cherche à promouvoir ses intérêts nationaux. Je suis aussi fervente partisane d’une coopération entre l’Europe et la Chine, mais, de même qu’une alliance stratégique et sécuritaire ne signifie pas l’allégeance, la coopération économique ne doit pas se transformer en dépendance critique ni en renoncement souverain. L’Europe doit s’affranchir de la tutelle économique, stratégique et normative américaine sans tomber sous une autre dépendance. La dynamique des Routes de la Soie appliquée à certains pays africains ou asiatiques a déjà montré qu’il faut rechercher une coopération équilibrée donc renforcer nos propres économies.

SF : Sur notre blog, on suit deux dossiers autour de la technologie occidentale et en l’occurrence américaine, les déboires du Boeing 737 Max et ceux du F-35. La corruption généralisée aux États-Unis pourrait même laisser envisager la disparition de Boeing et de Looked-Martin. Comment analyser vous cette situation ? Qu’est ce que cela dit de l’Empire Américain ?

CG : Vous allez bien vite en besogne à mon avis. La lutte en ces domaines est planétaire, et ses enjeux financiers et économiques, donc électoraux, sont colossaux. Ne sous-estimons pas l’Empire, même affaibli.

SF : Si on prolonge cette question, vous tournez pas mal autour du pot mais en filigrane, vous portez un message assez fort sur nos « partenaires » américains qui se permettent assez largement de s’essuyer les crampons sur les états européens et qui seraient/sont le principal obstacle à notre souveraineté. Du coup, suivez vous par exemple les débats autour des volontés sécessionnistes aux États-Unis, de la Californie au Texas, les hispanophones qui lorgnent vers le Mexique, même le Vermont qui se sent pousser des ailes ? Ce pays pourrait-il basculer dans une guerre civile avec une partition du pays de facto avant de l’être de jure ? N’y aurions nous d’ailleurs pas intérêt ?

CG : Je ne suis nullement favorable à la déstabilisation ou au démembrement des États, quels qu’ils soient. La non-ingérence est pour moi l’une des pierres angulaires de la coexistence internationale. Je critique assez les ingérences ou l’interventionnisme occidental au Moyen-Orient ou en Europe même pour ne pas m’autoriser à souhaiter la déstabilisation américaine.

SF : Pour beaucoup il faut compléter la grille de lecture géopolitique par d’autres à la fois connexes et intriquées. Que pensez vous du rôle de l’énergie dans nos sociétés et des risques en terme d’approvisionnement notamment en Europe ? Avez vous un avis sur ce fameux Peak Oil théorisé notamment par l’ASPO ? Que pensez vous aussi de la thermodynamique et du concept d’entropie à l’échelle de notre civilisation ?

CG : La civilisation humaine est structurellement entropique. De même que le conflit est partie inhérente, essentielle, des relations humaines de toutes natures. Polemos est au principe même de l’humanité. Quant au Peak Oil, il n’est pas advenu et la fin du pétrole n’est pas pour demain. Même s’il est intéressant de voir tous les grands groupes énergétiques et pétroliers se lancer dans la recherche de nouvelles sources d’énergie… et de profit. Plus généralement, la grille de lecture énergétique des conflits me semble structurante pour leur compréhension, notamment pour celle des ingérences extérieures, mais cette dimension est presque systématiquement sous-estimée dans les analyses mainstream qui lui préfère l’explication par les élans moralisateurs et démocratiques ou la ferveur droit-de-l’hommiste qui dissimulent pourtant de bien prosaïques arrières pensées…

SF : On peut aussi parler de la monnaie. Avec la fin de l’hégémonie américaine, on assiste à la fin du dollar comme monnaie de réserve mondiale. Voyez vous venir un nouveau Bretton Woods ? À quoi peut-on s’attendre ? Que pensez-vous aussi des DTS du FMI ?

CG : Vous voyez large… Le Yuan deviendra sans doute un jour la monnaie du « contre monde » dans laquelle se fera une grande partie du commerce mondial. Le dollar devra composer et l’extraterritorialité américaine perdra son levier principal de pression sur une grande partie du monde qui aura alors le choix de pouvoir s’affranchir sans mourir. Derrière cette lutte se déploie un conflit normatif fondamental, celui de visions différentes du monde et du développement humain et politique souhaitable portées par des « modèles » concurrents. C’est le propre d’une dimension impériale que de chercher à influer sur tous les aspects du développement des sociétés humaines, bien au-delà de ses propres frontières. On peut le faire par la guerre, l’économie, l’exemple ou les trois… Le hard, le soft, le smart ou le sharp power ne sont que des vecteurs de conviction dans cette projection tous azimuts de la puissance et de l’influence.

SF : Pour revenir sur la Russie, ce pays semble avoir tout pour lui, de l’espace, des ressources en tout genre, de l’eau, et même une âme… Pourrait-elle avoir à moyen terme, surtout en cas de raréfaction énergétique, une politique donnant-donnant, énergie contre le retour d’une réelle souveraineté des états européens, gage de sécurité pour elle par rapport à une incroyable et ignominieuse cabale russophobe organisée par les oligarchies occidentales ? Pourquoi devrait-elle nous alimenter en énergie si cela est si mal payé en retour ? Est ce que le fameux discours aux ambassadeurs d’Emmanuel Macron en cette fin août n’est pas le signe d’un pivot européen vers la Russie, timide certes ?

CG : Je l’appelle de mes vœux depuis des années et je l’espère profondément. Nous avons perdu bien du temps en faux procès et en dogmatisme infantile. Pour l‘instant, la Russie cherche son positionnement optimal entre Chine et États-Unis, se déploie vers l’Eurasie, structure à travers l’OCS (Organisation de Coopération de Shangaï) et l’UEE (Union Economique Eurasiatique) une « contre OTAN » et un nouvel espace d’influence politico-économico-sécuritaire. Elle déploie son influence au Moyen-Orient de manière magistrale (Syrie, Libye, Arabie Saoudite, Égypte, etc…), place ses pions en Afrique (où elle pourrait selon moi utilement coopérer avec la France en matière sécuritaire et économique pour faire pièce aux ambitions chinoises et américaines) et pose les limites de sa bonne volonté en Europe. Les États-Unis (et les Européens avec eux qui en font plus directement les frais, as usual) ont fait une faute stratégique majeure en cherchant à faire basculer de force l’Ukraine dans l’Alliance atlantique. Ce choc initial pour Moscou a paradoxalement été l’occasion d’un coup d’arrêt mis à son élan trop longtemps unilatéral vers la coopération politique vers l’UE. L’Ukraine a été un moment de double bascule initiant le reflux de l’influence américaine en Europe et le déploiement de l’influence russe au Moyen-Orient à la faveur du drame syrien.

SF : Page 35 de votre livre, vous parlez de Nouveau Gouvernorat Mondial. Pourquoi pas gouvernance mondiale ou Nouvel Ordre Mondial, cette fameuse et si controversée expression pourtant employée par nombre de présidents des pays occidentaux dans les années 90 et 2000 ? Que pensez-vous du mondialisme comme idéologie ? Du désir de certaines élites comme les hommes de Davos de faire disparaître les nations issues du traité de Westphalie ?

CG : La gouvernance mondiale est en crise. Le Nouvel ordre mondial est une utopie occidentaliste qui a vécu. L’hyper puissance américaine aussi. Les États et les peuples sont partout en rébellion de plus en plus ouverte. Et pas seulement contre des potentats ou des tyrans. Ils résistent à l’arasement identitaire et culturel. Le populisme que l’on dénonce est essentiellement la marque d’un sentiment de dépossession profonde et de mise à mal du sentiment d’appartenance culturelle et nationale. Il est regrettable que les grands partis de gouvernement, pour céder à l’air du temps ou éviter d’avoir à trancher, se soient à ce point coupés des préoccupations profondes de leurs électorats et les aient jetés dans les bras de formations extrêmes qui ont beau jeu de les récupérer en leur proposant d’autres réductions idéologiques tout aussi stupides que les doxas indigentes des premiers. Il faut aider les nations et cesser de croire en un mondialisme qui est une violence et une uniformisation grave de la diversité humaine. Le mondialisme, comme tous les -ismes, est une dérive, une perversion. À rebours des tartes à la crème libertarienne, les États et les frontières sont les plus grands protecteurs des individus, surtout les plus faibles. Les efforts pour les faire éclater n’ont abouti qu’à la propagation d’un communautarisme dangereux car instrumentalisé par l’extrémisme religieux, et souvent ridicule car outrancier dans ses revendications corporatistes, dérisoires voire indécentes à l’échelle de la misère du monde… J’appelle de mes vœux un équilibre mondial fondé sur le respect de la souveraineté des États, celui de leurs frontières, la non-ingérence dans leurs affaires intérieures, la coopération sur un pied d’égalité, le dialogue et la confiance. Comme vous le voyez, la route reste longue, mais passionnante.

SF : Merci Madame Galactéros.

Caroline Galactéros (Le Saker francophone, 24 novembre 2019)