Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Jean-Paul Baquiast, cueilli sur son site Europe solidaire et consacré à l'offensive économique des pétromonarchies du Golfe en direction de l'Europe, et notamment de la France...

Aveuglement européen devant les offensives des pays du Golfe

Le pouvoir en France se réjouit du fait que François Hollande ait été l'«invité d'honneur» du sommet du Conseil de coopération du Golfe (CCG). Ce serait le premier chef d'Etat occidental à bénéficier de cet « honneur », ce dont Barack Obama, jusque là l'allié le plus fidèle des dits pays du Golfe, n'a jamais pu faire.Pourquoi cette défaveur momentanée des Etats-Unis? Parce que ceux-ci négocient un accord avec l'Iran sur le nucléaire. Parce que, également, les intérêts américains dans le Golfe ne recoupent pas nécessairement ceux de certains des Etats du Conseil de Coopération. François Hollande ne souffre pas de ces handicaps. Il s'est montré l'héritier le plus fidèle de la politique américaine des années précédentes. Il a même à plusieurs occasions endossé les aspects les plus extrémistes de cette politique, contre Bashar al Assad notamment. Il peut par ailleurs jouer un rôle utile d'intermédiaire entre les pays du Golfe et l'Union européenne, notamment lorsque celle-ci manifeste des inquiétudes en matière de droits de l'Homme ou de liberté de la concurrence.Bien évidemment, les services rendus par la France aux monarchies pétrolières justifient quelques contreparties. C'est le cas notamment du contrat Rafale au Qatar, qui pourrait être suivi d'un contrat du même ordre en provenance de l'Arabie saoudite. Pour que la France ne se fasse pas d'illusions cependant, le Qatar et ses alliées du Golfe n'ont pas tardé à présenter la contre-partie attendue de ce modeste avantage, notamment l'ouverture de lignes aériennes supplémentaires pour Qatar-Airways, au détriment immédiat du groupe Air-France/Lufthansa. Ce dernier vient de rappeler qu'il risque de ne pas s'en relever. Déjà en difficulté, il pourra ne pas résister à la concurrence des compagnies du Golfe. Concernant Air France, en s'installant dans des aéroports régionaux français, les avions qataris risquent de détourner le trafic vers le hub de Doha, au détriment de Paris. Air France sera sans doute obligé de revoir le nombre de ses vols, entrainant les pertes d'emplois en conséquence.

Les Émirats arabes unis, qui sont, eux aussi, intéressés par des avions de combat, pourraient faire la même demande auprès des autorités françaises pour leur compagnie aérienne Etihad. L'Etat, bien que participant au capital d'Air France, ne fera pas pourtant la moindre objection.

On ne fait pas les comptes

Cette affaire a mis en évidence une situation défavorable à l'Europe que nul gouvernement n'ignorait mais que tous acceptent car on ne discute pas avec des Etats arabes riches des milliards que nous leurs versons indirectement par notre insatiable appétit de pétrole, au lieu de rechercher avec plus de détermination des énergies de substitution. Aucune autorité ne fait le bilan de ce que rapportent aux Européens les cadeaux de certains Etats du Golfe, en contrepartie des coûts actuels et futurs des pertes de souveraineté qu'ils leur consentent. Concernant les compagnies aériennes, ainsi, l'Europe qui continue à afficher haut et fort sa volonté de faire régner en son sein une concurrence libre et non faussée, ferme les yeux sur la concurrence déloyale des compagnies du Golfe, qui touchent de la part de leur gouvernement des subventions estimées à plus de 40 milliards de dollars pour ces dernières années.

Ces subventions permettent, entre autres, à ces compagnies d'acquérir les dernières générations d'avions, d'y offrir des services aux passagers sans égal et bien évidemment de travailler à perte aussi longtemps que nécessaire pour éliminer la concurrence. Elles peuvent aussi, plus directement acheter purement et simplement des compagnies européennes en difficulté, comme ce fut récemment le cas d'Alitalia rachetée agressivement par la compagnie d'Abou Dhabi Etihad. Si les Etats européens ne réagissent pas pour imposer, y compris au sein de la Commission européenne, un néo-protectionnismedans les secteurs stratégiques, ce sera bientôt aussi le sort d'Air France et de Lufhansa. Le passager européens naïf croira continuer à voler sous les couleurs européennes, sans s'apercevoir qu'il sert dorénavant les intérêts d'ennemis déterminés de l'Europe.

Les autres secteurs stratégiquesLa cas des compagnies aériennes n'est que la façade aujourd'hui visible de l'entrée, concurrence libre et non faussée oblige, des capitaux pétro-arabes dans de nombreuses entreprises et services publics européens. Certains de ceux-ci ne sont pas considérés comme stratégiques (comme en ce qui concerne le Musée du Louvre...encore que...), mais d'autres le sont évidemment, comme en ce qui concerne les industries de technologies avancées, travaillant ou non pour la défense.

Or les capitaux du Golfe ne se bornent pas à rester dans le rôle de « sleeping partners » ou partenaires dormant, uniquement soucieux de récupérer quelques profits. Ils participent directement à une conquête de l'Europe, non seulement économique mais politique. Celle-ci se fait bien évidemment en premier lieu au détriment des travailleurs et des représentations politiques européennes. Le lobbying exercé par les représentants occultes de ces capitaux arabe s'exerce en permanence et influence dorénavant toutes les décisions, tant des Etats nationaux que de la Commission européenne. Mais personne n'en parle.

Qui connait dans nos démocraties l'influence sur les décisions diplomatiques et économiques du prince saoudien multi-milliardaire Al Waleed bin Talal bin Abdulaziz al Saud. Soyez certains qu'il ne se borne pas à investir dans les casinos. L'avenir de l'Europe repose dorénavant en partie entre ses mains et celles de ses semblables.

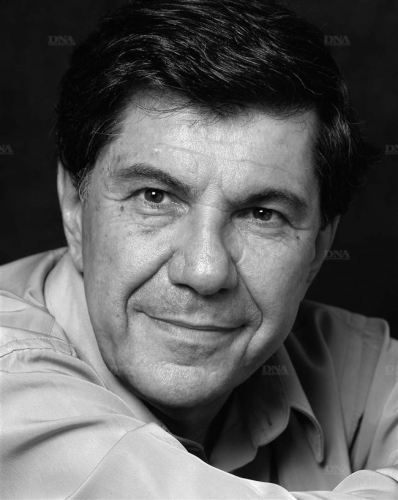

Jean Paul Baquiast (Europe solidaire, 5 mai 2015)