Feux et failles du progrès, la grande désorientation à gauche

Le progrès ne va plus de soi, et l’idée de progrès s’est obscurcie à force d’être invoquée par des enthousiastes et instrumentalisée par des démagogues. Désormais, la référence au progrès divise plutôt qu’elle ne rassemble. Si le mot magique «progrès» reste mobilisateur, c’est paradoxalement parce qu’il produit du conflit entre les thuriféraires et les dénonciateurs du «progressisme» comme religion séculière.

En France, ces divisions et ces affrontements traversent autant la droite que la gauche, extrêmes compris. Mais c’est surtout dans l’espace occupé par une gauche résiduelle et fragmentée, avant tout en raison de l’irruption fracassante de l’écologie politique, que se mène une guerre sans merci autour du progrès. Les évaluations positives et négatives du progrès jouent un rôle décisif dans les reclassements et les redéfinitions des courants de gauche. «Le progrès» a cessé d’être un marqueur idéologique de gauche. Il est devenu le plus puissant diviseur de la gauche.

Ce serait s’aveugler toutefois que de s’en tenir au moment présent, et de conclure hâtivement à la fin du culte du Progrès. Les nombreuses éclipses du Progrès, cette idole des Modernes, n’ont pas empêché son triomphal retour dans des contextes fort différents.

Une notion floue mais indispensable

Le progrès est une notion floue mais indispensable, comme bien d’autres notions philosophiques descendues dans l’arène politique. Elle constitue la pièce maîtresse de l’autoreprésentation des Modernes. Dans la pensée sociale ordinaire, un progrès, c’est une nouveauté souhaitable, une innovation ou un changement qui répond à une attente ou un désir. Disons une amélioration reconnue comme telle. Il n’y a pas de débat sur une telle définition descriptive. Les controverses commencent et se multiplient dès lors qu’on veut formuler une définition du progrès en général.

Rappelons sommairement que pour les premiers théoriciens du progrès à l’époque des Lumières, le genre humain avançait irrésistiblement sur la route du progrès, c’est-à-dire d’une transformation générale vers le mieux. Le processus d’amélioration était supposé nécessaire, linéaire, continu, irréversible et illimité. Les humains étaient donc embarqués, qu’ils le veuillent ou non, en direction de la perfection dans toutes les sphères de la pensée, de l’action et de la création.

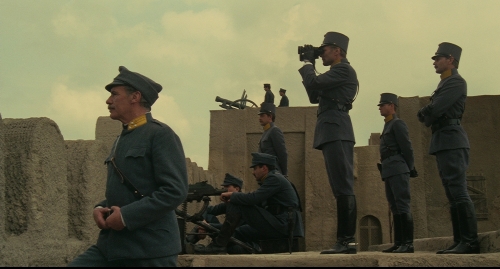

Telle est la vision nécessitariste du progrès, cette forme modernisée du fatalisme, qui a été soumise à la critique des philosophes comme à celles des faits historiques - rappelons que les massacres industriels du XXe siècle ont réveillé nombre de progressistes assoupis et que la dévastation de l’environnement a exhibé l’envers répulsif du progrès.

Dans les échanges polémiques, la question de savoir ce qu’est «véritablement» le progrès est centrale. Face à ceux qui pensent classiquement le progrès comme croissance et développement sans fin, disons les «progressistes» au sens fort du terme (et qui sont tous des productivistes), on trouve ceux qui considèrent que le «vrai» progrès est dans la décroissance, dans l’acceptation d’une certaine austérité, de sacrifices et de privations pour «sauver la planète».

Contre les partisans de l’optimisme technicien qui pensent que tous les problèmes politiques et sociaux peuvent être résolus par la science et la technique, s’insurgent ceux qui soulignent non seulement que le pouvoir de la techno-science a des limites, mais aussi qu’il engendre des effets pervers, qui peuvent être des catastrophes. Sans parler de ceux qui pensent, à juste titre, que les humains se posent souvent des problèmes qu’ils ne peuvent résoudre, ni par la science, ni par la technique.

On peut définir sommairement la modernité à la fois comme l’âge des progrès techniques et scientifique, qui sont mesurables, et comme l’âge des rêves d’amélioration de la condition humaine, dont les traductions politiques sont multiples. Toutes supposent le culte du changement en tant que mouvement bon en lui-même, célébré comme une promesse de bonheur ou de justice, de liberté ou de solidarité, d’amour fraternel ou de paix universelle.

C’est ce changement producteur de nouveautés supposées universellement désirables et chargé de réaliser les fins dernières qu’on rencontrait dans les théories classiques du progrès, chez Condorcet ou chez Saint-Simon. Ces fins ultimes dont l’accomplissement était supposé nécessaire dessinait les contours de l’insaisissable «monde meilleur» tant espéré, voire ceux, plus exaltants encore, d’une «humanité meilleure».

Un nouveau pessimisme

Lorsqu’on analyse les débats contemporains opposants les «progressistes» auto-déclarés à leurs adversaires, qu’ils nomment «conservateurs «ou «réactionnaires», on doit avoir à l’esprit la métamorphose contemporaine de la vision linéaire et nécessitariste, voire fataliste, du progrès comme évolution ou transformation inévitable, qui suffisait à remplir l’horizon d’attente des Occidentaux. Par l’effet de la diffusion croissante des croyances écologistes, cette vision longtemps dominante est en passe de changer de sens et de valeur: la marche fatale vers le mieux se renverse en marche fatale et finale vers le pire et l’anticipation enchanteresse devient anticipation anxiogène. Il y a là une grande inversion de sens et de valeur, qui bouleverse le champ des croyances politiques modernes.

L’ébranlement de la foi dans le progrès annonce la fin de la modernité triomphante. Héritage de l’Aufklärung et du combat contre le mythe et la peur, l’esprit critique a fini par se retourner contre la foi dans le progrès, en la traitant comme une croyance relevant elle-même du mythe, réduit à un récit trompeur. Mais le mythe moderne du progrès nécessaire, ensemble d’illusions et de promesses intenables, est en outre dénoncé comme fondamentalement toxique.

Porté par la magie de la prédication écologiste, l’anti-progressisme vertueux est devenu une vulgate, qui rend acceptables des perspectives catastrophistes inédites, lesquelles se traduisent soit par de nouvelles prophéties de fin du monde émises par les collapsologues, soit par des flambées d’utopisme révolutionnaire appelant à détruire la société marchande, voire l’Occident tout entier, supposé intrinsèquement coupable, accusé d’être la source de tous les malheurs du genre humain.

Le vieux pessimisme historique et anthropologique a fait place à un pessimisme cosmologique, tandis que l’anticapitalisme gnostique s’est redéfini comme un anti-occidentalisme frénétique ou une hespérophobie radicale, incluant la haine de soi des Occidentaux hébétés par leur sentiment de culpabilité.

On a de bonnes raisons de considérer que les écologistes, emportés par leurs récents succès électoraux et grisés par leurs projets d’une totale rupture avec l’ordre sociopolitique productiviste, occupent désormais le centre dynamique du camp anti-progrès. Mais la question n’est pas si simple. Tout dépend de ce qu’on entend par «progrès», mot plastique avec lequel il est facile de jouer, en l’employant soit comme repoussoir (chez les antimodernes et les écologistes radicaux), soit comme signe de ralliement (chez les partisans de l’optimisme historique, qui ne prennent plus la peine de le définir).

À l’instar de la plupart des leaders politiques, qui pensent l’avenir à la lumière du progrès, le président Macron s’efforce de monopoliser les convictions et les passions dites «progressistes», en jetant dans l’enfer de la pensée réactionnaire ou conservatrice les positions de ses adversaires politiques, même lorsque ces derniers se réclament eux-mêmes du progrès. On plonge alors dans un océan de dialogues de sourds et d’arguments de mauvaise foi, chacun reprochant à l’autre de n’être pas vraiment ou pas suffisamment «progressiste».

Quoi qu’il en soit, ces diatribes «progressistes» visant de présumés opposants au progrès présupposent que l’idée d’un «camp du progrès» est susceptible de rassembler la majorité des citoyens français. Or, désormais, l’étoile du Progrès est loin de jouer pour tous les citoyens le rôle de guide suprême pour la pensée et l’action. L’enthousiasme progressiste est en baisse, il paraît même être en voie d’extinction dans certains secteurs de la population.

Cela dit, la référence positive au progrès ne se réduit pas chez le président Macron à une stratégie rhétorique, elle constitue un pilier de sa pensée philosophico-politique. Mais ce pilier s’avère fragile, ce dont il ne semble pas conscient. C’est pourquoi la grande tâche de ceux qui ne veulent pas en finir avec l’héritage des Lumières devrait être de repenser l’idée de progrès par-delà le progressisme, ce rejeton du culte productiviste et de la religion positiviste, qui postule l’existence d’une marche universelle et nécessaire vers le mieux.

Cette vision nécessitariste du progrès oublie le hasard, la contingence et l’imprévu, elle néglige aussi le rôle de la volonté humaine. Elle est aujourd’hui fortement ébranlée. C’est pourquoi il paraît vain de l’ériger en méthode de salut en imaginant ainsi pouvoir déclencher de l’enthousiasme militant. Le résultat risque de se réduire à une profusion de discours incantatoires.

«Progrès»: le grand diviseur de la gauche

Quant à la gauche telle qu’elle est devenue, on constate qu’elle s’est divisée dans les positions prises face à plusieurs questions qui, dépassant le cadre stato-national, ont émergé depuis la fin du XXe siècle. En premier lieu, le surgissement des questions liées à la pollution de la planète, au réchauffement climatique et à la destruction de la biodiversité. Tous les militants de gauche, écologistes compris, sont tiraillés entre les promesses des «techno-prophètes» raisonnables et les prêches catastrophistes des collapsologues.

Face à la gauche qui reste attachée à la religion du Progrès, on trouve une nouvelle gauche, qu’on peut appeler préservatrice ou «conservationniste», qui récuse tous les dogmes du progressisme. À cet égard, elle peut être traitée de «réactionnaire».

En second lieu, l’irruption de l’islamisme comme nouvel ennemi mondial, abordé sous ses deux dimensions: l’islam politique avec ses stratégies de conquête (Frères musulmans, salafistes) et le terrorisme jihadiste. Face à la menace islamiste, la gauche s’est fragmentée, pour faire surgir deux camps antagonistes: d’un côté, ceux pour qui le combat contre l’islamisme doit se mener avec intransigeance au nom des Lumières, donc d’une certaine conception du progrès ; de l’autre, ceux qui placent au premier rang la «lutte contre l’islamophobie» au nom de l’idéal antiraciste.

Face à une gauche engagée dans une lutte sans complaisance contre l’obscurantisme islamiste, on trouve une gauche qui, postulant que les musulmans sont désormais les principales victimes du racisme et des discriminations, prétend incarner un «antiracisme politique» dont l’un des postulats est qu’il existe en France un «racisme d’État» - alors même que la République française se caractérise par son antiracisme d’État sans équivalent. Cette gauche «islamismophile», dénoncée par les musulmans dits «modérés» ou «progressistes», peut être légitimement perçue comme «réactionnaire».

Son antiracisme proclamé, qui trahit l’idéal des Lumières, peut être vu comme un pseudo-antiracisme au service de causes douteuses, oscillant entre une politique des identités ethno-raciales et une banalisation des normes islamistes de comportement et de pensée. Ayant tendance à voir de l’islamophobie partout, cette gauche pseudo-antiraciste s’emploie à limiter le champ de la liberté d’expression. Elle alimente l’esprit de censure, en criminalisant l’ironie et la satire.

En troisième lieu, l’apparition de mouvements protestataires anti-élites, dits populistes, à l’extérieur du champ politique organisé. La gauche s’est divisée face aux Gilets jaunes: certains ont vu dans cette mobilisation populaire informelle la promesse d’une régénération de la démocratie, donc l’expression d’un progrès politique possible, alors que d’autres n’y ont vu qu’une régression de la contestation politique vers des formes impolitiques de violence s’accompagnant d’antisémitisme et de complotisme. Ici encore, la gauche s’est brisée en deux camps: les populistes-souverainistes et les sociaux-démocrates-pluralistes.

En quatrième lieu, la montée des préoccupations et l’exacerbation des affrontements idéologiques concernant les questions de bioéthique, notamment à propos des pratiques biomédicales et des technologies de la reproduction humaine, qu’il s’agisse de la procréation médicalement assistée (PMA), du diagnostic pré-implantatoire (DPI), de l’avortement sélectif ou «thérapeutique» (interruption médicale de grossesse, IMG), de la Gestation pour autrui (GPA) ou de la thérapie génique germinale. Ces pratiques et ces techniques sont dénoncées par certains pour leurs «dérives eugénistes» ou pour leur caractère immoral et célébrées par d’autres comme des instruments d’émancipation.

À gauche, on trouve des «progressistes» jouant la carte de l’extension sans fin des droits subjectifs (qu’illustrent les exigences de diverses minorités actives, dont les néo-féministes «radicales»), mais aussi d’autres «progressistes» qui appellent à fixer des limites au pouvoir des humains sur eux-mêmes. Ce que les premiers appellent «progrès», les seconds l’appellent «barbarie». Ils n’ont pas la même conception de ce qu’on appelle «civilisation», autre terme devenu problématique.

En cinquième lieu, le surgissement d’un néo-féminisme misandre, d’affrontement, un lesbiano-communautarisme engagé dans une guerre permanente contre les mâles traités en ennemis, mais aussi contre les féministes universalistes accusées d’être complices du système patriarcal. La haine des mâles, de préférence les «mâles blancs», va de pair avec la haine de la République censée être une expression politique du patriarcat. Ces féministes ennemies se réclament du «progrès», terme auquel elles donnent un sens différent.

En sixième lieu, le dynamisme idéologique des «politiques de l’identité», qu’elles prennent la forme douce du multiculturalisme (mieux nommé «multicommunautarisme») ou la forme dure du décolonialisme, laquelle implique de postuler l’existence d’un «racisme systémique» ou d’un «racisme d’État» dans les démocraties occidentales et de privilégier la dénonciation des discriminations censées dériver du fonctionnement même de la «société blanche». Face à cette nouvelle offre idéologico-politique qui, portée par une mode culturelle et légitimée par sa thématique «antiraciste», séduit une partie de la jeunesse, la gauche est fortement divisée.

Au camp multiculturaliste-décolonial s’oppose le camp républicain-national, chaque camp ayant sa propre définition de l’antiracisme. Or, ces définitions sont mutuellement incompatibles et sources de conflictualité. La défense des minorités supposées discriminées dérive vers une tyrannie effective des minorités actives, incompatible avec le projet républicain d’une intégration des individus dans la communauté des citoyens sur des bases universalistes.

Le conflit des antiracismes est aujourd’hui le miroir des conflits internes à la gauche. La gauche post-nationale accueille favorablement l’«antiracisme politique» des minorités extrémistes imitant le mouvement étatsunien Black Lives Matter, alors que la gauche nationale-républicaine y voit l’expression d’un «racialisme» militant, voire d’une forme déguisée de racisme anti-Blancs.

Du Progrès aux progrès

Les vieux débats sur les différents types de progrès ne sont nullement «dépassés», comme semblent le croire ou veulent le faire croire les «progressistes» déclarés. Il n’y a pas d’harmonie préétablie entre les progrès respectivement scientifiques, techniques, économiques, politiques et moraux. Et l’on ne voit pas poindre la possibilité d’une harmonie post-établie entre ces différents types de progrès.

En outre, d’une façon générale, les progrès collectifs apparaissent beaucoup plus problématiques que les progrès individuels dans tel ou tel domaine, qui peuvent être mesurés. Peut-on par exemple parler d’un «progrès culturel» ou d’un «progrès intellectuel» du genre humain dans sa longue histoire? Et quels en seraient les critères non subjectifs? Ce n’est pas cependant une raison suffisante jeter aux orties la notion confuse de progrès, qui reste irremplaçable.

Par exemple, la prise de conscience que tout ce qui est techniquement possible n’est pas désirable peut être considérée comme un progrès intellectuel et moral. Mais il faut reconnaître en même temps que certains progrès techniques ont eu et ont toujours d’heureuses conséquences sociales. Quant au progrès moral, quelle que soit la définition qu’on en donne, il n’a rien à voir avec le progrès technique, ni avec le progrès scientifique. Ici encore, les critères du progrès moral ne sont pas les mêmes lorsqu’on parle des entités collectives ou des personnes individuelles.

Pour éviter de poser litaniquement de faux problèmes dus à l’équivocité du mot «progrès», il faut procéder à une analyse critique de cette notion floue pour en dissocier les composantes hétérogènes, dont on suppose abusivement qu’elles sont liées d’une façon vertueuse. Le conflit est déjà présent dans la notion: voilà ce qu’il faut avoir le courage de reconnaître. Ce qui a longtemps été l’opium des Modernes risque de devenir leur diable.

Nous ne gagnerions rien à ce changement de statut symbolique d’un terme magique. Il est à espérer qu’on cessera un jour de traiter le Progrès comme une idole, que ce soit pour l’adorer, pour la maudire ou pour en diagnostiquer la disparition en cours. La grande tâche est de le repenser, après plus de trois siècles d’expérimentation historique.

Pierre-André Taguieff (Figaro Vox, 2 septembre 2020)