Nous reproduisons ci-dessus un point de vue de Caroline Galactéros, cueilli sur Geopragma et consacré à l'action de l'"État profond" en France. Cet article a été publié initialement dans le deuxième numéro de la revue Front populaire.

Docteur en science politique, Caroline Galactéros est l'auteur de Manières du monde, manières de guerre (Nuvis, 2013) et de Vers un nouveau Yalta (Sigest, 2019). Elle a créé en 2017, avec Hervé Juvin, entre autres, Geopragma qui veut être un pôle français de géopolitique réaliste.

L’État profond mène une diplomatie parallèle

Depuis des années, la diplomatie française a été désarmée par l’administration profonde du pays, qui musèle les gouvernants et tient les rênes de notre politique étrangère. Le programme de ces hauts fonctionnaires indéboulonnables est clair : s’aligner sur la diplomatie américaine, faire le jeu de l’Union européenne et enlever à la France tout ce qui lui reste de souveraineté.

Qu’est-ce que l’État profond (deep state en anglais) ? À quoi, à qui sert-il ? Ne s’agit-il pas du mythe entretenu d’une permanence régalienne transcendant les aléas politiques au profit de la solidité institutionnelle ? Ou plutôt de l’avatar fantasmé d’un complotisme rabougri ? S’il existe bel et bien, est-ce partout dans le monde ou juste en Occident ? Quel est son rapport à la démocratie, à la dictature, à la souveraineté, à la nation, au peuple ?L’expression est à la fois inquiétante et attirante, nimbée d’une aura mystérieuse d’influences et de nuisances. Dans son acception la plus commune, l’État profond renvoie au territoire secret des initiés du « vrai pouvoir », celui du temps long où une « vision » structurée et portant l’intérêt national supérieur d’une nation est mise en œuvre par-delà l’immédiateté des injonctions médiatiques, les intérêts politiques personnels ou corporatistes et les humeurs instables des peuples. L’État profond serait le sanctuaire immatériel et concret mais surtout résilient de l’essence du politique. Il la préserverait de la démagogie électoraliste et de l’air corrosif du temps ; un saint des saints pour la souveraineté populaire et nationale protégée par une armée des ombres vouée à défaire les maléfices du temps court et la tyrannie de la transparence. L’État profond serait en somme l’envers vertueux de l’État « officiel », porteur incorruptible de son « sens » au profit ultime du peuple et de la démocratie.

L’État profond contre l’État

C’est beau comme l’Antique…, mais c’est une légende. Ce fut peut-être (un peu) le cas de l’État profond des origines, né en Turquie sous le nom de derin devlet. Ce maillage secret reliant milieux économiques, caste militaire et appareil de renseignement constitua longtemps le bras armé de l’élite militaro-laïque post-ottomane vouée à la protection de l’État kémaliste contre une société turque restée profondément pieuse. Il s’agissait d’empêcher le basculement politique de la jeune démocratie turque dans un islamisme qui aurait hypothéqué sa modernisation. C’était il y a longtemps… Depuis son arrivée au gouvernement en 2003 et plus ouvertement grâce au « coup d’État manqué » de juillet 2016, Recep Tayipp Erdogan s’emploie à détruire ces réseaux laïcs protecteurs et à consolider l’emprise d’un islamisme politique assumé qui fait chanter l’Europe et l’OTAN en toute impunité. On peut donc casser le deep state, même quand il est utile. Mais il faut s’appeler Erdogan.

L’État profond est-il dangereux pour la démocratie ? Oui. Mais la dérive ne prend pas sa source dans l’opposition entre l’« ouvert » et le « fermé », le transparent et l’opaque. Tout État a légitimement besoin de secrets pour persister dans l’être et contrer les attaques de toute nature qu’il subit en permanence. La dérive réside dans la fonction tenue par ces structures profondes, qui n’est pas protectrice mais prédatrice des intérêts nationaux. Aujourd’hui, en France ou aux États-Unis, pour ne prendre que ces exemples, les ramifications de l’État profond agissent non plus pour, mais contre l’État, contre la nation et pire encore, contre le peuple. Elles sont comme des bernard-l’ermite qui pénètrent une coquille inerte, l’investissent et se déplacent à loisir sans se montrer. Elles consolident en sous-main la privatisation progressive des appareils d’État au service d’autres agendas, personnels, corporatistes mais aussi étrangers.

Prendre le contrôle de la politique étrangère et de la défense d’un État, le faire renoncer à définir et défendre sa souveraineté, ses intérêts et ses principes reste un must pour l’État profond. Cette captation se fait évidemment au nom de la raison, de la mesure et du progrès, et, pour détruire toute suspicion, toute critique et plus encore toute enquête sur ces « mafias institutionnelles » aux ramifications internationales, ses relais, notamment médiatiques, évoquent volontiers la théorie du complot. L’État profond n’existe pas. C’est une lubie complotiste. Circulez, il n’y a rien à voir !

Pourtant, l’État profond est tout sauf un mythe. Pour le général américain Westley Clark – ancien commandant de la campagne de l’OTAN contre la Serbie en 1999, soudainement déniaisé en 2001 lorsqu’il découvrit un document du secrétaire d’État à la défense Donald Rumsfeld prévoyant la déstabilisation et la destruction de sept pays en cinq ans (Irak, Syrie, Liban, Libye, Somalie, Soudan et enfin Iran) – c’est un « supramonde » qui agit non pas pour, mais contre l’État officiel, en se servant de ses rouages humains et institutionnels par l’activation de « pions » placés au cœur des gouvernements, des bureaucraties, des institutions, des médias, du monde politique et des affaires, des appareils judiciaire, militaire et de renseignement. Le deep state, ce sont aussi parfois des liens plus inavouables entre milieux politiques ou d’affaires et organisations mafieuses (cf. l’assassinat du président Kennedy). Ces dernières choisissent des politiciens ordinaires ayant des « cadavres dans le placard » ou une ambition dévorante, les mettent sur orbite politique, font leur carrière, comme celle du sénateur John McCain, construite sur l’imposture de son supposé héroïsme au Vietnam, et « tiennent » ces marionnettes qui favoriseront toujours leurs intérêts et leurs « options » pour que jamais on ne découvre leurs turpitudes ou leurs mensonges.

L’État profond américain

Comme en bien d’autres domaines, l’Amérique offre l’archétype de l’État profond. Cela ne date pas d’hier. On se souvient que dans son discours d’adieu de janvier 1961, le président Eisenhower avait déjà mis en garde contre la puissance prédatrice du « complexe militaro-industriel » américain (CMI) et son infiltration dans les rouages de l’État. Le CMI est l’ancêtre du deep state. Mais depuis 2016, c’est le sort politique du président Donald Trump qui incarne magistralement la puissance et l’étendue des réseaux du deep state américain, contre le verdict des urnes ayant porté à la présidence un homme à la fortune faite, donc peu maniable par les faiseurs de rois néoconservateurs qui avaient décidé qu’Hillary Clinton servirait docilement leur agenda belliciste. Que l’on songe à l’ahurissante vindicte dont il fait l’objet depuis sa victoire, aux forces qui se sont conjuguées pour le diaboliser et l’empêcher d’agir, mais aussi pour intimider, décrédibiliser et provoquer le remplacement de tous les hommes qu’il avait choisis, par des boutefeux « neocons » (Bolton, Mattis, Pompeo, etc.) qui ont failli provoquer une guerre avec l’Iran et n’y ont pas renoncé. Sa présidence aura été sapée de bout en bout, depuis un « Russiagate » grand-guignolesque jusqu’au lancement spécieux d’une procédure d’impeachment. Tout cela pour lui faire courber l’échine.

Quels que soient les défauts ou les limites du président Trump, l’État profond joue depuis quatre ans contre la volonté populaire et les intérêts supérieurs de la nation américaine. Triste victoire posthume pour le président Eisenhower que ce successeur dézingué du matin au soir à la face du monde et des ennemis de l’Amérique, accusé d’être stupide, fou et traître à sa patrie. Quant aux grands médias américains, fourvoyés avec jubilation dans cette indécente curée, ils se sont durablement décrédibilisés. In fine, que l’on aime ou pas les États-Unis, c’est la puissance de tête de l’Occident qui en aura pâti.

Il faut dire qu’il avait lourdement péché en voulant se rapprocher de la Russie ! Pragmatique, il avait compris que dans le nouveau duel USA-Chine, Moscou était une force de bascule qu’il fallait arracher aux griffes chinoises. Il voulait aussi en finir avec l’interventionnisme priapique du Pentagone et « ramener les boys » à la maison. Surtout, outrage impardonnable, dès avant son entrée en fonction, il avait mis en doute la véracité des briefings de renseignement qui lui étaient communiqués pour lui laver le cerveau. Bref, son programme était une provocation pour les néoconservateurs qui ont infiltré depuis vingt-cinq ans les partis démocrate et républicain. Un Président « imprévisible » répétait-on ; incontrôlable surtout.

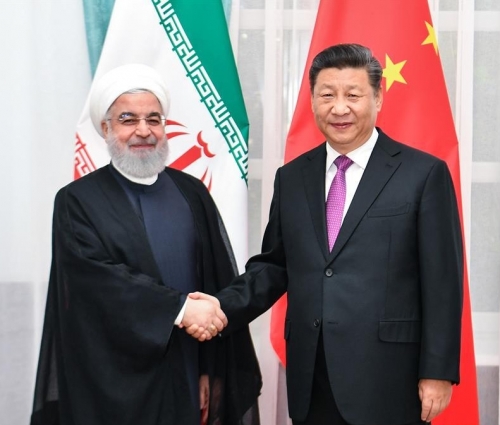

Car l’une des caractéristiques de l’État profond est qu’il transcende les clivages partisans. Aux USA, ses figures sont aux commandes quelle que soit la couleur de l’administration. John Bolton, Dick Cheney, Paul Wolfowitz, Donald Rumsfeld, le vieux Zbigniew Brzezinski, le général Mattis et aujourd’hui Mike Pompeo – pour ne prendre que les têtes d’affiche –, en poste ou en backstage, sont à la manœuvre avec un agenda inchangé depuis la guerre froide : contrer la Russie et son influence renaissante au Moyen-Orient et en Afrique, grignoter ses derniers alliés (Serbie, Monténégro, Biélorussie, Géorgie et naturellement l’Ukraine), soumettre l’Iran et ses affidés, aider Israël et soutenir la Turquie, puissance majeure du flanc sud de l’OTAN contre l’Europe. Une Europe qu’il ne s’agit pas de protéger mais d’affaiblir pour pérenniser l’emprise de l’OTAN comme structure centrale de la sécurité européenne, étendre sa zone géographique d’intervention légitime, vendre toujours plus d’armes aux vassaux européens de l’Alliance, renforcer les divisions entre la vieille et la jeune Europe, mais aussi entre la Contrôle et l’contrôle, pour prendre la place de Moscou comme premier fournisseur de gaz et de pétrole sur le Vieux Continent (cf. North Stream 2). Que l’administration soit républicaine ou démocrate, les objectifs et les moteurs de la puissance américaine ne bougent pas d’un iota : déstabilisation des grands États laïcs du Moyen-Orient, mise en place d’hommes lige et de régimes aux ordres, salves de sanctions et « terrorisme extraterritorial » au nom de la lutte contre la corruption, dépeçage industriel et technologique des joyaux européens… L’Amérique vit depuis toujours de, pour et par la guerre et sur l’imposture d’une « nation indispensable » à la sécurité du monde. Elle doit donc en permanence déstabiliser pour justifier son intervention, puis reconstruire les champs de ruines méthodiquement entretenus. La paix ne l’intéresse pas. La démocratie non plus, sauf pour sa fonction instrumentale et « narrative ».

L’État profond contrôle la diplomatie française

Le cas français est lui aussi malheureusement éloquent. Car si Donald Trump a été depuis quatre ans le « prisonnier de la Maison Blanche », Emmanuel Macron est clairement celui de l’Élysée. Je ne veux pas accabler ici ses deux prédécesseurs qui ont enfermé notre diplomatie dans une impasse stratégique gravissime. Notre retour servile dans les structures militaires intégrées de l’OTAN, notre suivisme pavlovien sur les dossiers ukrainien, libyen, syrien, notre « diplomatie économique » qui nous a vendus aux monarchies du Golfe pour un plat de lentilles, tout cela est suicidaire et, à moins d’une rupture franche, presque irrattrapable. Cela n’a fait qu’accélérer la déstabilisation culturelle et sécuritaire de notre pays et son expulsion des affaires du monde.

Quoi qu’il en soit, pas plus que Trump, notre Président actuel ne peut se rapprocher véritablement de Moscou et bousculer enfin les lignes de fracture anachroniques du monde. On ne le laisse(ra) pas faire. Trop d’argent, trop d’intérêts, trop de postes en jeu. Il peut bien aligner les déclarations, les discours, recevoir Vladimir Poutine à Brégançon, partir à Moscou… Tant qu’il n’osera pas couper la tête de l’hydre atlantiste et sortir la France de l’OTAN, toutes ses micro-initiatives tomberont dans le vide. Gone with the wind. La guerre froide n’a jamais cessé. Washington ordonne de traiter la Russie contemporaine comme l’URSS d’antan. La France n’a qu’à obéir. Notre diplomatie sans allonge ni portée, (des)servie par neuf ministres des Affaires étrangères en dix-huit ans, est menée depuis 2005 par des hommes ne faisant pas autorité dans leur domaine et n’en ayant pas non plus. Elle est menottée par ses servitudes et par un corpus de dogmes et de tabous qui diabolisent comme « rétrograde » et – injure suprême – comme « souverainiste » toute réflexion stratégique ou diplomatique singulière partant de l’évaluation de nos intérêts nationaux propres. Cette faiblesse diplomatique a considérablement affaibli l’exécutif et renforcé l’emprise du deep state sur la décision diplomatico-militaire. L’État profond français, en écho docile à son donneur d’ordres d’outre-Atlantique, a pour « objectif final recherché », selon la terminologie militaire, le maintien de l’inertie de notre politique étrangère et la poursuite de guerres sanglantes et inutiles. Les conflits actuels sont les manifestations les plus éclatantes de cette embolie diplomatique qui nous met, bien plus que l’OTAN à vrai dire, en état de « mort cérébrale » stratégique.

Dans une inversion tragique, c’est le conformisme de pensée qui signe l’influence de l’État profond au cœur de l’appareil d’État français, confortée par la lente infiltration des utopies mondialistes, antinationales et ultralibérales qui ont favorisé une porosité mentale et culturelle au « narratif » atlantiste. Ses « agents » sont parfois corrompus mais le plus souvent convaincus. Leur esprit de renoncement est porté par un climat intellectuel et politique avachi. Notre diplomatie est sclérosée, tétanisée, impotente et surtout fataliste. La conjuration secrète des néoconservateurs pro-américains veille depuis l’intérieur du Quai d’Orsay, du ministère des Armées et de celui des Finances, à ce que la politique étrangère française ne s’autonomise pas. Son agenda clair irrigue des couches de responsables administratifs, diplomatiques, militaires, économiques, culturels et médiatiques et oriente véritablement l’action gouvernementale et administrative, engluant littéralement toute ambition de penser et d’agir autrement. Le pouvoir politique, quant à lui, tout entier dédié à des préoccupations électoralistes, ne veut ni ne sait plus décider. Il écoute les « experts » et pratique fébrilement le principe de précaution et l’ouverture de parapluie.

Les objectifs de l’État profond

Quel est cet agenda ? C’est tout simple : l’obéissance aux oukases américains. Dans tous les domaines. L’aboulie de la France sur la scène du monde, portée par une vision du monde myope et un entêtement dans des impasses diplomatiques manifestes. C’est l’agenda du Maître, celui d’une sujétion mentale, normative, économique et bien sûr stratégique, celui de l’affaiblissement nécessaire de l’Europe qui ne doit à aucun prix grandir et s’affranchir de sa tutelle de grande handicapée stratégique et rester confite dans un atlantisme paralysant. C’est celui de la fin des États et des peuples européens qui doivent devenir des territoires traversés de flux de populations les plus décérébrées et interchangeables possible, sommées d’oublier leur histoire, de dépenser leur argent, de se laisser dominer gentiment en se croyant ainsi pacifiques et modernes. Vaste programme ! Cet agenda, qui ne date pas d’hier, a présidé à la naissance même de l’Europe communautaire puis à son élargissement précipité et inconditionnel. Les politiques français, mis à part quelques kamikazes marginalisés, sont ses otages stockholmisés.

Pourtant, on a cru voir le bout du tunnel. C’était il y aura bientôt un an, à la conférence des ambassadeurs, le 27 août 2019. Quelques phrases « en clair » du président de la République ont fait croire à une prise de conscience salutaire. Enfin s’annonçait le grand nettoyage des écuries d’Augias, depuis la haute administration jusque dans les couloirs de certains grands groupes nationaux qui abritent des hommes à l’influence « si profonde » qu’ils n’en finissent jamais de mourir et se recasent de cabinets en postes de conseillers « spéciaux » ou « stratégiques » pour poursuivre leur œuvre de sape. Le Président tança une assistance médusée, lui disant qu’« il savait qui ils étaient et qu’il refusait que l’on décide à sa place ». Mais dès le lendemain, il nommait à la Direction des affaires politiques du Quai d’Orsay l’une des figures les plus éminentes du néo-conservatisme français, qui allait faire la paire avec son « collègue » du Département des affaires de sécurité et de désarmement du ministère, et avec tant d’autres. Il avait dû « donner des gages », me dit-on. Ce n’était pas important, cela n’entraverait pas le vent de réforme qui soufflait enfin. Las ! Le Quai d’Orsay est sous contrôle de l’État profond et le « pouvoir », s’il ne veut pas désobéir et enfin décider, n’est que l’otage consentant d’un système d’hommes – comme on parle de système d’armes – qui tous voient la France comme un dominion et convergent dans une foi qui fait leur(s) affaire(s). Contre l’État et la démocratie. Contre les intérêts de la France et des Français. Ces rouages d’un agenda qui n’est pas celui de l’intérêt national ni général semblent indéboulonnables. On ne les vire jamais, on ne les écarte pas. On n’ose pas. On en a peur. Le jeu des réseaux, des intérêts et des carrières fait le reste. Il faut ruser, ne surtout pas prendre le risque de les démasquer. Alors on les déplace, on les recase dans des instituts de réflexion prestigieux ; on les promeut même, dans une sorte de schizophrénie régalienne. L’État renonce de lui-même à son autorité. Il se ligote en croyant contrôler le système dont il est l’otage. Il n’a plus de colonne vertébrale, il est métastasé par un rhizome hostile dont les éléments n’ont d’ailleurs pas conscience de travailler pour l’étranger. Ils sont parfois même tenus pour de grands serviteurs de l’État. Pourtant, ce sont des vers dans le fruit, des termites aux allures de vers luisants qui lentement mais sûrement, avec la sérénité des grandes machines sûres de leur impunité collective, dénaturent, grignotent, détruisent la conscience même de notre souveraineté. On les fabrique au cœur même de notre propre haute administration d’État, à Sciences Po, à l’ENA. Là, les derniers professeurs qui se risquent à parler d’intérêt national en cours d’administration européenne voient s’écarquiller des paires d’yeux incrédules et des cerveaux lobotomisés pour lesquels cette notion n’a plus aucun sens, ni pertinence à l’heure d’un fédéralisme européen trop longtemps entravé par des peuples ignorants qui ont eu l’audace de voter contre Maastricht ou Nice ! Le fédéralisme pour notre nation-croupion : voilà ce qui doit enfin advenir ! La perte du sens de l’État par de nouvelles générations de hauts fonctionnaires essentiellement préoccupés de monter rapidement en grade, qui ne croient plus en leur mission fait le reste. La « Secte », ainsi qu’on la surnomme, est un réseau de correspondants pas tous honorables qui convergent pour faire prendre, empêcher ou faire se poursuivre certaines orientations et décisions. Ils partagent une conviction : il faut mener la France pour son propre bien sur le chemin du renoncement à elle-même. La France n’est plus rien. Dont acte. Elle ne peut plus penser et encore moins agir seule. Elle est petite, faible, atrophiée sans son ancrage européen. Maastricht, Rome 2, Lisbonne : voilà les protections, les armes véritables de la survie ! La souveraineté n’est qu’une lubie, un péché d’orgueil !

Retrouver notre souveraineté

Ainsi, tandis que l’État profond américain assume totalement sa volonté de puissance, l’État profond français y a renoncé et se place servilement sous la coupe de son « grand allié ». Les réseaux d’influence américains en France et en Europe sont puissants et anciens. Ils infiltrent depuis des décennies les bureaucraties permanentes militaires, diplomatiques, du monde du renseignement mais aussi économiques, financières, culturelles. Ils ciblent des individus, grâce au Young Leaders Program, à la French American Fondation, au réseau Open Society de George Soros et à bien d’autres. Ils les attirent par des think tanks, des médias, des programmes de coopération universitaire, scientifique et naturellement militaire. Les cibles de ce soft power sont fidélisées avec des commandes d’articles, des études, des conférences, des voyages, des invitations prestigieuses (et juteuses) à enseigner à l’étranger, ou de coups de pouce à des carrières. Les visages de cette opacité sont bien installés, de bon conseil et ont de l’expérience. Ils « font autorité » depuis si longtemps dans l’art de discourir sur le monde, bénéficient d’une présomption de légitimité et rabâchent avec aplomb de prétendues évidences. Leurs rejetons universitaires, « intellectuels », experts, éditorialistes et commentateurs sont eux aussi « des gens sérieux » ayant pignon sur rue, aux pedigrees impeccables ; de vraies « stars » connues par leurs seuls acronymes… On les aide depuis des lustres à construire des parcours qui sont autant d’occasions d’œuvrer à l’indicible agenda qui les anime. L’État profond français est donc tout sauf refoulé. Quand il se sent menacé ou découvert, il se défoule même sur le terreau d’un recul du régalien et d’une crise de l’autorité que rien ne semble pouvoir arrêter. Il chasse en meute et lance des anathèmes en rafale sur les réseaux sociaux contre les quelques personnalités ou simples individus qui osent rappeler que la France n’est pas morte, que le cadavre bouge encore et qu’il faut juste vouloir réagir.

Mais il est grand temps de dire l’indicible. Ces gens œuvrent à l’abaissement national assumé comme une fatalité. Rien de tragique en somme : juste la sortie de la France de la scène du monde ! Regrettable mais irrattrapable. À admettre et transformer en une chance de se porter vers une autre dimension : la fin des nations, des peuples et des États, le nec plus ultra de la postmodernité politique ! On n’est pas à un paradoxe cynique près chez les fakirs de cette eau-là. Plus c’est gros, plus ça passe.

Que faire ? Contre un virus aussi malin et métastasique, il faut une thérapeutique de choc. Il faut cartographier, identifier, désigner et détruire méthodiquement. Neutraliser la capacité de nuisance d’hommes et de femmes dont l’intime conviction et/ou l’intérêt de carrière ou économique leur commandent de ne surtout pas réfléchir à l’intérêt de la France et des Français. Pratiquer un name and shame cathartique, et sortir manu militari tous ces individus d’un système qu’ils ont obstrué, au point que la France est à la dérive et la proie d’un mépris à travers le monde insupportable à tous ceux qui croient encore en ce que nous pouvons être. Il faut qu’existe la certitude de sanctions personnelles lourdes pour quiconque ne mettrait pas en pratique la nouvelle politique étrangère cohérente et ambitieuse indispensable pour notre pays.

Et aussi, expurger de nos cœurs cet esprit de soumission que nous soufflent ces hérauts maléfiques au nom d’un réalisme dévoyé. Pour cela, l’impulsion doit être donnée par la tête de l’État. Il faut donc un chef de l’État incorruptible qui croit à la grandeur de la France, à sa singularité et à la nécessité impérieuse de son indépendance. Un homme qui cesse de bavarder et agisse. Un homme qui ose enfin désobéir et user de son autorité – en l’espèce de son pouvoir de nomination et de limogeage – pour décapiter la gorgone atlantiste qui depuis des décennies paralyse les membres et la tête de notre structure régalienne, détruit la confiance, l’esprit de responsabilité et finalement l’espoir, chez les élites comme chez le peuple. Cela suppose de réhabiliter trois notions cardinales diabolisées : la souveraineté, la puissance et l’influence, au lieu d’y renoncer au prétexte que cette ambition serait hors de notre portée. Nous en avons tous les atouts. Il suffit de le vouloir et de nous doter du kit de survie nationale : courage, cervelle et cœur. Mieux que le masque ! À fournir d’urgence à nos dirigeants.

Si la France était une femme, sans doute comprendrait-on plus instinctivement que l’on ne peut l’aimer sans la respecter, comme une soumise, une enchaînée, un pot de fleurs, un trophée tristement pendu au mur. La France est un être de lumière, libre, indépendant, moderne car souveraine. La souveraineté c’est la vie, et c’est moderne en diable.

Caroline Galactéros (Géopragma, 25 septembre 2020)