Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Caroline Galactéros, cueilli sur Geopragma et consacré à l'alignement total de l'Europe sur la politique américaine dans la crise ukrainienne.

Docteur en science politique, Caroline Galactéros est l'auteur de Manières du monde, manières de guerre (Nuvis, 2013) et de Vers un nouveau Yalta (Sigest, 2019). Elle a créé en 2017, avec Hervé Juvin, entre autres, Geopragma qui veut être un pôle français de géopolitique réaliste.

L’Europe et l’Ukraine : du syndrome de Stockholm au complexe de l’autruche

« L’OTAN ne s’étendra pas d’un pouce vers l’est » avait dit James Baker à Mikhail Gorbatchev en février 1990, pour obtenir son accord à la réunification de l’Allemagne et à l’intégration de sa partie orientale dans l’Alliance atlantique.

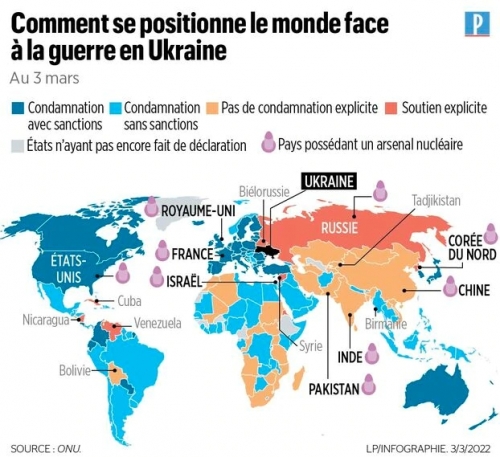

Désormais, c’est la Finlande et la Suède qui expriment ardemment leur volonté de rejoindre l’Otan… pour se protéger de la Russie naturellement ! Un raisonnement sidérant d’aveuglement voire de mauvaise foi, puisque c’est précisément l’avancée géographique ininterrompue de l’OTAN vers les frontières russes au cours de 5 phases d’élargissement, et les encouragements et soutien militaire actifs donnés à l’Ukraine comme à la Géorgie pour rejoindre l’Alliance qui ont, depuis plus de 20 ans, nourri le complexe obsidional russe et finalement conduit le président Poutine à lancer son intervention armée en Ukraine. Nous n’avons encore qu’entrevu les conséquences dramatiques non pour Washington mais pour nous, Européens, de cette folie stratégique.

Mais il est vrai que nous vivons, en Occident, dans l’inversion permanente. Inversion des postures, inversion des principes, inversion des valeurs. Nous avons méthodiquement affaibli les Nations unies depuis la fin de la Guerre froide, anéanti le multilatéralisme, pratiqué le Regime change à tour de bras en nous asseyant sur la souveraineté des Etats et porté l’ingérence au pinacle (soft et hard power confondus) …mais c’était au nom de la démocratie ! Nous détruisons populations et territoires…mais c’est au nom de la liberté et auto-investis d’un mandat de « responsabilité de protéger » ces malheureux peuples que nous revoyons à l’âge de pierre quand ils ne déposent pas leurs autocrates à notre guise. L’Empire et ses vassaux font le Bien, par le fer et le feu, mais avec au cœur de pures intentions et des valeurs humanistes ! Bref, nous barbotons frénétiquement en plein cynisme, schizophrènes portant le masque de l’ange, Mister Hyde jouant les bons Docteur Jekyll…. Mais c’est pour porter la lumière aux peuples encore sous le joug de tyrans sanguinaires…

Ce que je dis est naturellement indicible, inaudible, passible de tous les anathèmes et accusations de collusion avec le Mal. Poutinophile, Poutinolâtre, Poutinomane !!! Vade retro Satanas ! La bien-pensance médiatique et le chœur des grandes consciences en charentaises prêtes à se battre jusqu’au dernier Ukrainien n’ont que faire des Français impécunieux qui ont désormais du mal à se nourrir, se chauffer ou se transporter et qui se demandent si le conflit entre la Chine et les Etats-Unis doit obligatoirement se mener à leurs dépens (quand les USA achètent encore Pétrole et Uranium à Moscou et peaufinent leur prise de contrôle énergétique de l’Europe avec leur GNL hors de prix). Quelle médiocrité, quel prosaïsme ! L’Europe est unie et enfin forte contre la barbarie russe. Grace à la barbarie russe ! Inespérée victoire ! Tout le monde en rang !

Sauver l’Ukraine de l’ours russe assoiffé de sang, et surtout abattre la Russie pour très longtemps, enliser son équipée malheureuse dans un nouvel Afghanistan, voilà une cause noble et salutaire entre toutes, et qui vaut bien quelques privations. Les Américains savent de quoi ils parlent, après 20 ans d’une présence dispendieuse clôturée par une énième déroute militaire et la remise du pouvoir sans coup férir, aux anciens compagnons de Ben Laden.

Ceux qui osent encore se demander s’il ne vaudrait pas mieux reconstruire la sécurité en Europe sur des bases réalistes et équilibrées, tenir compte de son caractère indivisible, neutraliser stratégiquement l’Ukraine et enrayer l’escalade militaire ne sont rien moins que des Munichois au cœur de glace ! Là encore, l’automutilation du raisonnement et son inversion ne font pas peur ; plus c’est gros, plus ça passe. À quand le bataillon Azov déclaré héroïque, défilant sur les Champs Élysées le jour de la fête Nationale ? Seuls les esprits corrompus par une russophilie nauséabonde y verront un sinistre rappel de 1940.

Réfléchir, comprendre, se souvenir, ressentir, se mettre à la place de l’Autre, chercher des solutions mutuellement acceptables, tout cela ne pèse plus face à l’avalanche d’images de guerre unilatérales qui inondent nos esprits ignorants et prompts à l’indignation sélective. Nous ne savons plus et ne voulons surtout plus nous mettre à la place de l’autre. On risquerait de comprendre pourquoi il fait ceci ou cela. Il est tellement plus simple de le diaboliser, de le dire fou, de le pousser en permanence à la surenchère et de pouvoir ainsi, endossant l’habit de la victime, justifier notre harcèlement continu. C’est le triomphe du dogmatisme sur la raison…au nom de la raison bien sûr. Une seule issue donc : la fuite en avant endiablée vers le gouffre, celui de la vengeance et de la haine absconse. Celui de la guerre généralisée. Poutine doit payer, Poutine doit ramper, Poutine doit perdre la face. Poutine doit surtout partir. Enfin ! Encore un petit coup de Regime change ! Car l’on veut croire, dans nos rêves les plus fous, qu’après lui surgira un nouvel Eltsine, Tsar faible et complaisant, qui fera enfin ce qu’on lui dira. Rien n’est moins sûr. C’est de la roulette russe.

Au moment où nous écrivons ce billet, les forces occidentales acheminent, depuis déjà des semaines, troupes et matériels en Moldavie pour parer à une invasion de la petite république par les forces russes via la Transnistrie. Les services américains nous l’annoncent comme une forte probabilité. Vladimir Poutine voudrait, par pure cruauté, étendre plus encore son emprise maléfique sur la malheureuse Ukraine pacifique et sans défense (dont les forces sont entraînées depuis 2015 par celles de l’OTAN et désormais surarmées) et combattre le spectre de l’enlisement de ses forces … par leur dispersion. Logique ! Il pourrait bien y être contraint cependant. Encore une prophétie autoréalisatrice basée elle aussi sur l’inversion. Comme ce fut d’ailleurs le cas pour l’offensive ukrainienne préparée dans le Donbass et qui poussa le président russe à la faute le 24 février dernier.

Ce goût impardonnable de notre Vieux Continent pour la soumission confine au masochisme et aux tendances suicidaires. Une Europe qui ne veut pas comprendre qu’elle n’est que l’instrument, le proxy de deuxième rideau (l’Ukraine constituant le premier) d’une domination impériale dont elle fait pourtant sans arrêt les frais. Cela me fait penser aux sanglantes célébrations de la secte de l’Ordre du Temple solaire, dont les adeptes sous emprise, obéissant à leur leader bien-aimé qui leur promettait lumière et félicité, furent conduits en 1997 au suicide collectif après avoir été, durant des années, dépouillés de leurs biens terrestres. Il n’y aura pas d’au-delà radieux pour les peuples européens. Il y aura la descente aux enfers des classes moyennes européennes, leur contrôle social accru au nom du progrès numérique et bien sûr de la liberté, leur embrigadement accéléré dans un conflit avec la Chine pour le rétablissement de l’hégémonie américaine face à la puissance chinoise. Un empire américain en pleine caducité éthique, qui ne veut pas mourir et pousse tel un bouclier humain, le troupeau des moutons-perroquets européens à l’abattoir, reconnaissants pour ce rôle épique mais surtout tragique.

C’est la tragique beauté de l’inversion. On sombre alors que l’on croit s’élever. On se dissout quand on croit s’unir. Mais l’hystérie désinformationnelle dont nous nous enivrons produit une hémiplégie cognitive qui nous enferme dans un autisme stratégique qui risque de nous coûter très cher.

Nous sommes bien ces « somnambules » que dénonçait récemment Henri Guaino dans une tribune du Figaro, qui courent à la guerre les yeux délicieusement fermés et jubilent de voir tomber un nouveau rideau de fer coupant l’UE de la Russie et de l’Eurasie pour des décennies sans doute, sans voir que cette « victoire » sera l’ultime clou dans leur cercueil qui les placera sous dépendance énergétique, politique, économique et stratégique stricte de leur maître américain. Pour l’éternité. RIP.

Caroline Galactéros (Geopragma, 16 mai 2022)