Pourquoi les Français détestent-ils les journalistes ?

« Journaliste est la profession la plus détestée des Français », affirme, preuves à l’appui, Jean-Yves Le Gallou, dans son nouvel ouvrage, La Tyrannie médiatique (à paraître ce 14 février, aux éditions Via Romana). Pour le président de la Fondation Polémia, les médias sont passés du stade de contre-pouvoir, à celui de premier pouvoir : celui qui s’exerce sur les esprits. Pire, « ils ont même pris le contrôle des autres pouvoirs, intellectuel, politique et judiciaire ». C’est ce qu’il appelle « la médiagogie ». La seule alternative, reste, selon lui, de pratiquer la « guerre asymétrique de l’information », sur Internet, ou dans le cadre d’une presse véritablement libre – comme « Minute », qui a droit à tout un chapitre. En attendant la sortie de cet ouvrage déjà dans le viseur des médias dépendants, voici un entretien avec Jean-Yves Le Gallou.

Minute : Dans votre nouvel ouvrage, vous dénoncez une « tyrannie médiatique » exerçant son emprise sur l’ensemble de la société et des leviers de pouvoir. Sur quoi repose cette analyse ?

Jean-Yves Le Gallou : Notons d’abord que la corruption des médias et leur transformation en outil de propagande ou d’influence ne constitue pas un phénomène nouveau. De grands scandales ont éclaboussé la presse, dès le XIXe siècle. Avant la Grande Guerre, « Le Figaro » fut mêlé à l’affaire des emprunts russes, parce qu’il était payé par l’ambassade de Russie pour convaincre les épargnants français d’investir dans ces produits « pourris ». Jusqu’à la chute de l’Union soviétique, « L’Humanité » était subventionnée par le Kremlin…

Mais jusque dans les années 1980, il existait une diversité de la presse. Aujourd’hui, alors que les moyens de communication n’ont jamais été aussi importants, c’est l’uniformité de l’information qui domine. La puissance médiatique est utilisée pour faire vivre les Français dans une bulle virtuelle, régie par les intérêts des actionnaires de presse et le conformisme de la plupart des journalistes. Cette alliance du grand capital et de la pensée unique de salle de rédaction passe l’information au crible d’une idéologie mondialiste satisfaisante pour les deux parties: ouverture des frontières, dé régulation économique, rejets des traditions, antiracisme, exaltation du consumérisme et des modes « sociétales » du type mariage gay, visant à satisfaire des caprices individualistes au détriment de l’intérêt général…

Sauf qu’on a déjà vu des sociétés de rédacteurs se rebeller contre les souhaits de l’actionnaire…

Vous faites sans doute allusion à « Libération », où certains journalistes n’ont pas forcément bien pris de passer sous la coupe de M. Rothschild. Mais prenons un exemple: en avril dernier, une petite moitié (114 sur 200) des salariés de la Société civile des personnels de Libération (SCPL) ont signé un texte dénonçant « le sentiment d’être dépossédés du journal » et « l’attitude autoritaire et arrogante de la direction ». On reprochait au directeur du journal, Nicolas Demorand, d’être le zélé représentant de l’actionnaire principal et de faire aller le quotidien « à l’encontre des valeurs qui ont toujours été les siennes » Ce qui veut bien dire, vous en conviendrez, que l’actionnaire dictait sa ligne!

Evidemment, il y a eu des conciliabules, des promesses, éventuellement des aménagements et des compromis. Mais sur le fond, le journal s’aligne toujours lorsqu’il s’agit des intérêts du propriétaire.

Le socialiste et militant homosexuel Pierre Bergé, actionnaire du « Monde », a d’ailleurs piqué une colère noire en mai 2011 lorsqu’il a noté des écarts de conduite concernant… un simple article critique à l’égard de François Mitterrand ! Son rappel à l’ordre a été cinglant. Et vous noterez que ce n’est pas dans « Le Monde » que l’on a pu lire, récemment, une analyse équilibrée concernant le mariage gay…

Vous dénoncez également le rôle de la publicité…

Ce qui prive un média de sa liberté, c’est la volonté des actionnaires d’engranger de l’argent. Donc de faire passer un maximum de publicité. Aujourd’hui, les conférences de rédaction sont suivies par un directeur de la publication, très vigilant sur les intérêts des actionna ires; et par un commercial jugeant de la pertinence d’un article en fonction de son intérêt publicitaire!

Tel article pouvant être accolé à une publicité est retenu. Tel autre, pouvant au contraire susciter le mécontentement de l’annonceur, sera écarté. On impose même des sujets liés à un contrat publicitaire: « J’ai une pub pour la vidéosurveillance, il faudrait un sujet sur les vols de voitures. »

Pourquoi les principaux journaux ont-ils désormais une multitude de suppléments – littéraires, féminins, « culturels »? Parce que ces cahiers sont transformés en catalogues publicitaires, à l’écart des pages consacrées à une actualité potentiellement « anxiogène ».

Il devient impossible d’avoir une ligne vraiment libre et originale. Le modèle du « Figaro magazine » est exemplaire: conçu comme un grand journal d’opinion, où s’exprimaient de talentueuses plumes « de droite », comme Alain de Benoist, Jean-Claude Valla ou Jean Ferré, il a rapidement été mis au pas par les annonceurs. Le nombre de lecteurs s’est effondré, mais les recettes publicitaires ont grimpé. Ce processus est amplifié pour les radios et télévisions. Et il touche à la caricature avec la presse dite « gratuite ». La communication a tué l’information. Qui paie, commande! Si « Minute » vivait de la publicité, vous ne pourriez pas dire le dixième de ce que vous dites. Pareil pour Radio Courtoisie…

Mais chez nous, les journalistes ne sont pas de gauche…

Il est vrai que partout ailleurs, la loi de la finance internationale se marie parfaitement avec les préjugés d’une classe journalistique mondialiste, très majoritairement à gauche, sur le plan des idées, et libérale sur le plan économique.

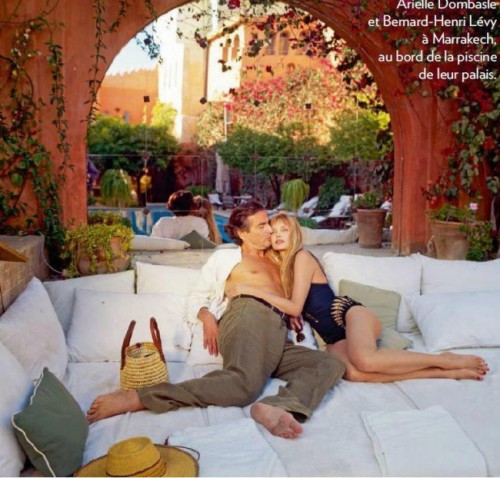

C’est l’exemple des éditocrates: Audrey Pulvar, Caroline Fourest, Pascale Clark, Jean-Michel Apathie, Michel Field, Bernard-Henri Lévy…

La campagne présidentielle 2012 a révélé l’incroyable fossé coupant la caste médiatique du reste de la population: des votes fictifs dans les grandes écoles de journalisme ont donné des scores de dictateurs africains à François Hollande et Jean- Luc Mélenchon. Robert Ménard, fondateur de Reporters sans frontières, a déclaré, lors de la 4e journée de réinformation de Polémia, qu’un jeune journaliste osant défendre le pluralisme « ruinerait sa carrière »! Récemment, « Minute » a d’ailleurs évoqué le cas alarmant d’une journaliste d’un grand hebdomadaire, blacklistée car des collègues avaient reconnu… sa voix, dans le cadre d’une campagne contre le racisme antifrançais organisée par le FNJ! La jeune femme a subi en silence, car elle appartient à l’autre versant du monde journalistique: celui des pigistes payés au lance-pierre, précarisés… Une autre forme de dépendance à l’argent.

Pourquoi les médias seraient-ils devenus le premier pouvoir?

Parce que la société et ses leviers de pouvoir – la justice, les politiques et l’ensemble des décideurs – sont obnubilés par la « visibilité ». Ce faisant, ils ne parlent plus au nom de l’intérêt général, mais en fonction de l’accueil médiatique de leurs propos. Les politiques n’essaient même plus de séduire le peuple (c’est la démagogie) : ils veulent plaire aux journalistes. C’est la « médiagogie ». Pour cela, ils sont prêts à tout, notamment à réciter le catéchisme politiquement correct. Et les plus dociles y bâtissent une carrière ou assurent leur retraite, voyez Roselyne Bachelot, ancien ministre qui, pour quelques 20000 euros par mois, vient éclater de rire sur les plateaux de D8 en essayant des chaussures qui lui donnent, selon ses propres mots, « un air de pute »!

Au-delà du spectacle, comment les médias désinforment-ils?

Les moyens sont légion et je les détaille sur 150 ou 200 pages dans La Tyrannie médiatique. Pour résumer, en alternant habilement et massivement, sous prétexte d’objectivité, des informations vraies et fausses, en mettant sur le même plan la victime et l’agresseur, en fabriquant des héros et des salauds, on finit par faire perdre le sens du vrai. La pseudo-objectivité se substitue à l’honnêteté et l’on finit par faire avaler d’incroyables bobards à la majorité. Souvenez-vous de la Serbie, de l’Irak, de Carpentras, du 21 avril 2002 ou de l’affaire DSK… Je donne des dizaines d’exemples et l’on peut se reporter aux différentes éditions de la cérémonie des Bobards d’or, créée par Polémia pour récompenser les journalistes les plus malhonnêtes…

Et récemment ?

Le traitement des manifestations contre le mariage homosexuel a parfaitement illustré la désinformation médiatique. Contre toute évidence, les médias ont minimisé l’ampleur des défilés et le nombre des manifestants. La plupart, toujours sous prétexte d’objectivité, se sont contentés d’annoncer une fourchette entre 340000 (chiffres du ministère de l’Intérieur, supposés vraisemblables) et 800 000 personnes (chiffres des organisateurs, supposés exagérés). Mais le rôle d’un journaliste ne serait-il pas, comme disait Albert Londres, de porter la plume dans la plaie et d’enquêter pour savoir ce qui est vrai? Au vu du Champ-de-Mars rempli, n’auraient-ils pu se livrer à une simple équation en calculant le nombre de manifestants au mètre carré? Ou comparer avec les chiffres concernant d’autres manifestations aussi spectaculaires au même endroit? Ce sont finalement des internautes qui ont fait ce travail de réinformation, révélant de manière éclatante la duplicité ou l’incapacité des médias officiels!

Vous avez forgé le concept de « guerre asymétrique de l’information »

Avec le mariage gay, nous sommes au cœur du sujet: c’est une guerre du faible au fort. Depuis dix ans, la dictature médiatique s’est accrue, tout comme le sectarisme des journalistes, ainsi que leur aptitude à mentir de plus en plus délibérément. Mais au cours des dix dernières années, les médias alternatifs se sont multipliés, grâce à Internet. Les adversaires du mariage homo ont remporté la bataille médiatique parce qu’il y a eu publication des photos sur Internet, ce qui a permis une diffusion virale, massive, qui a contré les médias de l’oligarchie. Certes, TF1 reste le plus puissant média français.

Mais désormais, il est possible de corriger ou de contester la version officielle. Evidemment, ceux qui corrigent sont faibles, par rapport au fort, mais ils existent. Les samizdats circulaient de manière réduite et sous le manteau, à l’époque soviétique. Mais à la fin, le travail des dissidents a payé! Aujourd’hui, en Fran ce, nous prenons moins de risque que ces courageux opposants et, au lieu de photocopier durant des heures dans des refuges incertains, il suffit d’un clic pour agir, derrière son écran! Je crois donc que la cyber-dissidence peut permettre de fissurer le mur de la désinformation. Et ce mur s’effondrera comme le mur de Berlin s’est effondré !

Jean-Yves Le Gallou, propos recueillis par Patrick Cousteau (Minute, 13 février 2013)